「美術教育学研究領域」 大学院レビューを行いました

こんにちは。

いつも学部の授業をお伝えしていますが、今回は大学院のことをお伝えします。

芸工大には、美術教員養成のための「美術教育学研究領域」という修士課程領域があり、現在2名の院生が在籍しています。

【修士課程 芸術文化専攻】http://www.tuad.ac.jp/master/artculture/

7月3日はちょうど、大学院レビューの発表日でした。レビューとは院生の研究の中間発表のことで、展示の部と発表の部に分かれています。

これまでの研究成果を、領域を超えて教員と院生の前で発表します。

学校教育での美術は誰もが経験しているため、院生たちから発表内容についての質問が飛び交っていました。

作家を目指す学生、教員を目指す学生、目指すところは別々ですが、教員も学生も枠を超えて美術教育について考える機会が活発にあればいいなと感じました。

「美術科教育法3」 デザインの模擬授業

6月25日(水)に行われた「美術科教育法3」の授業の様子をお伝えします。

のぞいてみると3学年が模擬授業の真っ最中でした。今の3年生は、2年生のころから模擬授業を行っているせいか、落ち着いた様子に見えました。

1人目の学生が行った「自分の理想のバックをデザインしよう」では、グループワークの時間があり、先生役の学生は生徒役の学生の様子を見ていました。期間巡視をしっかりしている状態だと思いますが、模擬授業が終わり他の学生から「生徒同士で話は盛り上がるけど、先生がどんな役割を持っているのかがわからなかった」という鋭い意見が出ました。

そこで、すかさず池田正先生が、生徒間の対話だけでなく、生徒間の対話を支援するような「対話」を先生が行うことの必要性について話してくださいました。これは、大学院である美術教育学の院生が研究している内容です。

学生は大学院との授業のつながりを感じているようでした。

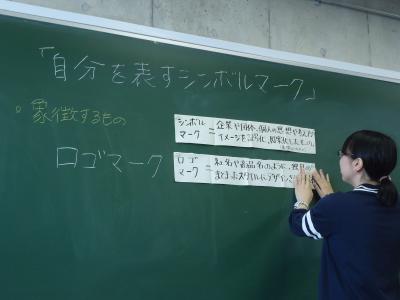

もう1人の学生は「自分を表すシンボルマーク」という題材の授業。

「ロゴマーク」、「シンボルマーク」など高校生に説明するさいの言葉選びはとても重要です。

先生役の学生は試作をたくさん用意していたので、生徒役の学生にとってわかりやすいものだったと思います。

学校では得意分野ではなく様々な内容を生徒に教えなければなりません。

今回の題材は全てデザインでしたが、授業をしているのは美術科の学生です。

担当されている池田先生が専門以外の分野で模擬授業を行うようにグループ分けをしています。

また、先生は自分自身で考えて試行錯誤をくりかえすことで模擬授業の内容をよいものにしていく学生の自主性を大切にしてるとおっしゃっていました。

来年度の教育実習まで頑張って行きましょう。

「教育職員論」 授業風景

今年度はじめてとなりますが、座学の授業の様子をご紹介します。

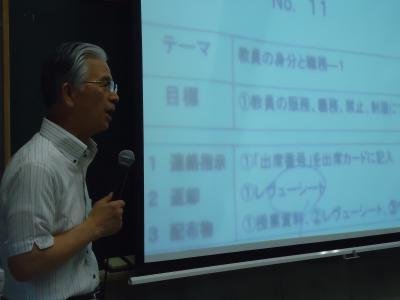

6月25日(水)の教育職員論の授業風景です。

鈴木強太先生が1,2年生を対象に行っている授業です。

授業では、教職の意義や教員の役割・職務内容等に関する学習を行い、教員に必要な教育者としての使命感を身に付け、子どもたちへの深い理解をもとにした学習指導方法についても学習していきます。

授業の冒頭に学生が、自分の関心のあるテーマをピックアップして情報を整理して、発表する時間があります。

今回は2名の学生がそれぞれ「国旗国歌問題について」と「教員の不祥事について」をテーマにして発表していました。

自分で関心のあるテーマについて調べることで、教育を取り巻く状況について知り、これまで受けてきた学校での教育をふりかえることにもなっているようでした。

試作真っ最中!-教育学研究4(子供の学びと遊び)-

月曜日の6限には、片桐教授の『教育学研究4(子供の学びと遊び)』の授業があります。

この授業では、学生がグループになり、自分たちのできること・好きなこと・こどものころに熱中したことなどをベースに「遊び」を企画し、山形市の南公園で実践するという授業です。地域で子どもと関わることの意味を学びながら、「子ども」の実際を知る大切な機会となります。

先月に1度目の「だがしや楽校」の実践をしたことから、前回の授業では自分自身の好きなこと・得意なをことを分析するワークショップを行った学生たち。この日の授業では、手を動かしながら試作を行いました。

授業には、3名のSA(スチューデントアシスタント)がついています。

現在4年生の彼女たちは以前はこの授業の履修者でした。経験豊富な4年生の視点から、学生たちに具体的なアドバイスを行い、授業のサポートをします。こういった場面で学年をこえたつながりが生れ、学生同士で学びを深めているのです。

今回は学生たちは4つのグループに分かれているようです。

『めがねごはん』のグループ。おもしろくてかわいい「ご飯」たちが出来上がっていますが、「メガネ」と「ごはん」をどのように関連付けるのか、考えどころです。

『魚つり』のグル―プ。

当初の予定から変更して、魚をつるのではなく、パーツを釣らせて、そのパーツで魚をつろうというもの。

どんなものをパーツにするのか、子どもたちに興味を持ってもらうための魚の試作づくり、具体的に形にしていくものがたくさんありそうです。

ほかにも、「ピエロ」になりるための帽子や服を作って、「ピエロ」らしい動きをしてみようという屋台。

活動の拠点になる公園に、宝ものをおいて発見していく『はじめやクエスト』

授業の最後にSAの1人が

「自分達の『好きなこと』からスタートしたので、それを大切にてほしい。「企画をつくること」も大切だけど、そのことに集中しすぎると企画内容に縛られてしまうこともあるよ。」と話してくれました。

手を動かしながら、「好きなこと」と「実際にできること」を行ったり来たりして、活動内容をつくりあげることの意味を考えさせられる言葉でした。

本番は、6月28日(土)。

どんな屋台内容になるのかが楽しみです。

■『教育学研究4(子供の学びと遊び)』シラバス

https://portal.tuad.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp

■かたけんブログ521

http://blog.tuad.ac.jp/doing/?p=3260

カテゴリ一覧

最新記事一覧

-

2014-07-04|授業風景

-

2014-07-01|授業風景

-

2014-07-01|授業風景

-

2014-06-17|授業風景