教員採用試験対策講座開催(報告)

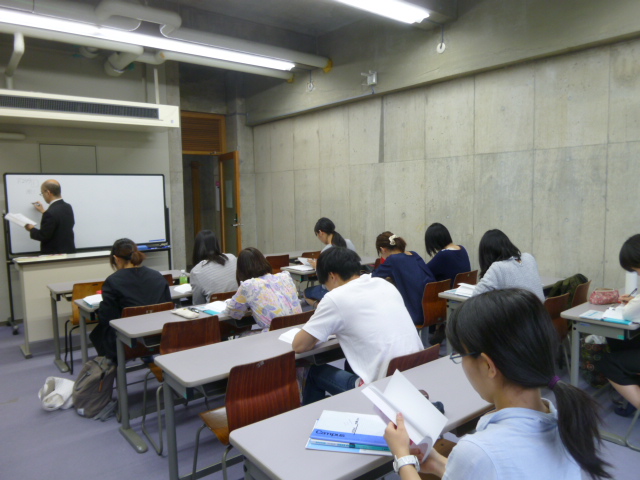

5月9日(月)から4日間で行われました『教員採用試験 直前対策講座』について

教学事務室教職課程担当者より紹介(報告)をします.

今回は教員採用試験直前講座ということで、7月より各県で始まる試験に向けて

東京アカデミーから講師をお招きし、講座を開講しました.(5月9・12・16・19日開催)

4年生・3年生,各11名と卒業生を合わせた総勢23名とこれまでの講座を上回る数の参加がありました.

内容は直前に控えた教員採用試験対策です.教育原理や教育法規…さまざまな内容を要点しぼって講義頂きました.

受講した学生からは内容がわかりやすいなど大変好評で,

頑張って受講した分しっかりと力になっているのが実感できているのではないかと思います!

さて,本学の教職課程は学部・学科・コースが異なる学生の集団であるため,

学生同士のつながりを作りづらいのかなと感じています.

それ故に,『教員採用試験』の受験を考えているけど

『教員採用試験』って何?どういう試験なの?何を勉強したらいいの?…と悩んでいる学生もいるのではないでしょうか?

実はみんな感じている事は一緒かもしれません.

一人で悩んでいても解決しない……ので!

学部・学科・コースが違えど同じ道を目指す仲間で,励まし合い,切磋琢磨できる環境ができていけばと考えています!

現在も教職演習室で勉強に励んでいる学生さんはいますが,受験を直前に控えた学生だけでなく,

下級生も含めてもっと大きな輪になってくれたらと望んでいます.

『教員採用試験』の受験に関する事だけでなく,教職課程の履修を続けていくことに関しても

共に励まし合う,切磋琢磨することは大きな力となる!

今後も東京アカデミーの講座や教職課程担当教員による勉強会など計画していく予定ですので

興味のある学生は情報をキャッチできるようにチェックし、お互いに声を掛け合ってくれると嬉しいです.

よろしくお願いします.

教学事務室 教職課程担当者(5.24掲示)

中学生の卒展ツアー

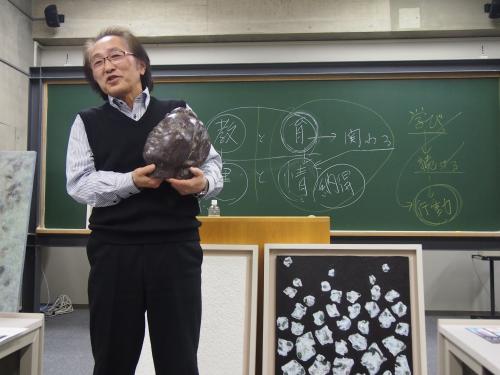

池田正教授最終講義!

ついに、この時がきてしまいました!

2月11日(水)に池田正教授の最終講義が行われました。

学生だけでなく、先生に指導していただいた卒業生、さらにはこども芸術大学に通うお母さんまで、80名をこえる方が講義に参加してくださいました。

先生は教師でもあり作家でもあります。会場には、80号サイズの絵画、立体など先生の作品も並びました。

ご自身の家族に対しての想いから描き始めた絵画作品では、試行錯誤する中で、「母親」について、「死と向き合うこと」についてなど、身の回りでおきた様々な出来事に、ひとつづつ納得できるようになっていく過程をお話して頂きました。その試行錯誤の中で行われる思考が本当に豊かで、制作することの意味を考えさせられました。

そして、最後に学生に向けてこれだけは大切にしてほしいと話してくださったのが、「自分らしく」という言葉。

シンプルな言葉ですがこれまでの先生の経験がにじみ出て、とても心に響く言葉でした。

講義終了後に、学部生、卒業生、そしてこども芸術だ大学の職員の方から花束のプレゼントがありました。

これが最後ではなく!これからも先生から学び、自分たちも「学び続ける姿勢」を持ち続けているように頑張りたいと思います。

【研究発表会のお知らせ】大学院 美術教育学研究領域

卒業/修了研究・制作展にて、大学院 美術教育学研究領域の2名の院生が、公開発表会を行います。

甲斐未樹さんは、生徒間、生徒と教師間での『対話』をとりいれた授業づくりについて、

また、鈴木竜平さんは、生徒が絵を描くプロセスをポートフォリオという形にして、制作過程を評価につなげる取組について発表します。

2人の研究は、学部のみなさんにとって、とても勉強になるものだと思います。

この機会に、ぜひご覧ください。

【美術教育学・芸術総合 研究発表】

日時:2月11日(水・祝)

会場:本館4階 410講義室

発表者:

鈴木竜平(13:00~13:40)

甲斐未樹(13:40~14:20)

*参加申し込み不要

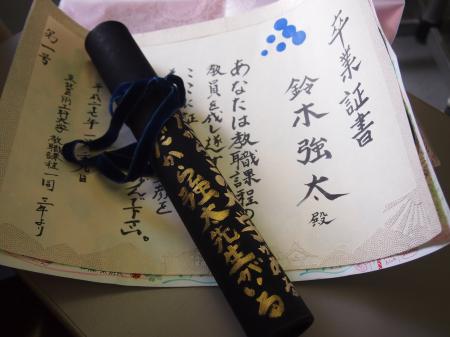

鈴木強太先生 最終講義

山形にしては珍しく、1月末に暖かい日が続きました。

1月29日(木)の「教育指導1」の授業は、鈴木強太先生の最終講義の時間となりました。

授業内容では、強太先生が学生に向けて、これから何を大切に学びを深めていくといいのかを熱く語ってくださいました。

授業では毎回先生が丁寧に資料を製作してくださいます。

芸工大で学んだ芸術の力を自分の人生にどのように活かしていくのか、その考え方や方法を様々な角度から教えて下さいました。

強太先生からは、いつも「芸工大で学んだ事に自信を持ってほしい」というメッセージをいただいているような気がします。

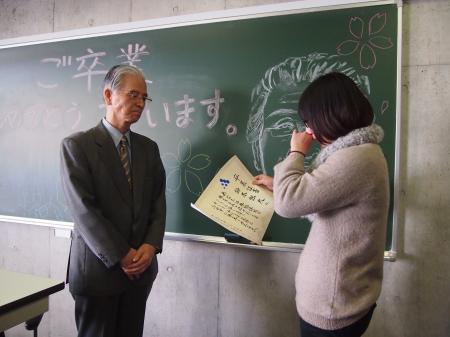

授業が終わった後、学生がサプライズで用意した「卒業式」。卒業の言葉までしっかり用意してあり、卒業証書も証書を入れる筒も手作りです。

手渡している学生も思わず涙が…

3

美術科教育法4 最後の授業

1月20日は、池田正先生が行う美術科教育法4の最後の授業日でした。

芸工大の教職課程が設置された当初から20年に渡り、先生は熱い想いを持って教壇に立たれていました。

「全員1度は実習前に模擬授業を行う」という考え方で、美術教科の専門性を高めるための授業ができたのも池田先生のお力が大きいです。

指導案や模擬授業の練習は授業内ではおさまりません。

教室に残って練習している学生に、何度も指導してくださったり、教員採用試験の勉強のために個別指導を行ってくださいました。

授業以外でも、学生の相談に親身になって対応してくださる先生に助けられた学生はたくさんいると思います。

授業が終わると同時に、学生の「3年生全員集合~」の掛け声で先生につめよります。

3年生からお礼の言葉と花束のサプライズプレゼンが渡されました。

池田先生も話をしていましたが、

学生のみんなの学びと成長が、池田先生への1番のプレゼントになったのではないかと思います。

1月20日は、池田正先生が行う美術科教育法4の最後の授業日でした。

芸工大の教職課程が設置された当初から20年に渡り、先生は熱い想いを持って教壇に立たれていました。

「全員1度は実習前に模擬授業を行う」という考え方で、美術教科の専門性を高めるための授業ができたのも池田先生のお力が大きいです。

指導案や模擬授業の練習は授業内ではおさまりません。

教室に残って練習している学生に、何度も指導してくださったり、教員採用試験の勉強のために個別指導を行ってくださいました。

授業以外でも、学生の相談に親身になって対応してくださる先生に助けられた学生はたくさんいると思います。

授業が終わると同時に、学生の「3年生全員集合~」の掛け声で先生につめよります。

3年生からお礼の言葉と花束のサプライズプレゼンが渡されました。

池田先生も話をしていましたが、

学生のみんなの学びと成長が、池田先生への1番のプレゼントになったのではないかと思います。

4年生全員集合!

今年度の教職実践演習は、12月19日が最後の授業日となります。

現在、4年生たちは4年間のすべてをかけた卒業制作のまっさい中です。それと同時に授業を行うことは、とても大変なことです。

これまで教職課程では、芸工大で大切にしている2つのソウゾウリョク(「想像力」と「創造力」)の考えを取り入れ、片桐先生、池田先生、強太先生、諸先生方が様々な角度から授業を行ってくださいました。

相手を思いやる、イメージを持つことができる力、想像力。

そして、新しいものや仕組みをつくり出すことができる力、創造力。

このことは、教員を希望する学生だけでなく、これから社会にでていく4年生全員にとって、物事を考えるときの考え方の基盤になるものだと思います。

今はまだピンとこないかもしれませんが、この力を長い時間をかけて耕していってほしいな~と思いました。

美術科教育法4 齋藤豊先生の特別授業

こんにちは。

「美術科教育法4」の授業風景をお伝えしようと思うのですが、今回のレポーターはなんと!教職課程3年生の内田薫子さんです。

10月28日に特別講師でいらっしゃった齋藤豊先生の授業を受けて、感じたこと・考えたことを書いてもらいましたよ。

******************

◆授業内容

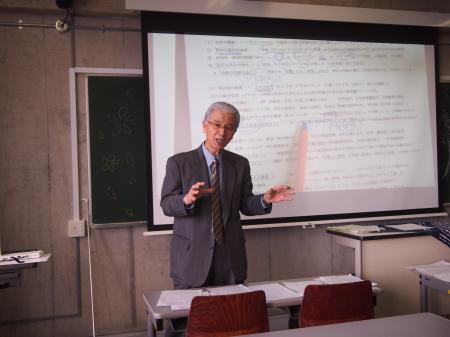

美術科教育法4では教職課程の中でも教科授業の展開を実践的に学ぶ授業です。

主に学生の模擬授業と外部講師の先生の模擬授業を通して生徒主体の授業づくりと、揺るがない教育理念と個性を持った教師像を探求して行くのがこの授業の特徴です。指導教授の池田先生は教師に必要な能力「心」「技」「体」をキーワードに授業を進めます。

本時の授業では、池田先生の恩師である元高校美術教師齋藤豊先生(なんと御年80歳!)を特別講師としてお招きし、ご自身の私生活から教師としてあるべき姿までを熱く語って頂きました。

◆授業を受けて私が考えたこと

「美術教育において一番大切なことは作品に取り組む姿勢を育むこと」

齋藤先生はご自身の教育観をそうおっしゃっておられました。ノウハウや技術を教え上手い作品をつくることよりも、生徒がどのようにして描きたいのかという姿勢に重点を置いて見守りながら助言を行う、“教えない授業”のあり方を齋藤先生から学びました。

そのような齋藤先生の教育理念を受けて、美術教育の特性について私は考えます。美術教育ならではなのは、他者を頼っての成長ではなく、生徒が創造を通して自分自身で成長できる力を養うことができる点です。生徒は美術の時間で技術や表現法よりもっと根源的な、想いをゼロから形にする姿勢を学ぶことで、生きる上ですべての取り組みに通ずる姿勢である“自分で試行錯誤しながら答えを探求する姿勢”を鍛えることができるのです。

芸工大に進学するまで心を惹きつけられる教師に出会ったことのなかった私にとって、たった90分間で自然と学生の心を掴んでしまう齋藤先生との出会いは今後教師を目指す私にこんな教師が先輩としておられたのだ、と自信を与える存在となりました。

この出会いを励みによりいっそう授業に打ち込みたいです。

最後の模擬授業

教職実践演習 笹崎久美子先生の特別講義

11月14日(金)の教職実践演習の授業は、笹崎久美子先生に来ていただき特別講義を行いました。

笹崎先生は仙台や山形を拠点に、企業での人材育成などコーチングの講義を行っていらっしゃいます。

本日は「ひととひととのつながり~信頼関係のむすび方~」というタイトルで授業をしていただきました。

どんな場面でも、人と人との関係性が生れていることは変わりありません。

実際に学生が発表者となって話をすると、聞く側が「返事をする」、「しっかりうなづく」など、相手の会話を大切にしてるアピールをすることで話す側が受ける印象も全然違うことがわかります。

相手から自分がどのように見えているのか、カメラを使い動きを確認すると面白いです。

このほかにも、相手との信頼関係を築くために大切なことをワークショップ形式で学んでいきました。

授業中は、常に笑顔が絶えない賑やかな教室になっていました。

最後に、笹崎先生ご自身の経験をもとに「東北」で仕事をしていくことの極意について、話をしてい頂きました。

「お仕事も人と人とのつながりから発生する」と、都会とは違うものさしが働いている東北で、何を大事に仕事をしていくのかを考えさせられる時間となりました。

これから社会人や院生になる4年生にとって、とても刺激的なお話しだったと思います。

カテゴリ一覧

最新記事一覧

-

2016-05-24|学習会・講座

-

2015-02-13|ボランティア

-

2015-02-13|授業風景

-

2015-02-10|その他

-

2015-02-03|授業風景

-

2015-01-23|授業風景

-

2014-12-18|授業風景

-

2014-12-17|授業風景

-

2014-11-28|授業風景

-

2014-11-14|授業風景

.jpg)