第一回 教職課程「卒業生の集い」が開催されました

7月28日(土)、夏のオープンキャンパスに合わせて、

芸工大教職課程を卒業し、現在、教員として活躍されている卒業生にお集まりいただき、

第一回「卒業生の集い」を開催しました。

芸工大に教職課程が設置されてから、たくさんの卒業生が教壇で活躍されているわけですが、

これまで、その様子を風の便りに聞くばかりで、

直接お話を伺ったり、同業で頑張っている卒業生どうしが集まったりする機会を設けたことはありませんでした。

今回初めて現在教職に就いている卒業生の皆さんにお声がけしたところ、お忙しいなかにも関わらず、

山形県内外から、小・中・高・特別支援学校と、校種もさまざまに、22名もの方々がお集まりくださいました。

第一部では、教職課程の現状報告をはじめ、現在教諭としてご活躍中の2名の卒業生から学校現場の様子をお話しいただきました。

その後、オープンキャンパス後に駆け付けた中山学長や木原副学長らを交え、活発な情報交換や意見交換が行われました。

第二部では、懐かしい顔ぶれに、お互いの悩みを相談しあったり、思い出話に花を咲かせたりと、終始和やかな時間となりました。

初めての開催ということもあり、ご出席いただいた皆様からは、次回に向けて

「現役の教職を履修している学生と話・意見交換等できる場があると良かった」

「教材・素材研究をふまえて、授業企画を考えるワークショップのようなものをやってみたい」

など、建設的なご意見をいただきました。

様々なご意見を、今後の開催につなげていきたいと思っています。

ご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。

———

平成30年度「卒業生の集い」 次第

≪第一部≫ 15:30~ 本館3階301講義室

1.開会の挨拶

2.教職課程現状報告

3.参加者自己紹介

4.話題提供

・中学校:木村聡子教諭

・高等学校:高田麻美教諭

5.意見交換

6.学長挨拶

7.閉会の挨拶

≪第二部≫懇親会 18:30~ ホテルメトロポリタン山形

教学課教職課程担当者(2018.8.6)

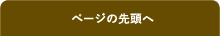

酒田市立西荒瀬小学校を卒業する6年生に黒板アートをプレゼント!

3月12日(月)、酒田市立西荒瀬小学校6年生の卒業をお祝いして、サプライズの黒板アートを制作しました!

制作したのは、教職課程を履修している4年生の小見七望さん(日本画コース)、

3年生の髙橋ひかるさん(日本画コース)と北澤知佳さん(日本画コース)、2年生の三浦百葉さん(洋画コース)の4名。

事前に何度も打ち合わせをし、大学の黒板を使って練習もして、本番当日を迎えました。

サプライズということもあり、放課後、生徒たちが帰った後に作業開始です。

現場にはテレビや新聞の取材がたくさん入ったこともあり、事前に練習はしていたものの、慣れない環境の中での制作はなかなか大変だった様子。

それでも、計画どおりに、黒板いっぱいの絵が出来上がりました。

西荒瀬小学校では、サケのふ化から放流までを学習しているそうです。

そのような背景まで事前にしっかりと調べて出来上がったこのデザイン。

サケの上に並ぶ生徒たち一人ひとりの笑顔も、写真を見ながら丁寧に丁寧に描きました。

翌朝、生徒たちが喜ぶ様子をテレビや新聞をとおして見ることができ、とても嬉しくなりました。

もともとこの企画は「あおぞら学年卒業式黒板ジャック計画」として、

西荒瀬小学校の6年生の保護者から大学に依頼があったのですが、

教職課程を履修している学生たちの学びの場になるのではないかということで、お話をいただきました。

子どもたちとの関わりは、教職課程を履修する学生にとって、他には代えがたい実践の場となります。

今後も、このような機会がありましたら、ぜひ積極的に関っていきたいと思いますので、学生の皆さんも興味があれば参加してみてくださいね。

▼WEBに掲載された記事などはこちら

YOUTUBE 山形新聞 「黒板アートに6年生感激 酒田・西荒瀬小」

https://youtu.be/X-eJ8lw2TkY

山形 NEWS WEB 「卒業の児童へ黒板アートの贈り物」

http://www3.nhk.or.jp/lnews/yamagata/20180313/6020000271.html

教学課教職課程担当者(2018.3.20)

【研究発表会のお知らせ】大学院 美術教育学研究領域

卒業/修了研究・制作展にて、大学院 美術教育学研究領域の2名の院生が、公開発表会を行います。

甲斐未樹さんは、生徒間、生徒と教師間での『対話』をとりいれた授業づくりについて、

また、鈴木竜平さんは、生徒が絵を描くプロセスをポートフォリオという形にして、制作過程を評価につなげる取組について発表します。

2人の研究は、学部のみなさんにとって、とても勉強になるものだと思います。

この機会に、ぜひご覧ください。

【美術教育学・芸術総合 研究発表】

日時:2月11日(水・祝)

会場:本館4階 410講義室

発表者:

鈴木竜平(13:00~13:40)

甲斐未樹(13:40~14:20)

*参加申し込み不要

教職課程メンバーによる中学生のための卒展ツアー!

こんにちは。山形はまだまだ冷え込んでいます。でも、学内は盛り上がっています。

なぜならば!「東北芸術工科大学 卒業/修了研究・制作展」が行われているからです!

「東北芸術工科大学 卒業/修了研究・制作展」 http://www.tuad.ac.jp/sotsuten/

会期:2014年2月11日(火・祝)→16日(日)10:00-17:00

会場:東北芸術工科大学キャンパス(会期中無休/入場無料)

卒展は4年間の集大成を一同に見れる機会です。美術のこと、そして大学のことを多くの中学生にも見てもらいたいということで、大学から教職課程に「卒展ツアー」の依頼がありました。山形市内の3つの中学校から総勢で100名の中学生が見学にくるそうです!(すごい人数!)

現在、3年生の学習会のメンバーが中心となって、ツアーの計画を練り上げています。(昨日は会場を下見してどんな作品があるのかチェックしていましたよ)当日はグループに分かれて、会場を移動して学生が作者にインタビューしたり、作品解説を行うそうです。

おもしろい作品はどのように生まれるのか?

制作のさいにはどのようなことを考えているのか?

中学生の心に響くようなツアーになるといいですね!本番が楽しみです。

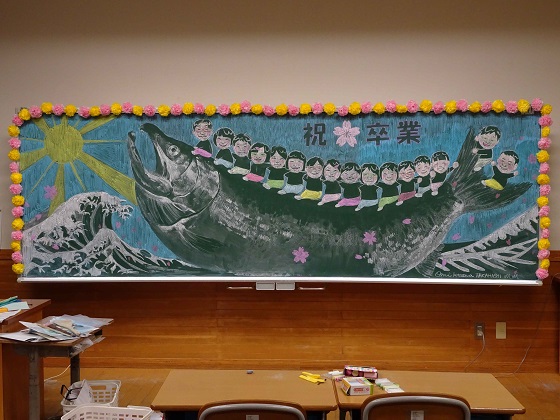

教育社会学~学生の「日常」の活動発表~

こんにちは。今期初めて、教育社会学の授業にお邪魔しました。

今年の教育社会学では、授業の前に学生が行っている様々な活動を発表する機会を設けているようです。今回は、『福興会議』の活動に参加している学生が、活動報告を行ってくれました。

『福興会議』 http://fukukou.tuad.ac.jp/news/422.html

震災直後は、被災地へボランティアバスを走らせる「スマイルエンジン」の活動などを行っていましたが、震災から3年近くたつ最近では、様々な方から震災に対しての考えきき、未来に対しての想いを届ける「ゼンシンラジオ」の活動に取り組んでいるそうです。

学生は、ラジオで取り上げたい人をリサーチし、インタビューを行い、放送。そして、ブログにまとめるという一通りの作業を行っているそうです。大学では、学科での制作や授業のほかにも、このように様々な活動に取り組むことができます

発表者からは、本学の教授が取り上げていた「小さくてもいいから自分なりのメディアを持つこと」という言葉を用いて、震災に対する様々な考え方を聞くこと、そして伝えいくことで、自分自身のこととして災害を考えてもらうきっかけを作りたいと話していました。

他の学生からは、「放送をするさいに気をつけていることは?」など、様々な質問が飛び交います。友人同士であっても、どんな活動をしているのかきちんと知る機会が少ないため、とても貴重な機会だったと思います。

授業の担当教員の片桐教授からは、「学生ひとりひとりが行っている制作も、極めていくことで自分なりの『メディア』になる」という話がありました。また、地域に飛び出していくことでたくさんの人とつながることができるという点に注目していました。最近では、大学の卒業生と出会い、彼らが地域と結びつきを作ってくれるという話がありました。

地域とのそのつながりの中で、何に注目して、どんなことをしていくか。各自の生き方や制作の可能性があるように思いました。

結局、授業内容じゃない部分をピックアップしてしまいましたが、すごく充実した時間だったと思います。地域で、もまれた学生たちが、これからどのように変化していくのか、注目です。

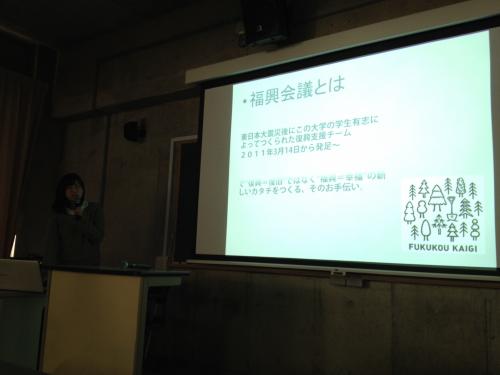

「美術科教育法4」特別講師 須田一成先生の講義

今年度の授業もラストに近づいてきました。あっという間ですね。

「美術科教育法4」での特別講師の先生の授業をご紹介します。

今回の特別講師は、須田一成先生です。先生は現在山形県内の中学校で強弁をとっています。

先生の授業では、「こどもたちが考えること」、「多様な表現が生まれる授業内容であること」を大切にし、学校内に留まらない、様々な実践のお話ししていただきました。

山形に来る以前は、神奈川県川崎市で教員をされていたそうです。その頃の授業では、コンピューターを活用したポスターやCMの作成、多様な素材を活用した時計作りなど、技術などの他分野との連携もいえるような教材内容でした。

生徒が作った作品のメッセージを見て、思わず微笑んでしまいます。

特徴的なのは、グループをつくり、生徒同士がアイディアを出し合い、技術を持ち寄り、ものをつくりあげていることです。このような学習方法は、協同学習とよばれ、先生が教壇に立ち一方的に教えるのではなく、生徒同士が学びあう関係をつくりだすことを特徴にしています。

先生が山形で教壇にたってからは、授業を基盤として、生徒と地域を結ぶ取組を行っているように感じました。

白鷹町の地域の陶芸家の方から指導をしていただき、制作したお茶碗でお茶会を開催。地域の方を招いてお茶をたててもらい、生徒との交流の機会をつくりだしています。また、白鷹町で生産されている深山和紙の職人さんを取材し、生徒に紹介する導入を行っていました。制作したランプシェードは、地域のお祭りで展示され、地域の方の目を楽しませるオブジェとなっていました。

美術が生活から離れたところにあるのではなく、私たちの生活の近くにあること。生徒同士がアイディアを出し合い、学びあうことを通して、地域の課題を解決していく力になること。先生の授業にはそんなメッセージが含まれているのを感じました。

パワーポイントでは、授業をビデオ撮影したものが多く使用されていました。記録をとることの重要性も感じました。

学生たちは、先生の様々な「学びのデザイン」を見て、どんな思ったのでしょうか?

「美術科教育法4」 小学生を対象にした模擬授業

明けましておめでとうございます。2014年もさっそく授業風景を撮影にいきますよ~。

今回の内容は、なんと!小学生を対象にした「図画工作」の模擬授業です。芸工大では、中学校と高校の美術の免許が取得できるほか、希望者は、聖徳大学との提携プログラムを履修し、在学中に小学校教諭の免許を取得することもできます。ただし、勉強力は圧倒的に増えます。今回は、3年生で唯一の小学校課程の履修者の学生が模擬授業を行いました。

題材は『ライトドローイング』です。

なにやら、ブルーシートで教室を暗くしたり、机を後ろに押して広い空間をつくりカメラやパソコンの機材を動かし始めましたよ。

今回時間が多いというのもありますが、このように教室の空間の使い方を変えることで、授業を受ける生徒も「今日は何をするんだろう」というワクワクした気持ちになりますよね。

2つのグループに分かれて、ライトや懐中電灯を片手に光を動かします。(写真がブレてしまいました・・・!)

10秒後にカメラのシャッターが切れると・・・

光が線になって、写真に写ります!!これには、(生徒役の)学生も大興奮!

技術の先生とのコラボ授業という設定になっていています。この授業は、3人で運営していて、それぞれがアイディアや技術を持ち寄りつくられています。昨日も授業後に教室を借りて、練習をしていたそうです。その気合いが今日の活動に活かされていますね。

この活動をベースに、くじで引いたテーマにものづいて一枚の写真をつくろうという授業のようです。

生徒に対しての言葉の使い方で工夫する点はまだまだたくさんありそうですが、とても魅力的な授業でした!

小学校と中学・高校で一番違うのは、教科が「図画工作」であること。

低学年を対象にした題材では、「造形遊び」が多く取り入れられています。ものをつくることを通して、気づきを得たり、他の生徒との話から新しい創造を膨らませたりと、制作のプロセスを重用視しているのです。

中高の「美術」と小学校での「図画工作」の違いについても学ぶことができる貴重な時間でした。

教職実践演習 「こども芸大の活動を見学」

教職実践演習は12月で終了なので、大詰めです!今日は「こども芸術大学の意義について理解する。指導員の指導法等を学ぶ」という授業内容でした。

1時間目に、池田先生の講義から、こども芸大の理念と教育について学びます。

池田先生からは、こども芸大での授業から「ケンカした子どもたちがいても、大人はすぐにとめない。子どもたち同士が考えたり、仲直りするのを見守ったり、手助けするんだ。」という、子どもと大人の関係についてのエピソードを話してくださいました。

こども芸大では、多様な価値観があり、ひとりひとりの生き方が認められるような社会を目指すために「芸術」を活かしています。「芸術」は何も、作品をつくることだけではなく、気づきや人につたえるための表現などを生み出す大切な考え方になります。また、子どもを育てるお母さんも一緒に入学し、学んでいくことが特徴です。池田先生からは、こども芸大の考え方についてしっかり教えていただきました。

2限目には実際に、こども芸大での授業を見学しました。こども芸大では美術の技術を持った職員が「芸術専門指導員」として造形の活動に携わっているのも特徴です。今日の授業を担当してくれた矢作先生は、芸工大の卒業生なんですよ。

まず、「とんび」の音楽に合わせて体を動かしたあとに、ひとりひとりが想像する「鳥」をつくります。

「みんな、どんな鳥知っている?」

「ツバメ!」

「ワシもいるんじゃない?」

「じゃあ、鳥さんの体にはどんなものがついているの?」

「くちばし」

「目がないとエサをさがせないよ」

ひとりひとりの子どもたちの会話を大切にしながら次の活動に子どもたちを導いていく様子が見ていてわかります。

最後に授業のねらいについて矢作先生から解説がありました。さまざまな現場を見させてもらうことは、とても貴重な機会です。学生は、導入から制作に至るまで先生のねらいがあり、それをあんなに自然な形でプログラムに反映させているのを見て、学生にとても勉強になったのではないかと思います。

こども芸大のみなさん、ありがとうございました。

授業風景をのぞいてみよう 「美術科教育法2」

こんにちは。いよいよ12月に入りましたね。山形では雪が降り始めましたよ~。さて、今回は酒井清一先生が行っている「美術科教育法2」の授業風景をレポートします。

この授業は、主に美術科の2年生がとる授業です。前期に受けた「美術科教育法1」での指導要領の内容や指導案の書き方をふまえて、実際に授業の立案と模擬授業を行います。3人1組になり、1つの題材を決めて授業を組み立てているのですが、学生たちは先生を交えての自主的な練習を3回も行っているそうです。すごい!!

今回見させていただいたものは、「パッケージデザイン」の授業導入と「お店が舞台」というオリジナル授業の導入。

まず!実際に教壇にたってみると、思いのほか緊張してしまいます。どこがポイントなのか、説明しているつもりでも、思いのほか伝えるのが難しいことに気づきます。

「パッケージデザイン」の方では、授業を進めながら題材のねらいを生徒に理解してもらう授業の進め方について考えました。

また、「お店が舞台」という題材では、ひとりひとりの「好きなこと」や「趣味」が表現されるような題材になっています。模擬授業後に、先生が生徒に問いかけながら「好きなこと」を引き出していることがいいという感想がありました。授業を一方的に進めるのではなく、対話を取り入れることはとても大切なことだと気付きます。

みんな緊張していましたが、授業内容をしっかり組み立てていることも伝わってきました。質問や意見もたくさん出ていて、ひとりひとりが積極的に授業に取り組んでいる雰囲気がとてもいいなぁと思いました。

次の授業も楽しみです!

授業風景をのぞいてみよう「教職実践演習」

山形はすっかり寒くなってきました。そろそろ雪が降り出しそうです。

さて、今回は4年生の授業「教職実践演習」の風景をご紹介します。

この授業は、4年間の学習の総まとめの授業です。これまでの教職課程での学習と教育実習での経験を振り返り、自分自身の課題を明確にしていきます。そして、教員としての力がどのくらい身についているのか、また不足している点があれば、それを学び直していく授業です。

授業の前半では、教育実習での経験を様々な角度から徹底的に振り返ります。先生方が用意した振り返りシートへの記入を通して、自分自身の授業内容を見つめ直します。また、それをもとにしてグループディスカッションを行い、議論を深めていきます。授業内でのグループ構成は毎回違うため、授業を除くと、ある程度の緊張感を持ちながら議論ができているように思いました。話し合いにも慣れて、ひとりひとりが話す内容も充実したものになっているように思います。

記事を書いている12月6日は模擬授業を行いました。

自分自身の指導案を振り返り、改善した授業内容を用意して全員が行います。授業の限られた時間の中で、生徒たちの意識をどのように引きつけるのか。授業の目標をどのように明確に伝えるのか。発問をどのように行うのか。授業の導入部分を選んで授業を行っている学生が多かったので、課題に感じている部分が共通していたように思います。

授業内容は教職に関連する内容ですが、文書作成、自己分析、ディスカッション、この授業で行っていることは、社会人になった時に様々な場面で活かせる内容になっているはずです。

カテゴリ一覧

最新記事一覧

-

2018-08-06|その他

-

2018-03-20|ボランティア

-

2015-02-10|その他

-

2014-02-12|その他

-

2014-01-27|その他

-

2014-01-17|その他

-

2014-01-08|その他

-

2013-12-12|その他

-

2013-12-12|その他

-

2013-12-06|その他