「美術科教育法4」特別講師の先生の授業にて

「美術科教育法4」の授業では、特別講師の先生をおよびして教育現場でのお話しや授業について講義をしていただきます。

今回は、吉田卓哉先生にお越しいただきました。

吉田先生は現在、山形県教育センターで指導主事をされています。学校で授業をされている先生方に対して授業を講義したりと、簡単に言えば「先生の先生」のようなお仕事をされています。

今回は、吉田先生が指導案を持ってきてくださり、学生が生徒役になって授業が行われました。

題材名は「デザインって楽しい!~日常生活に使える楽しく便利な製品のデザイン~」。

先生が持ってきてくださった様々なデザインのグッズを見て、学生たちは大興奮。

吉田先生はもともと絵画を描かれている方で、デザインの分野に対して苦手意識があったそうです。

ですが、教師として様々な分野を教える立場となり、デザインの事を学ぶうちにその楽しさに気づくことができたそうです。

先生の授業プリントには、「教える人間として授業や美術部に関わり続けるために、自分自身が制作すること」と「継続して活動すること」の重要性が書かれています。

その考えを現在も貫いている先生の姿に、いろんなことを考えさせられました。

こども芸大のお母さんたちとのディスカッション

4年生は、これまでの教職課程の学びの総まとめを行う授業「教職実践演習」のまっただなかです。

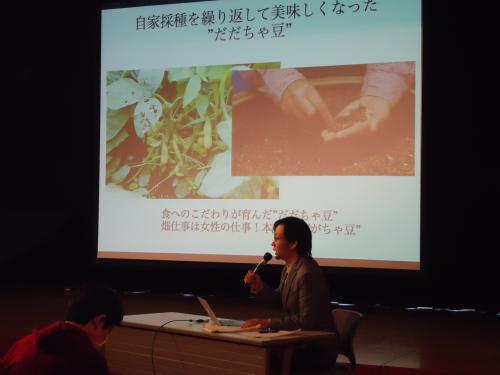

今回はこども芸大のお母さんたちと、在来作物をテーマにしたドキュメンタリー映画「よみがえりのレシピ」の渡辺智史監督の講演をきいてディスカッションを行いました。

前半は渡辺監督から、映画が生まれた背景や、在来作物についてのお話しを伺います。

渡辺監督は、芸工大の建築・環境デザイン学科の卒業生です。

「在来作物は、人と人とつなぐメディアのようなもの」。

種をとったり、調理方法が伝えられたり、地域や家庭の中で受けつがれてきたことに大きな意味があるとお話しされているのが印象的でした。

また、現在制作中のドキュメンタリー「味覚のレッスン」では、子どもたちに在来作物の味を体感してもらおうと、様々なワークショップを行っていることを紹介してくださいました。

「味覚のレッスン」http://y-recipe.net/mikaku_lesson/

これらを踏まえて、お母さんたちと話し合い、3つのキーワードを出していきます。

どのグループもわきあいあいと話をしています。

お母さんたちは、相槌をうったり、適度に質問をしたりと学生の話を丁寧に聞いて下さいます。

そのことで、さらに話し合いが盛り上がっていきます。

学生たちはこのことに気づいているかな?

渡辺監督のお話し、お母さんたちとの話し合い。

年齢のちがう方、立場の違う方とどのように話をすすめ、何を得て、どのようにまとめていくのか。

学校だけでなく、どんな職場でも共通する大切な部分です。

貴重な体験になったのではないかなと思います。

秋にへんしん☆ファッションショー

10月26日(日)の秋晴れの良き日!

悠創の丘ワークショップが開催されました。

今回の教職チームは、秋をテーマに葉っぱを使って服をつくる「秋にへんしん☆ファッションショー」を行いました。

活動では、①親子でお互いの服を作りあう、②室内に設けた撮影コーナーで記念撮影ができる、③外を散歩する、と様々な仕掛けを用意することで親子でのコミュニケーションを大切にしたいと考えていました。

当日は3歳さんが多く、親子で一緒に服をつくる方たちが多かったです。

参加者の方は、葉っぱの色合いをよく観察して、配色を工夫して顔を作ったり、新聞紙の形を変形させて王冠のような帽子を作ったりと様々な作品の形をつくりだしていました。

服ができた子たちは、早速記念撮影コーナーに向かいます。

これは前日から会場準備をしていた、サイトウさんとカトウさんがつくりあげたもの。ここで写真をとりたくて、つられてやってきます。

ナガサキくん、コバヤシくん、男の子が先頭にたって、ぞろぞろと葉っぱ服の集団が悠創の丘を通ります。この日は紅葉を見に来たお客さんも多く「これは何をしているの?」と質問を受けることもありました。

こういった会話がきっかけで、美術の活動を知ってもらうことも大切なことだと思います。

最後に、木の下に集まって記念撮影。

参加者の方も学生も秋の空気を十分に感じられた1日だったと思います。

秋に変身☆ファッションショー~悠創の丘ワークショップ~

9月からは後期の授業が始まり、大学はにぎわっています。

さて、10月26日(日)には「悠創の丘ワークショップ」の秋の活動が開催されます。

それに合わせて、教職課程チームも話し合いを始めました。

アイディア出しをしたところ、みんな落ち葉を使いたくてウズウズしている様子。

お面や、落ち葉だるま、妖精、いろんなアイディアが出た結果、「ファッションショー」をテーマにして試作を行いました。

「原住民」のお面、落ち葉を付けた靴、新聞紙を使っているので、簡単に体の形に合わせて簡単に形をつくることができます。

テーマを設けなかったので、1時間後には、みんな個性的な姿に変身を遂げていました。

この試作をもとにして、学生たちは活動のねらいを整理していきます。

ひとりひとりが自由に制作することに重点を置くのか、親子での会話を重視するのか、大切にしたいことが分かれた際に、メリットとデメリットを出し合ったり、全体の流れを考えながら、検証していきました。

また、前回の振りかえりのさいに、WSを「集中型」(ひとりで集中してものづくりなどを行うタイプ)と「発散型」(体を動かしながらアクティブに行うタイプ)に分類。今回の活動にも当てはめて考えてみたところ、「集中型」と「発散型」を混在させた内容になりました。

たくさんの議論を経て、

落ち葉を使う事で、季節の移ろいを感じてほしい。

新聞紙などを扱うので、誰でも気軽にものづくりに参加してほしい。

そして、手を動かしながら親子の会話が生れるような活動にしていきたい。

話し合いの中でねらいを明確にしていきます。

もはや1つのプロジェクトになりそうなくらいの活動のボリュームですが、メンバーたちはいきいきと話し合っています。

これまでの悠創の丘WSの活動で学んだことを詰め込んで、また新しい活動を作っていきけるといいですね。

第3回 『だがしや楽校』活動風景

こんにちは。

今回は7月28日(日)に行われた「第3回だがしや楽校」の様子をSAのヨシダが報告します。

講義で最後となる今回のだがしや楽校は、くじ引きで班分けを行い0から企画を立てていく形で始まりました。

始めはなかなか案が出ずに悩んでいた班もありましたが、いきなり完璧な案をだそうとせずに企画のヒントになるような言葉(水、音楽、うちわetc…)を思い浮かんだ順にどんどん書き、その案を足したり引いたり練っていくことで企画が生まれていきました。

本番当日は真夏日ともいえるほど暑く、みんな汗だくになっていました。

ではその様子をのぞいてみましょう。

1つ目の屋台は「キラキラ音楽隊」です。

プラスチックコップの中にビーズやスパンコールなどをいれ、透明フィルターでふさぎ、両脇にペットボトルのキャップがぶら下がり、振るとシャカシャカと音が鳴る楽器をつくる屋台です。

中に入れる素材もプラ板の欠片があったりと、芸工大らしいものがありました。

2つ目の屋台は「オラウータンの森」です。

傘袋に水とセロハン、毛糸、モールを入れ色水のオーナメントのような飾りを作り、森を飾っていく空間系屋台です。遊びにきた子どもにバナナ型のスタンプカードを渡し、森に隠されたハンコを見つけだすという空間全体を楽しめるミニゲームもありました。

光にかざすとキラキラ光り、さらに水を使っていたので涼しい気分になれました。

学生自身がオラウータンになるというユニークな発想で屋台を盛り上げていました。

3つ目の屋台は「うちワッショイ!」です。

野菜や落ち葉、プチプチシートなどをスタンプしてカラフルなうちわをつくる屋台です。

オクラやピーマンなどたくさん野菜が用意され、子どもたちは形や色を楽しむようにスタンプしている様子でした。

4つ目の屋台は「はじけろ!花火~オレ色に染まれ~」です。

水彩絵の具液に丸めた布を付けて、白い大きな布の的に思いっきり投げて当てると絵の具が散って花火のような跡が残るという体を動かす屋台です。

的に当たった時にドンッ!と花火のような音が鳴っていたのが印象的でした。

中学生・高学年の男の子中心に歓声が上がり、盛り上がっていました。

今回の最後のだがしや楽校は前半なかなか子どもたちが集まりませんでしたが、学生同士で屋台を楽しんだり、他の屋台に遊びに行ったりいつもより視野が広がり、だがしや楽校全体の雰囲気を感じ取ることができたのではないでしょうか。

また子どもの数か少なかったので、ゆっくりのんびり子どもたちとコミュニケーションがとれていたようです。

全15回の講義が終わり、私からの感想を少し…。

だがしや楽校を通して学生たちと子どもたちの距離感は自然に近くなり、どのようにコミュニケーションをとればよいのか不安と第一回目の講義で感想を述べていた学生たちとは思えないほど成長していました。

SAとして学生が成長していく姿を近くで見て、その成長を学生に伝え、また学生から反応が返ってくるという循環を生み出したのは紛れもなく学生であり、SAはその循環のポンプ役になっていたような気がします。

教育学研究4 子どもの学びと遊びはまさに「みんなでつくる授業」でした。

おもちゃ箱の夏休み~第2回悠創館でのワークショップの活動報告~

こんにちは。

すっかりアップするのが遅くなってしまいましたが、7月27日(日)に悠創館で行った第2回目『四季を感じる創作教室』活動報告をします。

今回は有志で5名のメンバーが参加。試験週間だったにもかかわらず、短期間で内容の濃い活動をつくることができました。

その名も『おもちゃ箱の夏休み』です!

6mの長さの紙を壁に用意して、すきなポーズをしてもらい、体の形をクレヨンでかたどります。形は親子や友達同士でとってもいいですし、学生とペアになっても大丈夫です。形がひけたら、あとは体の部分にクレヨンで色をぬったり、シールをはって装飾していきます。

今回は、親子での会話、子どもと学生の会話など「コミュニケーション」を大切にして活動を行うことになりました。

前回に比べて準備物も少なかったため、学生たちに余裕があったように思います。

準備が終わると、自分のネームを作っていた学生たちがいつの間にかシールで背中に顔を描く遊びをはじめていました。

活動の前に、それぞれのブースの紹介を行います。「みんなはもう夏休みだよね。おもちゃ箱にも夏休みがあるって知ってた?」とイシモリさんが元気に説明してくれました。とても緊張しているとは思えない話かたで、子どもたちをぐっっとひきつけていました。

活動がスタートすると、「どんなことするんだろう?」と子どもたちが少しずつ近づいてきます。

体の形をとることを説明すると元気のいい男の子が、さっそくポーズを決めてくれました。

学生と子どもとの距離がぐっと近くなりますね。

準備のときに生まれた「シールをはって顔をかこう」というシンプルな活動が、小さい子にとって取り組みやすい内容になっていました。

学生が「これは何をかいたの?」と聞いてみると「これは、おばけがいて中にはいっちゃって、『ひゃっ!』って驚いているところ」と答えてくれます。

「コミュニケーション」を意識することで、学生はいつもより丁寧にこどもたちに問いかけをしていたように見えました。

子どもたちの言葉から、1つの絵にたくさんの思いがこめられていていることを知ることができます。

その豊かさには驚くばかりです。

学生が子どもたちの思いをきちんと受け止めていたので、子どもたちも「学生さんにもっと聞いてもらいたい」と思って集中力が続いていたのだと思います。

また、子どもたちだけでなく保護者の方ともじっくり会話ができていたように思います。

じっくり会話することで、関係性が生まれ、最後にお礼をいったり、片付けをして帰る子が多かったです。

今回の活動では、前回とはまた違う充実感を参加者の方に持ち帰ってもらうことが出来たのではないかと思います。

参加してくれた学生たちと、前回との活動を比較してよかった点、改善していける点を考えていきたいと思います。

悠創の丘WS 本番!

こんにちは。

遅くなってしまいましたが、6月29日に開催した「悠創の丘で芸工大生とつくろう!四季を楽しむ創作教室」の様子をご報告します!

前日の28日から会場の準備は始まっていたのですが、教職チームは活動が3つあったり、竹のドームをつくるなど準備することが沢山ありました。さらに、前日に集まれるメンバーが少なかったので、当日の朝も会場が開く8時30分に集まって準備作業を行い、何とか本番を迎えることができました。

参加者の方が少しずつ集まってきて、学生たちも緊張の様子。

前日から苦労して制作した、作品を飾るための竹の『ひみつきち』。教職チームの全てのブースで竹を使用しているので、ささくれで怪我がないように、注意事項を全員で共有します。

学生リーダーのヨネザワさんが、教職課程チームの活動内容を説明します。子どもたちの元気を引き出す挨拶がとてもうまいな~と思いました。

教職課程チームは、「竹クラフトで夏を彩ろう」というタイトルで4つの活動を行いました。

ひとつは『竹顔』。活動のスタートと同時にたくさんの親子でにぎわいました。

輪切りにした竹に、透明なテープをはって、ビーズなど好きな素材を入れて、装飾します。

まるで竹の筒の中にビーズが浮いているかのように見えます。とても涼しげですね~。

細かくカットした竹のパーツと糸を使って、竹で音が出る風鈴を作ります。

糸を竹にぐるぐる巻きにして、つるす部分をグル―ガンで固定します。グル―ガンはやけどの危険性がありますが、学生たちが子どもたちに使い方の注意点を説明していたので、子どもたちにとっては新しい道具の使い方を学ぶ機会になっていたと思います。

3つめは『竹ペンたて』

半分にカットした竹に糸を巻きつけることでペンにすることができます。親子で真剣に糸を巻いている姿が見られました。

全てのブースで糸を使っていたので、穴に糸を通したり、結んだりと、子どもたちにとって作業的に難しい部分がありました。その点については、子どもたちの視点にたって活動を考える点が不足していたといえます。

しかし、そういった難しいところは学生がフォローしていたので、この「不足点」を逆手にとって(?)、子どもたちとの距離を縮めているように感じました。(本人たちは無我夢中だと思いますが)

これらのブースで作った作品を、竹で作ったドーム『ひみつきち』に飾ることができます。

『ひみつきち』は、とても目立っていて教職チームの看板になっていました。

実際には作品を飾るというよりは、『ひみつきち』の中に入って寝転がって風景を眺める子や記念写真を撮る親子が多かったです。

子どもたちにとって2時間という時間は長いのですが、飽きる人はほとんどいなくて、親子でじっくりものづくりを行っている様子がとても印象的でした。

改善できるところはまだまだたくさんありますが、授業外の時間に有志で集まったメンバーで、これほどの規模の活動を実施できたのは本当にすごいことだと思います。

次回の本番は、7月26日です。

また頑張りましょう!

第2回だがしや楽校‐教育学研究4(子どもの学びと遊び)‐

こんにちは。

今回は、月曜日6限に行われている「教育研究4(子どもの学びと遊び)」の授業の様子を、この授業のSA(スチューデントアシスタント)オノギがお伝えします!

6月28日(土)山形市の南公園で、2回目のだがしや楽校が行われました。

今回のだがしや楽校は、学生たちがそれぞれ子どもの頃にやってみたかった遊びをベースに、屋台を企画しています。

そのため、今回のだがしや楽校のふり返りで「自分達も純粋に企画を楽しめば、子ども達も楽しんでくれる!」ということに気づいた学生がいました。

さて、そんな今回のだがしや楽校の屋台を紹介しましょう。

一つめの屋台は「さぁさぁサーカス」です。

子どもたちが新聞紙などで帽子や靴を作り、ピエロに変身する屋台です。

ピエロになった子ども達は、嬉しそうに自分で作った帽子や靴を身に着け、最後はパレードをするように帰っていきました…。

二つめは「めがねごはん」という屋台。

好きな食べ物を作ってもらい、そこにめがねをかけて、食べものを不思議な生き物にするといった、とてもユニークな屋台です。

おいしそうな料理に見えますがよく見ると、どの料理もめがねをかけているんです…。

このおいしそうなジュースもよく見ると、お皿にめがねが…!

三つ目は「はじめやクエスト」です。

南公園にある駄菓子屋の「はじめ屋さん」を中心に、子ども達が公園にいるモンスターを倒しに行くという屋台。

はじめ屋さんの前にもモンスターが!!

モンスターを見つけた子どもたちは、モンスターの横にいる学生からシールをもらえます。

シールを集めるために、子どもたちは楽しそうに走りまわりながら、南公園にいるモンスターを探していました。

四つ目は「大量わくわく魚つり」です。

この屋台は、ただの魚釣りではありません。

魚が作れる材料が入っているカプセルを釣り、その材料から自由に魚を作ってもらうという屋台です。

材料は、プラスチックのコップや、ガチャポンケース、ファンデーション用のスポンジなどなど…

子ども達はオリジナルの魚を、とても真剣に作っていました!

今回はSAの私たちも、屋台を出しちゃいました!

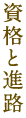

「はたはたペイント」といって、大きな旗に自由に絵を描いてもらい、その絵を切り取り、小さな旗を作るという屋台です。

子ども達と楽しく話をしながら、のびのびと絵を描ける屋台となりました。

今回は2回目の実践だったこともあり、前回と比べ、学生達も子ども達と一緒に楽しんでいる様子が見られました。

だがしや楽校は子ども達が普段、家や学校ではできないような遊びを提供できる場であり、子ども達に本当に自由に遊んでもらえる場なのです。その場所を提供する側も一緒に楽しまなければ、子ども達にも楽しさは伝わらないんですね。

次は最後のだがしや楽校になります。

学生達が、どんな発見をしてくれるか、私も楽しみにしています。

「美術教育学研究領域」 大学院レビューを行いました

こんにちは。

いつも学部の授業をお伝えしていますが、今回は大学院のことをお伝えします。

芸工大には、美術教員養成のための「美術教育学研究領域」という修士課程領域があり、現在2名の院生が在籍しています。

【修士課程 芸術文化専攻】http://www.tuad.ac.jp/master/artculture/

7月3日はちょうど、大学院レビューの発表日でした。レビューとは院生の研究の中間発表のことで、展示の部と発表の部に分かれています。

これまでの研究成果を、領域を超えて教員と院生の前で発表します。

学校教育での美術は誰もが経験しているため、院生たちから発表内容についての質問が飛び交っていました。

作家を目指す学生、教員を目指す学生、目指すところは別々ですが、教員も学生も枠を超えて美術教育について考える機会が活発にあればいいなと感じました。

「美術科教育法3」 デザインの模擬授業

6月25日(水)に行われた「美術科教育法3」の授業の様子をお伝えします。

のぞいてみると3学年が模擬授業の真っ最中でした。今の3年生は、2年生のころから模擬授業を行っているせいか、落ち着いた様子に見えました。

1人目の学生が行った「自分の理想のバックをデザインしよう」では、グループワークの時間があり、先生役の学生は生徒役の学生の様子を見ていました。期間巡視をしっかりしている状態だと思いますが、模擬授業が終わり他の学生から「生徒同士で話は盛り上がるけど、先生がどんな役割を持っているのかがわからなかった」という鋭い意見が出ました。

そこで、すかさず池田正先生が、生徒間の対話だけでなく、生徒間の対話を支援するような「対話」を先生が行うことの必要性について話してくださいました。これは、大学院である美術教育学の院生が研究している内容です。

学生は大学院との授業のつながりを感じているようでした。

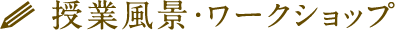

もう1人の学生は「自分を表すシンボルマーク」という題材の授業。

「ロゴマーク」、「シンボルマーク」など高校生に説明するさいの言葉選びはとても重要です。

先生役の学生は試作をたくさん用意していたので、生徒役の学生にとってわかりやすいものだったと思います。

学校では得意分野ではなく様々な内容を生徒に教えなければなりません。

今回の題材は全てデザインでしたが、授業をしているのは美術科の学生です。

担当されている池田先生が専門以外の分野で模擬授業を行うようにグループ分けをしています。

また、先生は自分自身で考えて試行錯誤をくりかえすことで模擬授業の内容をよいものにしていく学生の自主性を大切にしてるとおっしゃっていました。

来年度の教育実習まで頑張って行きましょう。

カテゴリ一覧

最新記事一覧

-

2014-11-05|授業風景

-

2014-10-29|授業風景

-

2014-10-28|ワークショップ

-

2014-10-10|ワークショップ

-

2014-08-08|ワークショップ

-

2014-08-04|ワークショップ

-

2014-07-08|ワークショップ

-

2014-07-04|授業風景

-

2014-07-04|授業風景

-

2014-07-01|授業風景