山形美術館所蔵、長谷川コレクション「源氏物語図屏風」について

−江戸期の源氏作品の独自性と新しい見方の検証−

山川亜沙美

[美術史・文化財保存修復学科]

はじめに

江戸期の源氏絵は膨大な現存数に対し研究量は十分とは言い難いものである。また江戸期の源氏絵では版本の流布によって構図が固定化し、繰り返し描かれる図に写しくずれや各場面を表象する要素の欠落が見られることが問題視されている。このような点から江戸期の作品は前時代までの作品に比べ質が落ちると捉えられがちであった。しかし実際型にのみ頼って描かれていたのだろうか。同じ構図を繰り返し使用することで独自性が薄くなり、描き手の創造性や意識によった部分がないということは実際に証明されているわけではない。本論では江戸時代制作の山形美術館蔵「源氏物語図屏風」を調べ、江戸期の作品において型の継承が実際に行われているのか確認しながら、描き手の独自性を追求し新しい江戸時代の源氏絵の見方を探ることを目的とする。

第1章 源氏絵の制作年代による研究史論文

平安時代から江戸時代に至るまでの間に貴族の間で楽しまれていた源氏絵は土佐派を中心としたさまざまな流派によって描かれ、時代をくだるごとに受容層も広範囲へと拡大していく。やがて江戸期に一般市民まで源氏物語が広まると、同時に源氏絵の需要も拡大した。室町以降から加速していた構図の定型化もピークを迎え、江戸では版本の影響から多くの源氏絵で同じ構図が使用されるようになった。

第2章 江戸時代の源氏絵研究の現状

版本は源氏絵の構図の流布と定型化を担った。『源氏物語』初期の版本で注目される山本春正「絵入源氏」では吉田幸一氏をはじめ、近年では清水婦久子氏が研究書を出版している。江戸期の源氏絵についても『豪華 源氏物語の世界』や『源氏絵集成』など少しずつ積極的にとりあげる研究書が増えてきている。しかしまだ現存作品数に対し研究が追いついていないことは否めない。またこの時期の作品には定型化した構図の使用や当世風だけでなく、型の間に入り込む絵師自身の創造性にも注目するべきである。表現の特徴はあげられていても表現性の意図に言及している論文は少ない。絵師の独自性を追求することで江戸期の創造的な源氏絵制作の場面が分かってくるのではないだろうか。

第3章 第1節 作品概要 −各場面の図様−

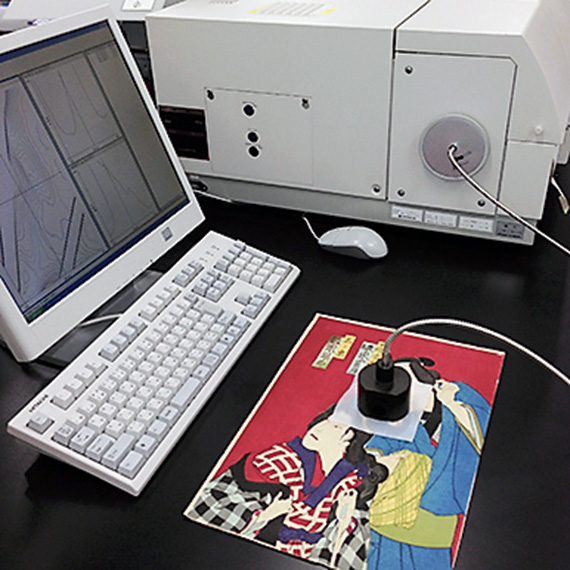

山形美術館所蔵、長谷川コレクション『源氏物語図屏風』は平成七年に長谷川家から寄贈を受けた際に収蔵された作品である。作品形態は六曲一双屏風に紙本金地著色、各隻159.0×362.2㎝である。本作は右隻27場面、左隻28場面で計55場面を描く。右隻は第1帖桐壺から27帖篝火までを物語順に1場面1画面ごとに配し、左隻は第28帖野分から54帖夢浮橋までを描く。

第3章 第2節 作品概要 −表現−

土佐派狩野派によりながらも著しく突出した特定流派の特徴は見られなかった。伝統的な構図を使用しながら人物の顔貌表現には個性がみられ、身分による描きわけも行われている。人物は身分性別関係なく共通して穏やかで優しい雰囲気が漂い、画面はゆったりとした時間性を感じさせる。岩は硬さよりも摩耗したような柔らかさが印象的であり、樹木も曲線で構成されしなやかさを意識した筆致が目立つ。岩、樹木どちらも土佐派狩野派に影響を受けつつも柔らかい印象をうける。伝統構図や引用された部分にまぎれてしまいがちであるこの柔和な線の気質こそ、筆者の本質といってよいであろう。

第4章 本作の問題点

本作では人物の視線によって画面外の松にも鑑賞者が目を向けるように配慮されている。土佐派の作品などでも視線の誘導は利用されるが、それは各場面内の人物の関係性やモチーフの強調手段として使われ画面内で完結する。しかし本作では視線は場面の枠を越え鑑賞者への語りかけをおこなう。これは以前から行われていた手法だが、江戸期には各画面の壁を乗り越えうながす視線が屏風内で交差し、お互いの場面や枠として使用される樹木にまで影響を及ぼす。従来の手法を利用してはいるがさらに視線に自由さが伴う、ここに江戸期の源氏絵の独自性を垣間見ることができる。

第5章 本作の意味、位置

江戸の源氏絵は江戸時代の中での源氏絵の変遷というものが殆ど分かっていない。このような中で本作は詳細な比較検討を行い、ある程度制作年代とその特徴を抽出することができた。これにより同時代の作品の制作年代の比較対象の核となることができるだろう。また本作では継承される構図の間に見られる絵師自身の独自性、創造性に焦点をあてた。現段階では作品単体の特徴でしかないが他の江戸期の作品の詳細な研究が出た際に、江戸時代の源氏絵の独自性に規則性や新たな共通性が見つかる手助けとなることも大いに期待できるだろう。本作は江戸期の源氏絵の大きな比較対象となること、また全く分かっていない江戸時代の源氏絵の時代性、年代ごとの特徴を見つける足掛かりとなる重要な意味をもつのである。

おわりに

江戸期の源氏絵はあまりに多くの他流派の影響が入り込むため独自性の薄い作品だと思われがちである。しかし構図や要素の引用元が明確である分、それらの要素と描き手の独自性を分けやすいという特性を併せ持つ。独自性により確実にせまり、作品独自の表現を意識した鑑賞ができるのである。またどのような表現手法が多く使われているかを比較することで時期ごとの手法の隆盛を研究することも可能である。これは源氏絵に留まらず版本や浮世絵、時には伊勢絵など他作品の年代を示す指標にもなるだろう。現存数が多い点、入り込む要素が明快である点に視線を向けることによって新しい江戸期の源氏絵の見方もさらに展開されていくのではないだろうか。本論では伝統的手法と独自性を切り離す試みしかできなかったが、今後の足掛かりになり江戸期の源氏絵の再評価につながれば幸いである。