「寛文美人図」の成立について

―特に「褄を取る」図像を中心に

阿部俊継

[美術史・文化財保存修復学科]

はじめに

「寛文美人図」(図1)とは寛文期(1661 ~ 73)頃に流行したとみられている美人画の一形式である。その形は「着物の前褄を取るもの」、「懐手にしたもの」、「踊りを描いたもの」の三つに大別されるが、この内踊りの所作を描いたもの以外は何を表す仕草なのかはわかっていないのが現状である。本研究では図像としての側面から、具体的にどのようなものを典拠として「寛文美人図」の形が成立したのかを探ることを目的とする。

第一章 研究史

「寛文美人図」の成立について言及した先行研究は以下の三つの説にまとめられる。

Ⅰ「邸内遊楽図」の群像表現の少数化と背景の省略により成立したとする説

Ⅱ「舞妓図屏風」が一扇ごとに切り離されて成立したとする説

Ⅲ『伊勢物語』の影響により成立したとする説

Ⅰの「寛文美人図」の典拠を「邸内遊楽図」に見出す説では作品を編年的に追っていった結果と、近世初期風俗画の対象が総体から部分の拡大へ移行する傾向にあるという点を理由にしており、両者の関係について具体的な検証は為されていない。Ⅱについては「扇を持った女」という点で主題は共通しているが、舞姿の寛文美人図の姿型には「舞妓図屏風」に描かれている踊りの姿型とは明らかに似ていないものも多く見られる。まずはこれらの説を第二、三章として具体的な作品間の比較によって検証していく。Ⅲについては奥平俊六氏の論文をもとに、第四章で検討していくこととする。

第二章 遊楽図との関係について

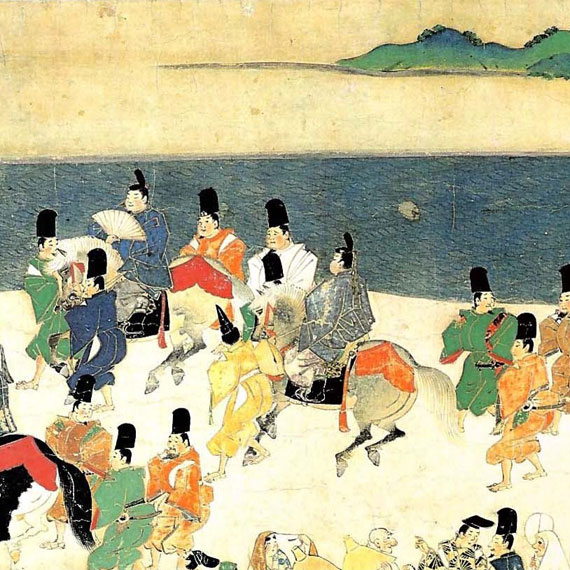

近世初期風俗画のうち、遊楽が対象となった風俗図を「遊楽図」と総称し、虚構の妓楼を描いた「邸内遊楽図」はその多くが寛永期(1624 ~ 45)に描かれている。この「邸内遊楽図」に見える「寛文美人図」と図像的に通じるのは酒宴で舞う女(図2)である。これらの女と「寛文美人図」(図3)は扇を持って舞うという主題は共通している。「邸内遊楽図」の女は鑑賞者に対して身体と顔を正面に向けほぼ直立しているが、それに対し「寛文美人図」の女は下半身と顔が逆を向いており、身体が大きく捻られている。また、「寛文美人図」の女は手足の動きに富んでおり、実際に踊る女を前に描かれたことが窺えるの現実的な舞姿であるが、「邸内遊楽図」の女は動きが極端に少なく、単に舞の場を表現するための観念的な舞姿であるといえる。このような描かれた舞姿の差異から、「邸内遊楽図」の女を一人抜き出したとしても「寛文美人図」は成立できないと思われる。

第三章「舞妓図屏風」との関係について

「舞妓図屏風」とは丈の低い小振りの六曲屏風の各扇に、一人ずつ舞姿の女を配したもので、制作年代は元和(1615 ~ 1624)から寛永(1624 ~ 1645)にかけてとされている。これら「舞妓図屏風」と舞姿の「寛文美人図」を比較してみると、「舞妓図屏風」(図4)では腰が太く表されるのに対し「寛文美人図」(図3)では腰が締め上げられている。また「寛文美人図」は、身体の関節を多用しS字に身体をくねらせているが、このような関節を用いて描かれるS字の曲線は「舞妓図屏風」の女には見られないものである。さらに折井貴恵氏は「舞妓図屏風」が同一モチーフを連続して描く「尽くし」の趣向によるものではないかという見解を示しており、「寛文美人図」とは制作目的が異なると思われる。このような姿型の差や描かれた目的の違いから「舞妓図屏風」を「寛文美人図」の成立母胎とすることはできないと考えられる。

第四章 『伊勢物語』及び『縁先美人図』との関係について

『縁先美人図』(東京国立博物館蔵、図5)は「寛文美人図」とされることが多く、女の姿型は「寛文美人図」の「褄を取る」姿型と同一のものである。奥平俊六氏は論文内で『縁先美人図』が『伊勢物語』「河内越」を当世風に描いた「見立河内越図」(図6)と呼ばれる一連の作品から成立したものとしている。さらにこの「見立河内越図」は歌舞伎舞台「河内越」のポーズを絵画化したもので、『縁先美人図』をはじめとする「褄を取る」姿型の「寛文美人図」も舞台上でとられたポーズであるとする。また奥平氏は歌舞台以外に遊女の日常的な挙措も「寛文美人図」の姿型に影響を及ぼしたものと考えている。これについて視点を変えると、「寛文美人図」の姿型は歌舞伎舞台での役者のポーズを発祥とするのではなく、それ以前に遊女の仕草として存在し、それが歌舞伎にも「寛文美人図」成立にも同様に影響を与えたと考えることができる。ここで井原西鶴の『諸艶大鏡』の一節に遊女の姿絵が登場しすることから、『諸艶大鏡』を手掛かりに「寛文美人図」の姿型成立を考えて見たい。

第五章 太夫道中との関係について

貞享元年(1684)刊、井原西鶴『諸艶大鏡』巻二「大尽北国落」の挿絵(図7)には「褄を取る寛文美人図」と思われる掛幅が描かれ、それが太夫道中を情景を描いたものであることが語られている。ここから「褄を取る寛文美人図」は太夫道中の様子を描いたものであると考えられる。太夫道中は寛永17 年(1640)頃から京都の遊里島原で行われ始めたと思われ、それ以前に描かれた風俗画にはこの姿型が描かれることはなく、太夫道中成立後は遊里の往来場面に頻繁に登場する。これは京都だけではなく、大阪・江戸の遊里を描いた風俗画にも指摘できることである(図8)。では何故「褄を取る」型の「寛文美人図」が最も多いのか、つまりは最も好まれたのかといえば、それはこの姿が誰もが見ることのできる遊女の姿であったからだと考えられる。庶民にとって太夫といった高位の遊女を呼ぶことは叶わず、その道中姿を眺めるに留まる「高嶺の花」的な存在であったと思われる。つまり多くの人々にとって遊女の姿といえば太夫道中の姿と同義だったということであり、そのためこの姿以外には馴染みがなく、妓楼内の様々な仕草よりも、褄を取る太夫道中の型が絵画として最も求められ描かれたのだと考えられる。

おわりに

本論文では「寛文美人図」の「褄を取る形」の図像成立に太夫道中が影響を与えたことを示し、さらにその受容者に一般庶民を推定することができた。しかしこれは「寛文美人図」の一姿型についてのもので、他の形についてや制作環境などの解決されていない問題もある。それらは「寛文美人図」以後の絵画、浮世絵との共通点の中で解決できるのではないかと思われる。