舘山城下町の復元的考察 ─舘山城の空間における構造とその範囲について─

須貝慎吾

[歴史遺産学科]

1.研究の目的

本研究は、戦国期に建設された舘山城下町の具体的な構造と町の広がりを検討したものである。舘山城跡は、米沢城から西へ4kmの距離に位置し、戦国期において南東北地方を統治していた伊達氏との関連のある城館跡だ。

これまでの舘山城は、伊達政宗の「天正日記」から舘山城に御舘(平城)と城下町が存在していたことが、想定されてきたが、文献による研究が主体であったため、具体的に伊達支配期(1548~1590年頃)の城下町の構造や町場の範囲は明らかにされてこなかった。そのため本研究では、歴史地理学と考古学の視点から、主として明治期の地籍図と地名、発掘成果や現地に残る遺構を検討し、舘山城下町の景観を復元していくことにした。

2.先行研究

舘山城の先行研究としては、郷土史家の間で伊達支配期における舘山城の位置及び、米沢を本拠とした際に本城説であったといった事が論点となっていた。それらを文献史学的な視点から論述したのが中村忠雄氏と小林清治氏であり、「伊達冶家記録」を整理し舘山城は現在の山城とは別に平城が存在していたとし、本城は現在の「米沢城」と同位置にあったことが共に論証されている。

最近の発掘成果及び上記で述べた研究成果をまとめたのが市教育委員の『舘山城発掘報告書』である。舘山城は、天正期には舘山において伊達氏の城館として「たて山御たて(舘山御舘)」=平城と「要害」(城山)=山城が存在し、併存している時期もあったことを明らかにし、さらに「たて山町(舘山町)」があったことも認められ町場も併せて舘山城と位置付けている(宮田2015)。これまでの舘山城研究史で断片的に表れていた舘山城の空間構成が具体的に整理されたと言えるだろう。

しかし史料からでは具体的な舘山御舘と町場の位置関係及び範囲というのは判然せず、概してこれらの実態が掴めずにある。

3.研究方法

織田信長が築いた、小牧城下町(愛知県小牧市)を復元した方法論(千田1993)を参考とし、城下町想定地区の地籍図119枚を法務局より入手し、トレース・合成を行い明治期の地割を復元した。

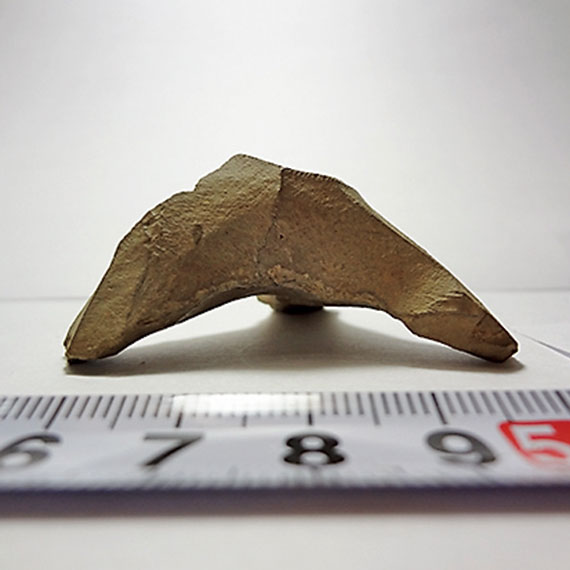

地籍図は、明治30年(1897)に作られた公図で、図は小字単位で分けられており、この地籍図から得られる情報は、基本的に小字名と地目が記載され、地名から町場を推定する場合と、地割の区画線から町場や土塁跡を推定することが可能である。この地籍図から得られた情報をベースに、現地踏査を行って微地形を観察し、考古資料や空中写真に照らし合わせ舘山城下町の景観復元を行った。

4.地籍図による地割の検討

近世絵図に描かれる舘山町よりも以北に延びる並松土手(惣構)を鑑みれば中世の町場が、上杉期の舘山町をそのまま踏襲しているとは考えにくく、更に北側に広がっていたという仮説を立て、地籍図から地割の検討を行った。

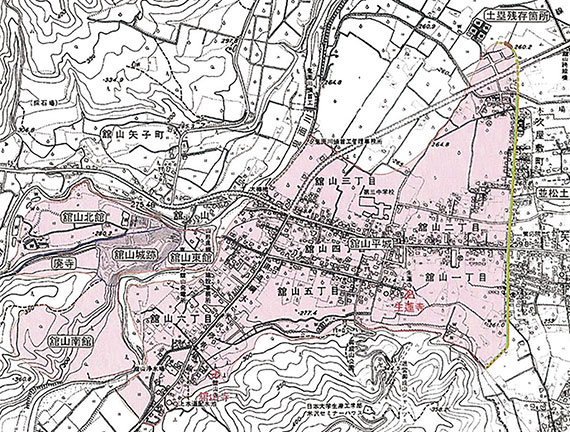

街路を分け、東西路で確認できる(Ⅰ~Ⅳ)の街路を中心とした町割りは、絵図と小字名から、上杉期に整備された町場と位置付けた。伊達期の町場があったとされる、上杉期の町場よりも北側は、南北路(A~D)を基準に長方形街区が形成され、各街区に短冊形地割がまとまって両側町の形を呈していたことが地籍図から復元することができた。

町場の範囲として、基本的にこの4本の街路を中心に伊達期の城下町の地割が確認でき、東西路で認められる近世の町割は、伊達期の町割の後に上杉氏が入り、整備したと考えられる。

5.遺構の検討

舘山町の発掘成果として、試掘データも含め悉皆的に収集したが、長方形街区が認められた舘山町北側では、発掘調査は行われておらず、現在の舘山町中心部で14回の調査が行われていた。この発掘データが得られた地区は、舘山御舘(平城)があったとされる地で、近世には重臣の屋敷地があてられ方形の土地区画が認められる場所である。

舘山御舘及び地籍図で確認した町場に対し、微地形を検討するためQuantum GISから、舘山町の航空レーザー測量の陰影図を取得し、3つの河岸段丘面を確認した。舘山御舘があったとされる場所が、最上部にあたり「一ノ坂」・「二ノ坂」といった地名が残る。

この微地形を地籍図に写し、更に発掘調査区の遺構配置図に合わせたところ、濠跡が検出された位置は崖側の側面に意図的に延び、段丘最上部には井戸や建物跡があることから、屋敷地が少なからず存在していたことが認められた。また地籍図に微地形を写した検討から、北側の長方形街区は段丘最上部から北側に1段目と2段目の段丘上に築かれていることが微地形に現れ、その後の現地踏査も含め、段丘面の北端、木場川付近は微地形として土地標高が下がり、水田地帯となるため町場は認められないと判断した。

6.並松土手の考察

惣構は戦国期における城下町では、城の本丸及び町場を包摂する、外郭ラインとなる防御施設で、舘山城下町の並松土手がそれにあたる。これを地籍図の地割を昭和22年と昭和51年の空中写真で土塁と水濠の遺構が映し出されている痕跡を読み取り、この位置を推定することにより舘山城の外郭を復元した。

7.研究結果

伊達支配期における米沢舘山城の推定範囲としては、舘山城から並松土手まで東西1.4㎞あり、舘山御舘から北端の並松土手までが1.2㎞の範囲となった。町場の位置については、舘山御舘の段丘から下がった南北にかけて長方形街区が形成され、そして町場より高い段丘を利用し土塁及び水濠の惣構(並松土手)が防御を呈していた景観が想定できた。

つまり舘山城は、山城とその周辺の北館からなる根小屋(家臣屋敷)と御舘(平城)を核として、北側に城下町が広がり、それを惣構えで囲むといった、小牧城下町にある織豊系城下町の空間構造がみえてくる結果となった。