北野ゼミ 九州ゼミ旅行6日目

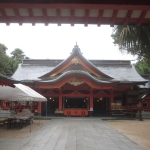

ゼミ旅行6日目に最初に向かった場所は、青島神社です。青島は熱帯・亜熱帯植物の群生地として全島が国の天然記念物に指定されています。神社の境内にも、亜熱帯植物を見ることができます。

なんとも南国チックなこの神社の御利益は、縁結び・安産・航海/交通安全。私達一向もお参りしてきました。この青島神社、元宮からは弥生土器や獣骨が出土したらしく、かなり古くから存在する神社であることが想像できます。

あいにくの雨模様だったため、鬼の洗濯岩(こちらも天然記念物)をみることができなかったのが残念です。青島神社周辺の海岸では、貝殻がたくさん落ちています。タカラガイはここでは有名な貝殻。記念に私も持ち帰りましたよ!

次に向かった場所は、日向市美々津の国重要伝統文化的建造物群保存地区です。ここにある喫茶店に立ち寄ったのですが、山形から来たと自己紹介したところ、なんと地元の方に珈琲をごちそうしていただきました!とてもありがたかったです。この港町は、江戸時代~大正時代までの関西との交流の拠点になったとか。現在でも江戸時代の商家跡や白壁が残っていて、趣深い町並みになっています。ここから東九州道を北上、大分県国東半島をめざします。

さて、その次は大分県杵築市山香のTさん宅にお邪魔して、Tさんの奥さんが用意してくださった自家製のお漬物やソーダ饅頭に舌鼓を打ちながら、当時の石工道具や石切りのお話をお聞きしました。今回お話してくださったTさんのお爺さんが、ここで石切りをしていたそうです。Tさんのお爺さんは石工と装飾石工の兼業という立ち位置で、石工をする傍ら石仏を作っていらっしゃったそうです。高畠町で石工や石切りについて調べている身として、非常に興味深くお話を聞かせていただきました。ここの石切りはわっかけ取りという手法です。穴を掘って大きな石を採り出し、その石を切りだして運び出します。しかし現在の石切り場は植林をされているため、当時の石切りの面影はなく、森林になっています。話を伺っていて面白かったのは、高畠町と杵築市の石工道具の名前の呼び方が違ったこと。また、高畠では石降ろしの際に使う道具は木なのですが、こちらは金属のチェーンを使うとのことで、文化の違いも感じられます。実際に小屋に使われている凝灰岩を見させていただきましたが、こちらの石は青白く、触り心地は砂っぽい、という感じでした。あまり石の粒が粗くないようです。

さて、次に向かったのはここ。

海辺…?

…なんだこれ!!

…これは船虫といいます。(虫が苦手な方ごめんなさい…)オ○ムを彷彿とさせる形容ですね。私の船虫デビューは、こちらの日出城跡でした。なぜ海辺なのかというと、当時この海岸の石を石垣にしていたそうです。よく見ると石を切った跡がわかります。現在も石垣は小中学校の近くに残っています。

本日最後に見学したのは、杵築城下町並みです。時間が無かったため駆け足での見学でした。見どころ?はこの階段でしょうか…

とても長い下り階段は、勢いがつくと危険です。ここで転ぶ人も少なくないとか。

木造の家と石畳が一体化した町並みでしたよ!

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月