北野ゼミ旅行・沖縄2日目

二日目は最初に那覇市内にある沖縄県立博物館を見学

沖縄の貝塚時代や琉球王国時代の遺物など歴史、考古学の常設展示がある他、民俗や生き物の自然も展示している総合博物館となている。敷地内に美術館が隣接している。

洗骨・厨子甕、頭上運搬の習俗も。南方的なにおいが。

浦添ようどれ・浦添グスク(世界遺産)

琉球王朝の墓地・廟所。首里城が出現する前まではここに城があったとされています。近くに資料館があり、墓所の実物大模型があり出土物の一部を展示

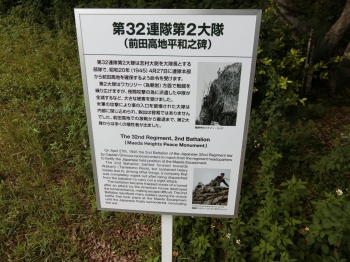

1945年の6月頃、日本軍からは前田高地と呼ばれ、第62師団と歩兵32連隊第2大隊(山形駐屯)約6500名が防衛に当たり、米軍と交戦しました

周辺地域も含めここで1か月ほど続く戦闘あり、最終的に日本軍側が壊滅、離散したため米軍の南部への進撃を許した。(前田高地戦)

↓米軍からは攻めづらい場所(写真:日本軍視点)

↑前田高地戦を示す碑、戦死した山形歩兵32連隊第2大隊約900名の名前があります。実質は北海道出身者が大半のため北海道知事による建碑です。

↑前田高地戦を示す碑、戦死した山形歩兵32連隊第2大隊約900名の名前があります。実質は北海道出身者が大半のため北海道知事による建碑です。

☜沖縄学の父・伊波普猷の顕彰碑

ソテツの赤い実。毒だけどあく抜きして食べられるらしい。

斎場御嶽(世界遺産)

琉球最高位の神女ー聞得大君が祈った場所。礼拝所のような場所で世界遺産群の一部に登録されています。眼下には建国神話の島ー久高島がみえる。米軍による艦砲射撃による跡もいくつかありました。

なんとなく奥武島にわたる。今日はお盆最後の日(ウークイ)どこの村もエイサー

ここでも青年会がクーダカを踊っていました。あちこちに拝所がある島です。昔はなくなるとこの島で洗骨をしたそうです。ここで滞在して卒論の取材している筑波大学の3年生から村の習俗について話を聞きました。

南国感ただようハイビスカスとブーゲンビリア

陽がおちてから沖縄戦最後の舞台をめぐり、ひめゆり隊の慰霊碑があるひめゆり平和記念公園に行きました。

佐竹祐莞

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

久高島を望む。足元はサンゴの浜

久高島を望む。足元はサンゴの浜