ところの森で出会ったゆかいな仲間たち

みんな昨夜の悪夢?から醒めただろうか。今日は快晴の空。東大が発掘している大島2遺跡を見学。その後、2000基以上の竪穴が地表に痕跡を残す史跡常呂遺跡へ。2年前と同じ木を見つけ、デジャブー。

大島2遺跡はオホーツク海を見下ろす段丘上にあって、方形の竪穴住居跡が等間隔に列状に並んでいる。北見市と東大によって史跡指定を目指した範囲確認調査が行われている。竪穴は現在でも深さ50cm以上の窪みとなっているので掘らなくてもその位置がわかる。擦文の竪穴住居は切りあわないのが特徴だ。先祖の家のあった場所をしっかり認識して暮らす。遺跡は擦文時代後期のものという。このうちの1基、中規模の竪穴が調査されており、多数の炭化材が検出されていた。燃えた柱や垂木、腰板の類である。

北日本、東日本の竪穴建物は引っ越した後、廃屋に火を放つ例が多い。韓半島や大陸にも広がる習俗である。住まなくなって、どのタイミングで火をはなつのか。床面上から炭化材や焼土が見つかるので、「廃絶直後」と言いたいところだが、そう簡単ではない。考古学的に「床面直上」出土遺物の時間経過が捉えづらいのが一因である。かまど周りに置き去りにされた土器の被熱痕を観察する限り、しばらく雨水とともに泥が流れ込むような時間幅があってから火がつけられている例が多いように感じる。火を放つことには塵芥処理の用とともに、どんな宗教的意味が付与されたのだろうか。規則的にならぶ竪穴をみて想いをめぐらした。

それにしても、北海道の陽射しはきつい。澄んだ空気の中を陽が肌を射すような感覚。北海道の夏の発掘は涼しくていいと思ったのはあさはかだった。それでもオホーツク海を眺めながらの発掘はうらやましい限り。

昨夜のあの学生達が、無言で地べたを這いつくばり床面を精査をしている。ひとりひとりの顔をみながら、○○○○仮面を思い出していたのは私だけではなかったはずだ。

帰りがけにみたビリー隊長の頬が心なしかこけていたのが気がかりだった。今度は飛島でおいしい魚を食べていってください。

ところの森で出会ったかわいい子たち 附 ちょっと変な人たち

竪穴住居跡横でお食事中のトコロンとモーリー(*^_^*)

夜はバーベキューハウスで地元と東大+芸工大の交流会で大盛り上がり。ジンギスカン、チャンチャン焼き、北海シマエビなどなど

考古ゼミ・ミステリーツアー2010

4年生sへ

お留守番御苦労さん。戸塚山の整理もよろしくお願いします。

考古ゼミはオホーツク文化をテーマにした研修旅行にでかけています。2日目からは北海道西海岸を北上し、利尻・礼文の遺跡・自然を見学してきました。

今朝、利尻島を発ち、稚内に再上陸。宗谷岬をまわり、目梨泊遺跡を見たのち、オホーツク海沿岸をひた走って、夜に常呂に入りました。みんな元気で順調に研修をこなしています。福田先生の青春を辿る旅。学生たちに、刺激的な人やモノ、自然との出会いが訪れています。

今晩の宿舎では実習中の東大生たちと楽しく交流しました。あしたは発掘中の擦文の焼失住居の現場を見せてもらいます。

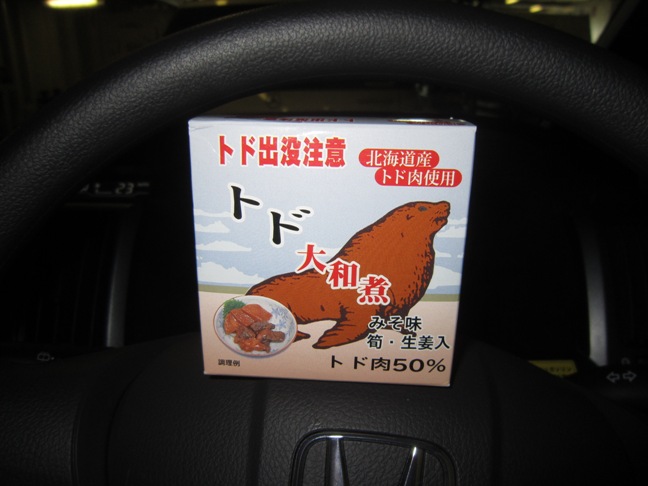

4年生よ、おみやげはやっぱり食べ物ですか・・・・・

八丈島ゼミ旅行!〜歴史民俗資料館編〜

こんにちは 田口ゼミ3年ジョンです。

去る8月21日夜、私たち田口ゼミは先生を含め5人で東京・竹芝桟橋からフェリーで八丈島へ出発しました。

ここで八丈島の概要を・・・。

八丈島は伊豆諸島の最南端に位置し、東京から287kmの黒潮に浮かぶ島です。長崎県佐世保と同じくらいの緯度、と言えばわかりやすいでしょうか。島内の至る処にヤシ、シダ類の亜熱帯植物が繁茂しています。面積は68.52km²、人口約1万人。小学校・中学校が2校ずつ、高校も1校あります。島の中央には空港があり、毎日3便ずつのジェット機が片道50分で羽田空港と八丈島をつないでいます。

フェリーで約11時間、爽やかな朝の訪れとともに島に降り立ちました。今回は島の歴史民俗資料館を訪れた日のことについてお送りします。

元々は旧東京都八丈支庁舎でしたが、島内各地域の民家に分散していた歴史民俗資料を収集して1975年5月に「八丈島歴史民俗資料館」として開館しました。建物は国の有形文化財に登録されています。

館内では学芸員の方に出迎えていただき、一緒に回りながらお話を聞くことが出来ました。

海洋生物の写真や島の文化財、考古資料、名産であった椿油の搾り道具や現在も伝統工芸として続く織物「黄八丈」の製造工程など、展示の内容は多岐にわたります。

中でも私が興味を持ったのは流人コーナー!

関ヶ原の戦いの後に流された宇喜多秀家以来、約1800人が流人として島にやってきました。このコーナーでは、絵芝居風に流人の生活を紹介しています。当時、流人は島の人々に差別されることもなく温かく迎えられ、家や水汲女(事実上の妻)をあてがわれ、結構楽しく暮らしていたようです。罪を犯して流されたものの、そんな暮らしが出来るなんてちょっと羨ましいですね。

建物の外には高倉(高床倉庫のような)や島に馴染み深いアウトリガー船が展示してありました。

資料館を訪れたのは島とお別れする前日だったのですが、初日から様々なものを見て改めて資料を見ると、頭への入り方がとてもスムーズでした。イメージと情報が合致する、という感じです。そんなわけで2時間はあっという間に過ぎ、とても楽しく有意義な時間となりました。勉強になった〜(^ω^)

最後までお付き合いくださった資料館のI藤さん(ご両親が山形市出身だそうです!)、ありがとうございました!

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月