能登畠山氏の居城

上杉氏の春日山城に続いて能登畠山氏の居城、七尾城に行ってきました。春日山と直江津の府中、七尾城と七尾の府中、守護大名の都市計画の共通性がうかがわれます。

強い雨と、時折あられが降る北陸特有の初冬の天気のなか、山城の急斜面を手をつきながら登ったり降りたり。サバイバルな城歩きでした。

春日山城も七尾城も戦国期の城で「土の城」です。織豊系城郭は「石の城」=石垣、瓦、礎石建物がメルクマールです。防御機能の発達により、虎口(廓の入り口)の形態も変わっていきます。

山の「土の城」の宿命として、雨による斜面の崩落があります。両城とも大小の土砂崩れが頻発し、復旧工事が行われていました。南九州のシラスの山城は深刻ですが、ここ七尾城も例外ではありません。毎年、大雨のたびに史跡の各所で崩壊が起こります。400年あまり地域の人の手で伝えられてきた史跡を保全していくことは簡単ではありません。

七尾城は越後の上杉氏の攻略によって落城します。その後、織田勢の前田利家が入りますが、利家はわずか数年で七尾府中の小丸山城に移り、その後七尾城は廃城へと向かいます。

ところで七尾城は春日山城と違い、石垣が多数あります。主要な廓の斜面には段状の石垣があり、巨石を積んだ虎口もあるのです。また、特徴的なのは急斜面の各所に、小さな小段の石垣がたくさんみられることです。これら石垣群のなかではたして畠山家の時代にさかのぼるものがあるのか。問題です。

興味深いのは、小さな階段状の石垣が、谷の「みず道」となるところに重点的に整備されているのです。大雨の中、急斜面を歩いたことでそのことに気づいたのです。かなり危険な踏査でしたが収穫がありました。「防災の石垣」新たな視点です。

オープン・リサーチ・センター整備事業 企画展「東北一万年のフィールドワーク東北 あるく・みる・きく」に関する写真データ提供のお願い

東北文化研究センターでは、11月29日(月)〜12月4(土)まで、企画展「東北一万年のフィールドワーク 東北 あるく・みる・きく」を図書館二階のスタジオ144で行います。

現在、学生の有志を中心に準備作業をすすめています。

企画展の内容は、歴史遺産学科の学生のみなさんがかかわってこられたフィールドワークの成果報告を中心に、各調査地の古写真・集落図・実測図・空中写真・みなさんが撮った写真など二次元資料を使って構成する予定です。

そこで、この企画展に際し、みなさんが持っている各フィールドでの活動を写した写真などの提供をお願いしたいと思います。対象地域は以下の9地域です。

とくに、皆さんの活動が写っている写真、地域の方たちと交流している写真、くらしの様子、習俗、行事、そしておもしろい写真などなど、お持ちの方はデータの提供をお願いします。

期日が差し迫っています。できれば、今週中にいただけるととても助かります!

よろしくお願いします。

井筒

【対象地域】

小国町小玉川

小国町五味沢

男鹿半島戸賀

長野県秋山郷

下北半島尻屋

秋田市太平

酒田市飛島

朝日町上郷

山形市八森

連絡は、以下までお願いします。

井筒桃子(RA:大学院博士課程、5階院生室にいます)

東北文化研究センター岸本

seiji-k●aga.tuad.ac.jp(●を@にかえてください)

スス・コゲ調査in上越

なじら〜。、ともぞうとむらっちゃんです。

「なじら」は新潟弁で「こんにちは」的な意味らしいです。

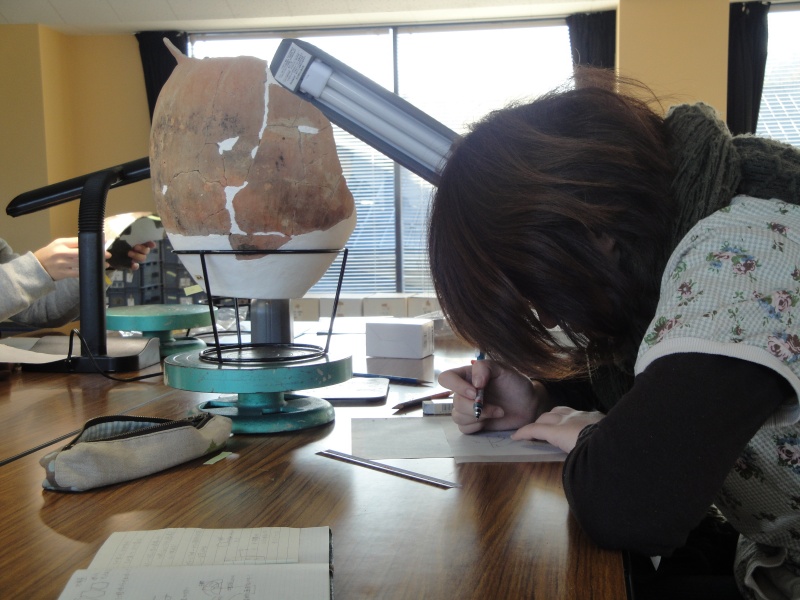

今回は上越の埋蔵文化財センターにお邪魔して、山畑遺跡と津倉田遺跡の土器を調査してきました。

メンバーは、北野先生・4年生のアンジー先輩・2年生の獅子座の女・ともぞう・ゆっちゃん・むらっちゃんでした。

5日は18時半に山形を出発して、途中でアンジー先輩と合流し、先輩からお借りした「新潟弁講座」のCDを聞きながら爆笑しているうちに、上越に着きました。

6日から本格的に作業を開始しましたが、予想以上に土器が多く、自分達2年生は圧倒されてしまいました。圧倒されようとされなかろうと、作業は始めなければ終わりませぬ(汗)。早速津倉田遺跡の土器から取り掛かりました。

夕飯は高田の通りで食べようとしたのですが、如何せん、メンバーにツッコミがいない!!いつものツッコミ係あべちゃんは、今回参加しておりませぬので、ボケばかりのメンバーでは夕飯が決まらず、うろうろした挙句、ガストに落ち着きました。ツッコミ大事!

7日は津倉田遺跡の土器が終わり次第、山畑遺跡に移りました。山畑遺跡は兄弟土器(似ている土器)が数点あり、「きょ、兄弟(笑)」てなりました。

上越を去る前に、春日山城に皆で登りました。獅子座の女・ゆっちゃん・むらっちゃんは歩いて本丸まで行ったのに、他の3人は車で…。むらっちゃん曰く、「裏切られた気がした」そうです。本丸からは平野が一望でき、海も見え、ともぞう曰く「本丸からの眺めは最高ー!!」だそうです。

山畑遺跡・津倉田遺跡の土器は直置きが少なく、カマドがけが多かったように思いました。比較的容量が少ないものも、カマドにかけられていたのが特徴ではないかと思います。

次回はツッコミが欲しいなー…。

このプロジェクトのテーマは「環境・生業・技術に関する歴史動態的研究」。ある時代・ある地域の文化の特色を、自然と人、人と社会の関わりから読み解いていこうという試みです。

「スス・コゲ調査」は、土鍋の作り分けと使用痕の分析から、古代の鍋の組成や調理法(火処や料理)を復元し、その時間的変遷や地域的分布の様相を明らかにしていく地道な研究です。

参加してくれた学生はもう2度、3度と各地に出かけています。昼間はひたすら土器とにらめっこして図面を描きます。もう一人前の考古学者なみに使用痕を読み取れる学生もいます。でも何か忘れていませんか?

土地の自然と文化を肌で感じるためにわざわざ現地に来てるのです。

事前にどれだけ土地(上越市)の情報を調べてきたでしょうか。山形に帰ってからみてきた遺跡や町の様子をもう一度確認してみましたか。

ボクシーの車窓から、どんな景観を切り取ってきましたか。何を発見しましたか。春日山城の本丸からあなたは何を読み取ったのでしょうか。

そして、地域の気候や地形、植生、生業、産業、名産品、町並み、建築、歴史・・・なんでもいいからそれらの関係性について自分の頭で考えてみましたか。

高田の雁木通りを歩いて何に気付いたのでしょうか。なぜ、高田の街に雁木通りがよく残ったのか。近世城下町の町屋に由来する発生論的な見方と豪雪地帯という気候的な要因からの見方を紹介しました。ほかの面からも説明可能なのかもしれません。

直江津の地になぜ上杉の守護所がおかれたのか。春日山城のてっぺんから一望した日本海、頚城平野、北陸道と上信越道の分岐、北陸本線と信越本線の分岐、土地の生産力や交通の要衝にあることを納得しましたか。

いずれにしても、フィールドに出るということは、本物に出会い、驚き、問題や答えを発見することです。それは喜びとなり、また新たな出会いを渇望するようになります。そして、知りたいと願う気持ちが、調べるモチベーションを高めるのです。

これからは、「環境・生業・技術」のキーワードを唱えながら、どこに行ってきたかではなく、そこで何を発見したのかを問いましょう。それが歴史遺産学科で学ぶ上で不可欠な点です。これからの調査に期待しています。

そして、土地のものを食べるのにもっと貪欲になりましょう!夜の調査はとっても大事なんです。

続・卒研フィールドワーク

4年武士ことSKです。

卒業研究もいよいよ終盤戦に入ってきまして、私とM田のフィールドワークも忙しくなってしばらく経ちます。

私たちはあれからも、特に10月に入ってからは頻繁に、小国町五味沢地区にお邪魔しております。

さすがに日帰り強行は改善され、最近では五味沢地区のとある集落の、公民館を借りて寝泊まりしています。一泊二日とか、二泊三日とか。当然自炊です。調査から帰ってくれば米を炊いて食事を取り、機嫌の悪いテレビの雑音を聞きながらひたすら調査結果をまとめる…というのが恒例になってきました。二人とも力尽きたら、大量にいるカメムシの羽音に悩まされながら寝袋の中で眠りに付きます。

地域の人とは以前にも増して親しくさせていただいています。時には運転しない方がお酒を頂いてしまうことも。酒の弱いSKには身体的に辛いものがあります。

人から聞いた話が大事な資料となるこの研究、いや、研究抜きにしても、ここまで良くして頂いて本当にありがたい限りです。

卒論の提出受付開始までおよそ1カ月半となり、私たちも焦りを覚えつつ、今まで調査した情報を見返したり、先輩たちの残した業績を参考にしながら文章をまとめ始めるようになりました。

まとめるほどに足りない部分も露呈し、本を読んだり、次に聞き書きを取る項目を考えたりする毎日です。

特に現地調査は雪が降るまでが勝負… 雪が降ったら小国町まで行くのは困難になります。それまでに必要な情報を集め切り、無事にまとめきれるか!字義通り「勝負」ですね。

それではM田…卒論これからに向けて何か一言。

「卒論気合い入れて頑張ります!!」

そう…前々回、SKは野生のクマに出会いました。本当にどこにいるかわかりません。皆さまもどうかお気をつけて。

待望の・・・

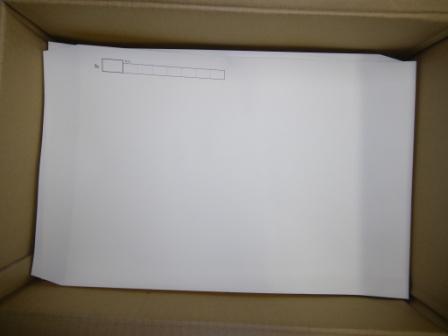

研究室に待望のブツが届きました。

その名も「中性紙封筒」!

市販の茶封筒は酸性紙のものがあり、それに入れておくと古文書が劣化してしまいます。その点、「中性紙封筒」は劣化を遅らせてくれるのです!!

古文書を整理・保存する際の基本アイテムですね。

値段はそれなりですが…

最近、史料保存活動に参加してくれる学生が増えています。この封筒でさらに史料保存活動ができる環境が整ってきました。

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月