演習風景_考古学

こんにちは、準備室です。

今年も残すところあと2週間程度になりましたね。

4年生は今が一番大変な時期。体調に気を付け、無事乗り切ってください。

さて今回は考古学応用演習2の様子をお届けします。以前の記事にも何度か書いたと思いますが、この演習では9月に発掘調査が行われた飛島蕨山遺跡の出土遺物を整理しています。

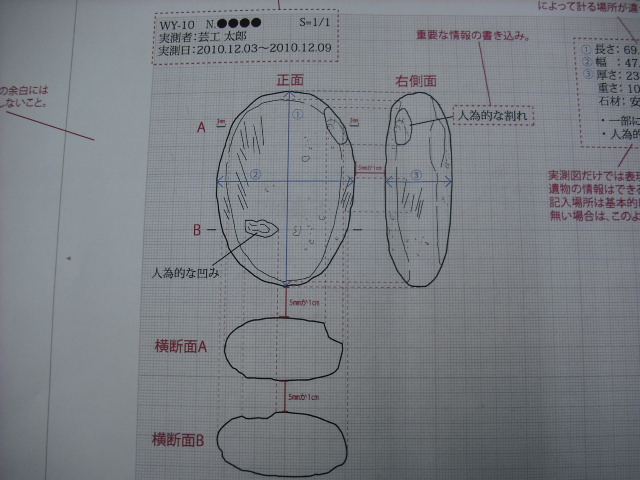

これまで洗浄・注記の作業が行われていましたが、この日は遺物の実測図を書く作業をやっていました。

実測図は遺物を観察し、その正面・側面・断面図などを書き下ろしたものです。他にも遺物の長さなどの計測値や実測図だけではわからない情報も書き込まれます。

完成したものは報告書などに掲載され、写真ではわからない凹凸や割れなどの情報を伝えるために使われるそうです。

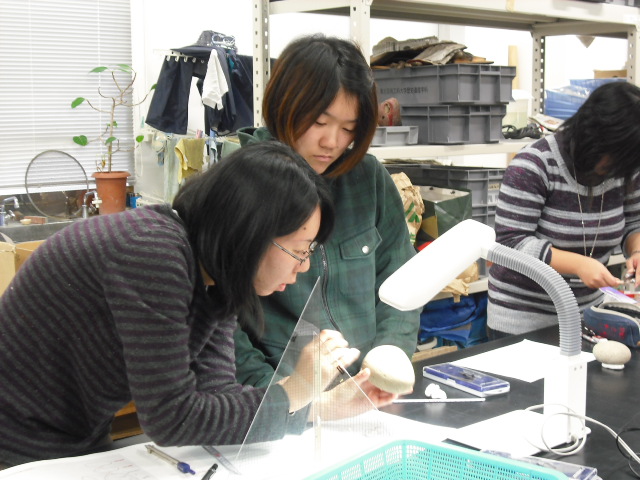

この日も考古学ゼミの上級生が後輩の指導をしていました。

来年の授業では拓本という作業をやるそうです。

歴史遺産学科のオープンキャンパスに参加したことのある方ならご存じかと思いますが、次回はその作業の様子をご紹介いたします。

撮影中

こんにちは、歴史遺産準備室です。

寒さが一層、厳しくなってきましたね。風邪などひかないよう気をつけましょう。

特に学科4年生は要注意です!!

さて、今回は1年生の演習風景をお届けします。

先週の金曜日、資料撮影演習(といっても授業ではないらしい)にお邪魔してきました。

写真を撮りつつ、準備風景を眺めていると何やら違和感が…

設置が完了したものを見ると納得。

違和感の正体は、下向きにつけられたカメラと、前方に傾いた状態で固定された三脚でした。

このような状態でいったい何を撮影するのでしょうか?

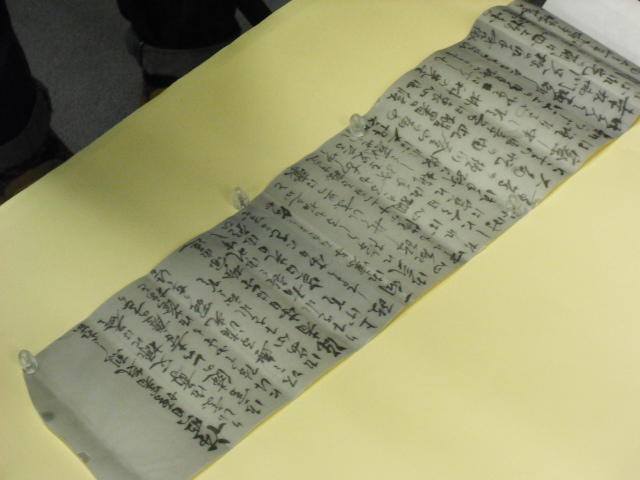

答えは歴史資料と呼ばれている古文書や書状。

三脚とカメラが上の写真のように設置されている訳は撮影台に乗せられた資料を真上から撮影するためでした。

この演習では歴史資料を撮影し、記録する作業について学んでいるそうです。

なぜ資料を撮影し記録するのか。それにはいくつか理由があります。

1.資料の写真を撮影し、整理することによって、どこにどのような内容の資料があるのかわかりやすくなり、利用しやすくなる。

2.元の資料が消失してしまっても、写真があればその内容がわかる。

3.資料を閲覧する際、撮影した写真を使用することによって、資料本体の劣化を遅らせることができる。

資料本体の代わりに使用される写真なので、ただ撮影すればいいというわけではありません。資料に書いてある文字が判読でき、また資料全体の形がわかるように撮影しなければならないそうです。

T先生の軽いレクチャーを受けた後、数人のグループを作り撮影の練習。

初めての撮影のため勝手がわからず、苦労しているようでしたが、楽しそうに撮影していました。

今回ご紹介した資料撮影演習は希望者のみで行っているそうです。

このように専門的な技術・知識を得るためには、自ら行動を起こさなければならない時もあります。自分が興味を持っている分野や事柄のシンポジウム、イベントなどには積極的に参加しましょう。

今日の演習室

高さ40センチの大型土器が続々と誕生しています。

いまだかつてない土器の大量生産。大型土器を短時間で作ることで土器作りの腕前が一気に上がったように思えます。

来週には手元を離れる土器たちよ。遠い世界で活躍してくれと願う。

Mt. Chitose ?

早いもので、もう師走。みなさまいかがお過ごしでしょうか。

こんにちは。阿古屋です。

今日は文献史演習の授業で千歳山に行きました。

千歳山とは、山形に住んでいる人はご存知の通り、山形県庁近くにある松に覆われた美しい山です。今は若干コンドルです。

1時学校出発の予定でしたが、私が学食で弁当をレンジであたためていたら、病気(仮)さんからお呼び出しの電話が来たため、急遽私と日本髪さんと由利十二頭さんは30分早く千歳山に向かいました。

みんなを待っている間、かもしか公園でブランコに乗ったり、すべり台で遊んだりしました。私が。

まずはじめに、千歳山万松寺に行きました。

万松寺については、万松寺の看板をご参照ください。

万松寺はたけのこ寺と呼ばれるほど竹がうっそうと茂っていました。万松寺の雰囲気は、歴史ある寺ということもあり、神聖な空気が漂っていました。怖かったですが・・・。私が。

万松寺には、たくさんの石碑があり、その石碑マニアにはたまらない場所万松寺ではないでしょうか。

先日、私が万松寺に行ったところ、二代目阿古耶の松を発見することが出来なかったのです。しかし、今回は、みんなの協力もあり、発見することが出来ました!!

阿古耶の松とは、あこや姫伝説に由来するものです。詳しくは、「千歳山 あこやの松」で検索!

なぜ、二代目かというと、焼けたとか、なんとか…。

戸塚山古墳出土鉄刀を調査する

芸工大、福島大混成チームで米沢市某所にある戸塚山古墳群出土の鉄製品を調査してきました。数十年ぶりに日の目をみた鉄刀。再発掘したように感慨深いものがありました。

レビューのお知らせ

こんにちは。準備室です。

今回のお知らせは在学生がメインになります。

いよいよ今日から2010年度大学院修士1年研究レビューが始まりました。

本学科を卒業した学生も発表するので、学部生の皆さんはぜひ先輩のレビューを聴きに行ってください。また、他分野・領域のレビューを聴くことによって、物事の捉え方や表現の仕方などを学ぶことができると思います。積極的に、レビューに参加しましょう。

□歴史文化領域のレビュー

時間:12月16日(木)17:30〜

場所:本館207講義室

□研究テーマ

・配石遺構の形態と性格の変遷

・縄文時代晩期〜弥生時代の東北地方における動物意匠遺物

・山形県における弥勒信仰の歴史と実態について

・雌シシ隠しとは何か シシの役割と好意の表現(仮)

雨のち曇り、そして晴れ。長い一日

まだ、電車の揺れが体に残ってふわふわしてる。

木曜日深夜、7時間列車に揺られて金沢に着き、仕事を終えて金曜日夕方に帰路についた。運休が続出する中、運転を再開した電車に乗ったはいいものの、おりからの強風で、電車は徐行、停止をくりかえす。最終の山形新幹線に乗れればいいや、と思っていたのがやがて、最終の東北新幹線に間に合えば仙台までは行けるし・・・。そのうち、これは今日中に帰れないないぞ、となり、ついには越後湯沢で最終の上越新幹線にやっと乗れるという事態。大宮駅前のサウナで夜を明かすことになった。天気が相手では仕方ない。秋田から金沢に帰る時、酒田で増水した最上川を越えられずに、秋田へ戻り、盛岡、大宮、越後湯沢を経由して一日がかりでかえったこともあった。

急ぐ旅でなければゆっくり帰るのだが、今日は朝9時から午後まで楽しみにしていた授業がある。車窓の日の出に眠い目をこすりながらまた東北新幹線に揺られた(山形新幹線は始発から止まっていたというからラッキーだった)。

授業のテーマは地域で働くということ、地域に貢献できる人材とは、NPO法人とは。2年生対象の授業である。

市民活動支援、地域貢献の現場で働く先輩二人を招き、学生の質問を交えながらそれらの意味を考えてみた。3年生になるといやおうなく就活の嵐に巻き込まれる。波に揺られていれば、運よく就職できるかもしれない。しかし、働くことの意味を考えないまま、現場に出てしまい、受け入れられない現実に直面して退職してしまう例も耳にする。それも前向きに考えれば決して不幸とは言えないかもしれない。でも大学時代は自己の働き方、生き方を考えるための知識と経験を身につける時である。学科での日々の学びの方法を思い起こし、社会で働くイメージ、自分なりの職業観を持つようにしてほしい。

NPO法人で働く先輩たちの働き方、意識、後輩たちへのエールにみんなは何を感じてくれたのだろうか。

午後から埋文センターの大場氏が1年生の有志のために石器教室を開いてくれた。授業が終わってからこちらに合流した。前向きに学ぼうとする姿はみていて美しい。講師はもっと嬉々としている。そんな関係がいい。

電車のトラブルはないほうがいい。でもこんなときこその体験は意外と楽しい。JRの風対策や乗り継ぎ列車の手配、急病人が出た時(トンネル内で非常ボタンが押されたが、もちろん止まらない。飛行機と同じように医師や看護士を探すアナウンス)の対応などがわかる。トラブルに巻き込まれた時の乗客の反応も人それぞれでおもしろい。普段あまりみない歓楽街のサウナにつどうおやじやおねえさんの生態を興味深く観察していた。

12/5の致道博物館見学について

鶴岡市の致道博物館の見学を12月5日に予定しています。

山形県、とくに庄内地方の歴史や民俗についての貴重な

資料を収集展示しているずばらしい博物館です。

事前に致道博物館のホームページの資料紹介の覧に目を

通し、当日の見学に臨んでください。

致道博物館

http://www7.ocn.ne.jp/~chido/

田口洋美・岸本誠司

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月