今週の佐藤ゼミは?

歴産ブログをご覧のみなさん、こんばんみ〜。

佐藤ゼミの青苧マイスターこと、Kでございやす。

7月に入ってから、山形の天気は不安定ですね。

6月はあんなにカラカラだったのに……

山形の梅雨はまだまだ明けそうにないですね……

みなさん、体調管理には十分気を付けましょう。

さて、今週の発表は私とゼミの絵師さんの二人で行いました。いや〜、出番が回ってくるのが早い早い……

準備するだけでもてんてこ舞いです(汗)

トップバッターは私です。ということで、私の今学期最後の発表は「山形における青苧生産」です。久々に見ましたね、青苧という単語(何を隠そう、私こそが青苧という単語をゼミ内に振り撒いた張本人ですが……)。

内容は、江戸時代に山形県内(米沢、村山)で生産されていた青苧が、各地域内で生産されるにあたりどのような制度の中で生産されていたか、青苧が各地域の総生産高の中でどれだけの値を占めていたか、といった感じです。

自分自身知らなかった青苧の実態(?)を知ることができて、とても有意義だったと思っています。

お次は絵師さんの発表ですが、今回は「祭事における物忌と刑罰について」というテーマでした。

絵師さん曰く、「物忌」という言葉には2つの意味があるらしく、1つめは魔物や不浄に触れないために「物忌」と書かれた札を用いる謹慎行為、2つめは大祭の前に不浄に触れないよう何もしないでいること、といった意味があるということです。

史料読みに苦戦して、あまり調べることができなかったということですが、内容はとても興味深いものでした。

みなさんお楽しみ、ゼミ旅行の話も順調に進んでおります。

どんな史跡や城に行きたいという話や、移動手段やら、飯はどこで食うか、しおり作りはどうするかなど、様々なことを話し合いました。

これはますます当日が楽しみになってきました。

よい旅になることを祈ってます。

ところで、右上にアップした「物忌札」に書かれている、「急急如律令」という単語、某映画でも同じ呪文が使われていたような………………………………まいっか!!

それではみなさん、また会う日まで!!アディオス!

ワークショップ2日目

今日はトド、イノシシ、ドングリ、サケ(時知らず)、ハマグリ、これらの組み合わせ、食塩水調理などを行った。

甑で「うるち米」を蒸す調理も。もち米とは違う食感。

天気にも恵まれ、予定通りの実験調理が終了した。

お昼は、野菜&シカ肉カレー。ズッキーニと茄子は芸工大産。野焼き場で火を焚くと必ずにおいをかぎつけて寄ってくださる日本画番場先生。昨日通りかかり、車の中にあった野菜を分けてくださった。ありがとうございます。キュウリは冷たく冷やしてそのまま頂きました。

シカとイノシシは熊本産。漁師さんが撃ったものです。カレーはたっぷり20人前ぐらい作ったので明日も食べます。

後日談、ICUの堀内先生から

学生たちのきびきび動く姿が印象的だったと、おほめの言葉。社交辞令ともおもったが、

言われてみれば・・・・・確かに成長したかな。

自分の役割を自覚し主体的に行動する。そんな動きに頼もしさを感じました。大事な社会人力です。

仮説構想力と言語的表現も意識してください。

フィールドで鍛えましょう。

土鍋調理研究ワークショップ

名古屋大学年代測定センターの宮田さん、国際基督教大学(ICU)の堀内先生と研究室の学生さんたち、芸工大歴史遺産学科の1〜4年生が一緒に土鍋調理実験ワークショップを行った。

土器の器壁にしみ込んだ食材(動物や植物)の脂質や塩素イオンを検出して、先史時代の食材や調理法を復元する。

今日はハマグリと鮭、トチ、お米。あすは獣系・・・・。

基礎研究のためのシンプルな食材での実験土器を作った。

屋外で調理する間、3年生はもち米を蒸して、おにぎりにし、ナンプラーと卵につけて焼いたタイ・ラオス風「焼きおにぎり」を作ってくれた。タイ・ウボンの市場で食べてやみ付きになった味。みなさんに大好評!

1年生は精米していない赤米を炊いてみた。白米とはまた違う食感で美味しかった。ひょっとしてもち米?

ICUの皆さんにはハイジをはじめ野焼き場の環境をたっぷり楽しんでもらった。先生が一番楽しんでいた。

明日も晴れますように。

崩壊のメカニズムが見えてきた。

震災で崩壊した石垣。

どう崩れたのか、なぜ崩れたのか。

その原因を探る調査が行われている。

このような問題意識を持って崩壊石垣の調査をしたのは日本で初めてのことだ。

内部に複雑な構造をもつ石垣は、一般の土木構造物のようには解析、安定計算ができない。最近、小さな石垣を振動台の上でゆらせてさまざまなデータをとる実験が行われ始めた。とはいえ、この規模の実験では実際の複雑な要素を持つ石垣の挙動を理解するにはまだ程遠い。

だから、実際に崩れた石垣の挙動と原因を調査することは実験の何倍も何十倍もの価値がある。白河市はそのことに真剣に取り組んでいる。

未曾有の大被害から、着実に将来を見すえた一歩が踏み出された。

三巡目に突入しました!!

こんばんは!というより、お久しぶりです。佐藤ゼミのライスです!!近頃、ムシムシとした暑さが続いていますね〜。雨とカエルの鳴き声が恋しいです。私は暑いのが苦手なので、正直参っています…(-_-;)

皆さんはどうでしょうか?

さて、本題に入りましょう!いつも通り、佐藤ゼミでは、二名の発表がありました。一人目は、ゼミ長の「ふじさん」で、二人目は、私事「ライス」です。実は、私たちから「三巡目」に突入したんです☆改めて振り返ると、長かったような…短かったような…不思議な感じです。

で!!いきなりなんですが、今回は「三巡目」に入ったということなので、私とふじさんの発表を少し覗いてみることにしましょう!!

まず始めに、ゼミ長である、ふじさんの発表を覗いてみることにします!今回のテーマは、「熊野堂神社と名取の今昔」でした。史料は全て『熊野堂郷土史−年表と資料−』から抜粋したとのことです。

そこで、ふじさんは、名取熊野神社と「名取老女」と呼ばれる女性の関係性や、伊達家と熊野神社の結びつきなど、先ほど紹介した史料を基に調べて、発表してくれました。

話を聞くと、どうやら、史料を読むのに苦戦したらしいです。というのも、史料の一部の字が間違っていたからで…。ですが、ふじさんは、その部分をちゃんと指摘し、解釈した上で説明してくれました!!すごいです。

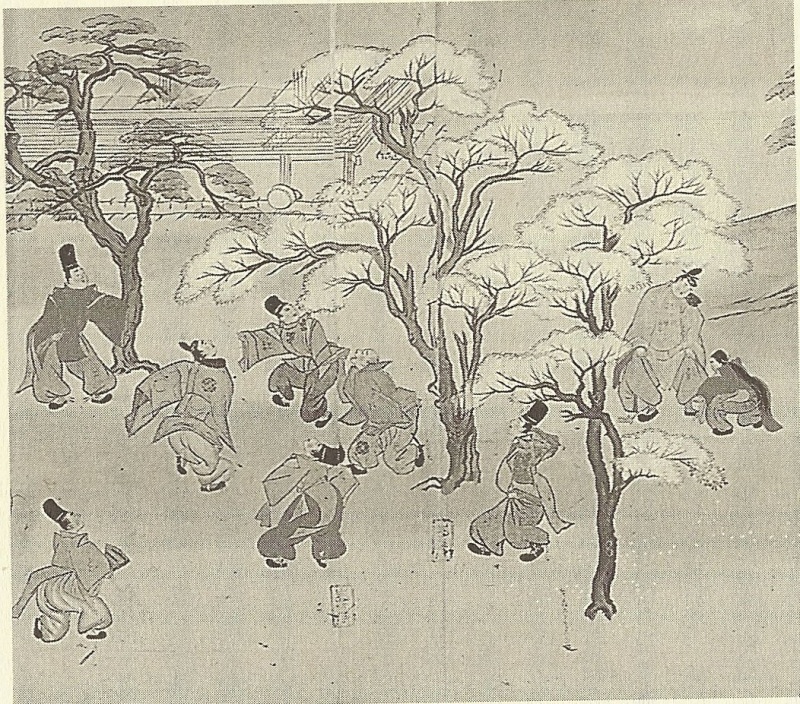

次は…私ですね(・・;)今回のテーマについては、最後ということもありまして「上杉家」から一度抜けてみました。それで、「平安時代の蹴鞠と木の種類」について調べました。ゼミの皆からは、いきなりの時代変更で驚かれましたね…(・・;)

史料は、主に『古事類苑』を使用したのですが、『古事類苑』事態が辞書なので、適切な史料ではなかったのですが、時間と史料の都合で使わせて頂きました。

内容的には、蹴鞠の歴史を解説した上で、木(懸・切立)の種類を史料を使って検討した、という感じです。また、話は変わりますが、今回の発表の中では、『年中行事絵巻』や『鳥獣人物戯画』の一部の絵を参考資料として使わせて頂きました!!ユニークな絵ばかりで、とても興味深かったです☆

さてさて、今回の発表で、私たち二人の「歴史遺産文献講読1」の主な発表は終わってしまいました…。ですが、これからが本番です!!今まで調べてきた内容の中から、論文のテーマを決めなくてはいけないのです。まだまだ、道は果てしない…。

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月