鉄道と山形と私たちのくらし

9月3日の13:00から大学内で東北文化研究センターと歴史遺産学科、霞城学園高等学校と協力し、

「鉄道と山形と私たちのくらし」という講座を開催しました。

一般の方6名、霞城学園の学生が9名に加えて歴史遺産学科から6名参加しました。

「鉄道の目的と役割」「地方鉄道の将来」という2つのテーマに関して講義をした後にそれぞれ意見交換を行いました。

講義の前には山形県立博物館の方から鉄道関係の貴重な資料を協力していただき本当にありがとうございました。

意見交換は社会人、芸工大生、高校生の間でさまざまな意見が交換できました。

「鉄道の目的と役割」では鉄道はただの移動手段にとどまらず、山形のPR の役割を備えているという意見や、鉄道のスピードアップに関しては移動速度を速めるために速度を上げるべきという意見や、景観を楽しむために今の速度のままで良いという意見が出たりしました。

「地方鉄道の将来」では鉄道の復旧・廃止の議論では鉄道は地方にとっては移動手段や都市との交流における最後の砦としての役割を持っているため、廃止してはいけないという意見が出ました。

今回の講座は、世代に関係なくいろいろな意見交換ができたと思います 。

参加した方々や資料を協力してくださった山形県立博物館の方々などありがとうございました。

ゼミ旅行5日目

今日でゼミ旅行も5日目、最終日です。

最初は4泊5日とか長いなあと思っていましたが、行ってみたらあっという間に過ぎました。

天気は曇りであまり良い天気ではありませんでした。

最終日はホテルを出て、どこにも寄らずに熊本空港にまっすぐ向かいました。

熊本空港に着いてからは、時間が余っていたのでそれぞれお土産を買ったりして過ごしました。

熊本空港から仙台空港に行くには伊丹空港を経由しなければいけないので伊丹空港に寄りました。

仙台空港行の便までは時間があったので伊丹空港でそれぞれ昼食をとりました。

仙台空港について解散。

それぞれバスや電車などで帰りました。

ゼミ旅行中は台風が近づいていたにもかかわらず九州についたのが台風が通過した直後だったようで天気がものすごく良くラッキーだったと思います。

旅行中にあったガイドさんやお店の人からも「運がいいね」と言われました。

長いようで短かったゼミ旅行ですが有意義に過ごすことができたと思います。

ゼミ旅行中お世話になったガイドさんや地元の方々、本当にありがとうございました。

文献史学ゼミ旅行4日目

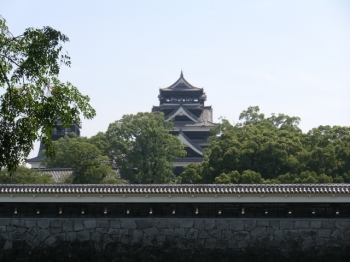

9月7日、文献史学の佐藤ゼミ・竹原ゼミによるゼミ旅行4日目は熊本県熊本市内の研修でした。前日の天気予報は雨でしたが問題なく晴れでした。

はじめの見学場所は熊本城でした。建ち並ぶ黒い天守閣、櫓、塀などの建造物に武者返しを備える広大な石垣、その曲線美、さすが日本三名城のひとつと呼ばれるだけあり圧巻でした。かっこいい!!

天気予報とは裏腹に本日も日差しが強い…。でもガイドさんによると熊本では涼しいほうらしかったです。

大天守閣や小天守閣、各城門などは復元した建造物であるが、宇土櫓は約400年前の築城当時から現存している貴重な国指定重要文化財でありながら中に入って見学することができ、当時のままの床板や柱を間近に感じることができて感動でした。

2時間以上にわたりほぼノンストップで案内してくださったガイドさん本当にありがとうございました。

次に訪れたのが旧細川刑部邸です。

熊本藩54万石細川家の一門として代々家老を務めた上級武家屋敷とのことで、玄関の造りや絵の施された板戸など拡張の高さをうかがえる邸宅でした。

庭園はモミジなどの紅葉樹木が多くあったので秋に来るとさらに綺麗だろうなと感じました。

城三昧

朝いちで福岡城上之橋御門の石垣修復現場をみせてもらった。堀縁につくられた枡形門の石垣。

水堀なのでさぞ地盤が悪いとおもいきや、岩盤の上に築かれていた。根石から2段が玄武岩や礫岩の自然石で、上部を花崗岩の割り石で積むという使い分けがなされていた。解体に伴い、背面栗石内部から大きな石を用いた石列が多数見つかって話題になった。石垣の背面構造にはまだまだ知らない技が隠されている。問題意識を持ってしっかり調査しないといけない。

午後から大分県の杵築城の藩主御殿の調査を見せてもらった。こちらも豊臣期の石垣、細川の城代、松井家時代の馬場の遺構(地下施設)が見つかったと話題になった遺跡だ。海浜に面した城で地盤が弱いため、建物の礎石の下には一石ずつ、長さ1m以上、太い松杭が5本ずつ打たれていた。クロマツではなく、アカマツを使っているところが面白い。

午後から大分県の杵築城の藩主御殿の調査を見せてもらった。こちらも豊臣期の石垣、細川の城代、松井家時代の馬場の遺構(地下施設)が見つかったと話題になった遺跡だ。海浜に面した城で地盤が弱いため、建物の礎石の下には一石ずつ、長さ1m以上、太い松杭が5本ずつ打たれていた。クロマツではなく、アカマツを使っているところが面白い。 北側には慶長期の石垣が良好に残っていた。杵

北側には慶長期の石垣が良好に残っていた。杵 築といえば、2年前のゼミ旅行で訪ねた城下町が印象深い。早朝の朝もやの中、勘定場の坂の上であった中学生の「おはようございます」の挨拶で、この街がいっぺんに好きになった。日本一着物が似合う町、サンドウィッチ型城下町?いろんな形容があり、観光地化しているが、それでも生活感ある街並みが好きだ。歴史館のホールにあるジオラマは一見の価値がある。往来を行き来する人、広場に集まる人がいる。金額を聞いて2度びっくり!いまではむりだろう。

築といえば、2年前のゼミ旅行で訪ねた城下町が印象深い。早朝の朝もやの中、勘定場の坂の上であった中学生の「おはようございます」の挨拶で、この街がいっぺんに好きになった。日本一着物が似合う町、サンドウィッチ型城下町?いろんな形容があり、観光地化しているが、それでも生活感ある街並みが好きだ。歴史館のホールにあるジオラマは一見の価値がある。往来を行き来する人、広場に集まる人がいる。金額を聞いて2度びっくり!いまではむりだろう。

暗くなってから中津城を見学した。こちらも2年前の最終日、福岡空港に向かう途中、城か唐揚げかで大いに迷ったあげく、断念した城だ。福岡城の黒田家が九州に来て最初に入った城。NHK大河ドラマが黒田官兵衛に決まって町は盛り上がっている。7世紀に作られた神護石を壊して石材を調達し、築いた城だ。石材が規格的で、後から附け足された細川時代の石垣より新しく見えてしまうのが不思議だ。

やっぱり、九州はいい。

文献史学ゼミ旅行3日目~~~

みなさん、こんにちは。

今日は文献史学(佐藤・竹原両ゼミ合同)のゼミ旅行3日目の様子をお伝えしたいと思います。

この日の予定は、長崎市から熊本市への移動を兼ねて島原市を訪れ、島原城とその城下町の見学を行いました。

島原へは、JR長崎駅から電車に乗り・・・

諫早駅で下車して島原鉄道の黄色い汽車に乗換え・・・

長崎市のホテルを出発したのは8時30分ごろでしたが、島原駅に到着した時にはすでにお昼近くになっていました。

昼食は、島原の郷土料理「具雑煮」をいただきました。この料理は、島原の乱の際に原城に立て籠もった一揆軍が食していた雑煮が起源と伝えられています。とても美味しかったです。

島原城は松倉豊後守重政によって元和4(1618)年から築城が開始され、4年~8年の歳月をかけて築かれました。5層の天守閣を持ち大小の櫓が各所に配置された構造となっています。明治維新後、堀と石垣を残して櫓等はすべて解体されてしまいました。現在建っている天守閣などは戦後になってから復元されたものです。天守内は史料館となっており、「宗門人別帳」や「踏み絵」といったキリシタン関係の史料が数多く展示されています。

武家屋敷通り…

城下町には武家屋敷の外に、近代のレトロな建築も残されています。

赤いレンガで造られた壁のようなものは「うだつ」とよばれ、火事の際に延焼を防ぐ役割があるという事でした。このうだつは登録有形文化財に指定されています。

島原は湧水が豊富な土地であるためか、町ではよく「水神さま」を見かけます。

島原の町は小さな町ではありましたが、雰囲気としては、島原と同じく城下町である宮城県の白石や、山形県の上山に似ていると思いました。

島原の見学を終えた一行は、明日の行動予定地の熊本へと向かいました。

次回は熊本見学の様子をお伝えします。

日田の皿山-小鹿田

小鹿田(おんた)焼は国の重要無形文化財。機械化せず、朝鮮系の蹴轆轤の技術を一子相伝で伝えてきた。

小鹿田(おんた)焼は国の重要無形文化財。機械化せず、朝鮮系の蹴轆轤の技術を一子相伝で伝えてきた。

昔は授業でよく紹介していたが、実は来たことが無かった。念願かなって今日訪ねることができた

皿山は上流の池ノ鶴とあわせ重要文化的景観にも選定されている。水路を各家庭に引き込み、水車で土を粉砕する音が、谷間の集落にこだまする。ロクロは一家に2台(親子)、水車は3基。あるお宅をみると水車が1基しかない。不思議に思って聞くと、跡継ぎの息子さんを亡くされたとのこと。お皿を買いながら少しばかり小鹿田焼の話をうかがった。

今日は地区運動会の日。夕方から皿山あげての宴会が陶芸館の2階で行われていた。あのビデオで見た光景がいまも続いているようで、うれしくなった。

皿山へのぼる途中の集落ではこれから稲刈り。秋晴れの空に黄色く垂れた稲穂とヒガンバナが映えていた。ふとみると、山里の神社に石鳥居が3基。思わず車を止めた。

鳥居を見てびっくり!扁額と額束が一石でできている。笠木・島木は2つの部材からなり額束の部分で連結している。いくつかみた神社の石鳥居はみなこのタイプだった。所変われば品変わる・・・・・

山を降りてから、日田にもどり、咸宜園と豆田町の重要伝統的建造物群保存地区の町を歩いた。秋ということでクリとブドウの大福を買ってみた。

前庭部の埋戻しはじまる。

修羅と石風呂

文献史学ゼミ旅行二日目ー!!

更新忘れてました、すみませんm(__)m

二日目最初は「軍艦島」

フェリーに乗って、大海原へ向かいます!!!

大海原ってほどでもなかったのかもしれないけど…

フェリーって、走ってるときはいいんですが、停泊してる時の揺れがちょっと気持ち悪い

若干酔いました

長崎港を出たら、三菱の造船所を発見!!

うおおおおかっこいい!!

イージス艦もかっこいい!!かっこいいぞ!!

そんなこんなで船旅を楽しみながら、まず向かったのは「高島」

軍艦島と同じように、炭鉱の島ですね

高島には資料館があって、そこを見学しました

炭鉱の男たちが使った道具たちですね

作業員たちは、このような装備で炭鉱で働いていたんですね…

炭鉱は、海の下に延びているのだとか

島から地下に降り、そこから横穴へと入っていたそうです

これは、軍艦島も同じです

高島を出港し、次に向かったのは「軍艦島」

全体的に灰色っぽいですね

これは、軍艦と間違われてもおかしくない

この島は、廃墟をそのまま風化させているので、所々が崩れてしまってます

これは、軍艦島の校舎です

中はどうなっているのだろう…

この島の炭鉱が稼働している時代、人口密度は東京を超えていたとか。

こんなに狭い島なのに、東京以上の「人口密度」!!

…人口は越えてませんよ。越えていたら、ちょっと怖いです

真っ黒になった階段

炭鉱労働者が上り下りした階段ですからね

しかし、こんなに年数がたっても真っ黒だとは

あと、この階段、いつ落ちてもおかしくないようなのに、何故か落ちないんだそうです

なんでも、「炭鉱労働者達の執念」が詰まっているのだとか

坑道まで行くには、かなり深くまで降りるわけですが

今みたいなエレベーターではなく、籠みたいなのに乗って一気に降りたのだとか

気絶しますよね…

降りたら降りたで、坑道内は気温40度、湿度90%…

灼熱です…

実際、坑道に降りてから戻ってこなかった人も少なくなかったのだとか…

今回は、波も高くなく、天気も良かったために上陸できました

なんでも、上陸できない日のほうが多いらしいですよ

上陸した際に係員さんが「おめでとうございます」っていってたのは、こういうことだったのか…

と、あとで気が付く

次は出島!

出島と言えば、海に出っ張ってるイメージなんですが…

思いっきり陸続きになっていました

埋め立てとかがあったらしいです

出島が出ていないとは…なんてことだ…

分かってはいたんですけどね。

出島内で食事を済ませた後は、出島を見て歩きました

二階がカピタン部屋

圧倒的違和感…

そしてラストは孔子廟

中国には詳しくないけれど、なんかいかにも皇帝が住んでそうな入口だと思います…

住んではいないんですけどね

孔子の残した言葉「温故知新」とかの文章もあったりして、思っていたより楽しめました

ただ、孔子廟で一番インパクトがあったのは、お土産屋で売ってた偽キャラクターのキーホルダ―…

あれってアウトでは…??(笑)

本物のナツカワ

高畠石の石切りが最初に始まった聖地だ。ここの石は硬質で風化しにくい。質がよいのである。

いよいよ、このまちを歩く時が来た。

K氏宅にある古文書には、天保年間にはすでに12か所の石切り場の存在が記録されていた。

今日の発見はいろいろあったが、巨大な「なつかわ」が目白押しだったこと。

写真は最大のもので全長5mある。側面には柾石と呼ばれる石目が浮き出している。

宝船に見立て、舳先側が蔵に向くように置くのが本式だという。確かにそのように置かれている家が多い。石の産地に根付いた庭園文化。いまでも浮嶋や松をたて金魚を泳がせる家もある。

冬場は水を抜き、保温措置をして凍み割れを防ぐ。

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月