石鳥居をあるく 第2弾

今日は石鳥居の2回目-高畠町南部の和田地区を歩いた。山間部、山麓部にたくさんの石鳥居が眠っていた。4班に分かれ、今日だけで40か所あまりの石鳥居をまわった。皇太神宮などを除くと、明神系鳥居が圧倒的に多い。

山の神、雷神(水神)、稲荷、火伏せの神、毘沙門天、千手観音など、さまざまな神仏を祀る。

村の鎮守だけでなく、個人宅や一族で祀る小規模なものも少なくない。住民たちが、人知のしれない自然を恐れ、感謝しながらその懐で真摯に生きてきたあかしである。

高畠の石鳥居は江戸中期~幕末に盛んに建てられ、その後、何度も修理しながら現在にいたっている。

ここは豪雪地帯である。また、凝灰岩にとってもっとも怖い凍結融解が頻繁に起こる地域である。そのせいで鳥居は倒れたり、部材が折れたりしやすい。折れたものはたいがい神社の片隅にひっそりと眠っている。

実際にまわってみて、倒壊したものや傷ついたものの多さが印象に残った。去年、雪で落ちた笠木・島木を上げたばかりなのにまた落ちた鳥居もあった。新潟地震で倒れ、木製に変えたものもあった。個人で祀っているため経費のせいで倒れたままにしてある鳥居もあった。大きなカシワの木の根元に石碑だけおいて祀っている神もある。一方で山の神講や古峰ケ原講が生きている地区もある。

一部で、石鳥居の所在が「におい」でわかるようになってきたとの声。それは地形や植生、集落構成を読むことだ。ちょっとは住民の目線に立てるようになったのかもしれない。

石鳥居を記録することは、高畠石の歴史をたどる作業であると同時に、この地に暮らしてきた人々の信仰のありようとその変化から、地域社会の現状と将来を考えることでもある。

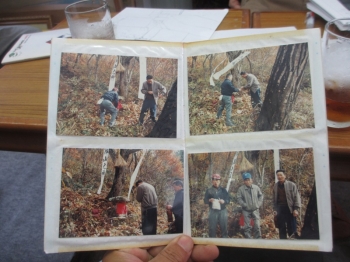

高畠石-石切、石工の声を聞く

12、13日の二日間、4人の方々から集中的に石切りの話をうかがった。

12、13日の二日間、4人の方々から集中的に石切りの話をうかがった。

これまでは「まちあるき」のなかのヒアリングであったが、今回はお宅に上がらせていただき、それぞれのライフヒストリーに耳を傾けた。学生たちには、分かりづらい話は図解、実演し、時には山に出向いて往時の話をしてくれた。若かりし頃の写真もみながら。

石切りの皆さんは大正13年、昭和9年、10年生まれともう80歳、90歳のご高齢だ。それぞれ人生を振り返りながら、遷ろう社会のなかで石切りの仕事とどう向き合ってきたか。

貧しさや米を食べるために、暑い夏も、雪の冬も石を切った。ひたむきで一途な生き方は美化されがちだが、人生の節目節目で迷いや逃避もあった。そこで何を考えどう行動してきたか。

語り終えたとき、学生たちに向けられた眼差しと笑顔が忘れられない。

若者に託そうとした職人たちの思いを感じただろうか。

ユニックやレッカーを使わない時代、6人と棒一本(一本坊主という)で笠木をつりあげ石鳥居を施工した話。実に興味深かった。

新発見!

発掘調査はだいたい終盤に大きなドラマが待っている。もちろん、そんなことはないに越したことはない。

発掘調査はだいたい終盤に大きなドラマが待っている。もちろん、そんなことはないに越したことはない。

前庭部からピット列が検出された。柱列の可能性が高い。1つは最初からみえていたが、精査したら3個になった。古墳の入り口に敷き石を囲むように木造のなんらかの施設が廻っていたようだ。

この古墳は円墳ということになっている。昨日の調査委員会でも指摘されたが、実は墳裾の石積みは多角形になっている。墳丘は東西が長く、南北は短い。遺跡は想像力(可能性)をもって調査に望まないと見落としてしまう遺構が多い(ほんとは見つけられる遺構の方が少ないのだろう)。

終末期古墳にはこのような形態は少なくないようだ。「円墳」という思い込み…は恐ろしい。

ラジヘリによる空中写真撮影

発掘現場では遺跡の写真測量図化や俯瞰写真撮影のため、ラジコンヘリや実機(ヘリ・セスナ)を使う。

発掘現場では遺跡の写真測量図化や俯瞰写真撮影のため、ラジコンヘリや実機(ヘリ・セスナ)を使う。

今日、戸塚山でも175号墳でラジヘリによる写真撮影を行った。

実は発掘はまだ終わっていないのである。昨日、今日と現場に通っている。

昔は、現場にヘリを下ろすのが比較的簡単だったため、発掘のたびにヘリにのせてもらって空中散歩を楽しんだ。法改正か何かで厳しくなってからはヘリポートまで行って乗るようになった。

ヘリに大型カメラを積んで測量するのが一般化するまではセスナで空中写真を撮っていた。地上200mぐらいまで急降下し(失速ブザーが鳴る(>_<))、機体を真横にして、小さな窓から真下の遺跡の写真を撮った。キーを回し、エンジンを止めて急降下するパイロットもいて(一般的とは思いたくない)スリル満点だった。

図化測量は実機から、地上で操作するバルーンやリフトなど現場の環境に応じた多様な撮影機材が開発された。そして俯瞰写真が合わせてとれ、小回りが利くラジヘリが普及した。近年は地上の3Dレーザー計測が普及し、航空レーザーも遺跡測量に導入され始めている。測量成果をどう表現するか、機能性とコストのバランスによって今後も計測機器・搭載機械は変化していくだろう。

測量は機器の操作や表現力だけでない。一番大切なことは遺構と対話する力(問いかけ、読み取る力)であることを忘れないでほしい。

文献史学ゼミ ゼミ旅行一日目

9月4日、文献史学分野の佐藤・竹原両ゼミで長崎・熊本への4泊5日の研修旅行に行きました。

今日は最初の一日目。

台風17号が鹿児島へ上陸したとの情報もあり長崎への天候を心配する声もありましたが、いざ着いてみる晴れていたので旅行日和だったと思います。

まず、訪れたのはグラバー園です。 ガイドさんからの話は事前に調べた情報だけでは分からない詳しい情報を知ることが出来ました。

次に大浦天主堂に向かいました。

現在、この場所を含め「長崎の教会群とキリスト教関連施設」として世界遺産登録を目指していることで話題になっています。

そのような場所に今、この時期に訪れたことは貴重な経験でした。 ステンドグラスや絵画、聖母マリア像など彫刻の完成度ともに神聖さを感じました。

夕食はトルコライス!! 訪れたお店は著名人も訪れる有名店!! たくさんサインありました。 一度食べたら完食するまで手が止まりませんでした。

最後に一日目の締めくくりとして稲佐山展望台に訪れました。 モナコ、香港と並び、「新世界三大夜景」の一つとして挙げられるとの事です。 感想としましては、「1000万ドルの夜景」と称される理由を体感出来ると思います。 長崎の坂の土地を活かした夜景は実際目で見る事によってその価値が分かると思います。

明日はどのような新しい発見があるのか楽しみです。

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月