2年生の日向・北町-フィールドワーク演習2(考古学)

1年生の楢下-フィールドワーク演習1

ふるさとが好き、だからふるさとを歩こう

歴史遺産学科では1年次から地域のリアルな姿に学ぶことを目的にフィールドワークに出かけています。

5月の村上市、7月の米沢市に続いて、この8月16~18日に上山市楢下地区でフィールドワークを行いました。

楢下は江戸時代の宿場町で、その街道や地割りがよく残ることから国の史跡に指定されています。また茅葺きの古民家やアーチ型石橋など、県指定、市指定有形文化財(建造物)、古文書も残っています。このような歴史遺産の保存活用、歴史的まちづくりを学ぶためにこの地でフィールドワークを行いました。。

お昼ご飯は毎食、地元ばあちゃんずくらぶによる手料理。学生盛りでおなかいっぱいです。デザートのプリンスメロン、スイカ、モモ。すべて地元産です。

16日 滝沢屋の展示の見学、楢下宿の保存と活用(上山市教委斎藤氏の発表、行政の取り組み)、羽州街道「楢下宿」研究会のみなさんと座談会(住民からみる史跡の保存と活用、取り組みの歴史と現在)

17日・18日は3班に分かれ、それぞれのテーマで調査した。

景観班

50年前に町並みを撮影した約40枚の写真をもとにそれぞれが同じアングルから写真を撮り、景観のモンタージュを行った。この50年何が変わり、何が変わっていないのか。山の植生、道路・水路、電柱、家屋、塀、庭木など。景観の見方を学びました。

古文書班

村に伝わる「宗旨人別帳」を翻刻し、幕末・明治初の村の人口や世帯をを復元しました。

民俗班

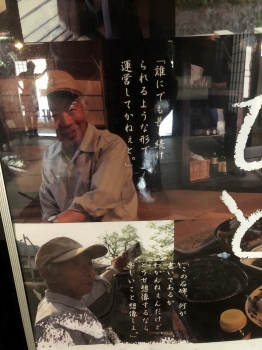

村の古老たちから戦前戦後の暮らし、生業、祭礼などを聞き書きしました。

住民の皆様、市教委には大変お世話になりました。ありがとうございました。

住民の皆様、市教委には大変お世話になりました。ありがとうございました。

楢下の夏祭り

8月11日 今年も楢下の夏祭り(観音様の祭礼)に行ってきた。

楢下は江戸時代には宿場町だったところ。日本海側の大名らが参勤交代で行き来した。明治以降はありふれた農村集落として現在に至る。

明治150年、すでに宿駅機能が廃れて久しいが、この村がたどってきた独自の歴史が様々な遺産として継承されている。

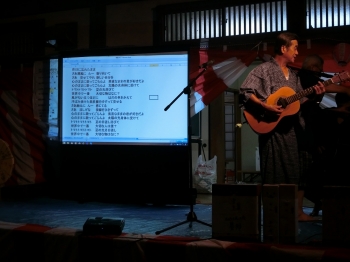

斎藤幸彦さん(今年の地区会長)の弾き語り「おじいちゃんの村」「トマト」

秋田おばこにのせて女性たちが演じる「とっくり踊り」

若い男たちが倒れるまで踊る「丘を越えて」

「おじいちゃんの村」作詞・作曲/斎藤幸彦

1 僕のおじいちゃんの住んでる村は 緑のとってもきれいな村です

都会で生まれた僕にとっては 空の眩しすぎる村です

秋になれば色あざやかに 野山を彩るもみじ

小さな川は滝に流れて まるで絵葉書のような村です

2 僕のおじいちゃんの住んでる家は 茅葺き屋根の大きな家です

煤けた天井いろりの煙 昼寝のじゃまする柱時計

冬になれば軒の下まで 雪に埋もれるけれども

春には馴染みのツバメの夫婦が やって来る暖かな家です

3 僕のおじいさんのいけない癖は 話に夢中になると火鉢のふちを

トントン叩いて浪花節です 折れたキセルが年の半分

百三十段の石段 村の神様があります

息も切らさず毎朝登る とっても元気なおじいちゃんです

今年数え七十二才 とっても丈夫なおじいちゃんです

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

![39390588_2010699585690228_8035267178066345984_n[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2018/08/39390588_2010699585690228_8035267178066345984_n1-350x262.jpg)

![39394569_2010699032356950_7320236628876722176_n[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2018/08/39394569_2010699032356950_7320236628876722176_n1-350x262.jpg)

![39398684_2010699465690240_8496642198614310912_n[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2018/08/39398684_2010699465690240_8496642198614310912_n1-350x262.jpg)

![39404641_2010699005690286_8251690356773486592_n[2]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2018/08/39404641_2010699005690286_8251690356773486592_n2-350x262.jpg)

![39406209_2010699512356902_723306392823267328_n[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2018/08/39406209_2010699512356902_723306392823267328_n1-350x262.jpg)

![39467655_2010699045690282_4225729055934119936_n[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2018/08/39467655_2010699045690282_4225729055934119936_n1-350x262.jpg)