ウサギ狩り 番外編

こんにちは、田口ゼミのたかはしです。

米内がすでに紹介してくれたので番外編を書きます。

早いものでウサギ狩りの参加も3回目となりました。

毎年、温かく迎えてくださる猟師さんや五味沢の方々に感謝です。

さて、今年はフィールド演習の履修者として参加しました。なので今回は1年生以来のカンジキ作りに挑戦!

講師は例年通り五味沢の関英俊さん。カンジキは固い雪を歩くときに用いるツメカンジキを制作しました。1年次に作ったのは深い雪を歩くのに用いる丸カンジキでしたね。

フィールドワーク特別演習

こんにちは

田口ゼミ3年のYこと、よないです。

誰かが更新してくれるだろうと寝てましたが・・・

誰も更新してねぇ!

そんなわけで更新します(笑)

田口ゼミのフィールドワーク特別演習は、

例年同様、小国にウサギを狩りにいってきました!

先生・学生・OBOG・ゲストなど総勢26名、

一つ屋根の下ではなく二つ屋根の下にぎやかに共同生活を送りました。

OBのH先輩はジャフメイトのお世話になり

すぐに帰ってしまいましたが・・・

雪道は安全運転を心がけましょう!

今回のフィールドワーク特別演習の日程は

9日 出発

10日 履修生(3年生)関さんの家でかんじき作り

その他の学生は田口先生とお散歩

11日 ウサギ狩り1日目

12日 ウサギ狩り2日目

13日 帰宅

という感じ。

今回は天候に恵まれず、山に登った二日間はとても寒く、雪も深く、さらにお昼時は吹雪く始末・・・

これ以上は続けてもダメだろうということで下山。

反省会の時、猟師さんが

「(あの天候では)普通登らないよ・・」

と言っていたのが印象に残りました。

本当に寒かった・・・!

また、上手く追い込む事が出来ずウサギを捕ることができませんでした。

遠くにいるはずの隣のグループがすぐそこに見える始末(笑)

お前らもっと左行け!とか言いながら(言われながら)

登ってました・・・

猟師さんが下山の最中に2羽仕留めたんですけどね!

初参加の1年生や3年生は残念でしたね・・・

来年また参加しましょう♪

それにしても最終日の天気のよさには驚きだった・・・

田口ゼミ3年は追記よろしくおねがいします!

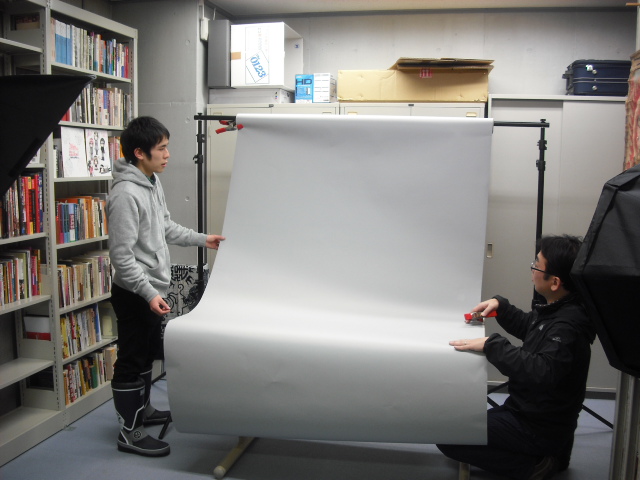

撮影練習

秋山郷 番外編

こんにちは、田口ゼミのたかはしです。

今回は秋山郷番外編として小赤沢の景観維持、特産品開発に取り組む小赤沢活性化クラブの会議兼忘年会に呼んでいただいたときのお話です。

忘年会が行われたのは私たちがお世話になっている苗場荘。

夕方から十数名のメンバーが集まって2011年の活動報告会が行われました。メンバーは小赤沢に住む40代から80代の方々。光栄荘の洋一さんの挨拶で会議は始りました。

収穫量や鳥獣被害、作物の加工など2011年のさまざまな活動が話合われます。途中、東北文化研究センターが行うオープンリサーチセンター事業と小赤沢をテーマに作成予定のブックレットについても取り上げてもらいました。

さてさて、会議が一段落すると始まるのは忘年会。

集落の人と学生で苗場荘のお母さんである、とも子さんの料理を囲みます。

皆さんが注目していたのは歴史遺産3年の大泉君が演じる山形県寒河江の田植え踊りです。(正式名称が言えず、この場を借りてお詫びm(_ _)m)

やはりお酒に踊りは付きものですね。

持参した扇子を持って優雅に踊ります。アンコールも併せて4つの演目を演じてもらいました。突発的なお願いだったにも関わらず、ありがとうございました(^^!

こういう機会を通して地域の人と仲良くなれるのは貴重な体験です。

そういえば、最近日本海側で大雪の日が続きますね。あるニュースで小赤沢が出てきてびっくりしました。例年にない大雪ですが、みなさんお元気なようです。

冬の田植え

寒さが一段と厳しくなるも、ふと日が長くなったかなと感じる今日この頃、みなさんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは謝ゼミのBawdiesです。

今回は先日の14日に大江町で行われた雪中田植えという年中行事のレポを行いたいと思います。

雪中田植えは小正月の予祝行事として行われる田植えです。その名の通り、雪の中で田植えを行います。と、その前に今回はせっかくなので15日まで行われたアオソについて取り上げた企画展の様子もレポしていきます。

今回の企画展は歴産でもお世話になっている「あおそ復活夢見隊」の方々が主体となり田口ゼミのゼミ長さんも運営に参加して行われものです。

展示だけではなく、アオソを実際にコースターなどに加工する体験コーナーもあり、この日は大勢のお客さんでにぎわっていました。

正午には猛吹雪の中、年中行事である雪中田植えが行われました。見る方もする方も寒かったと思います。笑

この後は地元の民話についての民話の会があったりを田楽豆腐をいただいたり、楽しいひと時を過ごしました。

今回は大江町での展示で、足を運べなかった人もいるかと思います。でもご安心!来月の2月6日から図書館二階のガレリアノルドでも展示するとの情報を田口ゼミのゼミ長さんから聞きました。これはみんなで行くしかないですね!

今月や来月は何かと忙しい日々が続くと思われます。そんな中ですので、皆さま体調管理にだけは気を付けてください。

謝ゼミが誇る寒がりの申し子(ヒー〇テック買いました。笑)がお届けしました。長文失礼しました。

秋山郷 その3

こんにちは。歴産3年のさちこです。

今回は、秋山郷の郷土食「あんぼ」の紹介をしたいと思います。

「あんぼ」とは、米粉で作った生地にあんこや野沢菜漬けを包んで焼いた「お焼き」のことです。昔は、どこの家庭でも朝食として日常的に食べていましたが、現在はお正月前や気が向いたとき(!?)に作る程度だそうです。

栃の実を練りこんだ「栃あんぼ」、カボチャを生地に使った「カボチャあんぼ」などバリエーションも豊富です。また、米が現在のように手に入らなかった時代は、稗や粟を生地に練りこんでいました。家庭に囲炉裏があった昭和40年代ころまでは、囲炉裏の灰の中に入れて火を通していたのですが、現在はお鍋で茹でたり、茹でたものをストーブなどの火で焼いて食べるのが一般的だそうです。

今回おじゃまさせていただいたお宅で、実際にあんぼを作るところを見せてもらいました!

作っていただいたのは、米粉をお湯で練った生地に、野沢菜漬けを包んで茹でたものでした。米粉でできているためか、野球ボールほどの大きさでも結構腹持ちがいいです。米粉と野沢菜漬けのしょっぱさがよく合います。出来立てのあんぼ、おいしかったです。ごちそうさまでした!

秋山郷 その2

明けましておめでとうございます、民俗の方のたかはしです。

まったりブログなんて書いてる場合じゃないんですが、気分転換に…。

さて、今回の宿は、鈴木牧之も宿泊したという民宿苗場荘。何回か秋山郷に来ていても私は苗場荘は初めてでした。

私の担当は、木工関係。秋山木工についてお話を中心に聞いて回りました。

秋山郷で現役最後の一人となったこね鉢職人さんにお会いしたり、当時、集落で一番に製材所を立ち上げたおじいさんなどなど。先生や集落のおばさんたちの紹介で、新たにたくさんの方にお会いし、お話を聞くことができました。

卒論でも、植物利用についてやっているので、こういうお話を聞くのは本当に面白いし、興味が尽きません。ブックレットでは、集落の変化を迎えた時期に、生活の中の一部である木工がどうなっていったか等々、紹介出来ればと思います。

さて、どんなブックレットになるかは、お楽しみですね。

秋山郷へ行ってきました

こんにちは、歴産3年のさちこです。

今年も残るところあと少しですね。慌ただしい年の瀬、いかがお過ごしでしょうか…?

さてさて、今回は12月15〜20日にかけて行われた秋山郷調査の様子を紹介したいと思います。調査の経緯や出発時の様子については、以前のブログを見ていただければ…。

15日の午後4時過ぎ、先生+学生3人+たくさんの荷物を乗せて、いざ出発。車内でラジオドラマを聞きながら、秋山郷を目指します。途中、吹雪や交通渋滞に巻き込まれ、現地に到着したのがなんと夜中の11時半!先生、運転お疲れさまでした。そして、寝ないで私たちの到着を待っていてくれた民宿のお母さん、本当にありがとうございました。

翌16日の朝、目が覚めると外は雪景色に!私たちが到着した晩から朝にかけてコンコンと雪が降ったようです。集落内の坂道には、路面凍結防止のために水が流されています。長靴じゃないと歩けません!

この日は、以前お世話になった民宿へごあいさつに行ったり、その民宿のお母さんから話を聞かせてもらったり…。秋山郷小赤沢集落を訪れるようになって3年目。「前も来たことある子だよねぇ〜。」と、声をかけてもらえるのは嬉しいものです。そんな集落の方々に喜んでいただけるよう、ブックレット作りがんばりましょう。…ね。

…ということで、17日以降の様子についても追々紹介していきたいと思います。

この木なんの木?

こんにちは、準備室です。

今回は2年生の授業である民俗・人類学応用演習2をご紹介したいと思います。

まだ雪が積もっていない12月某日。

教室ではなく野外で授業を行うと聞き、こっそり授業に参加してきました。

まず始めに大学図書館前の駐車場に植えられている木について説明していました。

あの木の正体はケヤキだそうです。

建材としてはもちろん、杵や臼などにも利用されていました。

次はこちらの木。

この木の名前はいったいなんでしょうか?

葉が落ちてしまっているため、見ただけではなかなか判別できません。

こんな時、役に立つのが樹皮。樹種によって樹皮は異なるためそこで判別することが可能です。

ちなみにこの木の名前は、次の授業まで各自、調べてくることになりました。

このほかにも、フィールドワークに行った際の写真の撮り方や風景の見方などについて先生から説明がありました。

2年生の皆さん、寒いなかお疲れ様でした。

先生に出された宿題、頑張って調べてきてくださいね。

潜入!謝ゼミの実態!

山形も雪がもさもさと積もり始めた今日この頃、みなさんはいかがお過ごしでしょうか? こんにちは!寒がりといえばこの私、謝ゼミのBawdiesです。

今回は潜入!謝ゼミの実態!ということで、ゼミとは一体どのような内容なのかをリポートしていきたいと思います。

ゼミといわれると、卒論が真っ先に浮かぶと思いますが、私たち謝ゼミでは文献購読を行い、その内容を各自がプレゼンします。その後でゼミ内で議論し、購読した内容や視野を広めていくといった形で進められています。

休憩中にはお茶を飲んだり、お菓子を食べたり話をしたりと笑顔がいっぱいです。この日は最中を食べながらの休憩でした。

この日の後半は卒業論文の進め方や議論の時間でした。各自が設定している研究テーマについてゼミ内で意見を出し、アプローチの仕方や内容を検討していきました。

簡単ではありますが、以上が謝ゼミのとある一日です。今回のブログをアップしたきっかけとしては、Bawdiesは二年生までゼミとは何をする場なのか良く分かりませんでした。なので、後輩の皆さんや多くの人たちに謝ゼミを知ってもらいたいと思い、キーボードに向かいました。なので少しでも参考にしてもらえたらなと思います。

これからも謝ゼミでの活動は随時、アップしていきますので、今後ともよろしくお願いします。

雪も積もり冬もいよいよ本番を迎えます。皆さまも体調管理だけにはお気をつけください。以上、謝ゼミの寒がり男子Bawdiesがお届けしました。長文ありがとうございました。

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月