汗だら、山寺

みなさんこんにちは。謝ゼミ三年のbawdiesです。八月二十七日に謝ゼミで山寺へ行ってきました。

今回の学外活動はゼミ生がそれぞれ目的地を設定し、企画してきたもを皆で話し合い決めました。メンバーは謝先生、bawdies、SDK、KZ、TD(今度三人のHNを決めます)。

雨男のbawdiesがいたのに土曜日は快晴で、みんなで汗だくになりながら奥の院目指し登って行きました。山寺では多くの寺院があり、土曜日ということも影響してか大勢の観光客でにぎわっていました。各寺院を巡った後にはお昼にし、皆でソバの美味しさと山寺談議に花を咲かせました。

今回は山寺ということでSDKの計画でしたが、後期には他のメンバーの企画で学外へ出てみたいです。ちょこちょこではありますが、謝ゼミでも活動報告を中心にアップしていきますので、こうご期待!

八郎潟と男鹿半島!!

どうもかくたです。

7月22日〜24日に、秋田県の八郎潟と男鹿半島に行ってきました!

今回はオープンリサーチ事業で秋田県の伝統的和船の調査に行きました。

今回見ることができたのは

・八郎潟の潟舟(ガタブネ)、丸木舟

・男鹿半島の丸木舟(エグリブネ)、テンマ船

・八森のハタハタ船

です。

特に潟舟に関しては、潟上市の職員であり潟船保存会の役員でいらっしゃる天野さんのご協力を得、昭和町の「八郎潟漁労具収蔵庫」にて実測をさせていただきました。

右上画像が潟舟です。実は右の方がトモ(トモ=船の後ろ)という海の船とはまた違った特殊な形を持っています。

船って奥が深い…かっこいいですね!!!!

この船は江戸中期以前のもののようです。

何に使っていたものなのでしょうか………。

しかし、すごく巨大な船です。目の細かい杉をふんだんに2本、真ん中には補強材が入っています。贅沢な丸木舟ですね。これは要調査です。

これは「秋田名物八森ハタハタ…」とうたわれるように、八森のハタハタ船です。

全長約12m!使われなくなったハタハタ船も多い中、この船は現役で使用されているそうです・・・!

時代を生きてきた船たちは本当に迫力がありました。

モノは人間以上にゆるぎないアイデンティティを持っていて、私たちに歩んできた道や歴史を語りかけてくれます。今回の調査はそれを直に感じるものでした。

漁船と対話をするつもりで、これからも伝統的和船の調査を進めていきたいと思います^^

建築史演習フィールドワーク 作業中!

集中講義で開講している建築史演習。

毎年山形県下の民家等の建造物の実測実習を行っています。

今年は、大学近くの農家にのこっている「麹蔵(こうじぐら)」の実測を行うことになりました。

この麹蔵は昭和6年頃に建てられました。

内部は2室で、片方で室温と湿度を管理して麹をねせることができる構造になっています。

大正13年生まれのご主人いわく、当時、役場や農協の斡旋でこのような蔵が市内に普及したのだそうです。

本日午前中から2名の学生が作業を始めました。

天気がよくて何よりですね。

12/5の致道博物館見学について

鶴岡市の致道博物館の見学を12月5日に予定しています。

山形県、とくに庄内地方の歴史や民俗についての貴重な

資料を収集展示しているずばらしい博物館です。

事前に致道博物館のホームページの資料紹介の覧に目を

通し、当日の見学に臨んでください。

致道博物館

http://www7.ocn.ne.jp/~chido/

田口洋美・岸本誠司

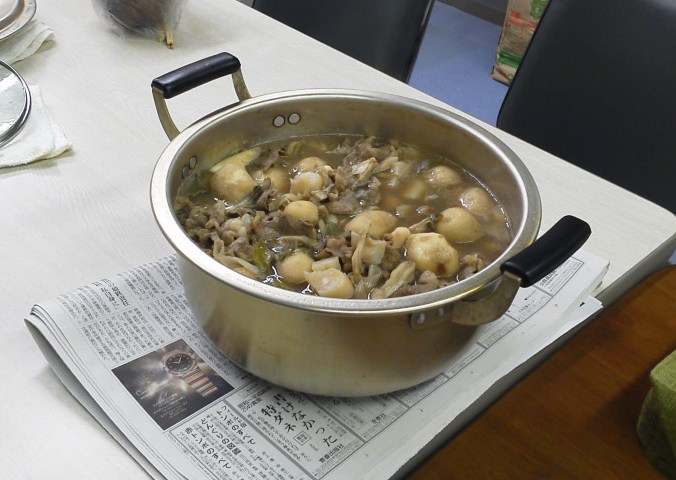

芋煮会

こんにちは、謝ゼミの朝顔の君です。

先日、謝ゼミでは4年の先輩方が芋煮会を開いて下さいました!

謝先生の研究室で!

本当は河原で行う予定だったのですが、悪天候のため中止に・・・。

今回はそのリベンジということで、謝先生の研究室をお借りしました。

当日は全て先輩方が準備して下いました (ありがとうございます)

我々3年が5階のエレベーターを降りると、どこからともなく醤油の好い匂いが・・・。

本当にフロア中には好い匂いが漂っていました。

そして芋煮の完成〜♪

山形出身の先輩が味付けをしてくださいました。

芋煮会は14時から開催したのですが、先輩方は午前中から準備してくださっていたそうで・・・

本当にありがとうございます。

肉の旨みが利いた芋煮はとても美味しかったです。

「芋煮は醤油味と味噌味で喧嘩になるよね〜」

「けんちん汁って芋煮みたいなの?」「いや違う」

「豚汁って全国的なもの?」「え・・・うん?」

芋煮に関すること and 関係ないものについて歓談しつつ箸は進み・・・・

やはり最後はこれでしょう!

芋煮会の〆といえばうどんですよね〜。

お腹一杯でもついつい箸が進んでしまいます。

ちなみに、蓮の女神は今回が芋煮会初体験。

女神も芋煮うどんにご満悦の様子でした。

やはり温かいものを皆で食べると楽しいですね。

今回は芋煮も美味しかったのですが、それ以上に先輩方のお話を聴けてとても面白かったです。

(き○ち先生がゼミ旅行中行方不明になり町内放送かけたとか)

先輩方、ありがとうございました!

〜 おまけ 〜

しばしの間、研究室にいらっしゃった「御柿様」。

何てことはない、ただ柿に落書きしただけのものですが。

高台に乗せてみたらなんだかグレードアップして「御柿様」と名付けられました。

食べ物に顔が描いてあると可愛いのですが、いざ食べるとなると

ちょっと罪悪感を感じてしまいますよね。

この御柿様は蓮の女神に差し上げました。

女神はりんごを剥くように、柿を回しながらシュルシュルと皮むきをして食べたそうです。

続・卒研フィールドワーク

4年武士ことSKです。

卒業研究もいよいよ終盤戦に入ってきまして、私とM田のフィールドワークも忙しくなってしばらく経ちます。

私たちはあれからも、特に10月に入ってからは頻繁に、小国町五味沢地区にお邪魔しております。

さすがに日帰り強行は改善され、最近では五味沢地区のとある集落の、公民館を借りて寝泊まりしています。一泊二日とか、二泊三日とか。当然自炊です。調査から帰ってくれば米を炊いて食事を取り、機嫌の悪いテレビの雑音を聞きながらひたすら調査結果をまとめる…というのが恒例になってきました。二人とも力尽きたら、大量にいるカメムシの羽音に悩まされながら寝袋の中で眠りに付きます。

地域の人とは以前にも増して親しくさせていただいています。時には運転しない方がお酒を頂いてしまうことも。酒の弱いSKには身体的に辛いものがあります。

人から聞いた話が大事な資料となるこの研究、いや、研究抜きにしても、ここまで良くして頂いて本当にありがたい限りです。

卒論の提出受付開始までおよそ1カ月半となり、私たちも焦りを覚えつつ、今まで調査した情報を見返したり、先輩たちの残した業績を参考にしながら文章をまとめ始めるようになりました。

まとめるほどに足りない部分も露呈し、本を読んだり、次に聞き書きを取る項目を考えたりする毎日です。

特に現地調査は雪が降るまでが勝負… 雪が降ったら小国町まで行くのは困難になります。それまでに必要な情報を集め切り、無事にまとめきれるか!字義通り「勝負」ですね。

それではM田…卒論これからに向けて何か一言。

「卒論気合い入れて頑張ります!!」

そう…前々回、SKは野生のクマに出会いました。本当にどこにいるかわかりません。皆さまもどうかお気をつけて。

八丈島食事記?

田口ゼミのかくたです!

ぶり返すように八丈島で食べた料理たちを自慢します(^u^)

※注意・・・食事と一緒に画像も添付したかったのですが、なんせ

文章で感じていただければ幸いです。

では出発の日から・・・・

21日!

夜の9時に東京竹芝桟橋に集合し、カメリア号という船に乗り込み、中ではハイボールとチューハイ片手に宴会を始め、東京湾にさよならしながら就寝しました。船からみた東京湾はとてもきれいでした・・・・・!

さよなら本州(>_<)さみしいよーーーー!!

しかしそのとき私たちは知る由もなかった・・・・

八丈島が最高の島だということを・・・

ということで22日!

着いたら、まずご飯!という事で、朝飯兼昼飯を底土港の海の家で食べました。

やきそば、岩のりがたくさん入っていてうまし…!海の家のご飯!という感じでした〜

かき氷食べたいなぁ…

そしてその後ペンションサマービーチさんから車でロッヂまで送っていただき、さっそく海水浴へ!!!

車がなかったので徒歩で海水浴場までいったのですが、日ごろの運動不足が祟ってもうね!ゲキアツでした!しかも海水浴場結構遠かった(笑

最初に行った海水浴場は、岩肌の隠れスポット的な海水浴場でした。

うきわでプカプカを2時間!

海がとてもきれいで、足元に魚が泳いでいるのをみんなでずっと見ていましたー(*^_^*)

私たちはそこで体力を使い果たした・・・・。

そこで晩ご飯は買い物が厳しいので、小国町小玉川地区の熊祭りの時、帰りに立ち寄った石楠花祭りで当たった山形そば(笑)を煮て食べました。ここに来て山形の食べ物…

とまあこんな感じで八丈島でどんな食べ物を食べてきたのかをつらつら書いていきたいと思います。

あ、ちなみに八丈島だからといって特殊な食べ物はあまり出てきません・・・・。

自炊なので。ただの自慢です。

八丈島のちゃんとしたブログは

ジョンの書いた八丈島の歴史民俗資料館ブログ

と、もうひとつ私が更新する八丈島の景色についてのブログをご覧ください。では!

23日の話ー

朝飯は八丈ストアという八丈島唯一のスーパーマーケットでお弁当と、八丈島の特産物である島寿司を食べました。が、画像・・・・。無いです・・・・・。ググってください。お願いします。

島寿司は八丈島の特産「島唐醤油」のづけにしたものです。

島唐醤油はピリッと辛い八丈島の唐辛子を使った醤油で、しょっぱすぎず甘すぎず、いいお味(●^o^●)

島寿司はピリッと辛くておいしかったです!

そしてレンタカーをゲットし、また海水浴へ!

今回は底土港の海水浴場です。そこでまたまた浮き輪でプカプカ・・・・していたのは私だけです。ほかのみんなは普通に泳いでました。シュノーケルをつけて海を覗くと、本当に海が透明で青々としていることがわかります。

だって海底が見えているのに足が全くつかないんだもの!

足元でクマノミやらピンクと緑と青の魚が泳いでいるんだもの!!きききき綺麗だあああああぁぁぁ

休憩時間、おやつにかき氷を食べました。

女子3人でキャラメル、マンゴー、シークァーサーを食べました!

皆違って皆旨い。

海水浴を楽しんだ後は、晩飯♥

自炊なのです!私たちは!

しかし田口ゼミ3年に料理ができるのか?

これができるんですねぇ〜

晩御飯はシーフードカレー、かつおのたたき、豆腐です。

カレー頑張った(^.^)

どや・・・・・・・・!!!!!

シーフードカレーとかつおのたたきの旨さ異常…!!

田口先生も絶賛!なんて料理が得意なんだろう私たち!

たたきは田口先生のおごりです・・・!刺身をつくったのも田口先生です。おいしすぎ(;_;)

ありがとうございました!

シーフードカレーには半熟の目玉焼きを乗せました!旨そうだろう!!!

なんつてビギナーズラックなんですけどね・・・

八丈島ゼミ旅行!〜歴史民俗資料館編〜

こんにちは 田口ゼミ3年ジョンです。

去る8月21日夜、私たち田口ゼミは先生を含め5人で東京・竹芝桟橋からフェリーで八丈島へ出発しました。

ここで八丈島の概要を・・・。

八丈島は伊豆諸島の最南端に位置し、東京から287kmの黒潮に浮かぶ島です。長崎県佐世保と同じくらいの緯度、と言えばわかりやすいでしょうか。島内の至る処にヤシ、シダ類の亜熱帯植物が繁茂しています。面積は68.52km²、人口約1万人。小学校・中学校が2校ずつ、高校も1校あります。島の中央には空港があり、毎日3便ずつのジェット機が片道50分で羽田空港と八丈島をつないでいます。

フェリーで約11時間、爽やかな朝の訪れとともに島に降り立ちました。今回は島の歴史民俗資料館を訪れた日のことについてお送りします。

元々は旧東京都八丈支庁舎でしたが、島内各地域の民家に分散していた歴史民俗資料を収集して1975年5月に「八丈島歴史民俗資料館」として開館しました。建物は国の有形文化財に登録されています。

館内では学芸員の方に出迎えていただき、一緒に回りながらお話を聞くことが出来ました。

海洋生物の写真や島の文化財、考古資料、名産であった椿油の搾り道具や現在も伝統工芸として続く織物「黄八丈」の製造工程など、展示の内容は多岐にわたります。

中でも私が興味を持ったのは流人コーナー!

関ヶ原の戦いの後に流された宇喜多秀家以来、約1800人が流人として島にやってきました。このコーナーでは、絵芝居風に流人の生活を紹介しています。当時、流人は島の人々に差別されることもなく温かく迎えられ、家や水汲女(事実上の妻)をあてがわれ、結構楽しく暮らしていたようです。罪を犯して流されたものの、そんな暮らしが出来るなんてちょっと羨ましいですね。

建物の外には高倉(高床倉庫のような)や島に馴染み深いアウトリガー船が展示してありました。

資料館を訪れたのは島とお別れする前日だったのですが、初日から様々なものを見て改めて資料を見ると、頭への入り方がとてもスムーズでした。イメージと情報が合致する、という感じです。そんなわけで2時間はあっという間に過ぎ、とても楽しく有意義な時間となりました。勉強になった〜(^ω^)

最後までお付き合いくださった資料館のI藤さん(ご両親が山形市出身だそうです!)、ありがとうございました!

四国旅行5日目 帰郷

四国旅行も最終日となりました。

4泊5日と聞くと長く感じますが、いざ始まってしまうと旅行はあっという間ですね。

今日は四国滞在最後の日。

この4日間でたくさんの体験をしましたが、唯一の心残りといえば、そう。

まともに讃岐うどんを食べていない。

セット物で付いていた讃岐うどんは食べたのですが、移動先やホテル近くでうどんの店を探す時間がなかったため、ちゃんとした讃岐うどんのお店には入っていなかったのです。

ということで、最終日の朝食は讃岐うどんのお店へ行きました。

場所は高松駅から徒歩5分ほどの「手打うどん 一代」さん。

香川のうどん屋さんは朝早くからやっている店が多く、このお店も朝7:30から開いていました。

店内は広く、年配のご夫婦2人でうどんを作っているようです。

釜あげうどんやぶっかけうどんなど、うどんの種類は20種類はあったと思います。

麺に腰があり、とても美味しいうどんでした。

食べ終わった後、丼を下げに来た奥さんと少し話が出来ました。

「この一番暑いときに来たんじゃ大変だったでしょ〜」としみじみ言われ・・・・。

5日目になると暑さにも慣れてきたのか、昨日より少しは気温が低い気がしたのですが、

それでも最高気温は35.4。

本当に暑かったです。

その後は四国を出て、バスを乗り継ぎ大阪の伊丹空港へ行きました。

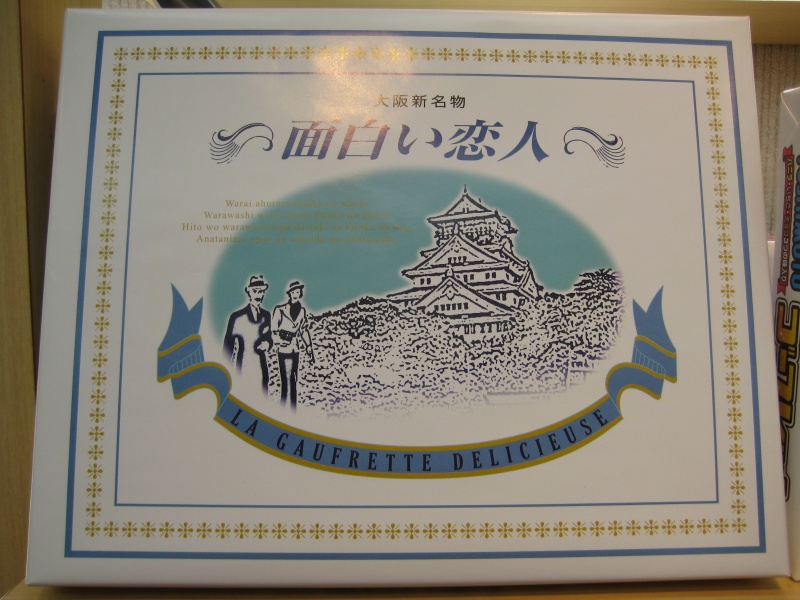

そこで変わったお土産があったので少し紹介します。

神戸土産「白いメロディー」

名前も紹介文もまさしく「白い恋人」ですよね。

しかし、上には上がいました。

大阪新名物

「面白い恋人」

さすがは大阪です。目の付け所が違う。

ちなみに、「面白い恋人」はみたらし味のゴーフレットだそうです。

このような感じで伊丹空港の土産屋を物色し、飛行機の発着時間まで時間を潰しました。

伊丹空港で仙台行きと羽田行きに別れるので、ここがゼミ旅行の終わりとなります。

4泊5日、本当にあっという間でしたがたくさんの体験ができました。

旅行でも四国を訪れる機会はなかなか無いので、とても良い経験になったと思います。

今回の旅では様々な方にお世話になりました。

本当にありがとうございました!

四国旅行4日目 善通寺へ

四国旅行もいよいよ後半になりました。

明日は一日を移動に費やすので、実質、今日が最後の香川観光です。

宿にて美味しい朝食バイキングを頂き(明石焼きが美味)、

香川県善通寺市にある善通寺へと向かいました。

善通寺市は空海(弘法大師)の生誕の地といわれ、

今回訪れた善通寺は空海の父である佐伯直田公から土地の寄進を受け建てられたもの

だそうです。

境内はとても広く、金堂、五重の塔などもあります。

この善通寺は四国八十八ヶ所霊場の75番札所であり、

境内には白衣を着たお遍路さんも何人かいらっしゃいました。

せっかくなので、皆でおみくじも引きましたよ。

結果、なんと蓮の女神と梅の局が大吉を引き当てました!

6人中2人も大吉を当てるとは運がいいですね。

それ以外のメンバーは、小吉・末吉と良くも悪くもない結果。

どうしようもないので4人で境内の木に結びつけました。

撫子の君は結び付けようとしておみくじを破ってしまいましたが、きっと大丈夫です。

その後は御影堂内で「戒壇めぐり」を体験しました。

御影堂の地下には真っ暗な通路が約100m続いており、

戒壇めぐりとはこの暗闇の中を壁伝いに歩き心身を鍛えようというものです。

階段を下りてすぐは薄明かりもあるのですが、少し進むと途端に真っ暗になり

何も見えなくなります。

行き先を辿る術が左手に感じる壁の感触しかなく、

その壁の手触りだけを頼りに通路を進むことは何ともいえず不安でした。

一人で入ったら暗闇の中に自分の足音しかしないので、絶対に怖いと思います。

我々は5人で入ったので多少ワーワー言いながら進みましたが。

善通寺を見た後は多少予定を繰り上げ高松市に戻り、高松シンボルタワーにて高松市を一望したあと自由行動となりました。

小豆島で食べ損ねたしょうゆ豆ソフトクリームを食べ、お土産を買い、四国旅行最後の宿へと向かいます。

4日目の夕飯は打ち上げも兼ね居酒屋に。

繁華街をぷらぷら探して入った居酒屋さんなのですが、このお店の料理はどれも本当に美味しかったです。

お酒を飲みつつワイワイしながら食べていると、あっという間に料理がなくなります。

とにかく刺身が新鮮で美味しかったのですが、桔梗の上がチョイスした馬刺しも美味でした。

旅の思い出を振り返りつつ、4日目の夕食は最後に一本締めをして終わりました。

この一本締め、旅の道中でなぜか謝ゼミオリジナルのものが出来あがったのですが・・・・・・・

・・・うん、どんなものかはまたの機会に。

そして、

今日忘れてはならないのは、3日目に出会った女性のご厚意でこの夕食を頂いたということです。

一期一会という言葉はよく聞きますが、今回の旅行ほどそれを実感したことはありません。

皆で四国の美味しいものを頂きました。

本当にありがとうございました。

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月