オープンキャンパスにむけて その二

こんにちは、「朝顔の君」です。

この記事は「オープンキャンパスに向けて その一」の続きになっておりますので、

よろしかったらそちらからお読みください。

来る7月31日、8月1日のオープンキャンパスにて、謝ゼミは「民族衣装を着てみよう!」

という体験コーナーを開きます。

今日は、その体験コーナーで扱う民族衣装の着方を先生に教わっていました。

今回お見せするのは、インドネシアの女性用民族衣装「バティック・クバヤ」と呼ばれるものです。

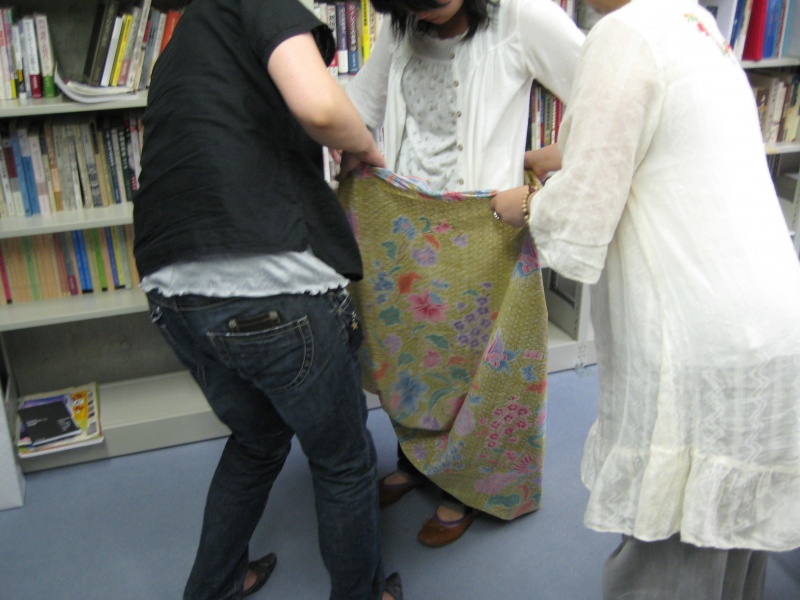

まずは先生による着方のお手本。

この服は、基本的に腰巻スカートのような「バティック」と上衣の「クバヤ」で構成されています。

今、先生が着せているものが腰巻の「バティック」ですね。

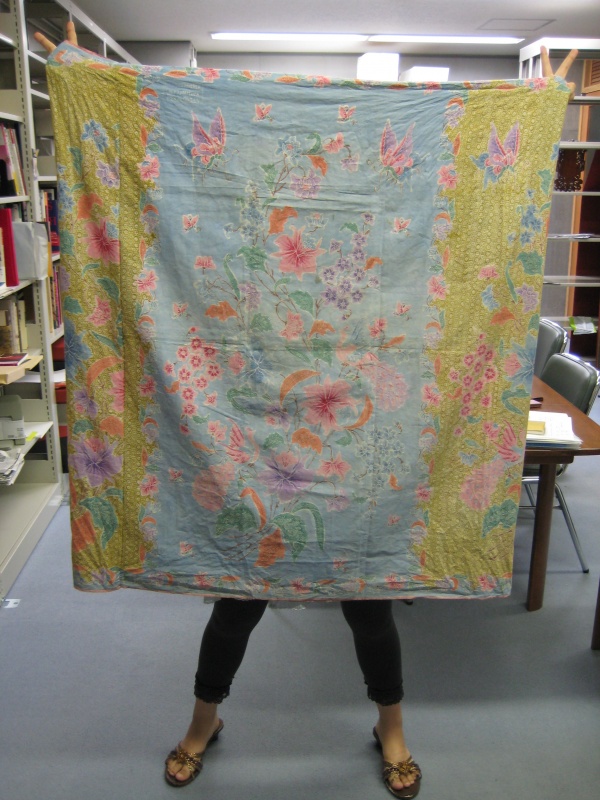

このバティックは一枚布で出来ているのですが、部分によって柄と色が異なります。

そのため、一枚布のスカートでありながら二種類の柄を見せることができるのです。

これが上衣の「クバヤ」とスカートの「バテッィク」両方を着用した形ですね。

スカートの折れ目から青色の柄が見えているでしょう?

この様に二色の柄が見えるよう、上手くスカートを巻かなければいけません。

さてさて、上手くできるでしょうか。

はーい、それではゼミ生の練習スタートー。

挑戦者は「桔梗の上」、モデル(もとい練習台)は「撫子の君」です。

先生から上手な巻き方の指導を受けています。

続きまして、挑戦者はわたくし「朝顔の君」、練習台は「蒲公英の姫」。

二種類の色目をきれいに見せることが意外と難しい・・・。

凝りだすと止まらなくなりそうですね。

でも実際に皆で着てみると、それぞれが上半身に着ているもので服全体の印象が

ガラリと変わるので面白かったです。

ちなみに、バティックを広げるとこんな感じ↓

朝顔:「蒲公英の姫ー、布広げてー」

蒲公英:「おうけーい!」

おっと、よろけた。

はい、無事に立ちました、姫。

ピースしてます。

このような感じで謝ゼミはオープンキャンパスの準備を進めています。

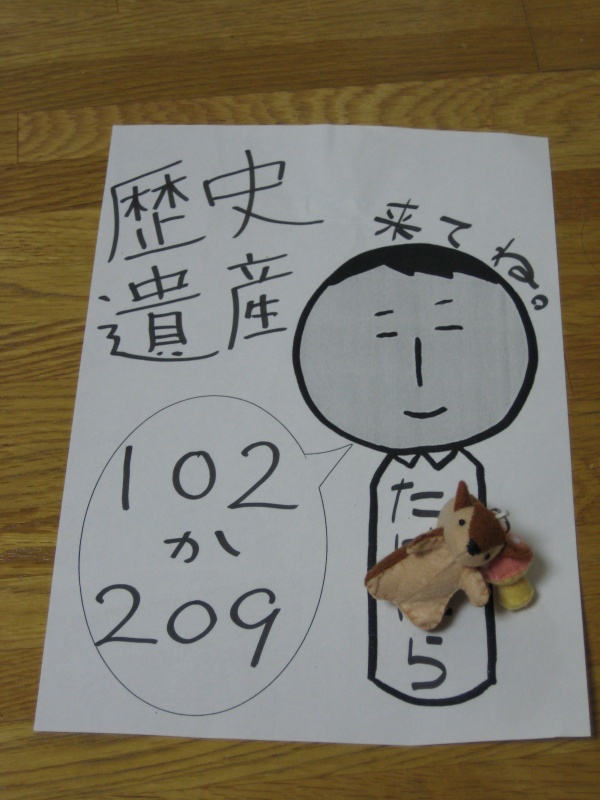

オープンキャンパス当日は本館2階、209にて民族衣装体験コーナーを開いています

ので、興味の湧いた方はぜひ覗いてみて下さい。

それでは、朝顔の君でした。

オープンキャンパスにむけて その一

こんにちは、「和菓子」こと謝ゼミの「朝顔の君」です。

オープンキャンパスに向け竹原ゼミがブログジャックを企てているようなので、

謝ゼミも邪魔しn・・・ムニャムニャ。

便乗しに来ました。

それにしても竹原ゼミ作成の「歴史遺産のぼり旗」は圧巻ですね。

4本並ぶとさすがに迫力があります。

さながら戦国時代の合戦のようです。

さて、謝ゼミもオープンキャンパスに向けて準備を進めていますよ。

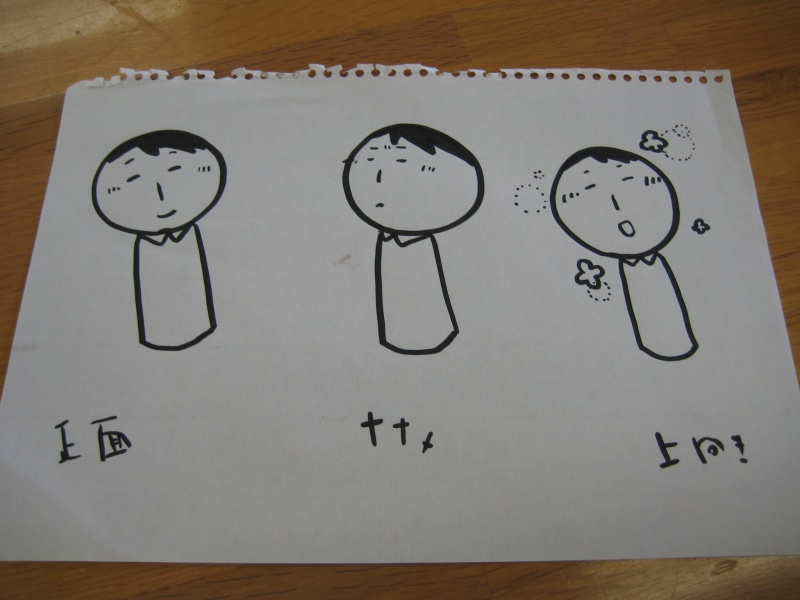

今日紹介するのは、「蒲公英の姫」考案の歴産マスコットキャラクターです。

ゆるいでしょー?

もともとは蒲公英の姫が描いた落書きだったのですが、

前回5月のオープンキャンパスにてこの絵が思った以上に好評だったので、

今回のオープンキャンパスのために新しく描き直してくれました。

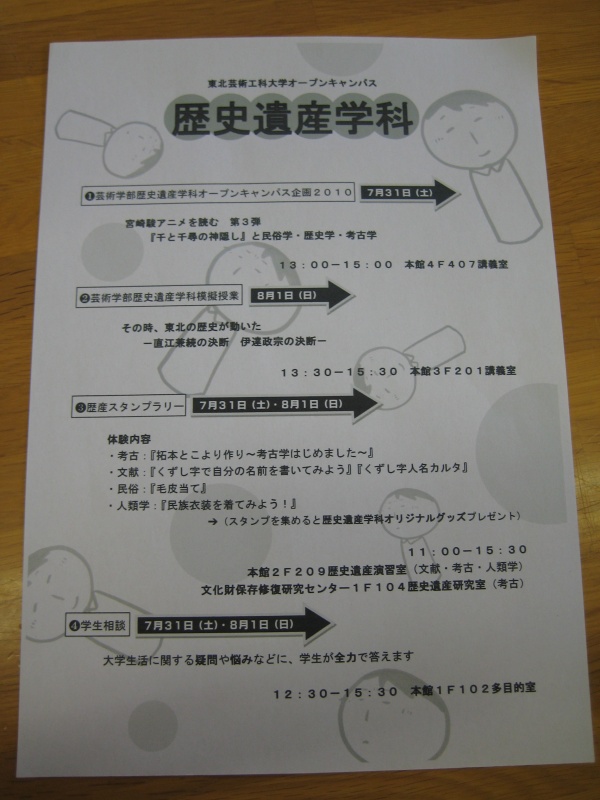

ちなみに、5月のオープンキャンパスで使われた歴産宣伝用チラシがこちらです。

某た○○ら先生とこけしを融合させた歴史遺産学科のニューフェイス「たけし」、

モデルが誰かはあえて申しません。

どんなにバレバレであろうと申しません。

前回のオープンキャンパスでは、このチラシを背中に張り付けた歴産生と

毛皮をまとった歴産生がのぼり旗を掲げ本館一階を練り歩いていました。

今回は、この蒲公英の姫によるゆるキャラ「たけし」くんを使って、

「桔梗の上」が歴史遺産学科のチラシを作ってくれました。

上の写真だと分かりづらいかもしれませんが、

いたる

所に

たけしくんが

潜んでいます。

桔梗の上、グッジョブ!

あら。なんだか、たけしくんだらけの記事になってしまいましたね。

さて、次はオープンキャンパス体験コーナーにむけた準備の模様をお伝えしたいと思います。

ゼミT完成

はじめまして、竹原ゼミの和菓子こと謝ゼミの「朝顔の君」です。

ゼミをかけもちしているのであだ名が2つになりました〜。

前者は言わずと知れた歴さんブログの眞鍋か○り、戊辰戦争さんの命名です。

(ちなみに戊辰戦争さん曰く、「和菓子」は「わかこ」と読むそうな)

後者は、私と同じかけもち組である「牡丹の君」が名付けてくれました。

謝ゼミもゼミ生の卒論テーマであだ名をつけようかと悩みましたが、

文献ゼミと同じでは面白くない・・・。

そこで、素晴らしき感性と情熱の持ち主である牡丹の君が我々を花に例え

あだ名を考えてくれました。

感謝です。

どこからどう見ても源氏名な上、若干こそばゆいですが、皆さんお気になさらず。

今後、他のゼミ生も登場しますのでお楽しみに。

さてさて。

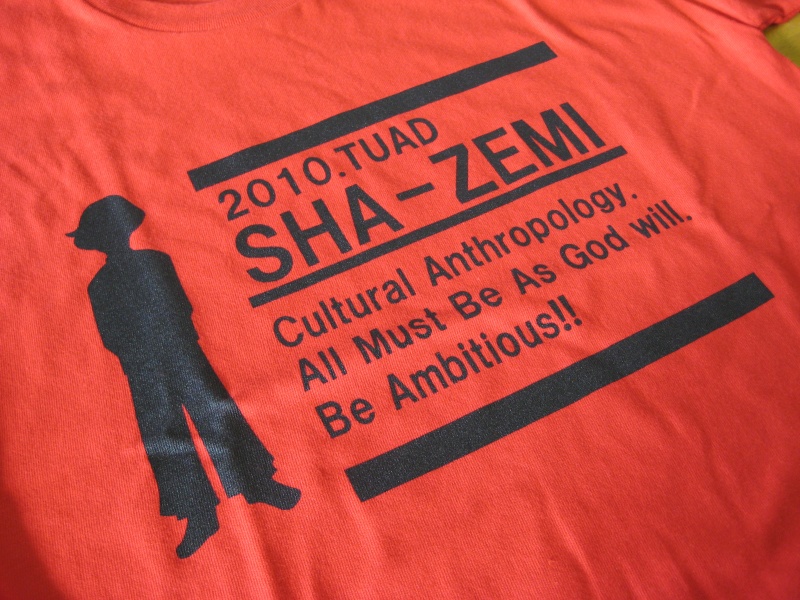

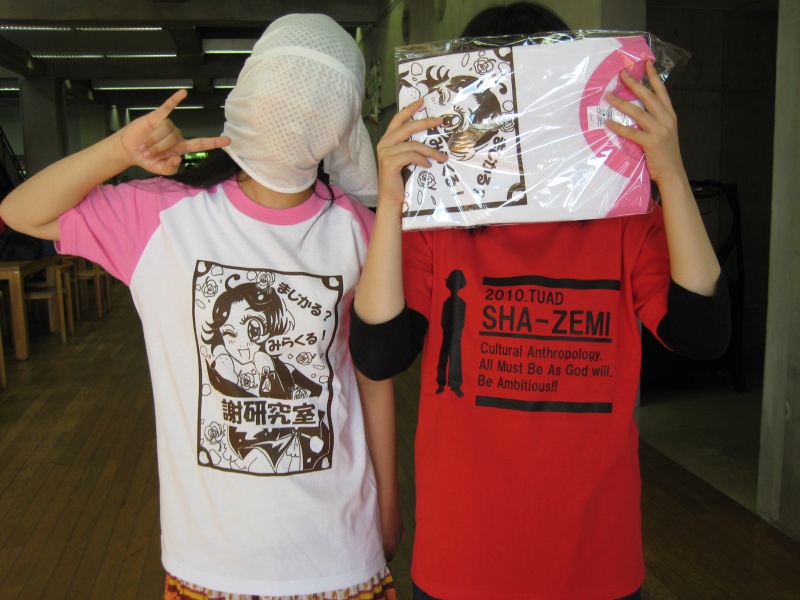

この度、謝ゼミのゼミTシャツが完成いたしました!

「梅の局」が絵を描きデザインを考えてくれた渾身の作です。

勢い余って2種類作りました。

まずは1種類目から。

表は謝先生のシルエットになっています。

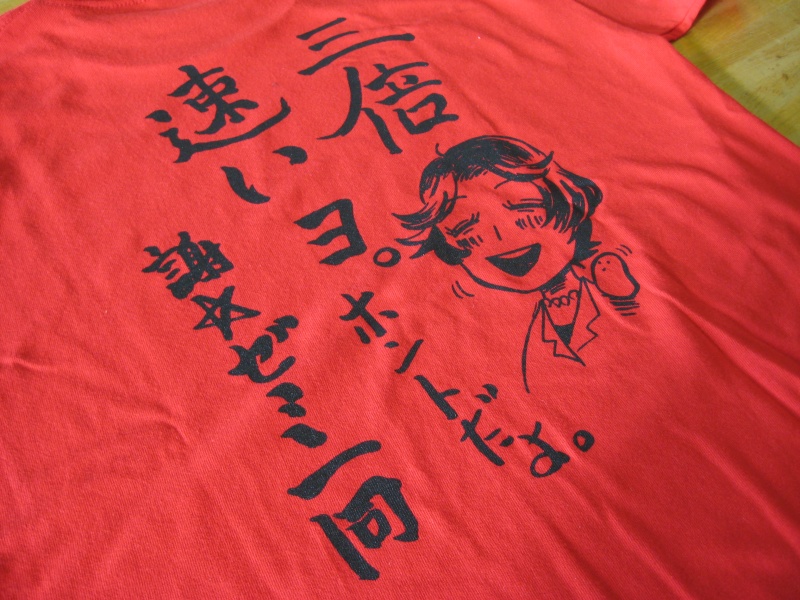

そして裏面。

すみません。

悪ノリしました。

分かる人には分かるネタ・・・。

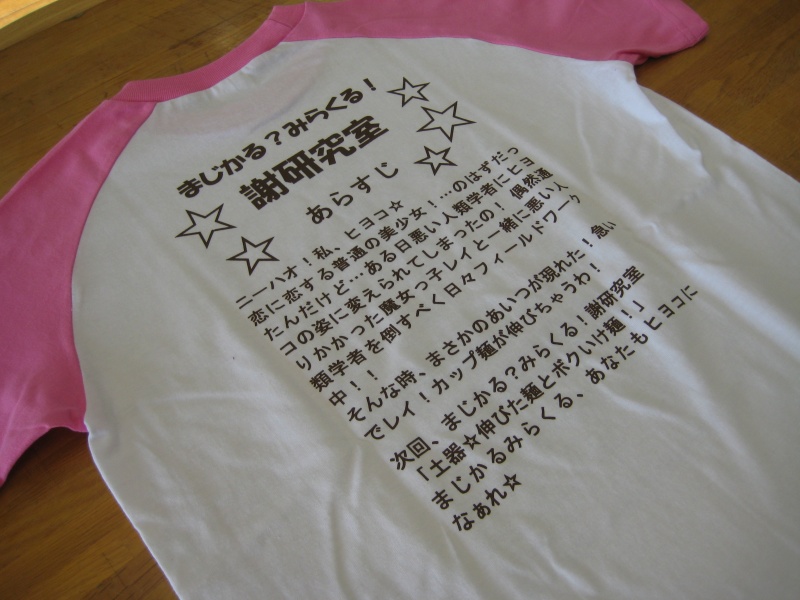

はーい、続いて2種類目。

すみません。

再び悪ノリしました。

多才な梅の局は絵を描くだけでなく、彼女を主人公とした物語のあらすじまで考えてくれました。

プ○キュア風にアレンジされたキャラクター「魔女っ子レイ」、モデルが誰かはあえて申しません。

梅の局曰く、ここまで中心人物を強調しておきながら主人公はあくまで手のひらのヒヨコだそうです。

騙されないでください。

あらすじを知りたい方は下をクリック。

さらにゼミ生で試着してみました〜。

モデルは蒲公英の姫と撫子の君です。

さて、明日は8:50から歴史遺産学科の中間発表が行われます。謝ゼミは司会進行を担当していますので、このゼミTを着て仕事に励みたいと思います。

見た目は物凄くふざけていますが中身はみんな真面目ですのでご心配なく。

ちゃんと仕事しますから!

それでは、朝顔の君でした。

マタギサミットin朝日町

7月3〜4日、ブナ林と狩人の会:マタギサミットin朝日町に参加してきました。民俗人類学の田口先生が主催する東日本の猟師の方々が集まる会です。この会は平成2年に始まり、毎年1回開催しています。

最初は小規模で行われていた会も、回数を重ねていくごとに大規模になり、今年は100名以上の方が参加して下さいました。飛び込み参加の方もいらっしゃり、講演会の方は多くの方々にご聴講いただけました(`u`)

講演会内容

・中下留美子氏『熊は何を食べていた?体毛が語る食性履歴』

・玉手英利氏『山形で今、何が起きているか?』

・齋藤正一氏『熊の住み家と食堂としての広葉樹林で起こっている事』

・パネル・ディスカッション『なぜ、熊は里に下るか』

ご講演下さった猟師の皆様、先生方、本当にありがとうございました。

パネル・ディスカッションでは各地の猟師の代表の方が、山の事、クマの事、動物の害の事、行政との関係の事など、現実的で大変シビアなお話や、クマに対する熱い気持ちをたくさんお聞きする事ができました。猟師の皆さん、田口先生、お疲れ様です!!

私は受付をしていたのですが、抜け出してこっそり聞いていました←

受付押し付けてしまってすみません大石先輩と亜由美さん!!!

そして待ってました交流会です!!おいしそうな料理の数々!特に朝日町の特産物である「ダチョウ」料理・・・!人生初ダチョウでした〜(^Å^)すごーく美味しかったです!お気に入りはダチョウのお刺身です☆

一番物の画像が無いのですが・・・歴産学生のどなたか画像をお持ちでしたら連絡をお願いします!

そして交流会は学生にとってはマタギの方々とお話ができるいい機会です。ドキドキ・・・

1、2年生の緊張感がすごく伝わってきました・・・あ、ちなみに私も緊張してました・・・

いざ会が始まると猟師のおじさん達は優しい!不慣れで不器用な学生に、親切に対応して下さり本当にありがとうございました!!

後輩達よ、これを機にもっとコミュニケーションスキルを上げるのだぞ(u_u)≡3 オマエモナー(°∀°)←←

交流会の後はもちろん二次会、三次会と続いていきます。それぞれの部屋で夜は更けていき・・・。

実はわたくし、そこで就活させて頂きましたごにょごにょ・・・

そして金目マタギの小松さんからクマの爪を頂きました!!!くまつめ!!感動!小松さん本当にありがとうございます。この場をお借りして感謝っ・・・!

真剣なお話、猟師さんならではの面白い話、たくさんの貴重なお話をしていただけました。日本酒がとっても美味しかったです?

来年もお会い出来たらいいなぁ。。。と思います。

1日目はこんな感じで終了しました。寝たのはみんな午前の2、3時頃かなー

で、2日目も一気に書いちゃいましょう!

2日目は朝から車座会議でした。

テーマは『これからのマタギサミット:マタギと文化財』です。

車座会議ではマタギサミットの今後の方針や課題を討論形式で発見、検討する目的で行われました。

会場は猟師でいっぱい。猟師の皆さんの現場での貴重な意見がお聞きでき、大変参考になりました。

クマと人間、行政と里山、文化財としての狩猟、狩猟文化をどうやって後世に継承させていくか・・・後継者の問題、猟師の質を保つ為にはどうしていけばいいのか・・・沢山の意見があり、沢山の情報が飛び交っていました。和やかなムードではあるけれども、避けては通れない大きな問題について話し合う猟師さん達の姿は、かっこ良く見えました!

マタギの方々から歴史遺産の勉強だけでなく、時には姿勢や考え方も教えられます。私自身マタギサミットに参加するのは2度目ですが、更にマタギの文化に入れた気がします。

最後に、今回マタギサミットにご協力頂いた山形県朝日町様、朝日町エコ・ミュージアム様、Asahi自然観様、猟友会の皆様、行政関係の皆様、企業の方々、本当にありがとうございました。

ご指導頂いた田口先生、岸本先生、お疲れさまです。ありがとうございました!!大石先輩もお疲れさまですっ・・・!

ではではかくたでした。

卒研フィールドワーク

4年の武士ことSKです。お久しぶりです。

最近の4年生は卒業研究の中間発表を目の前に、まるでクマに出会ってしまったカモシカのごとく白目をむいて疾走中です。

…逃げてるわけじゃないですよ!!

その卒業研究のために昨日、私と同ゼミのM田で、小国町の五味沢地区(おなじみウサギ狩りで行く場所ですね)に行ってきました。

田口ゼミの基本は「あるくみるきく」。自分で実地に入り、自分で得た情報こそが自分にとってかけがえのない素材である、ということです。

集落を歩いて観察し、その疑問を住んでいる人に聞き、話して頂いた情報をまとめて次のフィールドワークに備える。そのころにはまた、新しい疑問が浮かんでいる。私とM田は、これを繰り返すことで研究を進めています。

何度も行ってはいるものの、あくまで部外者である私たちに対し、寛大に対応してくれる集落の人たち。その人たちから語られる様々な言葉。

何十年も昔のことや、今の集落の現状まで、私たちでは想像できないような、様々な思いを抱いて集落の人達はそこに住んでいるようです。新しい「発見」を頂きながらも、今の地方集落が立たされている立場に愕然としたりもします。

昔を懐かしんで美化するようなことではなく、それを「リアル」に受け止めて、未来に繋げなければならないのだと強く感じています。

…それで、提案なんだけどM田。

もう、日帰りはなしにしない?

3年ゼミ旅行決まりました!

歴史学の猛攻に負けてられん!ということで民俗もUP〜(`o´)ノノ

今年の田口ゼミのゼミ旅行は『八丈島』に決定しました!

wktk(わくてか、ワクワクして顔がテカテカするくらい興奮する)ですなこりゃあ・・・

田口ゼミ3年の諸君は旅行までに八丈の歴史や産業を調べておく事ー

魚を釣ったり、サイクリングしたり、民俗資料館行ったり、海でアハハ捕まえてご覧待ってうふふ・・・など、

今から夢が膨らみますな(^^)

雨が降らない事を祈るばかりです。前日からてるてる坊主を一人100個←作って旅行に望みましょう・・・

田口ゼミのゼミ旅行は8月下旬です。

後日旅行記などUPさせていただきますのでお楽しみに!!

以上かくたでした。

マタギサミットの記事はもうちょっとだけ待って下さいorz

マタギサミットレポート

マタギサミットレポート参加学生の皆様へ

マタギサミットのお手伝い、ありがとうございました。

皆さんのおかげで無事成功しました!

さて、お願いしていた映像資料についての情報収集の成果を

レポートして提出してください。

概要は以下の通りです。

1)内容:マタギ集落に残る映像資料に関する情報

2)形式:どこの誰からどのような話しを聞いたか、簡潔にまとめてくだささい。

3)提出:ワードデータにまとめてメールにてseiji-k●aga.tuad.ac.jp(●を@に)まで提出してください。

4)期限:7/12(月)

以上よろしくお願いします。

追記)参加学生の誰か(3年女子かな)、参加記をアップしてくださいね。

郷土資料収蔵所

今日は一年生の必修である民俗・人類学基礎演習の授業で山形市の郷土資料収蔵所に行ってきました。今回と次回とで民具の実測を行うのですが、今日はその前段階として収蔵所を見学させていただきました。

職員のかたの話を聞きながら、かつて実際に使われていた道具を見る。一年生にとって貴重な体験になったのではないのでしょうか。

来週はいよいよ実測です。一年生の皆さん、がんばってください。

わらび園オープン!

GW明けに山焼きをしたわらび園の開園のお手伝いに行って勉強きました!

朝10時の開園には、400人近くの来園者が集まりました。

めいめい籠や袋を持ってここぞという場所で臨戦態勢…

10時、開園の合図とともにみな猛ダッシュ!!

中高年の方々の熱いパワーを感じました…。

無事に生還

小国町の山焼き、無事に終わりました。

今年は風もなく、適度に焼けましたね。

次は、観光わらび園の開園のお手伝いに行きましょう。

日程は、5/22夕方現地入り、5/23帰りです。

お土産はたくさんのわらびかな…。

詳細が決まればアップします。

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月