楢下宿の古民家でゼミ

文化財マネジメント・北野ゼミ5日目

北野ゼミ5日目は九州国立博物館、太宰府天満宮、マリンワールド(or福岡城)に行ってきました!

9時に熊本の宿を出て、車で1時間半かけて福岡の九州国立博物館を目指します。

到着後は各自入場券を買っていざ展示室の中にGOーー

ただ、展示室内での撮影は禁止されているので、写真はありません….

文字だけで説明するのは、何となく寂しい気もしますがしょうがないですね<(_ _)>

九州国立博物館の展示室では、日本がアジアやヨーロッパとの出会いの中で育んできた数々の歴史のドラマ、文化交流によって世界が拡がっていく様子をたどる「時間旅行」を体感できるんです!!

室内は大きく5つのテーマごとに区分されており、それぞれに合った希少価値の高い歴史的遺物が数多く展示されています。

いやー国立の博物館だけあって、設備は充実してるし、展示の仕方にもこだわりがあるようで見応え抜群でしたね!

雰囲気も最高でしたよ〜

館内(展示室外)はこんな感じです。

部分的過ぎて、位置感や雰囲気がわかり辛いかも…

これから撮影テクの向上に努めていきたいと思います(笑)

続いて博物館から徒歩で太宰府天満宮に行きました。

一通り境内を散策してみてびっくり(゜Д゜)

すれ違う人達のほとんどが日本語以外の言語を話しているんです。

日本なのに日本じゃないような変な錯覚を味わうことができました(笑)

日本に多くの外国人観光客が来てくれるのは、大変有りがたい事ですが、参拝の作法やマナー

は最低限度守ってもらいたいものですね。

みんなが気持ちよく観光できるように、そこらへんの指導を旅行会社さんはしっかりとすべきだと、散策中に感じました。

おみくじ引いたら末吉でした。健康に留意せよとのこと。はい。

最後はマリンワールド班、福岡城班の二手に分かれて自由散策です。

私はマリンワールドに行きました!

この水族館では「対馬暖流」をテーマに、熱帯から温帯、寒帯の魚の暮らしぶりをそのまま見ることができます。

右上の写真のお魚はチンアナゴです!

皆さんも一度はこの名前を聞いたことがあるのではないでしょうか?名前の由来は、犬のチンに顔がそっくりだからそう名付けられたようです。う~ん。

個人的には似ているといった印象は受けませんでした(笑)

動物好きの私には至高の空間でした。

はあ..もう一度行きたいなぁ

ここでは自然の素晴らしさを楽しく知ってもらうために、体験型イベントなんかも

やっているんですって!

環境保護の第一歩は、やはり人にその魅力を知ってもらうことにあると思うんですよね~

だから子供達には、このようなイベントを通して自然と触れ合い、少しでも環境保護に対して興味・関心を持っていただけたらと思いますね。

幼い時に色々経験すべきですよほんと(笑)

長くなりました。6日目につづく

文化財マネジメント・北野ゼミ 4日目

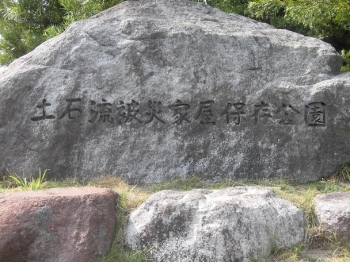

北野ゼミ4日目は島原で雲仙岳土石流被災家屋保存公園、熊本では熊本城をメインにその周辺に点在する場所をそれぞれ見学しました。

4日目。

島原から熊本へフェリーでの移動。…ですが、その前に一か所見学。

平成初めの雲仙岳噴火による土石流被害の家屋の現物を展示している公園を見学。

実際の家屋が埋もれたままの姿で、こちらが見下ろす形で見学して回る。

その後フェリーで熊本上陸。

2016年の地震被害の傷が生々しく残る熊本城の見学。と共にそれぞれ熊本城周辺も散策。

熊本城に先んじて私はゼミ生S氏と小泉八雲熊本旧居を見学。

私はその後、熊本城の見学で一日を費やし、

S氏は熊本城の見学の後、夏目漱石旧宅にも赴いたようだ。

熊本城の震災による損害は大きく、城好きとしては心が痛む姿でありました。と同時に今しか見れないであろう熊本城の姿を垣間見る機会を得たことは嬉しいところです。

現地でお会いした歴産出身の先輩。現在熊本城修復に携わっていらっしゃる先輩曰く、熊本城修復には震災から20年、つまりあと18年は必要との事でした。熊本城先輩長期入院不可避。

崩れた石垣、崩壊した構造物の数々を見ることが出来た今回は、文化財の保存と継承の問題に関わる問題や課題点を各々が考える機会となりました。

加藤清正の何代目からしい銅像

今の熊本城をどう見るのか。市街地に向けて目を光らせる清正。

投稿遅参の段、御免なれ

5日目

博多方面へ続く

越後街道黒沢峠の敷石道の測量

9月13日、小国町の黒沢峠敷石道保存会のみなさんと学生とで古道の測量に行ってきた。

数日前の台風のせいで沢筋の道の上にはトチやオニグルミが大量に落ちていた。

黒沢峠はイザベラバードの旅行記にも登場する有名な道だが調査・測量はほとんど行われていない。

そんな中で地元保存会の方々が継続的に道の保全活動を行い、活用にも積極的に取り組んでいる。

古屋敷と伝承される場所にかつての茶屋跡があり、沢筋(水源)からここへ水を引いた溝跡が現地に残る。

地形的に溝が通せないところに木樋(竹樋)を通した可能性のある遺構があり、茶屋から水源までの間を測量した。

雨上がりのせいか、沿道はきのこが雨後のたけのこのようにでていた。帰りがけに大きなタマゴタケを3つもらった。帰りがけに大きなタマゴタケを3つもらった。オリーブオイルで火を通して食べたら、ほんのり香る上品な味だった。

歴史遺産調査演習B 北野ゼミ 3日目

3日目は軍艦島、原爆資料館、平和公園などに行ってきました。すみません、写真少ないです!!!

まず最初に向かったのは軍艦島!!

正しくは「端島(はしま)」という名前の島なのですが、岸壁が島全体を囲い高層鉄筋アパートが立ち並ぶ外観が軍艦「土佐」に似ていることから「軍艦島」と呼ばれるようになったそうです。2015年に「明治日本の産業革命遺産」になったことでも有名な海底炭鉱の島ですね。

私たちは軍艦島上陸・周遊コースを予約しました。上陸については当日の軍艦島付近の波の様子を見ない限り可能か不可能かわからない中・・・無事上陸!!上陸時間は40分。荒廃が激しいため、見学場所は限られています。ベルトコンベアの支柱やレンガ造りの建物、桟橋への階段部分などが残っており、そこが当時どのように使われていたのか、どんなものがあったのかを知ることができます。

見所がたくさんある軍艦島ですが、この島は「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産の一つです。福岡県の官営八幡製鐵所、山口県の萩反射炉など全23資産により構成されてこその世界遺産です。その横の繋がりを知らずに見学すると軍艦島の価値を学ぶのは難しいかと思います。また、炭坑としての軍艦島を知るには対岸にある資料館へ行く必要があります。

軍艦島はどんどん荒廃していきます。数年後、数十年後・・・どのような姿で存在しているのか、そもそも存在しているかさえわからない状態です。手を加えるべき遺産か、手を加えるべきではない遺産か・・・。軍艦島をどう捉え、どう扱っていくのかが問題であると感じました。

軍艦島の次は原爆資料館です。・・・なのですが、17:00に平和公園集合ということになり、約5時間ほど自由時間でした。(原爆資料館と平和公園は必ず見学です)

私は友達と2人でグラバー園と大浦天主堂に行ってきました。(丁度いい写真がありませんでした・・・)グラバー園の中には軍艦島と同じ「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の1つの旧グラバー住宅、国指定重要文化財の旧リンガー住宅、旧オルト住宅などがあります。すぐ近くにある大浦天主堂は国宝となっています。グラバー園は当時の建物を活かしながら、中に展示をしてありました。また、おすすめのフラワースポットや衣装の貸し出しなども行っているようで、インスタ映えを狙う若い人も多く訪れるような観光の工夫もしていました。写真を撮ることに集中して歴史を学ぶことも忘れてないかな~なんて思うこともありました。大浦天主堂には博物館も併設されており、旧羅典神学校、旧長崎大司教館が活用されています。キリシタンの歴史以外にも当時の建築についても学ぶことができます。

路面電車に乗り原爆資料館を目指します。なかなか乗る機会のない路面電車・・・とても良かったです。山形にも欲しいですね!

さて、3日目の最後は原爆資料館と平和公園です。

原爆資料館には平日にも関わらず多くの人がいました。(団体客、外国人の方が目立ちました)当時の写真や物、長崎の街の惨状を再現したコーナー、映像、絵・・・など様々な 展示がありました。中には、実際に触れることができる展示も・・・。常設展示や長崎原爆についての解説が聴ける12カ国語の音声ガイドがあり、戦争、原爆の悲惨さを知るべきなのは日本人だけではないということを感じました。

実際の遺品や写真などを見て、文章を読んで、音を聴いて・・・。物だけでなく、人の言葉や映像も遺産として残っていました。原爆資料館の資料を保護するのも、実際の体験談を語り継ぐのも、今回学んだことを人に話すことも、長崎の「戦争」「原爆」を保存することなのだと思いました。

「戦争」というものを多く学ぶことができる場所です。戦争を知らない世代である私たちは必ず行かなければならない場所だと感じました。

4日目は長崎に別れを告げ、熊本へ向かいます。またね、長崎!!!

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月