卒論・口頭研究発表会 各賞の受賞者が決定!

卒業論文・口頭研究発表会にかかる各賞の受賞者が決定いたしました!

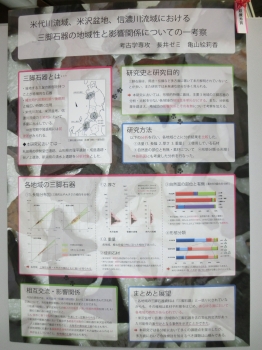

◆最優秀賞

亀山 絵莉香

「米代川流域、米沢盆地、信濃川流域における三脚石器の地域性と影響関係についての一考察」

◆優秀賞

大沼 文香

「在日南米日系人の来日背景と現状から見えてくること」

吉田 郁哉

「近世後期羽州村山郡における商人荷脇道駄送研究」

◆研究奨励賞(学科独自の賞)

藤井 渉

「環境を活かした温泉旅館の観光と信仰―山形県西川町志津温泉を事例として―」

太田 かおり

「社家における継承問題―山形県山形市大字漆山稲荷神社を事例に―」

◆学生が選ぶポスター賞(学科学生の投票で選出)

藤原 詩織

「『有珠郡移住開拓史要』の研究―亘理伊達家の移住開拓―」

卒展は2/15(日)まで開催しております。

409講義室に論文も展示しておりますので、気になった研究があればぜひ足をお運びください!

チー川沿いの村を訪ねる-マハサラカム~ロイエット~ヤソトン

12月24日(水)

タイでの調査はいつも朝が早い。7時に宿を出発、マハサラカム県モー村を訪ねる。沿道の田んぼにサトウキビやマンサンパランの畑が以前より増えた。イサーンではウドンターニー周辺がサトウキビの一大産地だ。近年はバイオ燃料の普及で生産地が拡大している。バイオ燃料車も普及しているという。

顔なじみにTさん(60歳)と副村長Sさんを訪ねた。150~200年前にコラートのN郡から7家族が移住して村が成立し、その後5つの郡からさらに移住者が増えたという。ここは土器作り専業の村なので農地はもたない。同じくコラートから各地に散った姉妹村へさらに移住する人もいた。最後の人は50年前コラートのW村に行ったKさん世帯だったよと。当時はみんなクィアン(牛車)でいったんだよ。

村の歴史を書いた文献を借りて町までコピーに行く。専門学校前のコピー屋さんで仕上がりを待っている間交差点を見ていたら、警官6人が年末の集中取り締まり。走ってくるバイクを一網打尽。免許と保険とヘルメット着用の検問。違反一件につき、その場で罰金200B没収。お金さえ払えばあとはノーヘルどころか3人乗りでも4人乗りでも、さあどうぞ、行ってらっしゃい…。ラオスもミャンマーもそんな感じだ。タイの都市部ではずいぶんヘルメットが普及した。

午後からはロイエット県のT村を訪ねた。ポターはもう一人だけとなった。しばらく話を聞いてタンボン長から村の歴史を記した文書を見せてもらう。村ができたのは2346年(タイ暦で今年は2557年)。もう200年以上前だ。やはりコラートのM郡から来た家族によって村ができた。民族もタイ・ラオではなく、タイ・ブン(タイ・コラート)だと伝承する。

帰りがけに村のお寺ワット・ノンサワン(通称:ポットテンプル-土器で出来たお寺)に寄った。タンブンの果物を持って高僧を訪ねると、清めをしてくれ、指輪やなにやらありがたい品々をいただく。あんたは2年後にたくさんタンブン(お布施)をしなさいよ!そうすれば幸せになれます、と。

この日はそのままバンファイ(ロケット祭り)で有名なヤソトンに行って泊まった。

バンファイは5月、農作業を前に天に雨の乞うお祭りだ。双眼鏡で追跡しながら落ちてくるまでの時間で賭けをする。2mぐらいの小さなロケットでも3分は落ちてこない。

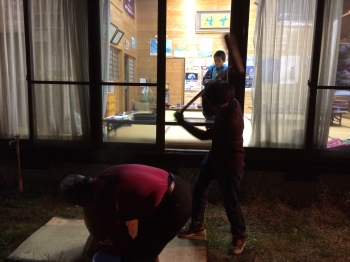

屋代村塾の収穫祭へ

山形市と高畠、それほど遠い距離ではないので通いでの発掘調査ももちろん出来るのだが、地域と一体となった調査を目指して屋代村塾に合宿しながらの調査をしている。今年の調査のお礼と来年へのご挨拶をと思い収穫祭に参加した。

高畠駅からの景色も屋代村塾から望む景色もすっかり見慣れた風景となった。昨年の日向洞窟遺跡調査で初めて高畠を訪れてから約2年。回数的にはそれほど訪れてはいないと思うが、どこか見慣れた、どこか安心する景色だ。

そんな思いを抱きながら屋代村塾へ。昨年も先輩が参加した、屋代村塾の収穫祭へ。屋代村塾に着くと、既に恒例の餅つきが始まっており、見かけたことがある人もちらほら。屋代村塾の管理をされている冨樫さんにご挨拶をし早速餅つきを。

今年屋代村塾で調査中に開いていただいた、中帳場でも餅つきは経験していたのだがなかなか難しい。餅つきが終わった後は、中に入りついた餅や地域の人が作って持ち寄った料理を頂いた。

<挨拶をする学部2年の菊池くん>

収穫祭には、農楽校に参加した小学生や早稲田大学の学生も参加しており賑やかな前回の中帳場とは違った雰囲気の美味しい料理と美味しいお酒に囲まれ交流会となった。特にお雑煮が美味しくひとりで完食してしまった。

話は全く変わるが、屋代村塾では手酌はご法度だそうだ。手酌とは、自分で自分のコップにお酒を注ぐことだ。みんなでお酒を飲んでいてもつい一人暮らしの癖で手酌をしてしまう。今回も、手酌をしてしまったのだが、そうするとすかさず誰かがお酒を注いでくれた。これがなぜか妙に嬉しいのである。どんな寂しい生活を送っているんだと言われてしまいそうだが、なにか言葉にできない嬉しさがあった。みんなでついた餅と地域の人が持ち寄った料理を食べ、年代も住んでいる場所も考え方も違う人間がお酒を呑みながらひとつ屋根の下で語り合う。文字にするとなんのことないかもしれないが、私にとってはとても面白く貴重な時間だった。

来年はもっと多くの後輩と先輩を誘ってまたこの屋代村塾を訪れたいと思う。

北野ゼミ 九州ゼミ旅行二日目

ゼミ旅行二日目は、長崎県の端島(軍艦島)からのスタートです。

前日の天気予報では台風の影響もあり雨とのことでしたが、曇り空と風が少し吹く程度の天気模様となりました。

予約していた船に乗り込みいざ出発です!

長崎港内を出港してからは、三菱の造船所やイージス艦といった様々な船を見ながら、観光案内のアナウンスを聞き端島の簡単な説明を受けて目的地へと向かいました。

約一時間ほど波に揺られ遠くの方に見えてきた島の姿はまさに「軍艦」そのものでした。

端島は天候や波の高さなどの都合により、船長が危険と判断した時点で上陸することができません。ゼミ生全員が上陸することを渇望していましたが‥

結果は上陸することが叶いませんでした。波の高さの影響だったようですね‥

上陸することができなくなったため予定を変更し、端島の周遊ツアーとなりました。

通常の上陸ツアーでは向かう事はない島の西側まで船で回り実際に島の隅々まで見ることができました。

島の娯楽施設や学校・社員住宅・島民の信仰の対象となっていた端島神社などの細かい住居の説明を一つ一つ受けることができました。

上陸できなかったとはいえ、普段見る事ができない島民の生活スペースについて詳しく説明を受けることができたためよい体験となりました。

端島を後にして向かったのが、炭鉱の島として共に栄えた高島です。

この島にある「高島石炭資料館」を見学しました。ここの資料館では、高島とその周辺の炭鉱の歴史的資料を展示しています。

上陸時間が限られているためすべてを見ることができませんでしたが、ガイドボランティアさんによる端島の全体模型を用いた説明は、話に飲み込まれるほどわかりやすく上陸ができなかった私たちにも、島のどこに何がありどう生活していたのかがわかるような想像力をかきたてる説明でした。

ボランティアさんに、端島は数日前に建物の一部が倒壊し崩れたと説明を受けました。

私たちが見た端島はその日限りの物であり明日にはまったく違う形になってしまいます、それをただ写真に収めるのではなく、是非自分の目でみて記憶に残して欲しいというガイドさんの言葉は今も記憶に残っています。

約二時間のツアーを終えて船を降りて次に向かった先は‥

美味しいラーメン屋さんです。

お昼休憩をはさんで次の目的地である出島を目指しました。

出島といえば、扇形の人口の島で海に取り囲まれている印象でしたが現在周りはビルに取り囲まれている状態でした。

東側ゲートの方から入場し、出島の歴史・修学スポットを回りました。

19世紀初頭の出島の姿の復元を目指しているらしく、南蛮貿易時代から明治時代以降までの建物を見ることでき、出島に住んでいた人々の生活の姿を再現しているジオラマなども数多くあり、19世紀の出島の姿をイメージしやすかったです。

また、映像で出島の歴史や現在の復元整備事業の説明と盛りだくさんの説明を受けることができたため、出島の史跡と建造物の「昔」の姿と完全復元を目指している「今」の姿を確認することができました。

出島を後にして向かった先は、同じ長崎市内の大浦天主堂です。

カトリックの教会であるため祈りをささげている人の姿や観光客の姿で賑わっており、外観や内装もとても綺麗で目を奪われました。

すぐ隣には有名なグラバー園もあったのですが、時間の都合で立ち寄ることができませんでした‥

二日目最後の目的地は、日本初のアーチ式石橋として有名な眼鏡橋です。

橋が眼鏡に見えると思っていたら、川面に映った影の跡が眼鏡に見えることからこの名前がついたそうです‥

眼鏡橋をはじめとする周辺のスポットでは、ハートストーンが埋め込まれており人が集まるパワースポットとして人気を集めています。

ゼミ生(女子)も祈りをささげていました。

そのあとは、今日の宿泊地である佐賀県の唐津まで向かい二日目は終了しました。

二日目は長崎市内での観光でしたね、三日目に続きます‥

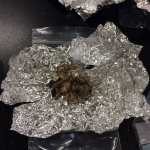

文化財保存修復学科と合同授業 ー出土土器の保存処理ー

今年度の発掘調査で出土した土器の保存処理について、文化財保存修復学科米村ゼミと歴史遺産学科長井ゼミの合同ゼミを行いました。5月には、映像学科の屋代先生のゼミと合同ゼミを行っています。その時の様子は、コチラを御覧ください。

遺跡を発掘して出てくるものには、脆弱なものも多く、そのままの状態で長く保存することは出来ません。そのようなものには、保存処理が不可欠です。今回出土した土器も、そのように脆いものが多く、保存処理を施す必要があります。そこで保存処理をするにあたり、より良い保存の方法を探るため、考古学からの知識だけでなく、保存修復の先生や学生と協力して行おうということで合同ゼミを行うに至りました。

今回の合同ゼミでは、実際の遺物を目の前にしてどのようにすればよりよい方法で保存できるのか、両ゼミの学生と先生を交えてディスカッションを行いました。検討の末実際の遺物に処理を行いましたが、初めて見る方法にドキドキでした。今回施した処理は、数日乾燥させないとどのようになるかわからないそうですが、処理直後の状態は良好でした。

映像学科との合同ゼミの時も感じましたが、他分野の意見を聞いたり、方法を生で見るのはとても刺激的で勉強になります。今後も、両ゼミの学生同士で作業を続けていく予定ですので、お互いに学び合えるように頑張って行きたいと思います。

佐藤ゼミ ゼミ旅行1日目

9月3日、佐藤ゼミは広島へ4泊5日のゼミ旅行に出発しました。

まず最初に仙台空港に集合し、手荷物検査を行った後に空港内のレストランで昼食をとりました。

昼食をとった後は飛行機に搭乗し、約1時間半のフライトをしました。

そして…

広島空港へ到着!!

その後、空港で呉市行の高速バスに乗り呉駅へ向かいました。

呉駅の目の前にある呉阪急ホテル。本日はこのホテルに宿泊しました。

ホテル付近の公園には、あの史上最大の戦艦である大和の錨が展示されていました。

実は呉は大和が建造された土地なのです。呉には、これ以外にも大和や、かつての日本海軍に関するモノが数多くあります。

大和の錨を見た後は、晩御飯を食べに行きました。

広島と言えば広島風お好み焼き!!

ということでお好み焼きを食べました。

本日の活動はここまでです。明日からは様々な場所を巡ります。

フィールドワーク演習4日目

いよいよフィールドワーク演習も最終日の4日目となりました。

今回も南原町公民館で前田村文書の撮影などを行いました。

私の班では初めて絵図の撮影を行いました。絵図の撮影はホワイトボードに張り付けて行うのですが、カメラのピントを合わせたり、絵図を張るのが難しいと感じる1年生もいました。

その一方で、「字がはっきり写っていない」「影が少し入っている」などカメラワークにこだわる人も現れ、一生懸命さが感じられました。撮影にも慣れてきたんだなとも思いました。

後半はそれぞれの班で前田村文書を撮影していて気付いたことなどを発表してもらいました。

1年生からは

「現在の前田地区と同じで江戸時代の古文書にも○○という名字が多い」

「千歳山の「歳」の字が「年」になっている文書があった」

などの意見が出ました。私が気付かないようなことにも気付くようになり、よく見ているなと思いました。

4日間に及んだ今回のフィールドワーク演習でしたが、1年生は古文書の取り扱いや、撮影などに慣れ、成長が感じられました。

3年生にとっても1年生に教えることで古文書の取り扱いや撮影の復習のよい機会となりました。

第一回瀧山登山

5月9日、石碑チュートリアルのメンバー10人くらいで本格的な登山の前にハイキング程度の登山を行いました。

天気は曇りで雨の降りそうな感じです。

登山口まで着いた時点でひんやりを通り越して寒いと感じました。

西蔵王放牧場入口から登山が始まりました。今回のルートは前滝コースです。

登りはじめてすぐに垢離かけ場で湧水があり、その水を飲むことができます。

登るにつれて寒くなり、防寒対策が足りなかったことを痛感しました。

姥神が祭られている地点や慈覚大師休み石を通り、

最終地点の瀧山川源流碑まで来ました。

源流から水は出ているものの、雪で覆われていて春が始まったばかりという感じでした。

帰りには赤くさびた三百坊鳥居を計測。

事前調査の登山はハイキング程度のものだったはずですが、結構ときつかったと感じました。

本格的に瀧山に登るときは冬用の服装でもいいと考えます。

フィールドワーク演習3日目

8月28日、フィールドワーク演習の3日目になります。

この日からは、南原町公民館で前田村文書の撮影を行いました。

前日まで撮影していた文書は明治以降の比較的新しい史料でしたが、前田村の文書はそれよりも古い江戸時代の文書になります。

初めて見るであろうくずし字に1年生は興味津々。

「何書いてあるか全然わかんねー!」という声もちらほら…

何とか解読しようと頑張る姿も見られて感心です。

また、耕地図や番地図など絵図の撮影も行いました。

絵図の中には非常に薄いものもあり、取り扱いには細心の注意を払います。

ホワイトボードに絵図を貼る係になった1年生の中には表情がちょっとかたくなっている人もいましたね。

この日からはまる一日撮影というスケジュールになります。

文書を壊さないように、撮影失敗しないようにと気を張りっぱなしだった1年生

ちょっと疲れてしまった人もいたようですね。

ですが、最後まで気を抜かずとても丁寧に撮影出来ていました。

前日まで撮影していた「家」の文書と今回撮影した「村」の文書

残されているものの内容にはどのような違いがあるのでしょうか。

撮影する、という作業には慣れてきたようなので内容にまで目を配れるようになると良いですね。

次がフィールドワーク演習最終日になります。ご期待ください。

フィールドワーク演習1日目

8月26日火曜日よりフィールドワーク演習が始まりました。この演習は1年生と3年生が共同で行う演習で、古文書整理や撮影などを行うというものです。

第1回目である26日は、古文書の扱い方の説明と古文書の撮影などを行いました。1年生には古文書に初めて触れるという人が多く、また、撮影も初めてという人が多かったです。

しかし、1年生は初めてにもかかわらず熱心に古文書の撮影に取り組んでいて、順調に撮影を進めることができました。古文書の中には手書きの宮城県の地図や明治時代の小学校の卒業証書や「夏休みの過ごし方」と書かれたものまであり、興味を持った1年生もいました。

フィールドワーク演習は29日金曜日まで行われ、山形市内の前田地区の調査、区有文書の撮影なども行っていく予定です。

今後の続報にご期待ください。

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月