ちょっと遅めのオープンキャンパス報告

すでに夏季休暇に入り、話題としては遅くなってしまったのですが…8月2日・3日と開催されたオープンキャンパスについてお届けいたします。

今年度夏のオープンキャンパスでは、いつも学科説明で使っていた部屋で体験コーナーをひらくなど、例年とは雰囲気がガラッと変わりました。

例年とは違うことをやるということは、その分、新しく考えたりすることや準備しなくてはならないことが増えるわけで…。

学科の教員はもちろん、オープンキャンパスを主に担当してくれた3年生たちは、オープンキャンパスのひと月も前から、遅くまで大学に残り、打合せや準備をしてくれていました。

それに加え、まだ大学に入って半年も経っていない1年生、ようやく学科のことを説明できるようになってきたばかりであろう2年生、卒論・就活と一番忙しい時期だろう4年生も協力してくれました。

また、当日に遊びにきて、そのまま手伝ってくれた学生もいました。ありがたいことです。

その甲斐あって、人足も絶えることがなく、恙なくオープンキャンパスを終えることができました。

この成功を来年度にもつなげていきましょう。

みなさん、本当におつかれさまでした!

準備室からでした。

高畠まちあるき 7月27日

7月27日、高畠まちあるきが行われた。前日の気温は38度で、どうなることかと考えていたが、当日は過ごしやすい天候でまちあるき日和であった。

私たちの班は、初めに高畠町の熊野神社に行き鳥居の説明を受け、熊野神社付近のお家の方にお話を伺った。

高畠町の鳥居は、不必要に壊して新しい鳥居を作ったりはせず、その都度に直し、長く大切に使われているという特徴がある。聞き書き調査では、熊野神社のキツネとタヌキの伝説をお聞きし、更に深く高畠石と住民の方の暮らしとの関係性について知る必要性がある事を再確認した。

また、熊野神社周辺の住民の方から神社の祭事などについてお話を伺った。皆さん温かい方ばかりで、丁寧に分かりやすく教えていただき、スムーズに調査を終える事ができた。熊野神社では、春と秋に、参道に旗を立て農産物豊穣を願う祭りがおこなわれるという事をお聞きし、熊野神社の祭事は、2つの地域が、地域の枠を超えて守られているという事を実感した。

飯綱大権現の鳥居を観察している様子。

熊野神社 鳥居

お知らせ

8月23日(土)13:00~16:00高畠町瓜割石庭公園にて、『たかはた石工サミットⅡ』が開催されます。石切り技術・石降ろしの実演があり普段見られない貴重な技術を見る事ができます。高校生のみなさんによる吹奏楽の演奏や地元フォークソングクラブのみなさんの素敵な演奏もあります。

ご家族やご友人をお誘いあわせのうえ、ぜひ足をお運びください。

2014年度 歴史遺産学科卒業論文中間・口頭発表会

7月30日(水)に2014年度歴史遺産学科卒業論文中間発表会および口頭研究発表会を行います。

歴史遺産学科の学生はぜひ聞きにきてくださいね。

4年生のみなさん、先生たちに意見を頂ける貴重な場です。自信を持って発表してください。

また、ちょっとした一言が研究に足りなかったものや新たな視点に気づくきっかけになることも多々あります。

他の人の発表もしっかり聞き、何か思ったことがあれば積極的に意見・質問をしましょう。

3年生のみなさん、会場の設営や進行のお手伝いをよろしくお願いします。

◆2014年度 歴史遺産学科卒業論文中間発表会 および 口頭研究発表会

とき 7月30日(水)12:30~

場所 407講義室

発表予定者 中間発表者27名、口頭発表者1名

※別日発表

とき 7月28日(月)17:10~

場所 405演習室

発表予定者 中間発表者1名

◇◇発表タイトルとタイムスケジュール◇◇

◆中間発表会

12:30~

<考古学専攻 長井ゼミ>

「山形県内における河童形土偶の変遷について」

「米代川流域、米沢盆地、信濃川流域間における三脚石器の伝播について」

「日向洞窟遺跡西地区における縄文時代草創期の被熱と原礫面の分布 ―剥片資料の分析から―」

「縄文時代における釣針のチモト部の形式変化について ―仙台湾周辺の遺跡間の関係を探る―」

<考古学専攻 北野ゼミ>

「ガラス玉の研究 ―東北地方南部を中心に―」

「縄文時代の骨角製釣針の一製作技法 ―大畑貝塚出土釣針を中心として―」

13:40~

<文献史学専攻 佐藤ゼミ>

「災害から発生した争論 ~山形市の瀧山川、馬見ヶ崎川、須川を中心に~(仮)」

「上杉家の正月行事(仮)」

「慈恩寺の行事から見る院の関係」

<文献史学専攻 竹原ゼミ>

「近世後期羽州村山郡における承認荷脇道駄送」

「『有珠郡移住開拓史要』から見る亘理伊達家の移住計画」

「明治期秋田県内における武術教育奨励」

15:20~

<民俗・人類学専攻 謝ゼミ>

「屋号の所在 ―山形県米沢市大字関地区を事例として―」

「風刺画から見る幕末~日露戦争期の日本 ―「パンチ」のステレオタイプの変遷―」

「箸をめぐる思考」

「さくらんぼ栽培の文化史的研究 ―山形県東根市を事例に―」

「神楽の現状と保存 ―宮城県亘理町の牛袋法印神楽を例に―」

「北国が育んだ刺し子技法 ―津軽の大地からこぎん刺しを語る―」

「なぜ人肉を食べるのか? ―近代日本におけるカニバリズムに関する1考察―」

「信仰と観光に見る志津温泉街の役割 ―来山者と地元民の意識―(仮)」

16:50~

<民俗・人類学専攻 田口ゼミ>

「生命の認識 ―仙台市の小学校の兎飼育を通して―(仮)」

「「マタギ道考」と技術伝播の可能性 ―御所山~甑岳を想定して―」

「鉄道の枕木から見る森林利用 ~戦後における国鉄の枕木の調達などを中心として~」

「社家における継承問題 ~山形県山形市の事例~」

「害獣という認識の発生経過 ―東根市東郷上野台地区および東根市役所を中心として―」

「山形県山辺町作谷沢地区における入会林とその変遷(仮)」

「現在、日系人が日本に求めるもの ~リーマンショック後に見る若い南米日系人の日本への就職と留学~」

◆口頭研究発表会

18:10~

<民俗学専攻 謝ゼミ>

「番楽における鬼面の役割 ―秋田県由利本荘市を事例として―」

◆中間発表 別日

<考古学専攻 北野ゼミ>

「山形盆地における古墳時代前期土師器による炊飯方法 ―服部遺跡・藤治屋敷遺跡を対象に―(仮)」

「御出遺跡出土木柱からみる低湿地においての樹種の選択性」

高畠まちあるき 6月29日

6月29日に、毎月恒例となった高畠町での調査が行われた。今回の調査では前回の鳥居の補足調査だけでなく、建築の実測という新たな試みを行う。

6月29日に、毎月恒例となった高畠町での調査が行われた。今回の調査では前回の鳥居の補足調査だけでなく、建築の実測という新たな試みを行う。

前日の天気予報は雨と予想されており当日の天気が不安であったが、集合した時点では雨は止んでいた(雲行きは怪しかったが…)。このまま雨が降らないことを祈りつつ、現地へ向かう。

私たちの班の担当は、鳥居の補足調査である。自身も石を扱う仕事をしているH氏の手助けによって、聞き書きなどをどんどん進めた。私が興味深かったのは一つの鳥居(神社)に複数の名称があったケースである。

たとえば竹森にある稲荷神社である。この場所を地域の人は「お稲荷様」と呼んでいるのだが、土地の持ち主であるT家は「荒神様」と呼んでいるのである。一つの神社の呼び名が人によって異なるということはこれまでの調査でも何件か発生しており、北野先生の見解ではどの呼び方も間違いでないのでは、ということであった。人々が各地の神を一つの地に集める例はよくあるのだが、これもまたその例の一つかもしれないということである。こういった「複数の神が一箇所に集められている」場所では、信仰方法も一つの神が祀られている神社と変わるのかどうか、興味深いところである。

今回の調査で補うことができなかった部分は、次回以降に持ち越しである。完成を目指して頑張ろう!

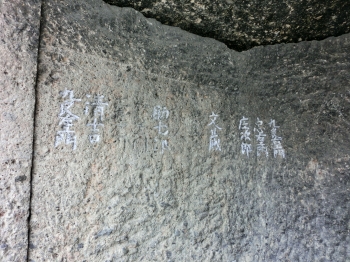

また、今回石番小屋(嘉永5年製)という石造物に刻まれた人名の拓本を取り、読み解く作業を行った。

大学の授業や課外活動では、土器や瓦の拓本しか取ったことがなかったので、石造物の拓本取りはとても苦労した。作業中雨が降っていたため紙や用具を濡らさないように注意した。文字として読むことができない物や雨で濡れてしまい滲んでしまったものなど失敗作も多くできたが無事完成することができた。

大学に戻り、パソコンを用いて文字を読み解いていき、すべてを解読することができた。

今後また拓本取りの作業があれば、墨をただ押し当てて文字を写すのではなく、文字の凹凸を理解しそれに合わせ作業を行い、壁面の風化や損傷といったことを言い訳にせずに拓本を完成させたい。

今回計測を行った石造ポンプ小屋。

今回計測を行った石造ポンプ小屋。 拓本を採った壁面

拓本を採った壁面

読みやすい文字には地元の人によって白色が入れられているが他にもたくさん文字がある

調査を行った大笹生の石番小屋(嘉永5年)

http://blogs.yahoo.co.jp/kazuo_furukawa19/10434581.html

親子体験授業 石器作りをしよう!

山形県立博物館と歴史遺産学科の連携講座として前回の縄文土器作り講座に続き、今回は長井謙治先生が講師となって小学生に石器作りをレクチャーした。タイトルは「大昔の石器を作ろう」である。人類の進化と石器のあれこれについてお話があり、その後に石の割れについて説明があった。先週作った縄文土器も野焼きした。

土器作りを行った25名の小学生と保護者が前回に引き続き参加し石器づくりに挑戦した。まず直接打撃を行って果物の切れ味を体験した。それから先生に加え、考古学ゼミの学生5人も加わり、押圧剥離を用いた石鏃づくりに挑戦した。参加した学生のうち3人は、昨年、長井先生と共に韓国で石器製作を子どもたちに教えた経験があり、その時の経験を活かして子どもたちと接した。

最初は苦戦していた子どもたちであったが、後半はみんなコツを掴んでいたようだった。なかには、大学生顔負けの石鏃を作った子もいた。

小学生の積極さと器用さに驚かされた一日となった。

未来に伝える山形の宝-精神と美

歴史遺産学科と連携協定を結んでいる山形県立博物館で、6月7日~9月15日に企画展「未来に伝える山形の宝」が開催されます。

学生たちはボランティアとして設営に協力しているほか、広報媒体のデザインも行いました。垂れ幕やポスター、図録、チラシ、リーフレット、入場券

現場で体験する一つ一つの作業を通して学びを深めていきます。

高畠まちあるき 石鳥居補足調査

6月1日。天気は快晴。絶好の補足調査日和である。しかし、6月にしては少々暑すぎる。

どうして朝からこんなに暑いのかと、心の中で毒づきながら、石鳥居補足調査のはじまりはじまり。

今回はこれまでの調査で抜け落ちていたデータの補足と住民の方への聞き取りを中心に調査を行った。

郡山女子大の3人をはじめ、芸工大の1年生4人など、新しい仲間がまちあるきに加わり、何だか新鮮な気持ちになる。次回、6月29日のまちあるきでも会えることを楽しみにしている。

私の班は、二井宿・亀岡の二地区の鳥居の補足調査を行った。

14基調査した内、2基の鳥居について住民の方からお話を伺うことができた。少し紹介したい。

神社名:観音様

・個人の家が所有している観音様。そのためか、地区の人がお参りなどをすると、所有者に怒られた。だから、誰も今は手入れなどをしていない。

・お参りをするときは貫に小銭をあげていた。

・鳥居の正面には昔、小さな祠があったが、所有者がどこかへ移動させてしまった。

神社名:秋葉神社(あきはじんじゃ)

・上駄子町の部落で祀っている。

・年1回、8月20日近辺の土曜日に部落のお祭りをする。

・修理をいつしたかは分からない。

、最後は班ごとに今回の調査の報告をし合った。調査と暑さで疲れた身体に、アイスの冷たさと人の温かさが身にしみた。今回は新しい鳥居や新情報も手に入り、大収穫の調査となった。次の6月29日のまちあるきでは、一体どんな発見と出会えるのだろうか。楽しみだ。

暑い中、まちあるきお疲れ様でした!!

ソフトボール大会

こんにちわ。

歴産2年の菊池です。

今月の17日土曜日に、芸工大グランドで企画部長こと檜野泰巳(3年)さん幹事の、歴産ソフトボール大会が開催されました。

懸念されていた雨も降らず、晴天と強風の中白球を追いかけました。

その写真をあげておきます。

卒展の準備風景

来週から卒展が始まる卒展に向け、今日は4年生みんなで設営です。

そこで、設営の風景をちょっとだけお届けいたします。

午前中は口頭発表会のリハーサル

午後は夜まで卒展の設営。

自分たちのパネルがずらりと並ぶ部屋を見て、もうすぐ卒業するという実感がじわじわと湧いてきている様子でした。

展示の出来栄えはぜひぜひ卒展にいらして、その目でお確かめください!

2月11日・12日には口頭発表を控え、緊張感も漂い始めています。

悔いの残らない発表をしてくれればいいなあ、と思う副手でした。

※口頭発表会については過去のブログ記事(http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/?p=2581)をご参照ください。

石碑調査チュートリアル 資料作成編

石碑調査チュートリアルです。

石碑調査チュートリアルです。

今回は、今まで調査した場所の平面図を清書する作業です

外での活動も大変ですが、中の活動もそれはそれで大変です

メジャーなどで測った数値を使って縮尺を決め、きれいに書き直していくのですが…

完璧だと思っていた平面図も、

「ここの距離ってどうなってるの?」

という箇所がちらほらと…

一時間ほど外に出て、不足していたところを埋めてきました。

平面図もそろそろ完成だと思います。

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月