文献史学ゼミ旅行二日目ー!!

更新忘れてました、すみませんm(__)m

二日目最初は「軍艦島」

フェリーに乗って、大海原へ向かいます!!!

大海原ってほどでもなかったのかもしれないけど…

フェリーって、走ってるときはいいんですが、停泊してる時の揺れがちょっと気持ち悪い

若干酔いました

長崎港を出たら、三菱の造船所を発見!!

うおおおおかっこいい!!

イージス艦もかっこいい!!かっこいいぞ!!

そんなこんなで船旅を楽しみながら、まず向かったのは「高島」

軍艦島と同じように、炭鉱の島ですね

高島には資料館があって、そこを見学しました

炭鉱の男たちが使った道具たちですね

作業員たちは、このような装備で炭鉱で働いていたんですね…

炭鉱は、海の下に延びているのだとか

島から地下に降り、そこから横穴へと入っていたそうです

これは、軍艦島も同じです

高島を出港し、次に向かったのは「軍艦島」

全体的に灰色っぽいですね

これは、軍艦と間違われてもおかしくない

この島は、廃墟をそのまま風化させているので、所々が崩れてしまってます

これは、軍艦島の校舎です

中はどうなっているのだろう…

この島の炭鉱が稼働している時代、人口密度は東京を超えていたとか。

こんなに狭い島なのに、東京以上の「人口密度」!!

…人口は越えてませんよ。越えていたら、ちょっと怖いです

真っ黒になった階段

炭鉱労働者が上り下りした階段ですからね

しかし、こんなに年数がたっても真っ黒だとは

あと、この階段、いつ落ちてもおかしくないようなのに、何故か落ちないんだそうです

なんでも、「炭鉱労働者達の執念」が詰まっているのだとか

坑道まで行くには、かなり深くまで降りるわけですが

今みたいなエレベーターではなく、籠みたいなのに乗って一気に降りたのだとか

気絶しますよね…

降りたら降りたで、坑道内は気温40度、湿度90%…

灼熱です…

実際、坑道に降りてから戻ってこなかった人も少なくなかったのだとか…

今回は、波も高くなく、天気も良かったために上陸できました

なんでも、上陸できない日のほうが多いらしいですよ

上陸した際に係員さんが「おめでとうございます」っていってたのは、こういうことだったのか…

と、あとで気が付く

次は出島!

出島と言えば、海に出っ張ってるイメージなんですが…

思いっきり陸続きになっていました

埋め立てとかがあったらしいです

出島が出ていないとは…なんてことだ…

分かってはいたんですけどね。

出島内で食事を済ませた後は、出島を見て歩きました

二階がカピタン部屋

圧倒的違和感…

そしてラストは孔子廟

中国には詳しくないけれど、なんかいかにも皇帝が住んでそうな入口だと思います…

住んではいないんですけどね

孔子の残した言葉「温故知新」とかの文章もあったりして、思っていたより楽しめました

ただ、孔子廟で一番インパクトがあったのは、お土産屋で売ってた偽キャラクターのキーホルダ―…

あれってアウトでは…??(笑)

高畠まちあるき第2ステージ

そんな問いに答えるべく、町内の鳥居の悉皆調査が始まった。

今日は参院選挙。期日前投票や早朝に投票を済ませ16名が集まった。

2枚の調査シートの書き方と計測法を学んだ後、車に分乗して町内各所に散った。各班があらかじめ決められたエリアを聞き取りも含めしらみつぶしに押さえていくという戦略である。

16:30 みんなが成果を持ち寄りホームに帰ってきた。そして、報告会スタート。

今日はあわせて36か所の鳥居を調査した。このうち木製鳥居は6か所。残りはすべて高畠石製だった。正直、木製(両部鳥居)が6か所もあるとは思わなかった。いずれも米沢市との隣接地域であり、高畠町の石材産地に近づくとほぼ石製に限られてくる。1日で30基・・・・・総数は果たして?

ぜひ、みなさん予想してみてください。

農村部の神社には石鳥居が2つ、3つ、多いと4つもある所がある。かつて開田中にあったものを1か所に集めたせいらしい。板碑や各種石塔もおなじように神社に集積されている。

村の社の石鳥居は18世紀~19世紀半ばにかけて建立されたことがわかった。江戸期に建てられたものは明神系の鳥居が圧倒的に多い。皇大神社等では神明系鳥居が採用されているところもある。石工の引地さんの見立てでは今回の調査区には屋代方面の石が多いようだ。当時の採掘地の動向を反映している可能性がある。

石鳥居は地震で倒れたり、風雪(凍結融解)で傷んだりしやすい。特に貫や木鼻は壊れやすいので、脱落したり、取り換えられたものが散見される。さらに折れた柱や笠木・島木をカスガイ・モルタルで補修したもの、鉄板とボルトで固定したもの、倒れないようにワイヤーで両側から引っ張ってあるもの・・・・

19世紀になると貫に年号を刻む小型鳥居が出現するが、折れた貫を新材に交換する際に、当初の記年銘を複製した例があった。石工たちにも大切な記録を保存する意識があるのだろう。

また、鳥居には願主や施主が刻まれる場合があるほか、まれに石工名が刻まれる。貫を留める石の楔にわざわざ髙橋某と名前を刻んだものがあった。見えにくい楔にわざわざ名を刻む・・・たぶん石工だろう。その人間臭さに思わず笑みが漏れる。

高畠の石鳥居の特徴はなんといっても八角柱の台輪鳥居。デモをした青龍寺・薬師堂の鳥居もこの形式だった。台輪も柱に揃えて八角形になっている。

一本柳・水雲神社

糠野目のある神社では新潟地震で壊れた柱の残欠を、神主さんが大事に保存し、自宅の庭石に転用していた。同じく折れた柱を4分割し、御神木を囲う柵の支柱に再利用している神社があった。断片とはいえモノを残すことは土地の記憶を伝えることである。

ダンプにぶつけられ保険で直されたという傷だらけの鳥居、東日本大震災で倒れるも石の会の石工によって修理され復活した鳥居・・・。1基1基に物語が詰まっている。

傷つき、修理されつつ鳥居は地域の暮らしをずっと見つめてきた。地域の人に守られながらいまもそこにある。われわれはその姿を記録し、次世代に残したいと願う。そして、あわよくば石鳥居から高畠の歴史や独自の文化・景観を見出し価値付けしたい。

1年生初参加!

古文書撮影に1年生が初参加です。

古文書撮影に1年生が初参加です。

2年生も立派な先輩をつとめてくれました。

保存と研究のために古文書1枚1枚を撮影していくこの作業。

地道極まりないですが、とても大切な作業です。

本日撮影したのは、お医者さんをしていたお宅に残っていた古文書ですが内容は実にさまざま。

医学関係の書籍はもちろん、政治・経済・歴史などなど、その博識さがうかがえます。

撮影技術は一日みっちりやればある程度身につきます。

撮影技術は一日みっちりやればある程度身につきます。

技術が身に付くと単純作業の繰り返しのようになってしまいますが、いろいろな古文書に出会えるのも楽しみのひとつです。

形だけでもいろいろです。

さらにくずし字が読めるようになると、内容を知る楽しさもでてきます。

ホンモノの古文書に触れる貴重な経験です。

初心者大歓迎ですので、興味のある方は竹原研究室まで連絡ください。

山形城三の丸を歩こう!!

更新遅れました。

6月22日土曜に二年生の歴史資料演習の授業の一環で山形城の三の丸を歩いてきました。

今回は学生だけではなく、高校生やその保護者などの方にも参加していただきました。

大学コンソーシアム山形に集合し、初め佐藤先生による山形城についての建設・改修・改築についての話しや山形城についての簡単な歴史の説明などを行なってもらい明治期の山形城の様子などについての説明を受けました。

最後に現在の三の丸跡の説明を受け山形城における堀や土塁などの特徴的な形の説明を受けていざ三の丸跡へと出発しました。

山形駅前の大通りを歩くところ約五分最初の目的地である歌懸稲荷神社に到着し、より詳しい山形城の説明や信仰面の話なども聞くことができました。その後境内の西側にある土塁を目指しました。土塁の上を歩いていると急な斜面ができており戦国期における堀の跡や土塁を確認することができ、現代ではまず見ることができない昔の情景がそこには映し出されていました。

土塁の上では、実際に山形城のある方角へ目を向けましたが、ビル群が邪魔をして目でとらえることはできませんでした…

その代わりに土塁の上を歩くという貴重な体験ができた事や実際に堀と土塁を間近に見ることができたのはとても貴重な体験でした!

次回は夏休みの期間中に行なわれるので今回の経験を生かし、また山形城の三の丸跡を歩きたいと思います!!

慈恩寺に行きました

7月2日火曜歴史遺産文献購読1で佐藤ゼミの3年生は山形県寒河江市の慈恩寺に行きました。

4月28日~7月15日まで公開されている慈恩寺秘仏展を見るためです。

今回公開されている秘仏は非公開の木造阿弥陀如来坐像(国指定重要文化財)、木造大日如来坐像(県指定有形文化財)と秘仏の木造勢至菩薩立像(市指定有形文化財)、木造観音菩薩立像(市指定有形文化財)の計4点です。

秘仏が公開されている場所は三重塔内部に木造大日如来坐像が、残り3体の像が本堂に於いて公開されていました。

まず本堂に行くと、一般公開されている弥勒菩薩を始めとした仏像の説明を受けた後に3体の秘仏が置かれる部屋に向かいました。

感想としましては、その部屋に置かれる秘仏はどれも圧倒されるものばかりでした。

どの仏像も細かなところまで掘られており、その施された細工は美しいものばかりでした。

そのために一部欠損箇所があったのが悔やまれます。

しかし、それを差し引いても秘仏たちが並ぶ姿は部屋の独特の静けさもあり、神秘的な光景でした。

写真撮影厳禁でしたので秘仏や置かれている部屋の雰囲気をお伝えできないのが残念です。

三重塔に向かうと内部の中心に木造大日如来坐像が置かれていました。何でも、中心に像を置くように作られたとか。塔は心柱でバランスをとるような仕組みになっていますが、中心に像を置くために心柱はニ階までとなっていました。

本当に山形のお寺の中でも大きなお寺だったと感じました。多くの仏像と歴史の重みからもそのことを感じさせられました。本当に今回行けたことは貴重な体験だったと思います。

1年生フィールドトリップ

1年生と学科教職員が参加する春のフィールドトリップに行ってきました。

1年生と学科教職員が参加する春のフィールドトリップに行ってきました。

村山盆地から雪の鳥海山がはっきり見える、年に1回あるかないかの好天に恵まれました。

最上川の舟下りに始まり、庄内地方の遺跡や博物館、羽黒山などをめぐってきました。

宿泊はオーシャンビュー、湯野浜温泉のリゾートホテル。ベランダや浴場からは日本海に沈む夕日を一望。ベランダでさえずりのする方を見ると、手すりに蛙を加えた野鳥が。空には飛行機雲。

満腹の夕食後には大部屋で特別授業。学生たちは眠い目を擦りながら真剣に先生方の話を聞いていました。理解してくれたことを念じます。

最後は閉館の危機が報じられたアマゾン民族館。写真は焼畑の豊かな栽培植物について語る山口館長。パパイヤやバナナ、キャッサバ、トウガラシ、ワタ(綿)、パイナップル、ウルクなど。自然環境に適応した暮らし、多様な栽培植物でリスク分散をはかる生存戦略についてわかりやすく説明していただきました。名物館長の解説と民族衣装の試着で楽しく過ごした後、帰路の車中には一気に静寂が訪れました。これから体験を通して学んだことをしっかりレポートにまとめてください。

古文書調査会!!

ご無沙汰してます。

歴史学分野では佐藤ゼミにお任せでだいぶブログ更新を怠けていました。

でも、じつはこの一年、はからずもチュートリアルを立ち上げていろいろと活動していました。

年度末の総まとめと来年度へのご紹介を兼ねてお伝えします。

チュートリアル名は「古文書調査会」!!

急いでチュートリアルに登録したので名前をひねる時間もありませんでした。

何をしていたかと言うと、第一にくずし字の読解です。

くずし字とは、その名の通り現代でも使用する文字をくずした文字です。ミミズがぬたっくったような字とも言われ、とても日本語とは思えないとも言われます。でも、訓練次第で少しずつ読めてくるから不思議です。ということで、毎週木曜日にくずし字読解の訓練をしました。

テキストは、山形県南陽市のとあるお宅に遺されていた『年代記』という古文書です。

毎年その地域やお宅で起こったことなどを書き記していて、江戸時代から明治時代にかけてそこで何が起こったかを簡潔に知ることができる興味深いものでした。

ただし、なかなか文字のくずし具合が激しい!それを毎週毎週よくぞ読んでくれました。

読解スキルは確実にあがったと思います。

来年度は新しいテキストをとりあげますが、一年かけて読んだこの『年代記』の解読文は冊子にまとめて出版したいですね。くずし字の勉強に加えて、南陽市の地域史発展にも貢献しましょう。

あと、くずし字読解の初心者講習もやりました。美文の2年生が来てくれたのがうれしかったですね。歴産ばかりでなく、他学科の方も是非参加して欲しいですね。

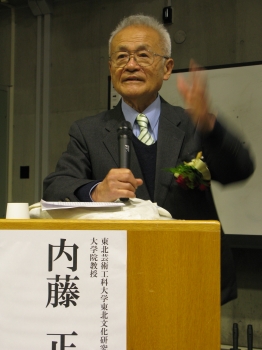

入間田先生と内藤先生の最終講義

ブログ投稿が大変遅くなりました、3年の櫛引です。東北芸術工科大学大学院並びに東北文化研究センターの内藤正敏教授、入間田宣夫教授が定年を迎え、今年度末で退職なされるということで1月26日に最終講義が行われました。会場には在学生、卒業生、大学教員から一般の方まで沢山の聴講者が詰めかけ、立って最終講義を見られる方もいるほどでした。

ブログ投稿が大変遅くなりました、3年の櫛引です。東北芸術工科大学大学院並びに東北文化研究センターの内藤正敏教授、入間田宣夫教授が定年を迎え、今年度末で退職なされるということで1月26日に最終講義が行われました。会場には在学生、卒業生、大学教員から一般の方まで沢山の聴講者が詰めかけ、立って最終講義を見られる方もいるほどでした。

内藤先生は自身で撮影された美しい写真と共に「出羽三山の宇宙」、入間田先生は岩手県平泉の文化的景観の話も織り交ぜた「最上川の文化的景観~21世紀の地域づくりのために~」とそれぞれ題して講義が進められまた。最後には卒業生からの花束贈呈がありました。会場の割れんばかりの拍手と両先生の笑顔に感動しました。同時にこれが本当に最終講義なのだと実感し、感動と共に寂しさも感じました。

講義終了後には、両先生を囲んでの「交流の広場」が立食形式で催されました。こちらにも卒業生・在学生をはじめ、多くの方が参加され両先生とのお話を楽しみながら食事をしておられました。7階ギャラリーは、適度な騒がしさがもたらす楽しさと両先生への感謝の気持ちで満たされ、素敵な会となりました。

講義終了後には、両先生を囲んでの「交流の広場」が立食形式で催されました。こちらにも卒業生・在学生をはじめ、多くの方が参加され両先生とのお話を楽しみながら食事をしておられました。7階ギャラリーは、適度な騒がしさがもたらす楽しさと両先生への感謝の気持ちで満たされ、素敵な会となりました。

ダートを走る大みそかの旅

12月31日

今日も風が吹いて寒い。7:30に宿を出発。今日は二つの村を探すミッション。

●DKC村

サワンナケートから東へ1時間半ほど走るとケンコーというチャンポーン郡の中心地に着く。ここからソンブリーを目指し、ダートを走るが車は思うように進まない。悪路と壊れた橋をやっとの思いで渡り、11:00にDKCという村を探しあてた。3年前にブッドンという桃源郷のような村に出会った時を彷彿とさせる所だった。

村長さんたちと村の中や田を歩きながら、生業である製塩や製材の話を聞く。田には塩の結晶が析出する。それから土器作りの準備(乾燥粘土を小割して天日に干す)をする女性たちの家々を見て回った。10世帯ほどが土器作りをしており、アクティブな村だった。しかし、当の女性たちがいない。聞くといまはタマリンドの収穫に忙しいらしい。チュアの野焼きがセットされているが、今日は強風で焼けないという。ブッドン村とよく似た作り方であるが、回転台が高い、亀板に竹の皮を使う、特殊な叩き板があるなど地域色がある。機織りをしていたTさん(70歳)らから土器作りの歴史や技法について話を聞いた。1975年(戦争の終わった年)、村は15軒。全部の家で土器を作っていたらしい。

●NLC村

また悪路を戻り、NLC村を探す。地図がないので聞いては走り、走っては聞く。不思議なのはみんなよく村の名前を知っていることだ。100kmぐらい離れた村でも道を教えてくれるし、そこまでの距離を言う。ラオスやタイの農村でいつも思うこと。日本ではありえない。

300軒以上の大きな村だった。10世帯ぐらいが陶器をつくっていたが、4~5年前に停止した。理由の一つはアリ塚に作る地下式の窖窯が水没によって毎年壊れるからだという。もう埋めてしまってみれないよ。残念である。ほかには粘土掘りがたいへん、薪探しが難しくなったなど。コスト負担を購入に頼らず、自ら廃絶の道を選択した格好だ。

訪ねたお宅には旦那さん(56歳)が作ったという陶器があった。夫婦二人で回転台に向き合って作る。驚いた。器種が豊富なのである。7器種ある。甕のエンは3法量あり、使い分けている。作りもいい。それぞれ用途を教えてもらう。器形と使い方の対応がよくわかる。多くの焼き物村は末期になると、売れる器種に生産が偏り、作りは雑になる。ここは全盛期のまま突然消えたような感がある。近々もう一度訪ねるだろうという予感。後ろ髪をひかれる思いで村を後にした。

夜はLAK35という13号線沿いの町の安宿に泊まる。3年前長期滞在したゲストハウス。毎晩、経営者のベトナム人ママさんと子供たち(息子はレディーボーイ)の料理を食べた。一家は今年、タイ側のムクダハンに遊びに行ったということで、会えなかった。したがって懐かしのママパットはお預け。宿は埃っぽい、お湯が出ない、水が出ない・・・・、相変わらずだ。寒い中、3人でわびしい年暮れを過ごした。

メーナムコン

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月