楽しい家族

夜は町で唯一というゲストハウスに泊まる。あたりは真っ暗。車はほとんど 通らない。星空が本当にきれいだ。夏の高畠を思い出した。

通らない。星空が本当にきれいだ。夏の高畠を思い出した。

隣の食堂で晩飯を食って戻ると、外でGHのママさんがパジャマ姿で息子とトランプをしている。我々も入って夜更けまで盛り上がった。マイ・チュア(「信じないよ」の意、日本ではダウトというゲームに近い)や“豚のしっぽ”みたいなゲーム(瞬発力が問われる)。ババ抜きや七並べもやった。ラオス人、タイ人、日本人、トランプに国境はなかった。

負けたものがビール1杯を飲む。いちばんいい思いをしたのはママさんだ。自分とは関係なしにビールの売り上げが伸びる仕組みだから。最後は娘さんや酔っ払った深夜番のいとこも混じって楽しい夜をすごした。

窯焚き

フィールドワーク三日目

どうも、大変遅くなりましたがフィールドワーク三日目の担当の弁慶です。

三日目はフィールドワークにふさわしく、石鳥居、小立地蔵、小立石碑、姥神、月山神社などへ行きました。天気はいまいちでしたが、困るほどではありませんでした。

個人的にもいろいろあって大変な日でした。小立地蔵では手に持っていたはずの傘がいつのまにか交差点の向こう側の塀に立てかけてあったり、予告にもありましたが、姥神に向かう途中で調査のための道具が入ったカバンの中で・・・。

ま、まあそれはさておき、個人的にはフィールドワークという言葉が最もふさわしいのは三日目だったような気がしないでもないです。

さて、おまたせして申し訳ありません。(待たせた割につまらんし・・・)

四日目、いってみよう!

マルキュー通信

最近は、昼間と夜の寒暖の差が激しくて、大変ですね。こんにちは、謝ゼミのBawdiesです。

今日は定期的に行っている、209演習室の様子を伝える「マルキュー通信」をアップしたいと思います。

まぁ、四年生の今の状況と言えば、卒論一直線ですね。演習室でも卒論や構成について悩んだり、パソコンへ向かう時間が多くなりました。

その一方で今日のマルキュー演習室では一年生の歴史演習が行われていました。

時折出てくる、発見の声や作業の様子に我々も気が引き締まりますね。

同じ部屋で、基本を勉強している一年生と、四年間の集大成を作り上げている四年生。なんか不思議ですね。

今後も時間を見つけては、209演習室の様子でもアップしたいと思います。皆さまも、体調管理に気を付けて、実りがいっぱいの秋を過ごしてください。

以上、謝ゼミの寒がりの貴公子Bawdiesがお送りしました。

佐藤ゼミがゼミ旅行で滋賀県を攻める 3

ゼミ旅行3日目担当のstagです。2日目の弁慶に引き続き3日目の出来事を書いていきたいと思います。

3日目は竹生島と小谷城戦国歴史資料館を巡ってきました。

竹生島では、宝厳寺観音堂、弁才天堂、三重塔などを見てきました。

竹生島は、島全体が一枚の花崗岩で形成しているそうで、個人的には、そちらの方に興味がいってしまいました。

小谷城戦国歴史資料館では、浅井亮政から山中与三左衛門に宛てられた書状や、笏谷石製のバンドコ(行火)や五輪塔が展示されておりました。

では最終日の方にバトンタッチしたいと思います

【お知らせ】新潟粟島ふるさと体験ホームステイ

ありがとうございました。

日々寒くなっていく山形に雪が舞い始めた今日この頃、みなさんいかがお過ごしでしょうか? 寒がりの申し子こと、謝ゼミのBawdiesです。

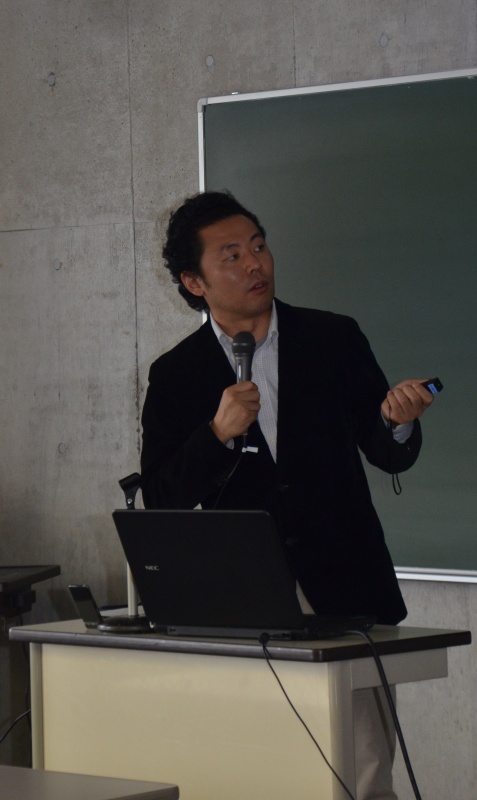

実は10日に行われた現代社会解剖学の講義へ、RyomaどんとSDKと一緒にお邪魔してきました。今回は竹原先生と謝先生の担当で、特別講師として歴産の卒業生で現在は新潟市芸術文化振興財団に勤務する小島さんと、長崎歴史文化博物館で学芸員をしている平岡さんをお迎えしての講義でした。平岡さんには夏のゼミ旅行の際に博物館を詳しく案内してもらい、謝ゼミではとてもお世話になりました。

小島さんの講義では在学中はどういった学生生活を送っていたのかから始まり、現在の職場へ勤務するようになった話や新潟市芸術文化財団の概要まで幅広い内容で、講義は進められました。小島さんの話からは人と人とのつながりの大切さがや仕事へ対しての熱い思いが感じられました。

平岡さんの講義では長崎歴史文化博物館での話をもとに、学芸員の仕事の詳しい内容などを中心に進められました。長崎と中国の関係などの歴史の説明なども途中であり、普段は知らなかったような話もあり、参考になりました。物事を続けることの難しさを改めて考えさせられました。

お二人の講義の後には、全体で討論会が行われ、二年生の皆さんからの質問に先生方や講師の方々が答えていきました。教員・講師陣の回答に二年生はメモをとったり、真剣な面持ちでした。

小島さん、平岡さん、ありがとうございました。

今年も残すところあと少し。みなさんも体調管理に気を付け、過ごしていきましょう。謝ゼミの活動に関してはまだまだアップしていきます。こうご期待!今回も長文を読んでいただきありがとうございました。寒がりの申し子Bawdiesがお送りしました。

謝ゼミ3年、長崎へ!

みなさん、こんにちは!謝ゼミ3年のRyomaどんです。時々歴産のブログを読んでいますが、内容が充実しているようですね。(毎日お疲れ様です。)さて、今回は先月に行ったゼミ研修旅行の2日目について報告したいと思います。

9月12日(月)

博多駅(7:50)−長崎駅(9:50) 特急かもめに乗車。

福岡市を出発したのが、朝早かったので、正直少し眠かったです。長崎には2時間程度で到着し、猛暑に悩まされました。

長崎は、横浜や神戸と並んで海外との交易が最も盛んだった港町で、外国の建造物が現存し、物品のみならず、学問や思想も入り、海外の文化や交流が花開いた異郷の地です。去年、地元出身の人気ミュージシャンFM氏が、大河ドラマ『龍馬伝』で主人公・坂本龍馬を演じ、話題になりました。

まず、市電に乗車し、長崎原爆資料館に向かいました。今から66年前の8月9日、長崎に原子爆弾が投下され、一瞬にして多くの尊い命が奪われました。歴史の教科書でしか知識がない私たちは、資料館を見学し、衝撃の大きさに言葉が見つかりませんでした。11時2分で止まった柱時計、高熱と熱風で折れ曲がった鉄骨、被爆者の写真と遺品、当時の長崎の映像から原爆の本当の恐ろしさを実感しました。今年の東日本大震災で発生した福島原発の事故で、一般市民の生活が脅かされ、原発の有無と核の廃絶に関して世界中で議論が活発している今だからこそ、一番最初に行くべきではないかと、旅行計画で決定しました。私たちは、核戦争について考え直す機会を得ました。見学後、平和公園の祈念像の前で黙祷しました。再び戦争のない、平和な世の中が訪れる事を祈って。

長崎港の近くで、昼食をとりました。海鮮丼です!とても美味しかったです。

次に出島資料館に行きました。出島は、みなさん御存じの江戸時代に鎖国政策が行われていた時に築かれた人工島です。オランダと日本が、お互いの文化を知り、国際情勢に関する情報交換を、貿易によって行っていました。キリスト教を禁じ、中国とオランダのみを貿易相手国と決定した江戸幕府は出島の出入り等を制限し、密貿易を阻止していました。つまり、出島はオランダ人の監視場所だったのです。中国人に対しても同様です。「カピタン部屋」と呼ばれる建物の中には、当時のオランダ商館員の住まいが再現され、鎖国の様子を知る事ができました。扇型の島でしたが、近代に入り堀が埋め立てられました。この地には、緊迫していた雰囲気が漂っていたのかもしれません。

※カピタンとは、オランダ商館長の事を指しています。

次に向かったのは、長崎歴史文化博物館です。この博物館に勤務する主任学芸員である平岡さんに案内してもらいました。長崎がどのような歴史を辿ってきたのか、中国における航海の神「マ祖像」、長崎を代表する焼き物などを紹介した後、何と特別に博物館の裏の見学をさせていただきました。資料の収蔵庫や、機械室、保存修復する場所を見られた事はとても貴重でした。「資料の扱い方は慎重に、保存は場を選び、十分に状態を把握しなければならない。また学芸員の間にも、上下関係が存在し、展覧会の企画や資料収集や保存を巡り、激しくやり合い、対立も生じる非常に厳しい仕事」と平岡さんは語り、学芸員の仕事がいかに大変かを疾患しました。最後に、長崎奉行所と大河ドラマの歴史を紹介する企画展も見学し、さらに、坂本龍馬の座っている写真の原物が見れて、非常にうれしかったです。

博物館の建つ場所にはかつて、長崎奉行所が設置されていた為に、外観は奉行所の復元。

ホテルにチェックインして間もなく、稲佐山に夜景観賞に出かけました。ホテルから直行のバスが出ていて、しかもロープウェーの料金が安くなるという事ですぐ予約しました。

稲佐山に着くと、多くの観光客がいて、さすが観光スポットだと思いました。長崎の夜景は日本三大夜景(函館、神戸に次ぐ)の一つとされているそうで、とても綺麗でした。夜景を見ているうちに、一日の疲れが癒されました。

実は、この稲佐山の付近に、あのFM氏の実家があるらしいです。良い旅行の記念になりました!

稲佐山を降りて、新地中華街にて夕食をとりました。閉店ギリギリの時間帯だったので何とか食べる事ができました。

夕食は、長崎名物「ちゃんぽん」と「皿うどん」など麺類の料理を食べました。やはり現地の料理は美味いです。ちなみに、ここの女性従業員は上海出身で、謝先生との会話を聞いていて、とても楽しめました。

この長崎を訪れ、多くの発見がありました。現地の風土や食文化を味わうだけでなく、人とのコミュニケーションの取り方も学ぶきっかけも掴む事ができました。まだ行きたい見学地もあったのですが、時間の都合で断念せざるを得ませんでした。機会があれば、また長崎へ行きたいです。

文が長くなりましたが、謝ゼミはこれからも随時、ブログを更新していくつもりですので、お楽しみに!

ご来場いただき誠にありがとうございました。

学科説明と模擬授業の様子。今年の模擬授業で取り上げた作品はエヴァンゲリオン序とスカイクロラ。ヤシマ作戦の「ヤシマ」の意味や、スカイクロラに登場する戦闘機のモデルについて解説しました。

また、模擬授業の後は考古学、歴史学、民俗・人類学各ゼミに所属する学生のフィールド体験発表がありました。

こんにちは、準備室です。

29日に開催されたオープンキャンパスではたくさんの方にご来場いただき、誠にありがとうございました。天気には恵まれませんでしたが無事にオープンキャンパスを終えることができました。

さて、今回は当日の様子を少しだけご紹介したいと思います。

各演習室で行っていた体験コーナーについてはまた、次の機会に紹介したいと思います。

次回のオープンキャンパスは7月30日、31日に開催します。今回、参加できなかった方もどうぞお越しください。

写真撮影

こんにちは、準備室です。

桜の季節も終わり、だんだんと夏に近づいてきましたね。

大学では今週から授業が開始し、演習室にもようやく賑わいが戻ってきました。

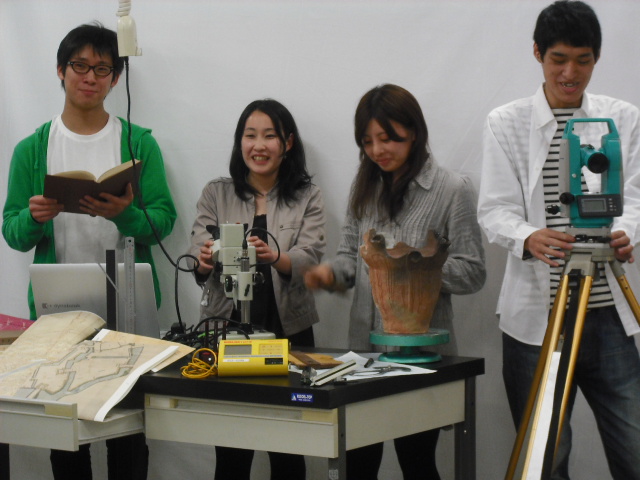

さて、今回は先日行われた大学案内用の写真撮影の様子を少しだけご紹介します。

まずは学外での撮影風景から。

撮影場所は大学裏にある耕源寺。数年前まで演習でお世話になっていた思い出深いお寺さんです。

撮影の小道具として使用したのは、田口先生と東文研の岸本先生からお借りした民具や調査で使用する地図やカメラなど。

モデルになってくれたのは民俗学ゼミと文献史学ゼミの4年生。この日は強風で、ちょっとしたハプニングも起きましたが、無事撮影が終了しました。

外での撮影の次は、演習室内での撮影です。

ここで使用した小道具は土器や測量機器などの考古学的なものと、古文書などの歴史学的なものでした。

モデルになってくれたのは考古学ゼミの3、4年生(と院生)。始終笑い声が絶えない撮影でした。

今回の撮影では数パターンの写真を撮りました。どの写真が大学案内に掲載されるのか今から楽しみです。

大学案内はオープンキャンパス等で配布されますので、お手に取った際にはぜひ歴史遺産学科のページをご覧ください。

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月