竹取物語

久しぶりの更新です!

気付けば師走に入り、後期の授業も後半戦です。

4年生は卒論提出締切まで残りわずか。

そんな中、院生、2・3年生に協力してもらい、卒展で使用する竹を伐りに白鷹町に行ってきました。

こちらは博士課程で白鷹在住の守谷さん。

地元の方の竹林をご紹介いただき、竹刈り作業の補助をしてくださいました。感謝です!

竹は管理が大変で、伸び続ける竹に困っている状態の所有者は少なくないようです。

今回は幸いなことにすぐに承諾していただき、私たちも助かりました。

そして作業開始。

男たちは竹藪の中へ・・・

みんな寒い中頑張りました。

特に積み込み作業が大変でした・・・

しっかり縛って安全運転で無事に帰宅。

さてこの竹をどう使おうか・・・!

多くの方に歴産4年生の卒論に興味を持っていただけるよう、素敵な展示にしたいと思います。お楽しみに!

中国・四国地方へ行ってきました 5日目

歴史遺産調査演習B最終日5日目の様子をお伝えします。

5日目は島根県出雲市の古代出雲歴史博物館と出雲大社へ行ってきました。

始めに、島根県立古代出雲歴史博物館へ向かいました。島根県立古代出雲歴史博物館では出雲大社の歴史や出雲国風土記などの古代文化や、石見銀山やたたら製鉄といった島根の人々の生活と交流が紹介されています。中央ロビーに展示されている巨大柱は出雲大社境内から出土したもので、直径1.3mの杉を3本束ねて柱にしていたそうです。この柱は鎌倉時代の出雲大社本殿を支えていたものだそうです。

続いて、出雲大社へ向かいました。出雲大社は縁結びの神様である大国主大神を祀る神社です。対人関係から仕事まであらゆる良縁を結んでくださるそうです。境内や境内前にある神門通りは参拝者で賑わっていました。出雲大社へ向かう参道ですが、下り坂になっていました。下り参道はめずらしいそうです。出雲大社の拝礼方法は二礼二拍手一拝ではなく、二拝四拍手二拝でした。神社によって様々な特徴があるようです。

昼食は出雲そばを食べました。昼食後は神門通りを散策。お土産屋や食べ物屋が並ぶ中、勾玉を扱うお店も多くあり、古代出雲文化の地であることを改めて考えました。

帰りは出雲空港から大坂・伊丹空港経由で仙台空港へ。

5日間の歴史遺産調査演習Bでは、実際にその土地を訪れることで、その地域に住む人々の暮らしや、事前調査では知り得なかった新たな発見を得ることができました。

以上、歴史学分野、歴史遺産調査演習Bの様子でした。

中国・四国地方に行ってきました 4日目

四日目は世界遺産・石見銀山を見学。今回見学したのは、世界遺産となっている石見銀山の三つの地区の内、鉱山時代の坑道やかつての代官所である「熊谷家住宅」などが残る柵内・大森地区です。

午前中に世界遺産センターを見学し、午後はガイドツアーからスタート。鉱山時代に石見銀山の繁栄が祈願されたという神社や製錬所跡を見て回りながら、現在唯一公開されている間歩(坑道)、「龍源寺間歩」に向かいます。

【清水谷製錬所跡】

坂道を上り龍源寺間歩の入り口に着くと、周りにシダ植物が生えていました。ガイドの方によれば、シダ植物は鉄分を含む土壌に生えるので、かつては鉱脈を見つける目印にもされたそうです。

間歩は入口が最も脆く崩れやすいため、頑丈に補強されています。

中に入ると空気がひんやりとしていて、雨が降っていたせいもあり寒く感じました。 内部は所々ライトが設置してありますが、それでも暗く、狭かったです。間歩の内部は鉱脈に沿って掘られた道が上下左右にいくつも伸びています。

内部は所々ライトが設置してありますが、それでも暗く、狭かったです。間歩の内部は鉱脈に沿って掘られた道が上下左右にいくつも伸びています。

【縦に彫られた坑道】 龍源寺間歩の全長は約600mですが、公開されているのは約273mです。この先も道は続いています。

龍源寺間歩の全長は約600mですが、公開されているのは約273mです。この先も道は続いています。

ここまで見終わると、出口へと進みます。この出口は龍源寺間歩公開のために後から作られたもので、壁には間歩に関する説明版がいくつも設置してあります。

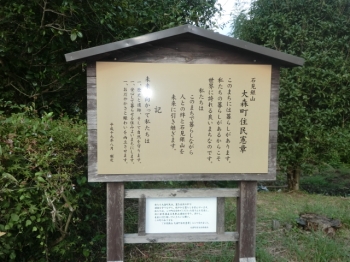

龍源寺間歩を出て、出発地点に戻りツアーは終了。次は代官所などが残る大森町を見て回ります。

大森町はかつての行政の中心地で、多くの武家屋敷が今も残っています。

その景観を守るため、民家や商店はもちろん、あらゆるものが町並みに合わせられています。

郵便局や銀行、電力会社などに加えて消火設備や自動販売機まで周囲の景観に合わせられています。

こうした景観を守るための取り組みは、世界遺産登録以前から官民協働で行われている他、文化財保存会や地元小学校の少年団など多くの地域住民の活動によって支えられています。

大森町の町並みを見て回った後は、町の一番奥にある石見銀山資料館に向かいました。

石見銀山資料館は平成19年に世界遺産登録された石見銀山に関する資料を展示している資料館です。この館は、昭和51(1976)年に地元有志が開館し、具体的には、絵巻物や古文書、銀鉱石や精錬関係の道具などが展示されており、石見銀山の歴史を追体験することができます。

この資料館は江戸時代に機能していた大森代官所跡にあります。江戸幕府は17~19世紀半ばまで石見銀山と周辺地域150余村を支配するために代官を派遣していました。現在の代官所跡の敷地内には明治35(1902)年に建てられた邇摩(にま)郡役所という建物があり、石見銀山資料館として一般公開されています。そしてこの地区には前述した代官所周辺に役所や御用商人の郷宿が置かれていたため、武家屋敷や商家が現在でも混在しています。

資料館は鉱山や鉱石関係、生活関連などテーマごとの展示室が分かれており、現物資料や一般の人に理解しやすいパネル展示が充実していました。更に、資料館自体が明治時代の役所をそのまま活用しているため、明治時代の建物の造りも知ることができました。

中国・四国地方へ行ってきました 3日目

歴史遺産調査演習Bの3日目の様子をお伝えします。

3日目は鳥取県鳥取市の鳥取砂丘と島根県松江市の松江城へ行ってきました。

始めに向かったのは、鳥取市の鳥取砂丘です。鳥取砂丘ジオパークセンターで、砂丘の成り立ちなどを学んだ後、砂丘内へ向かいました。

砂丘では、鳥取砂丘の中でも大きい「馬の背」という丘に挑戦しました。砂地で傾斜ということもあり、登るのはなかなか大変でした。しかし、馬の背を登りきると日本海を見渡すことができました。砂丘散策中にはオアシスを発見しました。この時期は水がないようですが、元々水のあった場所のため、植物が見られました。最後に観光用のラクダに乗ってコースを一周してきました。

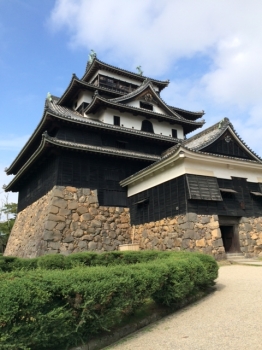

続いて、島根県松江市の松江城へ向かいました。松江城は現存する12天守の一つで国宝に認定されています。実践本位の設計が随所に見られる城で、最上階からは四方を見渡すことができました。城内では松江城や松江藩に関する展示が行われています。松江城周辺には武家屋敷があり、江戸時代に松江藩の武士が住んだ屋敷が残っています。

松江城の石垣に注目すると、記号が刻まれていました。この記号は分銅の記号で、松江城を築いた堀尾家の紋だそうです。工事の分担や石切り場の区別などのために、このような記号が付けられたそうです。武家屋敷では、当時の生活用品や道具が多く展示されていました。知らない道具もあり、どのように使っていたのだろうと考えながら見学してきました。

3日目の宿は島根県松江市の玉造温泉へ。玉造は古代から良質なめのうが採れ、勾玉が作られていた地だそうです。

歴史学分野、歴史遺産調査演習B、4日目へ続きます。

中国・四国地方に行ってきました 2日目

二日目のこの日は午前中に徳島・落合集落を、午後は岡山城を見学。

最初の徳島では落合集落への移動中、「かずら橋」に寄りました。 木と蔓で作られた橋は、ただでさえ足元が不安定なのに加えて、明け方に降った雨で橋が濡れていて、より渡りにくかったです。足元を見ると思っていたより隙間が大きく、幅も一定ではないので初めの内は少し怖かったです。

木と蔓で作られた橋は、ただでさえ足元が不安定なのに加えて、明け方に降った雨で橋が濡れていて、より渡りにくかったです。足元を見ると思っていたより隙間が大きく、幅も一定ではないので初めの内は少し怖かったです。

かずら橋を渡ったら、その先にある「琵琶の滝」を見て、再び落合集落に向かいます。

落合集落へは車がギリギリすれ違えるくらいの細く急な山道を通り移動。到着後はガイドをしていただきながら集落内を見学しました。

落合集落ではほぼすべての家が畑をもっています。そこではソバやコンニャク、サツマイモなどを育てていて、自給自足が可能なほどだそうです。

落合集落ではほぼすべての家が畑をもっています。そこではソバやコンニャク、サツマイモなどを育てていて、自給自足が可能なほどだそうです。

落合集落は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されていて、江戸時代の家屋や石垣などがのこっています。下の写真の家は民宿で、こうした家屋に実際に泊まることもできるそうです。

集落内では「里道」という昔からの生活道路が現在も整備され使用されています。車道と違い集落内を縦に走る里道を通って移動すると、落合集落の傾斜や高低差がより大きく感じられました。

畑の脇を通ると、ススキが円錐状に積まれたものがありました。これが何か聞いてみると、畑の肥料にするためのもので「コエグロ」というものだそうです。

その他にも穀物を天日干しにするための「ハデ」と呼ばれる木組みなど、生活の様子を窺うことができるものを多く見ることができました。

里道を進み集落のほぼ中心に着くと「三所神社」と言う神社がありました。三所神社は、祭りの際に人が集まったり、神輿が出発する文化の中心地です。

里道を進み集落のほぼ中心に着くと「三所神社」と言う神社がありました。三所神社は、祭りの際に人が集まったり、神輿が出発する文化の中心地です。

三所神社を見学した後は、さらに集落内を下り、「長岡家住宅」を見学しました。長岡家住宅は伝統的建造物(特定物件)の一つで、サツマイモを保存しておくための「芋つぼ」があるなど、特徴的な造りの住宅です。

長岡家住宅を見学し、落合集落のガイドは終了。

落合集落見学後は瀬戸内海を渡り岡山へ移動、岡山城を見学しました。

岡山城はその外観の黒さから「烏城」とも呼ばれています。現在は「烏城公園」としてかつての内堀やその内側の天守閣などが公園として整備されています。

元の建物は昭和20(1945)年の空襲により焼失し、現在の天守閣は昭和41(1966)年に再建されたものです。鉄筋コンクリート造りになっていますが、外観は焼失以前の天守閣と変わらない造りになっています。

岡山城の石垣は頻繁に増改築が施されており、3種類の異なった工法の石垣を見ることができます。

月見櫓と西の丸西手櫓の二つの櫓は現在2棟しか残っていない当時の建物で、国の重要文化財に指定されています。

【月見櫓】

岡山城を見学した後は鳥取に移動し、二日目は終了。後半の三日目からは山陰地方に入ります。

中国・四国地方へ行ってきました(1日目)

私達竹原ゼミ3年生は9月5日から9日にかけて、歴史遺産調査演習Bという授業の一環で中国・四国地方へ行ってきました。

まず、1日目では高知県高知市にある坂本龍馬記念館へ訪れました。坂本龍馬記念館とは、1991年11月に開館された高知出身の幕末の志士・坂本龍馬をテーマにした博物館であり、桂浜から近く、屋上や2階奥のフロアからは太平洋を一望することができます。また、この記念館は大海に乗り出す船をイメージしてデザインされ、「龍馬への入り口」として位置づけられています。

主な収蔵品としては、龍馬の兄や姉・坂本乙女に宛てた書簡や海援隊に関する資料などの他に、実際に龍馬が所持していたピストル、寺田屋事件の報告書や土佐勤王党関係資料といった京都土佐藩邸関係資料など龍馬の公私にわたる資料があります。

今回は、テレビでよく紹介されており歴史好きにはかなり興味があると思う「龍馬暗殺」について興味を深めたいと思ったため、そのことに関する展示に注目しました。そこでは、龍馬が暗殺された際に血痕がついた掛け軸と屏風の展示があった他に、暗殺の現場であった近江屋の一室を復元しているスペースもありました。更に、まだ解明されていない龍馬暗殺事件の謎についてまとめたパネル展示もあったことから、「龍馬暗殺」について関連性を持ってビジュアルに学ぶこともでき、博物館における「龍馬暗殺」の世界観を感じました。

常設展示にある所蔵品全体を見てみるとメディアなどでしかなかなか見られない貴重な資料が多くありました。また、平日にもかかわらず来館者が多く、その日は海外からの観光客の方も訪れている光景を見ました。更に、高知県内の他に日本全国各地からも訪れる人がいることを知ったことから人々に愛されている館であると思いました。

ラオスに行ってきました!~番外編

北野ゼミの旅行に同行した教員です。私からも番外編として少しだけ。

なぜ古文書ばかり読んでいる、しかも日本史の研究者がラオスに同行したの?と思うかもしれません。

それはラオスでは現在では想像しにくい、かつての日本の風景や暮らしが感じられると聞いたからです。

そんなラオスの村の生活にふれることができれば、古文書を読むうえで新しい視点や疑問が生まれるかもしれない。

ということで、せっかくの北野ゼミの旅行だったのですが部外者がお邪魔させてもらいました。

結果は、予想以上でした。いくつか写真とともに列記します。

残飯を食べる動物たち。牛もたくさん飼われています。動物と人間が共存する社会。そこには限りある資源を循環させながら効率よく生活する姿がみられます。江戸時代はエコな社会とも言われます。当時の身近な動物たちの役割が気になりました。

残飯を食べる動物たち。牛もたくさん飼われています。動物と人間が共存する社会。そこには限りある資源を循環させながら効率よく生活する姿がみられます。江戸時代はエコな社会とも言われます。当時の身近な動物たちの役割が気になりました。

酒造りをみせてもらいました。明治時代の史料に「自家用酒」という言葉がたくさんでてきます。考えてみれば、どうやって作っていたのでしょう?今回の調査でイメージがつかめたので、日本の酒造と比較して村での個人の酒造りも調べてみたくなりました。

米を貯蔵している木櫃。1,500kgも入るそうです。竹で編んだ駕籠に土を塗ったものもありました。なかには籾と一緒に田の神様を象徴する葉(マーオ)も入れてありました。日本でも米を貯蔵していたはずですが、どのように貯蔵していたのでしょう?日本の古民家はいくつも見てきましたが、全く気にしたこともありませんでした。見聞の狭さを恥じつつ、視野が広がる喜びを感じました。

マーケットの風景。その賑やかさに圧倒されますが、これらの商品はどこから来たのでしょう?自家製なのか?どこかから買ってきたのか?後者であればどこから買ってきたのでしょう?山形の城下町には「十日町」や「七日町」など市日からとった町名が複数あり、毎日のように賑わっていたと説明されます。それでは、誰が何を売っていたのでしょう?市の風景、そのシステムもきちんと調べるとおもしろそうです。

ほんの数軒をまわっただけですが薬草が干されている家が複数ありました。家の入口に植物が挟まれていたので何かと聞くと、赤ちゃんを守る魔除けだそうです。点滴をつけてバイクを走らせる人ともすれ違いました。薬草・呪い・近代医療が同居する明治時代の医療との共通性もみつけられそうです。

ほんの数軒をまわっただけですが薬草が干されている家が複数ありました。家の入口に植物が挟まれていたので何かと聞くと、赤ちゃんを守る魔除けだそうです。点滴をつけてバイクを走らせる人ともすれ違いました。薬草・呪い・近代医療が同居する明治時代の医療との共通性もみつけられそうです。

このようなかたちで、日本の歴史を考える上での新たな疑問や視点がいくつも発見できました。

ラオスの村についても、日本の歴史についても興味はつきません。

ラオスに行ってきました!~8・9日目

本日は、旅行最終日。タイにて観光とお買い物デーです。

女性陣は眠い目をこすりながらラオス・スタイルでドレスアップ。

昨日のスリヤさんに続いて、今朝はドライバー兼アシスタントのオーさんとお別れです。私は10年来の付き合いで、一緒にタイのイサーン、ラオスを隅から隅まで走りまくっています。前回のタイ研修旅行でも学生たちはお世話になりました。

実はオーさんとミムさんは明日からまたラオスに戻り、スリヤさんとともに、日本からやってくるK先生、T先生とともに、C村ほかの調査に入るのです。今日はゆっくり骨休めしてください。

ウボンの空港にて記念写真。男たちはウボンで仲良くなったおじさんから買ったサングラスで。教員は冴えませんがお許しください。

ウボンからバンコクに飛んで、空港でレフトバッゲージ。全員身軽になり、ARLに乗って、BTSとの連絡駅であるパヤータイに12:00に到着。ここでアシスタントのミムさんと再会。初めて見るバンコクの高層ビルや車の多さ、タクシーに目を白黒。暑さと人ごみにのぼせる・・・

チャオプラヤー川ボートで観光するために、BTSで接続するタークシン橋駅まで行く予定が、時間がないのでミムさんの発案で、バンコク中心部のサイヤムに出て、そこから運河ボートに乗った。

これがすさまじかった。サイヤムの路地にはいると鼻がツーンとする運河(生活排水がガンガン流れ込む)があり、そこを市民が利用するボートが行き来する。バンコクはかつて水の都と言われ、ボートが市民の足だったという。接岸したらつべこべ言わずに飛び乗る。下りる時ももたもたしてられない。

対抗舟が来ると波をかぶるので乗っている客が紐を引っ張って波除幕を上げる仕組み。とはいいつつ、いきなり頭から臭い水をかぶった。初めて乗った日本人にとっては遊園地のアトラクションのような感覚だった。8バーツ(25円)は安い。

ボートを降りて、ワット・サケット(ゴールデンマウンテン・テンプル)に登り、バンコク市街を360度見渡す。ここからトゥク・トゥクに乗って王宮へ。涅槃仏で有名なワット・ポーを見学(C村があるのはアッタ・プー、ラオスの世界遺産はワット・プー、ここはワット・ポー。ちょっとだけややこしい…)。

女子チームはトゥク・トゥクに5人。我々は4人。総体重は変わらないが、いったい何人乗れるんだろうか。以前、6人ぐらい乗って走っているのを見たことがあるので、運転手がいいと言えば乗れるだけ乗るんだろうか。おおらかである。 (定員は4人らしい)

ワット・サケット

ワットポー前で昼食とデザートを取り、そばの船着き場からチャオプラヤー川ボートに乗船。

発展するバンコクと多宗教共存の風景を眺める。もちろん各駅停車のオレンジボートで14バーツ。

そして、この旅最後のミッション。週末限定のJJマーケットでお買い物。BTSでタークシン橋から終点のモーチットまで。世界中から集まった外国人に混じって、2時間半の自由行動。ここで何を見、何を感じるかはそれぞれの学生の感性です!

唯一の不安は集合場所にたどり着けるか。それほど巨大で人が多いのです。

船着き場のタークシン橋の近くにはちょっと洗練された「アジアティーク」というマーケットもありますが、あえて雑然としたこちらに来ました。

ここにはちょっととんがった人たちのアートコーナーもあります。

薄暗くなり始めた18:30に集合。BTSとARLで空港に戻りました。預け荷物をピックアップし、先に帰っていたミムさん(とK先生)と空港で合流。

最後に御礼を言って、ここでミムさんと別れました。パワフルな彼女がいなければ、また私たちの研修は成り立ちませんでした。

今回お世話になったスリヤさん、オーさん、ミムさん。そして、C村のみなさん! 本当にありがとうございました。また会いましょう。

タイ航空のチェックインカウンターのおねえさん。私たちが預け荷物として持ち込んだお土産の土器、魚を捕る筌、マット、背負い籠にやけに絡んでくる。と思ったらウボン出身だという。みんなおばあちゃんの家で見たことがあるし、使い方もわかると。もうすでに土器を見てもわからない若者がいるなかで、イサーンの娘たちにはまだ身近な存在なのかもしれない。タイもラオスもとてもフレンドリー。あたたかい余韻を残しながら、23:00、飛行機はバンコクの夜空に飛び発った。

機中では疲れからかあっという間に眠りについた。日本ではおそらく毎朝こんなに早くに起きて、一日中刺激に満ちた活動をしたことはないだろう。それも連日35℃の見知らぬ土地で。

朝6:30飛行機は羽田空港に着陸。日常の地に降り立った。8:00に現地解散。みながそれぞれの場所に帰って行った。

学生たちが現地であれほど村の人たちやアシスタントらと積極的に交流できたのには正直驚きもある。それは他者とあなたたちが響き合ったからだろう。そこにはまだ見知らぬ自分、可能性を秘めた自分がいたはずである。

もうほどよい時間が過ぎた。さて、この旅、体験はあなたたちにとってなんだったのか?

ラオスの村の伝統的な暮らしの中に、どんな価値を見出したのか?また、どんな自分を見つけたのか?

現地での調査ノートを時々見返し、これから言葉にし、聞かせてほしい。それがお世話になった方々への恩返し・・・・・

些細な事でもあなたの心が震え、目が開かれることがあったならいい旅だったのではないか。

ラオスに行ってきました!~7日目

今日はラオスに別れを告げ、タイに戻る日です。

ラオスで最後の買い物と博物館の見学をし、国境を越えて、ウボンの近くにある塩づくりの村、土器づくりの村を訪ねる予定です。それなりに忙しい日となります。それに加え、今日はMr.Souliyaと別れる日だったのです。

******************************************

Mr.スリヤはラオスの国家公務員(情報文化観光省)で、今回私たち日本人と行動を共にし、様々なサポートをしてくださいました。ラオス国立大学出身で考古学が専門(遺跡や田んぼを歩いている途中に石があるとひざまずいて手で石を拾い撫でているのを見かけました)、ベトナム留学の経験があり、英語も話せるし、博士号も取得されていて、国の公務に従事されている。素晴らしい方が僕たちについてくださったんだ、と別れ際になりはっきり意識できました。

このように、Mr.スリヤは表面上の学歴や肩書からみても素晴らしい方ですが、私個人からみても素晴らしい方でした。英語がへたくそながら、たどたどしく質問したり、体やらなんやらを使って適当に意思を伝えようとすると、私の肩を彼はそっと抱き寄せて静かに聞いてくださいました。普通だったら少し抵抗を感じる人もいるかもしれません。しかし、Mr.スリヤは違います。彼に肩を抱かれたとき、その温かさに触れることができるのです。

故に抵抗感はなくなります(温かさは器の大きさ、心の広さの表れ)。だから安心し、心を開いた私は彼に甘え、へたくそな意思伝達を続けます。そうすると彼は終わるまでしっかり聞いてくれるのです。

彼の心の温かさはことあるごとに感じられました。学生が刃物の近くにいれば、身を挺してそれを除けてくれたり・・・

そして朝ごはんを食べる前にMr.スリヤは首都ビエンチャンに帰っていったのでした。

*******************************************

それから、私たちは朝飯前に散歩を兼ねてお寺にお参りしました。今日はワンプラ(仏日)でたくさんの市民の方がタンブン(お布施)に来ていました。男性は実修行するので、タンブンには女性が着飾って集まります。わたしたちもタンブンをし、本堂最前列でお参り。えらいお坊さんから紹介をされ、旅の安全の言葉をかけていただきました。

朝食後にパクセ・ダオファン市場へラオス最後の買い物に行きました。

みんなして竹細工やら布やらを買いました。特に布は女性陣に人気で、興味の大半は布にあったようです。それは次第に男性陣の購買意欲をも刺激し、我々も布を購入する事態へと発展していったのでした。あたかも店員さんのように腰かけている人はミムさんです。いつの間にか周囲に溶け込んでいくのが彼女の特技です。

布はラオ族の巻きスカート「シン」の生地で、このマネキンのようにして使用します。そばに仕立て屋があって、採寸のうえ縫い上げてくれます。

シンの仕立てを待っている間にチャンパサック歴史博物館を見学しました。中にある展示品の中にはなんと北野博司先生の土器の実測図がありましたよ。

博物館ではラオスの建国の歴史を知りました。ラオスでは多くの血が流れてきたのです。それはフランスの植民地であったこと、独立戦争があったことが主な原因です。そうした先人たちの血があっての現在だということを伝える場所なのでした。兵器(銃や砲弾)やラオス国内で見つかった遺物などが展示されていました。

ついにラオスから離れる時間がやってきました。ラオスではいろんなことを経験できましたが、ふとした瞬間に忘れそうになりますし、もはや忘れてしまったことさえありそうな気がします。それだけなじんだということでしょうか。なじめるくらい人々が受け入れてくれたということでしょうか。それとも忘れやすいだけなのでしょうか。

タイに再入国するとき名残惜しさがありませんでしたが、「また来たいなー」と思いました。

みんなしてたくさんのお酒を買い込み、地下を通って国境を越え、タイへと入ったのでした

********************************************************************

タイへ入るとウボンへと向かう途中で塩づくりのN村と土器づくりのD村に立ち寄りました。

N村では塩づくりを生業としているお父さんたちの話を聞きました。

村の中には塩がとけた水が広がる低地(イサーン~ラオスの地下には岩塩層)があり、この水を何度もろ過装置である「槽」に通し、鹹水(塩分濃度の高い塩水)を採取。これを煮詰めて塩を作ります。塩槽は一家に一台と決まっているそうです。最も暑い3月~5月に作業を行います。

そうしてできた塩は町に売りに行くのです。上半身裸ながらも見知らぬ日本人の肩を笑顔でたたきながら話をしてくださったお父さんが印象的で、優しい村でした。この村の人たちももとはラオスの人なのだとか。タイのイサーン(東北地方)はタイ・ラオ族と呼ばれる人たちが主体を占め、言語や習俗も共通点が多いと聞きました。

土器づくりのD村には学校があります。学校でも土器の作り方を教えているそうで、この村のアイデンテティとなっていることがわかります。家の中には大量の未焼成の土器がありました。この4月に作ったもので12月の稲刈り後に焼くそうです。

塩づくりも土器作りも乾季(稲刈り後)の副業として行われているので、今はシーズンオフです。

そうこうしてオーさんの車でウボンにつき、夕食を食べ、テスコ・ロータスで買い物。迫る帰国に向けて最後のホテルの宿泊をしたのでした。

ホテルでは昨夜に続きささやかなお別れミーティング。ラオスで買い込んできたラオ・ラーオやビアラオ、壷酒で最後の夜を惜しみました。

(TASUKU)

オープンキャンパスにご来場いただきありがとうございました。

7/30(土)、31(日)に夏のオープンキャンパスを開催いたしました。

猛暑の中の開催となりましたが、例年よりも多くの方々にご来場いただくことができました。

ありがとうございました。

各ブースやイベントの様子をお伝えいたします。

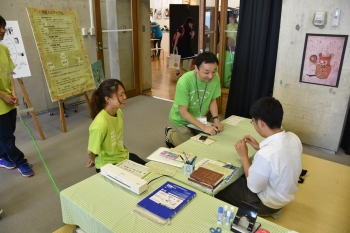

◆学科説明会

歴史遺産学科の方針やカリキュラムについて、学科長が丁寧に説明いたします。

◆面談会場

教員との面談の様子。現役の学生たちも輪に加わり、自分の入試体験なども踏まえてアドバイスをしていました。

◆学生が語るフィールド体験

歴史遺産学科のフィールドワークについて、考古・歴史・民俗人類学分野の学生たちが、それぞれの視点でお話しました。

◆体験コーナー

恒例の石器作り体験。

今回は「縄文クッキー」が登場。

現代風にアレンジされた甘い縄文クッキーを食べた後、ドングリ100%の渋い縄文クッキーが配布されます。

こちらは味見の様子。

野外ブースのため、冷えた飲み物と冷たいおしぼりを用意しての開催となりました。

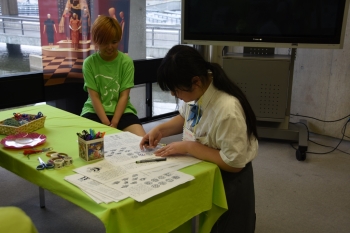

こちらも恒例のくずし字体験。

こちらは民俗・人類学分野の体験コーナー。

様々な文様を描きながら、その文様の意味について楽しみながら学んでもらいました。

スコールが降ってきたりと慌ただしい瞬間もありましたが、学生たちが傘で来場者を送迎する姿にほっこりする場面も。

中心になって活躍してくれた3年生の皆さん、おつかれさまでした!

駆けつけてくれた4年生もありがとう!1,2年生は来年もよろしくお願いします。

来年のオープンキャンパスに向けて、より学科の魅力をしっかりとお伝えできるように試行錯誤してまいります。

教員・学生一同、またのご来場をお待ちしております。

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

![1473318813302~2[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2016/09/147331881330221-165x350.jpg)

![_storage_emulated_0_SilentCameraSoft_1473318764629[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2016/09/storage_emulated_0_SilentCameraSoft_14733187646291-350x196.jpg)

![_storage_emulated_0_SilentCameraSoft_1473318820853[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2016/09/storage_emulated_0_SilentCameraSoft_14733188208531-350x196.jpg)

![_storage_emulated_0_SilentCameraSoft_1473320681322[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2016/09/storage_emulated_0_SilentCameraSoft_14733206813221-350x196.jpg)

![_storage_emulated_0_SilentCameraSoft_1473320049517[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2016/09/storage_emulated_0_SilentCameraSoft_14733200495171-350x196.jpg)

![_storage_emulated_0_SilentCameraSoft_1473319350014[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2016/09/storage_emulated_0_SilentCameraSoft_14733193500141-350x196.jpg)

![_storage_emulated_0_SilentCameraSoft_1473319054822[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2016/09/storage_emulated_0_SilentCameraSoft_14733190548221-350x196.jpg)

![spt-kochi-202-ryomakinenkan-7547[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2016/09/spt-kochi-202-ryomakinenkan-754711-350x233.jpg)

![_storage_emulated_0_SilentCameraSoft_1473047781151[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2016/09/storage_emulated_0_SilentCameraSoft_14730477811511-350x196.jpg)

![_storage_emulated_0_SilentCameraSoft_1473048740172[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2016/09/storage_emulated_0_SilentCameraSoft_14730487401721-350x196.jpg)

![_storage_emulated_0_SilentCameraSoft_1473051248282[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2016/09/storage_emulated_0_SilentCameraSoft_14730512482821-350x196.jpg)

![_storage_emulated_0_SilentCameraSoft_1473051197941[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2016/09/storage_emulated_0_SilentCameraSoft_14730511979411-196x350.jpg)