歴産カフェ3 時空を旅する山形の400年 -山形城下町と近代の町並み

夢の浮橋とプチ庄内旅

1年生の歴史遺産調査演習(事後指導編)で庄内の養蚕の勉強に行ってきました。

1年生の歴史遺産調査演習(事後指導編)で庄内の養蚕の勉強に行ってきました。

国史跡松ヶ岡開墾場:明治5年に庄内藩の武士3000人が刀を桑に持ち替えて開墾したところ。かつてあった大きな蚕室10棟のうち現在も5棟が残る。世界遺産の群馬県の田島弥平旧宅等(島村式)がモデルという。

長く旧藩主酒井家を母体とする財団法人(致道博物館)と開墾に携わった人々の末裔が維持してきた。第1室を利用した展示室には開墾の様子や、蚕業盛んなりし頃の写真がたくさん飾ってある。第5室は庄内映画村が展示に利用している。雨漏りがひどいらしい。もうすぐ管理は鶴岡市に移管されることになっている。本陣は開放中で松岡会社の寄り合い?が行われていた。しかし、多くの施設は土日休館?あれ・・・・

実は急きょ、致道博物館で「夢の浮橋」三巻をみてきた。水曜日、山形駅前「歴さんカフェ」で竹原先生の授業を聞いたからだ。

館の好意により茶室の赤じゅうたんの上で熟覧できた。天保義民一揆、三方領地替え一揆として日本史教科書にも登場する貴重な絵巻。すばらしい歴史史料である。

巻子の取り扱い方を習い、一人ひとりが博物館実習のように「本物」に触れさせてもらった。写真ではわからない絵具の質感、紙の継ぎ目の厚みなどを確認しながら迫力ある絵巻に見入った。

保存修理中の重要文化財「旧鶴岡警察署」、中川代の「石鉞」、いろいろ勉強させたもらいました。ありがとうございました。

最後に羽黒山五重塔。行くたびに違う景色に出会い、発見があります。

1年生群馬研修 1日目

5/14~15に実地した1年生の「歴史遺産調査演習A」の様子をお伝えします。

歴史遺産学科はフィールドでの体験が多いですが、この授業はその入口のようなもの。

今年は群馬県に行ってまいりました。

入学して間もないフレッシュな1年生たちの様子をお届けします!

↓はバスの中の様子、この日訪問する岩宿遺跡について事前学習で調べたことについて発表してもらいました。

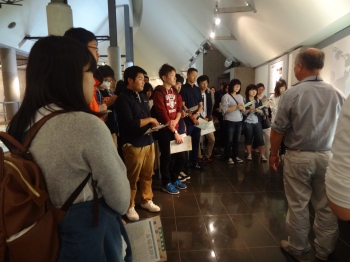

博物館に到着!長い移動に少しお疲れの様子。

まずは館内を解説していただきました。

館長さんの解説から情熱が伝わってきます。

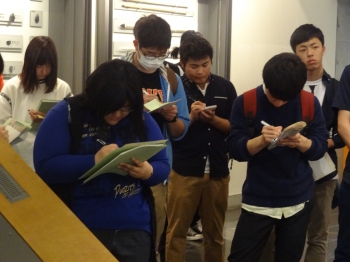

学生たちも聞き逃さないように真剣な面持ちでメモを取っていました。

遺跡が発掘された場所をまわりながら、岩宿遺跡について、そして発見者である相沢忠洋さんのエピソード等を伺いました。

この後は自由に博物館とその周辺を見て回りました。

それぞれ興味のあるものを思い思いに見学。

私は博物館の向かい側の稲荷神社で学生を待ち伏せしてました。

きつい階段でした。がんばれ!

「これはなんだろうね。」

再び集合して、記念撮影。

▲のかたちが芸工大を連想させますね。

その後はなんと伊香保温泉へ!

1年生のこの旅行は歴産のフィールドワークの中ではちょっと特殊である意味贅沢!

これからの4年間、みんなはまた違う贅沢な時間を過ごすことになるでしょう・・・

是非色々なことに参加して、この大学の歴史遺産学科でしかできない体験をしてね。(余談でした。)

食事を終えた学生たちは一つの部屋に集められ・・・夜の講義がスタート。

最初は皆が打ち解けられるようなちょっとしたゲームをしました。

ここからは学生たちのまぶしい笑顔をご覧ください。

その後はこの日1日の中での発見や気になったことを、それぞれの視点で述べ合いました。

オープンキャンパス

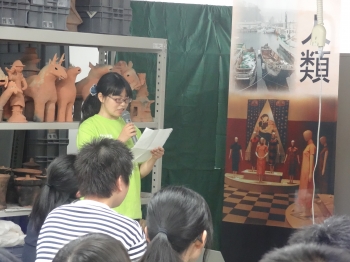

5/28(土)に開催されたオープンキャンパスの様子をお伝えします!

歴史遺産学科のブースにも多くの高校生がきてくれました。

◆学科説明会の様子

普段は考古学で使用している部屋が会場となります。

石器や土器に囲まれながら、歴史遺産学科についてお話します。

こちらは学生の視点で普段の活動について発表してもらいました。

こちらは入試相談会の様子。

学科教員が丁寧にお答えします!

お次は学科紹介の展示や体験コーナーの様子をご紹介します。

本館1階には熊の毛皮やアイヌの衣装を展示しました。

ここで高校生の心を掴んで、向かいのスペースへ誘導する学生たち。

今年は黄緑を全面に押し出しています。ちょっとまぶしい。

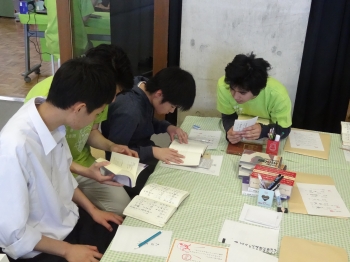

◆歴史分野のくずし字体験コーナー。

ここではくずし字の読解を体験。

記念にしおりにして持ち帰っていただけます。

◆民俗・人類学分野の展示物コーナー

こちらは狩猟で用いる罠を再現したものを展示しています。

奥には様々な種類の毛皮があります。実際に触れてもらって違いを観察。

こちらは様々な少数民族の衣装展示も行っています。

色鮮やかで細かい刺繍が美しいですね~

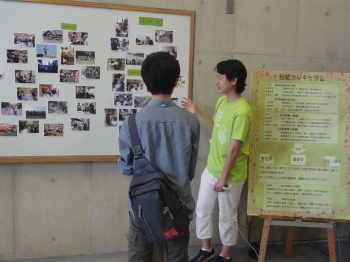

ホワイトボードには普段の授業風景やフィールド体験の様子が写真で展示されています。

学生自身の体験も交えながら、丁寧に説明してくれます。

◆考古学分野の体験コーナー

外にでると、考古学分野の学生たちに石器づくりを教えてもらえますよ~!

オープンキャンパスは毎年3年生が主体となって作り上げていきます。

夏はさらにパワーアップしてお届けできればと思います!

7/30(土)~31(日)の2日間お待ちしております。

縄文launch

こんにちは!

5月21日土曜日に、野焼きにて長井ゼミと石器チュートリアルの親睦会兼ねたイベント、縄文launchを開催し、考古学的調理実験が行われました!!

今回調理実験として実験した料理は、4種類でした。

1つ目が南九州の縄文時代草創期から早期の時期にかけて多く見られる、連結土坑を使った燻製料理!2つ目が焼き石を使った鯛の包み焼き!3つ目が豚バラを石器でひき肉にして、つくね状にした縄文ハンバーグ!そして考古学ゼミの料理長である大将(3年永井)による、アサリスープが振る舞われました!!!

調理実験のほとんどの過程を、現代の利器を使わずに当時の技術を駆使して調理する事を約束事にしました!また連結土坑や焼き石などは、実際に遺跡から出土した遺構を出来るだけ復元しながら制作されました!!

今回はその一部をアップします。詳細については、春のオープンキャンパスで実験報告書として掲載する予定なので、興味のある方は5月28日に行われるオープンキャンパス学食前会場へ是非ご来場下さい!!!!

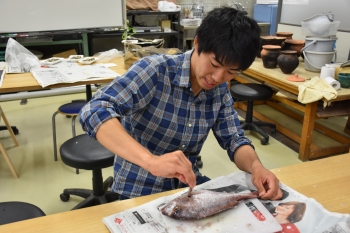

石器を使って鯛のうろこを取る 3年ひろき君

焼き石を使って鯛に火を通している 3・4年

焼き石で蒸しあがった鯛

石器を使ってひき肉にしている 2・3年

縄文ハンバーグと土器で作ったアサリスープ

連結土坑を掘っている2年堀江君・斉藤君

田口先生からもらったシカ肉を木に吊るして燻製した

連結土坑に火を絶やさなかった1年金彦中(キム オンジュン)君

今回は失敗に終わった連結土坑での燻製 次回への課題が残る…

次回の成功に向けてしっかりと記録を!!

日本画の末永先生もにも貴重なアドバイスをもらいました!

今回はあまり実験の準備が整っておらず、次回への課題も残る実験になりました。他の遺跡の遺構と比較分析したり、実験計画をきちんと練り直すなどして、実験考古学として認められる様な実験を続けていきたいと思います。

オープンキャンパスの一週間前である忙しい時期ではありましたが、1年生から4年生までで楽しく調理実験ができ、なおかつ参加者が親睦を深められた良い時間となりました。

歴史遺産学科4年 菊池

新歓~鹿肉シチューを食べる会~

こんにちは、副手です!

先週金曜日は歴史遺産学科の新入生歓迎会がありました。

1年生はほぼ全員参加!

2~4年生や院生も参加し、賑やかな会となりました。

新入生は1人ずつ自己紹介で趣味について熱く語ります。

2年生企画のゲームは、言葉だけで絵柄を伝えて描いてもらうというもの。

結構難しかったので、ゲームというより能トレでした。みんな頭が活性化されましたね!

そして、毎年田口ゼミ研修旅行でお世話になっている北海道西興部から鹿肉のおすそ分け。

なかなか食べられるものではないので、とても貴重な機会です。

本当に美味しかった!感謝です!

学年をこえて語り合う皆さん。

公民館にて美味しい鹿肉シチューをいただきながらの素敵な交流会となりました。

2年生の皆さん、企画してくれてありがとう!お疲れさまでした!

フレッシュ1年生

こんにちは、副手です。

新学期がはじまり、あっという間に4月が過ぎました。

ゴールデンウィークも一瞬のことでしたね。震えあがっております。

ですが5月はイベント尽くし!

研修旅行、オープンキャンパス、新歓など学生たちの様子を発信していきたいと思います。

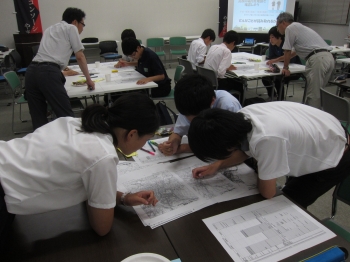

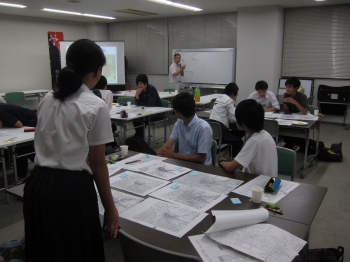

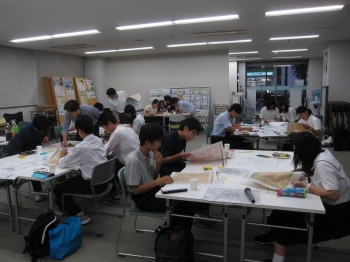

今回は少しだけですが、初々しい1年生の授業風景をお届けします。

歴史遺産基礎演習初回オリエンテーションの様子です。

何も見ないで日本地図を書く課題。

毎日どこかでよく目にするはずなのに、書こうとすると書けないのです・・・

この授業、前期は歴史遺産の分野に関するそれぞれの研究手法に応じた基本的事項を学び、それに応じた実践を行っていきます。

考古学では野外調査法や地形図、歴史学では絵図や文字資料、民俗学/人類学では地図やスケッチ・図面などをそれぞれ用い、実践面から基礎的アプローチ方法を学んでいきます。

さて、今週末は新1年生の研修旅行で群馬へ!

世界遺産・富岡製糸場にも行く予定です。 来週には記事をアップしたいところですね。

お楽しみに~

~歴史遺産学科 卒業論文口頭研究発表会のお知らせ~

東北芸術工科大学の卒業/修了研究制作展が来週9日(火)からスタート!

歴史遺産学科では期間中の10日(水)・11日(木)に卒業論文口頭研究発表会を開催いたします。

また本館209・210講義室では卒業論文とパネルの展示、本館1階南側のブースでは学科紹介の展示を行っております。

—————————————————————————

【東北芸術工科大学卒業/修了研究制作展】

会期:2016年2月9日(火)→ 14日(日)10:00-17:00

● 歴史遺産学科卒業論文口頭研究発表会

日時:2月10日(水)9:00-17:00

2月11日(木)9:00-10:30

場所:本館2階 208講義室

● 論文・パネル展示 本館2階 209・210講義室

● 学科紹介 本館1階 南側ブース

—————————————————————————

【発表者一覧】

2月10日(水)

≪考古学専攻 長井ゼミ≫

| 塚野 聡史 | 敲石の痕跡からみる利き手の左右差について―石器製作実験と長畑遺跡出土遺物の観察を通じて― |

| 小関 大輔 | 縄文時代前期の石匙の形態からみるヒトとモノの動き―米沢盆地・新潟県・長野県の地域を比較して― |

| 川口 智也 | 長者屋敷遺跡における漆液容器の研究と考察―縄文時代中期~晩期の漆器の製作とその流通― |

≪考古学専攻 北野ゼミ≫

| 加藤 槙乃 | 山形県高畠町における高畠石鳥居の構造分析 |

| 笹原 理美 | 屋敷内における小祠信仰―山形県高畠町の二井宿街道沿いを中心に― |

| 檜野 泰巳 | 「奥州白川城下之図」の研究―絵図の使用年月日と作筆者についての検討― |

| 須貝 慎吾 | 館山城下町の復元的考察―館山城の空間における構造とその範囲について― |

| 佐藤 大志 | 最上義明所用・三十八間総覆輪筋兜の具体的な観察及び痕跡の一考察 |

| 栗原 有希 | 円筒埴輪の透孔の穿孔技法について―群馬県高崎市保渡田八幡塚古墳の円筒埴輪を対象に― |

| 瀧口 友香 | キリハライからみる伝統の変遷―高畠町糠野目山王神社の事例を基に― |

≪文献史学専攻 竹原ゼミ≫

| 髙橋 佳帆里 | 出羽国村山郡山家村の資源確保と近隣地域との関わり |

| 森川 遼 | 松代藩真田家と盛岡藩南部家の御家騒動 |

| 政金 悠希 | 『柏崎日記』にみる武士の仕事 |

| 生井 光成 | 系図及び居住地からみる常陸平氏の興亡 |

| 阿部 千裕 | 平安時代における御霊会での朝廷の関与 |

| 鈴木 彩也花 | 明治から大正期における暴風警報・天気予報の普及 |

≪民俗・人類学専攻 謝ゼミ≫

| 熊谷 英仁 | 地域における農産物直売所の役割―山形市高瀬地区を事例として― |

| 大宮 保幸 | 『軍艦や船舶に「人格」を見る私達の思想』 |

| ××× ××× | |

| 櫻庭 千晃 | 戦後若者の恋愛観の変遷に関する一考察―「ゆとり世代」を事例として― |

| 星 雪音 | 「生産者」からみた日本の漫画業界―職の内情からコンテンツを考える― |

2月11日(木)

≪民俗・人類学専攻 田口ゼミ≫

| 本間 結希乃 | 写真で読み解く時代と暮らし―山形県米沢市の写真から― |

| 阿部 佑季 | 稚児行列―延命地蔵尊 徳寿稲荷神社祭典の事例― |

| 高橋 裕子 | 戦後高度経済成長期における中山間地の景観変容プロセス―岩手県一関市本寺地区の事例から― |

| 髙橋 果子 | 「伝統」の在り方―仙台すずめ踊りと旧石切町の伝承― |

| 成田 琳太郎 | 山形県東根市の「とんと昔の伝承活動」―東根民話の会を事例に― |

芸術大学にある歴史遺産学科ってどんな学科なの?どんな研究を行っているの?

そんな疑問をお持ちの方、是非今回の卒展を通して少しでも知っていただければ幸いです。

多くの方々のご来場を心よりお待ちしております。

現代社会解剖学1 考古学分野 1回目

私たち2年生は11月7日、現代社会解剖学1という講義を行いました。これは考古学分野におけるディスカッションを中心とした授業です。

この講義では、生徒たちが中心となって行い、自分たちがフィールド体験において、何を感じ、何を学び得たのかを一人ひとりが発表、そして意見を交換し、社会に出るために必要なことを話し合いました。

生徒たちが司会、板書している様子です。

皆さん、とても真面目に取り組み、たくさんの意見が出ました。例えば、アクション・シンキング・チームワーク等、社会人基礎力に相当するスキルなど。

ホワイトボードが黒で埋まってますね!(詳しい内容は省略させていただきます)

今回の講義はとても充実したものとなり、皆さんのためになったかと思います!

私も、社会人になるために必要なことを、大学生活で身に着けていく必要性を実感し、とても勉強になりました。

以上 2年 高橋花菜子

被災資料の保存

ご無沙汰していました、副手です!

3年生の夏の様子が続々とアップされていますね。

学生目線の記事、みなさんもフィールドに行った気分になってご覧くださいませ~!

さて今回は「フィールドワーク演習2」の一環で東北大学の天野真志先生をお招きしたときの様子をご紹介します。

歴史資料を守るためのワークショップを開催していただきました。

午前中は地域に残された古文書などの歴史資料を保存・継承していくことに関する講義をしていただきました。

午後は実技のワークショップのため教室移動!

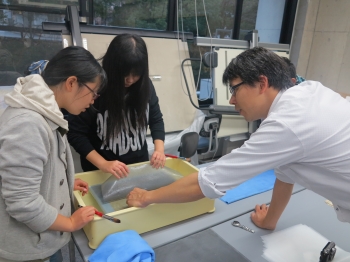

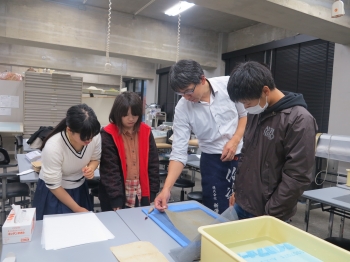

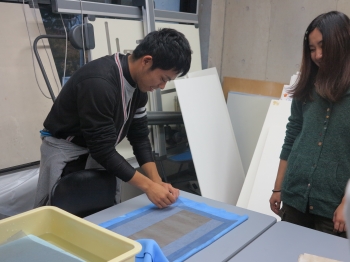

水害や津波によって古文書が被災してしまった際に、どのようにクリーニングして元のように使えるようにするのかを学びます。

古文書についた泥の落とし方や、海水の塩分をぬくための水洗いの方法について体験しました。

丁寧に指導を受ける学生たち。

結構汚れが浮き出てきます。

そして、濡れた資料の扱いは難しいですね。

みんな苦戦しながらも楽しそうに取り組んでいました。

歴史遺産学科2年生主体の演習でしたが、美文や歴産の1年生も参加してくれました。

被災資料の保存現場をじかに体験できる貴重な機会になったと思います!

(おまけ)

天野先生の前掛けをつけてみる学生。

「味噌醤油漬物」が粋でした。

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月