歴史資料演習・フィールドワーク特別演習 最終日

遅ればせながら、歴史資料演習・フィールドワーク特別演習、最終日である5日目です。

この日は、全員で目録作成を行いました。

最終日で目録作成が終了するか不安でしたが、

みんな手際よく進められたため目録を完成することができました。

目録作成後、目録と史料を照らし合わせ、

コンテナの数などを確認して蔵に史料を戻して、今回の作業全て終了です。

今回の演習は2年生も3年生も初めての作業が多く、戸惑いながら作業を進めていきました。

ですが、5日間の作業の中でチームワークがうまれ、無事に終了することができました!

歴史資料演習・フィールドワーク特別演習4日目

歴史資料演習も後半戦に突入しました。

この日は3日目と同様に蔵の中にある膨大な量の資料を一点一点、外へ搬出した後、目録作成を行いました。目録とは資料の一覧で、詳細説明が添えられたものです。

今回の演習では文字が書かれているモノ(古文書はじめ木箱、俳句の冊子やハガキ、教科書など)はすべて資料として大事に扱いました。

特に古い襖は現代のものと違い、何層にも重ねられた古文書が下張りとして使われているので慎重に。

2年生は昨日の疲れが出ているのかと思いきや、

集中力が増してスピードアップ!

3年生も負けじと頑張りました。

最終日へと続く!

歴史資料演習・フィールドワーク特別演習3日目

3日目は、いよいよ現地での作業です。

とあるお宅の蔵にお邪魔して、蔵の中にある膨大な量の史料を一点一点整理していきました。

史料を運び、カメラで撮影を行って、ひたすら史料の数を数える等々、2、3年生が協力して作業を進めていきます。

若干季節外れの蚊の大群や、史料に付着しているほこりと闘いながら、みんな黙々と作業をしていました。マスクとウエットティッシュ、休憩時間に食べる甘いものは必須だと思いました。…そしてム●かウナ●ーワ。

史料整理は、一見とても単純な作業にも見えますが、体力、気力を使う作業の連続です。史料を傷つけないよう、慎重に扱うことが求められます。

同時に、実際に史料を見て触れる、というのはあまり体験できることではないので、自分自身にとって勉強になることがとても多いです。

この日は、現地での作業初日ということで慣れないこともあり、みんな大変だったと思います。しかし、次の日には…… ということで4日目に続く!

学会初参加!

10月15・16日と、鶴岡で行われた地方史研究協議会大会に行ってきました。興味のある学生2人も参加しました。

テーマは「出羽庄内の風土と歴史像 −その一体性と多様性−」というものです。私は2日目しか出席できませんでしたが、古代から近代までの庄内に関する研究発表が8本、そのあと90分の討論と、濃密な内容でとても勉強になりました。

とはいえ、歴史学界を代表するひとつな大きな学会です。研究内容は、どれも緻密な史料分析がなされていて、学部生が聞いていもチンプンカンプンかと思いましたが、発表者の丁寧なレジュメと発表内容でなにかとメモをとりながら聞けたようです。

史料分析の仕方、レジュメの作り方、発表の仕方などなど、いろいろ吸収できることもあったかと思います。会場は、他大学の学部生らしき姿はあまりみられませんでしたが、機会があれば、また参加を促していきたいと思いました。

・・・画像がなくてすみません

歴史資料演習・フィールドワーク特別演習2日目

こんにちは。

文献ゼミ3年のHRです。

2日目の活動を紹介をします。

大学の一室にて、2・3年生合同で古文書の撮影・目録作成を行いました。

午前と午後に分けて、数人で構成された各グループごとに協力して作業を進めることができました。

古文書の撮影は1グループに1台のカメラが配られ、前日練習した通りに2年生中心になって作業を行いました。

2年生は仕事を覚えるのが早く、とてもテキパキ動いてくれました!

目録作成についてはこの日から実物を使って作成しました。

目録には、古文書ごとに表題や作成者、作成日時、宛名等を書きこんでいきます。

しかし古文書に表題が無い物や、表題だけでは分かりづらい物もあるので、表題の欄に内容がわかるように副題を書くこともあります。

しかし文書の本文は、小さく読みづらい字やだいぶ崩された字等々・・・くずし字を約1年習った程度の私達には、読めない字の数々に翻弄され続けました。

2日目は何度か先生の力をお借りして、皆で力を合わせてなんとか作業を完了しました!

さて次はいよいよ3日目です!

歴史資料演習・フィールドワーク特別演習1日目

研修旅行の報告を終えたので、その翌週に行われた2、3年生合同演習の様子を紹介したいと思います。

歴史資料演習・フィールドワーク特別演習は、9月26日から30日までの5日間行われました。

1日目の午前中、2年生は撮影や目録のとり方など史料整理のレクチャーを受け、3年生は撮影小物の作成や撮影機材の準備・確認、目録作成の練習を行いました。

撮影小物の作成は、「撮影困難」や「白紙のため中略」など、撮影時に必要になる小物をカメラの台数分作りました。

目録作成の練習では、午後からの合同演習に備え、先生から渡された課題のプリントに取り組みました。

3年生がくずし字を読むのは久しぶりだったので、皆で意見を出しながらの共同解読です。

結果は皆で頑張ったこともあり、なかなかの出来でした。

午後からはとうとう2、3年生が顔を合わせ、それぞれペアを組み、一緒に史料目録の作成と史料撮影を行いました。

こうして始まった5日間の演習、各ペアのチームワークにこう御期待です。

2日目に続く!

研修旅行を終えて

こんにちは。文献ゼミの運転手です。

広島・島根4泊5日の研修旅行の移動は全てレンタカー。交通安全のお守りに見守られながら、なんとか無事に終えることができました。とくに、雨風が激しく真暗な道を進む広島から島根への3時間の移動は、車内に流れる奇妙な音楽に助長され、なかなかのスリルでした。

今回の研修旅行は、訪れる場所毎に担当を決め、その日のスケジュールを全て組んでもらうようにしました。その日の担当者は、鹿とたわむれたり、お土産に目を奪われたりと、自分の担当以外では好き勝手に動き回る仲間を制御しながら、その日のスケジュールをこなすべく責任をもって役割を果してくれました。

この1週間でゼミ生の頼もしさを感じることができました。しかし、ゼミ生の試練は、次の週にも続くのでした。研修旅行に帰ってから、土日をはさみ、2年生と合同のフィールドワーク特別演習が始まりました。その様子も、近々アップされるので、お楽しみに。

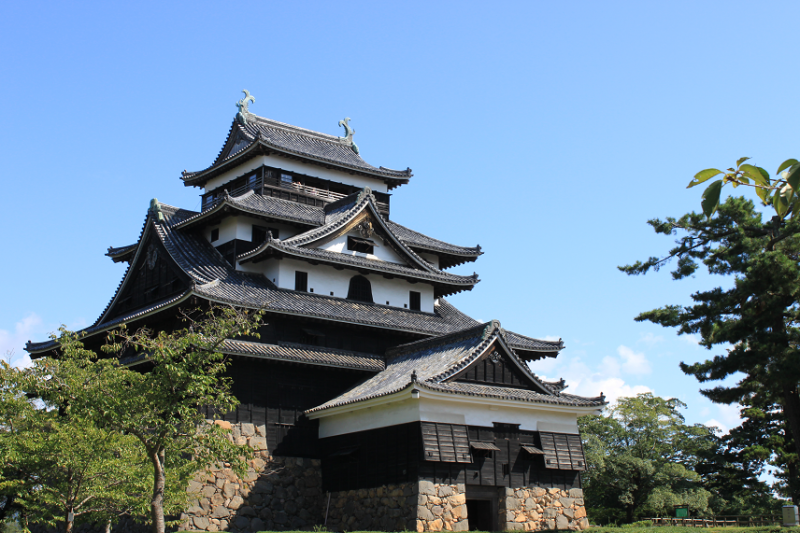

研修旅行5日目〜松江城、そして帰路へ・・・〜

こんにちは!文献ゼミ3年のSSK48です。

研修旅行から随分と日が経過してしまいましたが、研修旅行4日目の出雲に引き続き、5日目(最終日)の様子を紹介したいと思います。

4日間かけて広島と島根の歴史的名所を駆け巡った研修旅行ですが5日目の広島の松江城が感動のラストです。

松江城は天守閣が国の重要文化財となっている国の史跡です。

慶長12年から足かけ5年の歳月をかけてに築城され、一度も戦乱に巻き込まれることもなく明治維新を迎えました。明治4年に廃城が決まり、利用できる釘や鎹などの金物が目的の入札が始まります。木材や石材は壊されるしかなく松江城の本来の形は完全に失われる寸前までになりましたが、高城権八と勝部本右衛門の交渉と懇願により天守閣だけは残り、現在も当時の姿を私たちに見せてくれています。

実は5日目の松江城は最初の研修旅行行程の予定には無かったのですが、時間的に行けそうなのでは?ということで旅行先で行くことが決定しました。なので事前調査をせずに行ってしまったわけですが、なんとか知識不足で乗り込むようなことにはなりませんでした。

なぜ知識不足にならなかったかというと松江城はかなり観光地化が進んでおり、敷地内にはいたるところに城に関する説明文があった為です。これで一般的な松江城の知識はOKでした。

見学して気になったのは先ほども書きましたがこのお城の観光地化が積極的に進められている点です。

堀川茶々丸「ブログもやってるでござる。」

この他にもイベントをしていたりして、歴史にあまり興味のない人でも来て楽しめるような模索がされているように感じました。

しかし、松江城は歴史が好きな人が楽しめる要素も満載でした。ライトからヘビーまで松江城はターゲットにしています。

個人的に実物の天守閣の内部が見れたことがよかったです。

「石落とし」(2階と3階の間に作られた石垣に近づく敵や上ってきた敵に対して石や熱湯をかけて攻撃する為に壁に作られた横長の穴。構造的に外から発見されにくい。)や、「寄木柱」(一本の柱の外側に、板を揃えて寄せ合わせ、これを金輪で締めて太い柱が作られている。普通の柱より力学的に強い。)など当時の人々の工夫を垣間見ることができました。

又、当時の人ってこのお城でどういう風な事をしていたのか?ということを想像していると分からないことだらけですごく興味がそそられました。

今回文献ゼミは広島と島根の様々な歴史的名所を事前調査した上で巡ったわけですが、実際に現地に行って実際の景観、町並み、建造物、現地の様子・空気感など文面では感じる事のできないものに触れて学ぶことは多かったです。

実際に行ってみることの重要さを感じました。

この経験、しっかり生かしていきたいです!

最後に竹原先生!5日間車の運転、本当にお疲れ様でした。

研修旅行4日目〜出雲〜

研修旅行4日目は、前半3日間とはうってかわって快晴となりました。

この日は、島根県出雲市にある出雲大社と古代出雲歴史博物館、日御碕へ行きました。

はじめに出雲大社をみて回る予定でしたが、ガイドが始まるまでかなり時間があるとのことで、先に古代出雲歴史博物館を見学しました。

島根県立古代出雲歴史博物館は、出雲大社のすぐ隣に建っている博物館です。

出雲大社関係の展示は勿論、3日目に訪れた石見銀山やたたら製鉄、風土記神話、青銅器など、島根県全域に渡る歴史と文化を紹介しています。

ガイドが始まる時間までに一通りみて回れると考えていましたが、展示物がとても多く、私は常設展示室の半分もみることができませんでした。

チケットがあれば再入場できるとのことなので、博物館はひとまず置いといて出雲大社へ。

出雲大社は、大国様こと大国主大神を祭神とする古社です。

現在、出雲大社では「平成の大遷宮」が行われており、御本殿を囲む荒垣内が立入禁止となっています。

ガイドさんと共に神々の宿舎である十九社など、現在みることができる場所をまわりましたが、やはり御本殿をみることができなかったのは残念でした。

しかし、大遷宮が終わるまで大国主大神の仮住まいとなっている御仮殿で、皆しっかり御参りしてきました。

出雲大社で参拝するとき、拝礼は二拝・四拍手・一礼となっています。

ここで四拍手するのは「しあわせ」とかけているからだとガイドさんが言っていました。

昼食をとった後は、再び古代出雲歴史博物館へ。

館内の常設展示を一通りみて、特に印象的だったのは、やはり出雲大社関係の展示でした。

平安時代の出雲大社の模型は予想よりも大きく、驚きました。

次は、日御碕まで車で移動です。

根半島の最西端にある日御碕では、日御碕神社や出雲日御碕灯台に行きました。

日御碕神社は、『出雲國風土記』に「美佐伎社」と記されている古社です。

楼門を入ると、天照大神を祭る下の宮と須佐之男命を祭る上の宮とに分かれています。

楼門や回廊を含む14棟が国の重要文化財となっていて、鮮やかな赤塗りがとても綺麗でした。

出雲日御碕灯台から少し歩くと鳥見台があり、そこから国指定天然記念物であるウミネコの島、経島を一望できます。

とても景色がよく、写真撮影会になったのですが、CDジャケットのような写真が撮れ、面白かったです。

余談ですが、最終日のホテルはとても豪華で皆はしゃいでいました。

5日目に続く!

研修旅行3日目〜石見銀山と鉱山町〜

こんにちは!文献ゼミ3年のティラミスです。

宮島に引き続き研修旅行3日目の様子を紹介したいと思います。

この日は島根県のほぼ中心部に位置する石見銀山遺跡へ行きました。石見銀山は正徳5年(1526年)に九州博多の豪商、神屋寿禎(かみやじゅてい)によって発見されて以来、1923年の休山まで約400年にわたり採掘されてきた日本を代表する鉱山遺跡です。

そして自然を破壊せず、環境に配慮した「自然環境と共存した産業遺跡」であることが評価され、2007年に世界遺産に登録されました。

この日は天候に恵まれず、当初の予定を変更して龍源寺間歩と鉱山町をじっくりと見学することに。またちょっとしたトラブルもあり、私と先生は石見銀山の坂道を走って移動しました!

はじめに銀山遺跡13所の1つである龍源寺間歩へ向かいました。「間歩」とは鉱山の堀口のことです。ここは1715年に開発され、江戸時代の開堀の長さは600mに及んでおり、大坑道で良質の銀鉱石が多く掘り出されました。

内部はノミで掘った跡が当時のまま残っていました。また古文書の石見銀山絵巻が電照板で展示してあり、当時の坑内の様子を詳しく知ることができました。

次に大森町(鉱山町)へ行きました。大森町は近世に銀山の行政・通商機能をはたしたところで石見銀山とともに育まれた町です。現在の大森町の町並みは寛政12年(1800年)の火災後の再建ですが、街道ぞいにくねくねと伸びる町の特徴は当時の面影をわずかながら残しています。

また大森町を散策していると武家屋敷は切妻造・平入りの平屋で町家は二階屋が多いということ、屋根は桟瓦葺で、赤褐色の石州瓦が使用されていることがわかりました。

実際に現地に行って見ることで当時の職人の技術と心を身近で学ぶことができました。

4日目へ!

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月