関西研修旅行5日目

現地解散という奔放な最終日を迎えた9月10日。

チェックアウトを済ましてホテルを出る戊辰戦争、日本髪、島流し、阿古屋、薬草。

四泊五日を過ごした京都との名残を惜しむ我々がどこに向かったかというとここです。

リプトンカフェなう!!(全然「なう」じゃない)

みんなリプトンカフェにどれほどの心血や情熱を注いでいるのでしょう。

伊丹空港に向かうバスが出るまでみんなゆっくりと美味しいデザートを食べて過ごしました。

関西研修旅行お疲れさまでした〜!

関西研修旅行4日目?

午後からは戊辰戦争イチオシの山の辺の道に向かいました。

山の辺の道は飛鳥と平城京を結ぶために拓かれた日本最古の幹線道路です。

現在は天理駅から桜井駅までの約16キロのハイキングコースとして整備されています。

最初は大物主大神(おおものぬしのおおかみ)を祀る大神神社。

大和朝廷創始から存在することから「日本最古の神社」と言われています。

三輪山を神体とするために本殿はありません。

自然崇拝のアニミズムの特色がある三輪山信仰は縄文か弥生に遡るとされています。

太古から存在する原始神道を大和朝廷が政治利用したと想像を膨らませるとワクワクします。

縄文時代から形式や様式を変えて現代まで続く人々の「祈り」の心…ロマンです…

次は空海が創建したと伝わる長岳寺。

本尊の阿弥陀三尊像は玉眼を使用した日本最古の像です。

また、季節によって見事なツツジやカキツバタの咲く、花の寺として知られています。

長岳寺は穴場スポットなのかほとんど観光客の姿が見受けられず。

大事な仏像に至近距離まで近付けて、ちょっと心配になるくらい自由に見学出来ました。

私たちは本尊のある本堂に上がったところの天井に凄いものを発見しました。

お分かりいただけただろうか…?(心霊番組っぽく)

天井に残る足跡、床を這ったような指の跡、点々と散る飛沫の跡。

病気さんや他のゼミ生たちの何か言いたそうな視線に負けることなく激写しました。

血天井です!!

立札によると血天井の由来は戦国時代のこと。

長岳寺裏手の竜王山城(城主は十市氏)に松永弾正久秀が攻め入りました。

斬られた十市方の武将が縁側から本堂に逃げ込んだところで息絶えたといいます。

この血天井はその縁側の板を天井板に張り替えたものという話です。

個人的な疑問点としては、

?何故わざわざ天井に張り替えるのか(寺らしからぬ所業です)

?足跡は裸足だが、武将はわざわざ草履を解いて本堂に上がったのか

?長岳寺まで戦の舞台になったのに燃えずに残ったのか

などなど枚挙にいとまがありません。

これだから歴史は面白いなあと猟奇的な血天井を見ながらしみじみしました。

今度詳しく調べてみることにします。

最後は布都御魂(ふつのみたま)大神という神剣がご神体の石上神宮(いそのかみじんぐう)

石上神宮は飛鳥から奈良に続く山の辺の道の中間地点に位置しています。

境内にはニワトリ、ウズラ、白色レガホンなどの鶏が放し飼いになっています。

20年ほど前に誰かが捨てた鶏が増えて神の使いとして飼われるようになったらしいです。

この中のどれかは夏祭りに売っている物凄い色のヒヨコだったのではないかと想像しました。

奈良県の動物たちを「神の使い」として大切にするところは凄いと思います。

京都や大阪に比べるとインパクトに欠けるイメージがあった奈良。

実際にはいにしえの都としての広い度量のあるまほろばだということが分かりました。

関西研修旅行4日目?

9月9日になると文献ゼミ生の体調は完全復活。

翌日はほとんど帰るだけになるので実質的に今日が最後の研修旅行です。

午前中は由利十二頭くんイチオシの信貴山に向かいました。

信貴山は聖徳太子が寅の年、寅の日、寅の刻に毘沙門天を感得した山と言われています。

また、平安時代には醍醐天皇から「朝護孫子寺」の勅号を賜りました。

戦国時代には松永久秀が信貴山城を築いたことで有名です。

大阪と奈良の県境にある信貴山は高いだけあって涼しい!

信貴山は至るところに虎・虎・虎。

寺務所には阪神タイガーズのお守りまで。

春日大社の鹿といい、信貴山の虎といい、後に出てくる石上神宮の鶏といい、動物ばっかり。

奈良県には動物園いらないんじゃないかなあと思いました。

信貴山を散策していると虎にまつわる美味しそうな食べ物を発見。

これは調査しなくてはいけないと飛びつく戊辰戦争、阿古屋、島流しの女三人。

現地を知るには文化を知らないと!文化を知るには食べ物を知らないと!もぐもぐもぐ…

【戊辰戦争の即興グルメリポート】

・しぎとらソフトクリーム

マンゴーアイスにチョコソースをかけて虎をイメージ。

シャーベットのさっぱりしたマンゴーの風味とチョコの甘さが疲れを癒します。

・寅まんじゅう

出来たてホカホカのところを一個80円で購入。

周りのカステラ生地はサクサク、中のアンコはとろとろ、味の地殻変動やー!!(?)

ちなみに島流しさんが「熊まんじゅう」と言って私と阿古屋さんをびっくりさせました。

関西研修旅行3日目?

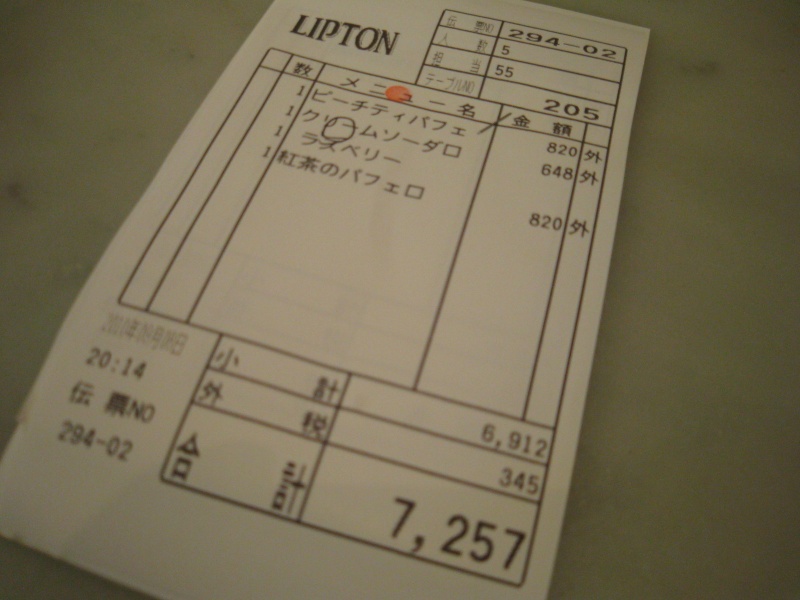

この日の夕食は気になっていた京都駅地下のリプトンカフェ。

20時閉店だと思い込んでいた私と阿古屋さんは19時45分に早足で駆け込みました。

ひと足先に入店していた日本髪さんや島流しさんから閉店時間は22時と教えられてホッ。

その日歩いたカロリーを取り戻さんとばかりに注文しました。

NOT炭水化物の夕食の人がいるのは気のせいではありません。

本当に恐ろしいのは女性特有の最終奥義「甘い物は別腹」だったのです。

薬草さんといっしょに途中から現れた病気さんは半笑いで「凄いね」とコメント。

日本髪さんのラズベリーソーダフロートは私の前に置かれました。

抹茶パフェが苦くて阿古屋さんに食べて貰った私の注文だと思われたのでしょう。

店員さんがいなくなってからそうっと日本髪さんの正面にソーダフロートをお届けしました。

関西研修旅行3日目?

9月8日は体調不良のゼミ生と台風直撃のために目的地を変更。

信貴山と山の辺の道から奈良国立博物館になりました。

奈良国立博物館は写真撮影禁止と特別展見学のみだったので紹介は割愛します。

台風のために数十分遅れて到着した奈良駅は京都より鎌倉に近い雰囲気。

個人的には街並みは奈良のほうが落ち着いていてホッとしました。

心なしか大阪や京都より人がおっとりしている気がします。

あと、車窓から見える奈良の風景が東北にない自然美で、思わず見入っていました。

奈良国立博物館を見学し終えた後に自由行動です。

朝からの雨風は予想外にすぐに止んでちょっと涼しくなりました。

平城遷都1300年祭の今年こそ憧れの奈良に行ってみたかった私は寺社仏閣巡り。

奈良の大仏のある東大寺と阿修羅像のある興福寺に行く阿古屋さんとレッツゴー!

最初は奈良国立博物館近くの春日大社に向かいました。

鮮やかな朱色が印象的な社殿には奉納されたたくさんの燈籠が並んでます。

その中に「直江山城守兼続」が奉納した燈籠を発見して思わず上がる二人のテンション。

キャー!直江ー!というよりは旅先で親戚に会ったような「なんだ直江か」という心境でした。

次は強い日差しや修学旅行生のタックルや野良鹿に負けずに東大寺。

使い捨てカメラ「写○ンです」で南大門を激写する中学生に遠い目になりました。

懐かしいと思いかけましたが、記憶を反芻すると私が中学生時代にはデジカメありました。

間近から初めて見る東大寺は何から何まで縮尺がおかしい!

南大門・金剛力士像・盧舎那仏像のサイズにはただただ唖然と見上げるばかりでした。

願いがかなうなら盧舎那仏像の手のひらに立って孫悟空ぶってみたいです。

武道館ライブならぬ東大寺ライブしたがるミュージシャンの気持ちが分かりました。

最後の有名な阿修羅像がある興福寺には相変わらず迷いながら到着。

興福寺の金堂は勿論ながら宝物館に展示された仏像群は素晴らしかったです。

興福寺の宝物館は自分たちの所蔵する仏像の魅力をしっかり把握しているように感じました。

阿修羅像は手足がほっそりして女性的なのに、顔は凛として確かにかっこよかったです。

関西研修旅行2日目?

舞妓体験と和装体験の後は自由行動です。

私は、人力車にいっしょに乗る有志を募っていた阿古屋さんに同行しました。

三年坂をずんずん下って阿古屋さんが感じがいいと言う人力車のお兄さんのところに。

そこでお兄さんのおすすめの三年坂〜八坂の塔〜ねねの道の10分コースをお願いしました。

初めての人力車は思ったより揺れなくて乗り心地がよかったです。

私たちを退屈させない接客トークに光るプロ意識。楽しかったです!また乗りたい!

その後はすすめられた小路を通って八坂神社や祇園へ。

私と阿古屋さんの間では「アイヤ、ニーハオ、ニーハオ」という挨拶が流行。

びっくりしたり、感動したり、楽しかったりすると二人でアイヤ!と叫んでいました。

ぜひおすすめしたいのは八坂神社の東側に立つ美御前社(うつくしごぜんしゃ)

ご神水の「美容水」を肌につけると美人になると人力車のお兄さんから教えられました。

阿古屋さんはこの美容水を頬につけてから肌がつるつるになったそうです!

興味の向くまま二人でふらふらしていると案の定迷子になりました。

アイヤ、困ったなあ、と言いながらカップルがメートル間隔で座る鴨川沿いを散策。

迷子のくせにのんびりと水分補給をしていると、人目を憚らずに喧嘩する男女を目撃。

何故わざわざ鴨川で喧嘩を…? いや、鴨川だからなの…? アイヤー…。

こういうことを気にするから二十代にして迷子になるのだと思いました。

阿古屋さんが駅員さんに尋ねてくれて無事に京都駅に戻ることが出来ました。

関西研修旅行2日目?

清水寺周辺の三年坂で各自昼食を取った後は舞妓体験&和装体験です。

今や京都のイメージキャラクターとなっている舞妓さん。

だらりの帯、ぽっくりの鼻緒、花簪などの美しい衣装の舞妓は見る者にタイムスリップしたような感動を与えてくれます。

舞妓は独立した職業ではなく、芸妓になる前の修行期間中の存在で、現在は15〜20歳くらいの少女がなれるとされています。本物の舞妓さんが着る衣装は10キロ近くあると言います。それに独特の日本髪は自毛で結います。

今回は少女と呼ぶには少々とうが立った(?)戊辰戦争・日本髪・阿古屋が体験しました。

はじめは襦袢のような肌着に着替えた状態でお化粧。

いい匂いのする水おしろいを顔面から肩にかけて塗られました。気分は聖魔伝?のデーモン小暮閣下かDMCのクラウザー?世。水おしろいは肌に触れると冷たくて笑い出しそうになるのを我慢しました。

次に、目尻や唇に紅を差して、眉には眉墨の後にちょっと紅を足して描かれます。目を開けてはいけないと言われたためにあとはじっとしていました。

最後にカツラと着付け。女性に着つけて貰いましたが、しっかり足に力を込めないとたたらを踏むことになります。本物のだらりの帯ではないのに凄いどっしり感。約150センチの私は結構歩行が困難で、生まれたての小鹿のようなおぼつかない足取りになりました。

全員集合の写真は今度お見せしたいです!

関西研修旅行2日目?

台風接近の予報に怯えながら9月7日は京都の清水寺に向かいました。

清水寺の創建は西暦778(宝亀9年)の奈良時代の末頃。

延鎮上人が音羽山麓の滝のほとりに千手観音像を祀ったことが起こりとされています。

思い切った行動をすることを「清水の舞台から飛び降りる」と言いますね。

過去に願掛けのために飛び降りた人の85%は樹木がクッションになって助かったらしいです。

良い子、悪い子、普通の子、真似しちゃ駄目!戊辰戦争おねえさんとのお約束!

次に目指すは三つの筧から流れる霊水ごとの御利益がある音羽の滝。

音羽の滝に通じる階段を下りていると中国人のおじさんから呼び止められました。

英語と中国語と身ぶり手ぶりで懸命に何かを伝えようとしている様子。

階段の段数をカウントしながら自分の手のひらに「108」の数字を書いて見せてくる。

これはいったい何の暗号!?

困惑する私と同じ動作を繰り返す中国人のおじさん。

ただならぬ膠着状態にいると隣にいた島流しさんが全ての謎を解明しました。

「この階段は108段あって、階段を下りることで煩悩を消すんだよ!」

目から鱗が落ちました。

日本語が分からないはずなのに心なしか満足そうな中国人のおじさん。

中国人のおじさんは何故日本人に日本の名刹について教えてくれようとしたのでしょう。

とりあえず中国語検定四級を活かして「知道(分かりました)」と伝えました。

中国人のおじさん…まだ話し足りなそうでした…。

関西研修旅行1日目

京田辺市で今年最高の39.9度を記録した翌日の9月6日。

私が小学生の頃に「39度のとろけそうな日♪」という出だしから始まる歌がありました。

子供心に「ねーよ!」と思いましたが、それが現実になろうとは、恐るべし!ラニーニャ現象!

ちなみにちょっと語感の可愛いラニーニャはスペイン語で「女の子」という意味です。

飛行機の座席は八人中六人が「緊急事態に殺到する乗客を止める席」になりました。

顔を見合わせる日本髪、戊辰戦争、雨乞い、阿古屋、島流し、病気の一同。

このメンバーでパニックに陥った集団を止めることが出来るのか!?

幸いなことに、そういったハリウッド的展開はなく、無事に伊丹空港に到着しました。

飛んで火に入る夏の虫とばかりに猛暑の京都に上洛した我々。

1933年に40.8度の山形が相手だ!と心の中でファインティングポーズ。

意外や意外、時刻が15時を回っていたせいか、それほど猛烈な温度は感じませんでした。

35度を超えると「暑い」というより「あったかい」と感じてしまう不思議。

文献ゼミの皆さんは京都の気温をどんな風に感じたのか今度聞いてみます。

ホテルに荷物を置いた後は予定通りに二条城に行くことになりました。

二条城は徳川慶喜が大政奉還を行った江戸時代の平城。

その歴史、その城郭、その庭園から京都が誇る世界遺産登録された名所になっています。

だけど最終入城時間が16時!!

私たちがバスに乗って辿り着いた時間は15時58分。

タイムリミットが刻々と迫っているというのに何故かのんびりと歩く文献ゼミ一同。

痺れを切らしたのか由利十二頭くんが急に走り出しました。

速い!速い速い速い!受付に行って戻ってくる!(日本ダービーっぽく)

帰還した彼の手にはなんと文献ゼミ全員分の入城チケット。

しばらくの間は「偉いよ!由利十二頭くん!」の歓声が止みませんでした。

無事に入城を果たした我々は二の丸御殿や庭園を鑑賞することが出来ました。

関西研修旅行

こんにちは、お久しぶりの文献ゼミの「戊辰戦争」(仮)です。

歴産ブログ界の真○かをり発言は忘れてください。

北海道・四国・伊豆諸島など本州脱出傾向にある今年の研修旅行。

文献ゼミの預かり知らぬところで本州抜けカルテルが結ばれていたのでしょうか。

そんな中、我ら文献ゼミは多数決によって、京都と奈良メインの関西に行くことになりました。

最初は伊勢や出雲など昨今パワースポットとして騒がれる地が候補に挙がっていました。

そこは動かざること山の如しの文献ゼミ生クオリティ。

飛び交う意見は「移動が…ねえ?」「乗り換え疲れるんだよねえ」「島根って何県?」などなど。

先生から「若いんだからキリキリ動けよ」(超訳)と言われて、気付くと関西中心に決定。

阿古屋さんが旅行会社に足繁く通って計画してくれました!ありがとう!

計画としては、

【9月6日から9月10日の四泊五日間】

1日目:仙台空港→伊丹空港→京都→二条城と京都駅周辺を自由行動

2日目:清水寺周辺→舞妓変身と着物体験→自由行動

3日目:奈良駅→奈良国立博物館→自由行動

4日目:信貴山(奈良)→古代の幹線道路の山の辺の道周辺(奈良)

5日目:京都→伊丹空港→仙台空港

という流れです。

自由行動は各ゼミ生たちが自分の体験談でブログ記事を賑わせてくれることでしょう!

私は文献ゼミの研修旅行の大まかな流れを更新していこうと思います。

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月