石碑調査 11月29日

タイトル通り、11月29日に石碑調査をしてきました。

天気は曇りでしたが風が強くてすごい寒かったです。

参加人数わずかに3人… 人手が欲しいですね…

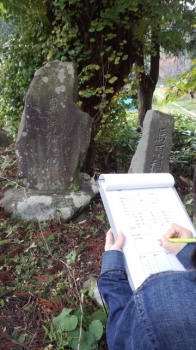

今回はここにある石碑を調査しました。

地面が雨のせいかブヨブヨしていてちょっときつかったです。

いつも通りにメジャーで測ったり、

文字を読んだりしました。

ここにある石碑はもともと別の場所にあったものをうつしたものということを通りかかったお爺さんに聞きました。馬頭観音の石碑があるということです

石碑には地域の消防団?に関することが書かれてました。

もともとあった場所にいってみると確かに馬頭観音の石碑が置いてありました。

しかし写真は撮っていませんでした…。すみません。

冒頭にもいいましたが、本当に人手がほしいですね…

1・2年生のみなさん今からでも参加してみませんか?

石碑チュートリアル・11月1日

11月に入り、大分外も寒くなってきました。

だがしかし、石碑チュートリアルは元気に外で活動中です

(…歴産関連は大概そうかもしれませんね)

今回は、「中山之神神社」にて石碑調査です。

芸工大の裏の山の方にあるので、先生の運転で現地に向かいます

流石に、今まで数をこなしただけあって、だいぶ作業もサクサク進むようになってきました。

ついでに、石碑に蜘蛛の巣がかかっているっていうのも、だいぶ慣れてきましたね…。

石碑の文字を読んでいると、崩し字もちらほらと見受けられます。

崩し字の勉強は、このチュートリアルで間違いなく役に立ちますね!!

ここの石碑の中には、約300年近く前のものもありました。

もしかしたら、皆さんの家の近くの神社などにも、200年や300年前の石碑があるかもしれませんね。

調査した石碑の情報を、こんな感じに書き込んでいきます。

もう寒い時期ですし、四時近くになると一気に冷え込みます。

ほんの一か月とちょっと前までは、あんなに暖かかったのに…。

前回のあまりの寒さを知っているので、今回はみんなそこそこ厚手の服装で参加していました。

人手がまだまだ必要なので、

「歴産のチュートリアル入りたいなぁ…」

「金曜日の3限以降暇なんだよなぁ」

という方には、是非参加してもらいたいです。

10月22日 総合大学体験学習「歴史遺産フィールドワーク」

10月22日大学で行われている授業がどういうものか知ってもらおうということで山形県立米沢東高校で「再発見!米沢の街並み」と銘打って歴史遺産フィールドワークが行われました。

民俗・人類学担当の田口教授による「民家コース」、考古学を担当する北野教授の「石造物コース」、歴史学が担当分野の佐藤教授の「街路・水路コース」の3つに分かれて行いました。ここでは自分が参加した「街路・水路コース」について書いていきます。

下見のときにやったようにそれぞれの場所で昔の地図と今の地形を見比べました。下見のときも思いましたが、昔の地図の地形がそのまま残っていたり、水路もコンクリートで舗装されているものの残っていたりで歴史を大切にする町なんだなぁと感じました。

今回は高校生の方に授業でどんなことをやっているのか知ってもらうことが目的なので石碑調査でよく行う距離の測定を実際にやってもらいました。

昔の地図に書いてある場所の距離と現在の場所の距離が正しいかを確かめるために行いましたが、ほぼ昔の地図と同じ距離でした。

写真だと見にくいですが奥の人が持っている紙に赤外線のポインターのようなものを当ててはかっています。

距離の測定は一気にやろうとすると赤外線のポイントを見逃してしまうので何回かに分けて高校生の方たちにやってもらいました。

今回のチュートリアルで高校生のみなさんが住んでいる地域の新しい発見、芸工大で行われている授業がどんなものか少しでもわかってもらえたらうれしいです。

私たちを迎える準備をしてくれた米沢東高校の生徒や先生のみなさん、本当にありがとうございました。

10月18日 石碑調査

10月18日金曜日に石碑調査がありました。

場所は前回と同じで八森地区の調査を行いました。

八森は芸工大から西蔵王へ向かう途中にあります。

さて今回は5人という限られた人数での調査になりましたが、調査内容は一段と高いものを求められます。

今回はこの八幡神社で調査を行いました。

石碑の数もかなり多く調査は時間のかかるものになりました。

平面図作りも石碑調査に並行して行われましたが、変則的な入口をしていることもあってかなり大変な作業となりました。

そしてこの季節ですので夕方になると急に寒くなり学生も悪戦苦闘していました。

中にはカラスに糞を落とされる学生もおりました。

しかしペースを崩すことなく一つ一つ丁寧な調査を行っていきました。

そして順調に作業が進んだ結果、八幡神社の調査を終えることが出来ました。

かなりいいペースで調査が進んでいると感じます。

次回はどんな場所を調査するのでしょうか?

天候が良いといいのですが…

米沢城下の道・水路を歩いてみる…(下見編)

城があった頃の地図に描かれていた道や水路が、今も残っているって、ちょっとしたロマンですよね。

10月22日に、米沢東高校の方と一緒に、タイトルにもあるような活動をします。

活動の正式名称はちょっと忘れました。ごめんなさい。

で、それの下見ということで、15日にゼミで米沢に行ってきました。

台風上陸前日だったからか、天気は微妙でした…残念!

古地図と現在の地図を照らし合わせてみると、古地図に載っている道や水路が、現在も意外と多く使われていました。

とはいえ、コンクリートで舗装はされちゃっているわけで…。

![IMG_1338[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2013/10/IMG_13381-e1382014623179-262x350.jpg)

まあ、これも時代の流れというものでしょうか。

何も言われないで歩いていたら、まさかこれが昔の水路だとは誰も思わないですよね。

今まで気が付かなかった街の魅力を知ることができるのではないでしょうか。

公園にあった石垣。

三の丸の土手であった当時のままなのだろうか?

そして、この滑り台…。

全く関係ないけれど、滑るのに勇気がいるかもしれない。

![IMG_1347[1]](http://blog.tuad.ac.jp/rekisan/wp-content/uploads/2013/10/IMG_13471-350x262.jpg)

来週は、高校生と回ることになりますが、また新たな発見があるかもしれないですね。

後期 石碑調査

10月4日金曜日に石碑調査に行ってきました。

夏休みをはさんでいたのでかなり久々の調査になりました。

参加生徒は4人と少なかったです。

今回は自分たちで石碑が立っている土地の地形図のようなものを書きました。

まずは庚申塔をみつけたのでいつものようにどのようなことが書かれてあるか調べました。

そして初めての地形図作りをしました。

近くには畑や民家、道路、水路などがあったので、石碑を中心にするようにしてこれらの距離を測りました。

距離を測ってから図に起こす作業もなかなか大変であり、結構時間がかかってしましました。

次にこの場所の近くにある神社の石碑の調査を行いました。

庚申塔の設置されていたところよりはだいぶ小さい場所だったのですが、石碑の裏側が草に覆われていたり、光がさしてこなくて字が見にくかったりでとにかく読みづらかったです。

これは湯殿山と書いてあります

中には像が置いてありました。左側にも何か形が似ているようなものがあったようですが壊れていました。

今回は地形を測って図に起こすという作業をはじめてやりました。

大変な分、地形図が出来上がった時の達成感はすごかったです。

次はもっと上手に作れるようになりたいと思います。

山形城三ノ丸調査(西側)

9月25日から9月28日にかけて2年生の歴史学資料演習で山形城三ノ丸調査を行いました。(東側)の紹介でもあったように昔の城郭絵図資料を頼りに当時の三ノ丸にあった城内への入り口である口と土塁、水濠が現在の何処にあったのか、班ごとに実際に歩いて目で確かめ検証していきます。山形城の三ノ丸は全国的にも広く、11つの口があったとされ、またそれぞれの口の近くには稲荷神社が設けてあり、それも調査の対象として巡りました。

現地調査では当時の土塁跡などの遺構も少なからず残っており、それらの寸法の計測を行いました。そうした情報は後々現在の地図におとす上でも非常に参考になるのです。また発見のひとつとして城から西の小田口付近の稲荷神社には当時の小田口を絵に描いたものが奉納されており、その発見で当時の口が桝形虎口であって神社の位置も城内にあるという推定もたてることができました。

それで絵図もよく確認すると他の口の形態は、ほとんどが桝形の口で、入口がコーナーを描きそれに土塁、水濠も曲がった造りになっている事に気が付きました。桝形虎口でも二ノ丸の口と同様に三ノ丸の口も「外桝形虎口」と「内桝形虎口」の両方の造りがあり、そういった観点にも今回の調査では視野に入れ考え、それに伴った道のカーブも現在の道から発見することができました。桝形虎口は当時の近世城郭では多くみられる造りであり山形城では、ほとんどの口にそれが採用されています。また外からは城内が見えないことから権威の象徴としての役割も兼ね備えていたとされ、それら広大な三ノ丸に廻っていた立派な防御施設であることが今回の調査で改めて実感し、調査で丸2日かけて三の丸一周したこともあり...たしかに奥羽最大の城と言われる由縁もわかる気がしました。

財部稲荷神社に奉納されていた、当時の小田口の風景と思われる絵図をトレースしたもの。

画像下の小田口は「外桝形虎口」で、左の北側、下条口と肴町口は「内桝形虎口」

山形城三ノ丸調査(東側)

歴史資料演習で、山形城三の丸の調査を行い、三の丸土塁、堀の全体像を推定し現在の地図におとすという作業を行いました。三班に分かれ土塁跡や出入り口跡などを歩きながら調査しました。

私たちの班は小橋口から調査を始めたのですが、当時の面影はなく、道路や建物になっていました。次のかすがい口も広い道路になっており面影はありませんでした。その次の七日町口は済生館になっていました。時の流れというものを感じました・・・。横町口の近くには、近くの県営アパートの敷地に三の丸土塁の跡が残っていました。十日町口近くの歌懸稲荷神社の裏には史跡三の丸土塁跡があり、都会の真ん中に大昔の土塁が残っているという不思議な光景が広がっていました。

吹張口の近くに土塁跡があり、その付近だけ一段高くなって住宅地になっていました。

稲荷口近くの双葉公園は土塁と堀の形状を生かした公園として整備されていました。昔の面影が何もないところもあれば昔の跡がそのまま残っているところもあるんだなと感じました。

鉄道と山形と私たちのくらし

9月3日の13:00から大学内で東北文化研究センターと歴史遺産学科、霞城学園高等学校と協力し、

「鉄道と山形と私たちのくらし」という講座を開催しました。

一般の方6名、霞城学園の学生が9名に加えて歴史遺産学科から6名参加しました。

「鉄道の目的と役割」「地方鉄道の将来」という2つのテーマに関して講義をした後にそれぞれ意見交換を行いました。

講義の前には山形県立博物館の方から鉄道関係の貴重な資料を協力していただき本当にありがとうございました。

意見交換は社会人、芸工大生、高校生の間でさまざまな意見が交換できました。

「鉄道の目的と役割」では鉄道はただの移動手段にとどまらず、山形のPR の役割を備えているという意見や、鉄道のスピードアップに関しては移動速度を速めるために速度を上げるべきという意見や、景観を楽しむために今の速度のままで良いという意見が出たりしました。

「地方鉄道の将来」では鉄道の復旧・廃止の議論では鉄道は地方にとっては移動手段や都市との交流における最後の砦としての役割を持っているため、廃止してはいけないという意見が出ました。

今回の講座は、世代に関係なくいろいろな意見交換ができたと思います 。

参加した方々や資料を協力してくださった山形県立博物館の方々などありがとうございました。

ゼミ旅行5日目

今日でゼミ旅行も5日目、最終日です。

最初は4泊5日とか長いなあと思っていましたが、行ってみたらあっという間に過ぎました。

天気は曇りであまり良い天気ではありませんでした。

最終日はホテルを出て、どこにも寄らずに熊本空港にまっすぐ向かいました。

熊本空港に着いてからは、時間が余っていたのでそれぞれお土産を買ったりして過ごしました。

熊本空港から仙台空港に行くには伊丹空港を経由しなければいけないので伊丹空港に寄りました。

仙台空港行の便までは時間があったので伊丹空港でそれぞれ昼食をとりました。

仙台空港について解散。

それぞれバスや電車などで帰りました。

ゼミ旅行中は台風が近づいていたにもかかわらず九州についたのが台風が通過した直後だったようで天気がものすごく良くラッキーだったと思います。

旅行中にあったガイドさんやお店の人からも「運がいいね」と言われました。

長いようで短かったゼミ旅行ですが有意義に過ごすことができたと思います。

ゼミ旅行中お世話になったガイドさんや地元の方々、本当にありがとうございました。

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月