「縄文の女神」がやってきます!

【卒展】受賞者のご紹介。

こんにちは準備室です。

卒展も4日目になりました。明日が最終日となっておりますので、まだご来場されていないという方はぜひ歴史遺産学科の研究展示をご覧になってください。

さて、今回は卒展にて賞を受賞した学生の研究をご紹介したいと思います。

卒展では学科から「最優秀賞」1名、「優秀賞」2名が選定され、大学から表彰されます。

このほか、学科では独自に「研究奨励賞」3~4名を表彰しています。

さらに、「学生が選ぶポスター賞」は卒業研究をまとめたポスターのうち、学生たちが参考にしたいと思ったものに投票し、最多得票者を表彰します。

まずは学生が選ぶポスター賞から。

今年のポスター賞に選ばれた研究は下記の通りです。

○学生が選ぶポスター賞

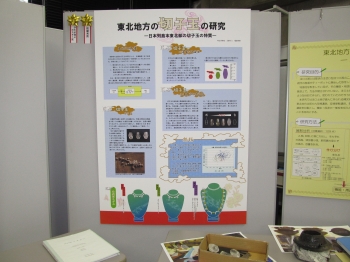

考古学専攻 北野研究室

・福島明恵 東北地方の切子玉の研究―日本列島東北部の切子玉の特質―

次に研究奨励賞をご紹介します。

この賞は学科の教員が優秀な研究を選び受賞者を決定します。

○研究奨励賞

考古学専攻 北野研究室

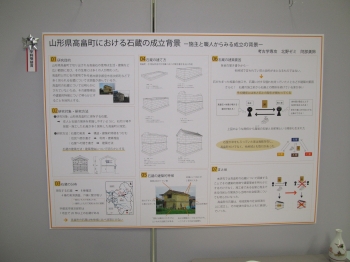

・阿部美鈴 山形県高畠町における石蔵の成立背景―施主と施工者から見る成立の背景―

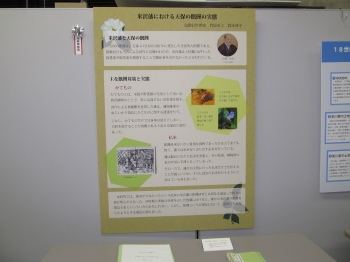

文献史学専攻 竹原研究室

・鈴木祥子 米沢藩における天保の飢饉の実態

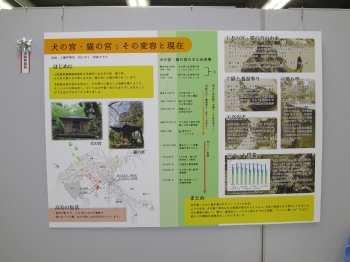

民俗・人類学専攻 田口研究室

・阿部さやか 犬の宮・猫の宮:その変容と現在

・大泉 渉 田植踊の門付けと伝承プロセスの考察‐日和田弥重郎花笠田植踊を中心に‐

最後に優秀賞・最優秀賞をご紹介します。

これは卒展全体の賞で、優れた制作・研究に与えられる賞です。

○優秀賞

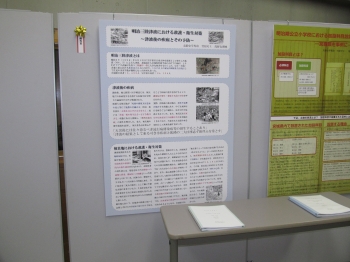

文献史学専攻 竹原研究室

・浅野友理映 明治三陸津波における救護・衛生対策

民俗・人類学専攻 田口研究室

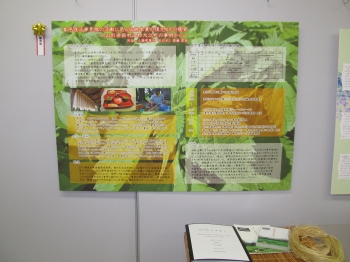

・髙橋里奈 青苧復活夢見隊の活動に見る伝統生業の復元とその模索―山形県西村山郡大江町の事例から―

○最優秀賞

考古学専攻 北野研究室

・福島明恵 東北地方の切子玉の研究―日本列島東北部の切子玉の特質―

卒展は明日2月17日の17時まで開催されていますので、ぜひご来場し、研究をご覧になってください。

今回ご紹介しきれなかった沢山の素晴らしい研究が展示されています。

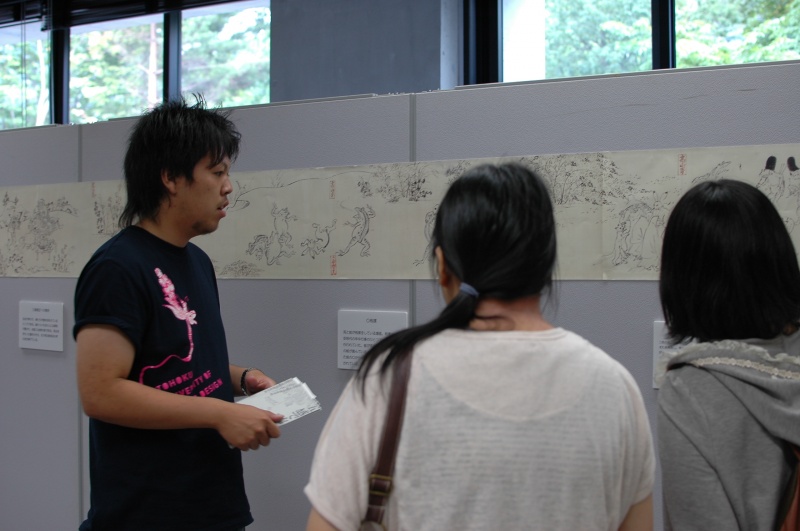

また、学生による解説等も行っておりますので、211にお越しの際はぜひ会場にいる学生にお声掛けください。

卒業おめでとうございます。

こんにちは、準備室です。

今日は平成23年度卒業・修了式。

袴やスーツ姿の卒業生はいつもより大人びて見えました。

皆さん、ご卒業おめでとうございます。

大学の近くにきた際は、ぜひ準備室に顔を出してくださいね。

卒展のブタイウラ

こんにちは、準備室です。

今回は卒展の舞台裏をこっそりとご紹介したいと思います。

それでは、続きを読むからどうぞ。

■設営の様子

今年は9日、10日で展示用のパネルや展示台の設置をあらかた終わらせ、卒展前日は個人の展示に時間を費やそうという作戦のようでした。

歴史遺産学科は男子よりも女子のほうが多く、こういった力仕事の時は大変……かと思いきや、発掘・フィールドワーク等で鍛えられているためそうでもないのが実情だったりします。

■集合写真の撮影

卒展初日の14日。この日はカタログの写真撮影がありました。展示場所の受付を院生や後輩に頼み撮影現場に向かいますどんな写真になったのかはカタログができてからのお楽しみです。

今年の展示は以下の通り。

エントランスの壁に貼った学科の写真がなかなか好評でした。

■リハーサル&パネルの展示

無事、展示場所の設営も終わり、卒展前日の2月13日は個人の研究紹介パネルをしていました。また、15・16日に開催した卒業論文口頭研究発表会のリハーサルもあり、ついに卒展が始まるのだなと感慨深い一日でした。

ご来場いただきありがとうございました。

○最優秀賞

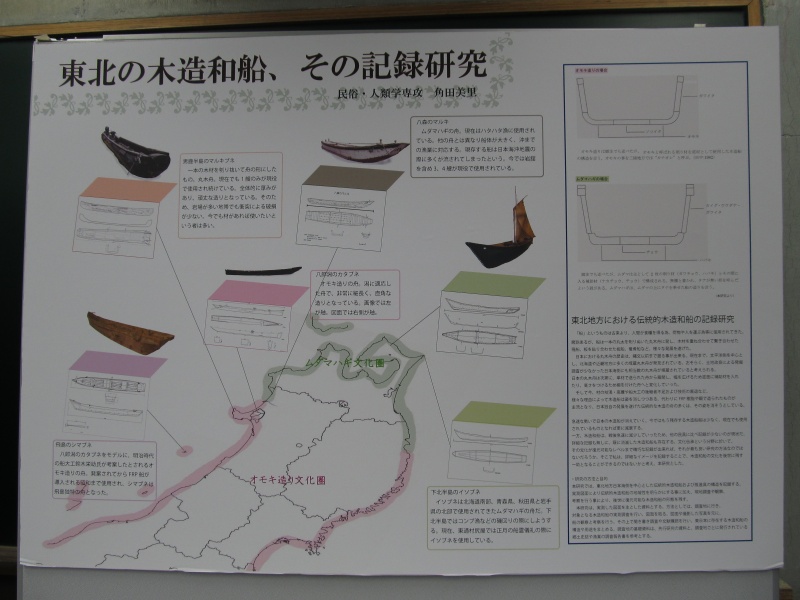

民俗学専攻 田口研究室

角田 美里

『東北地方における伝統的木造和船の記録研究』

○優秀賞

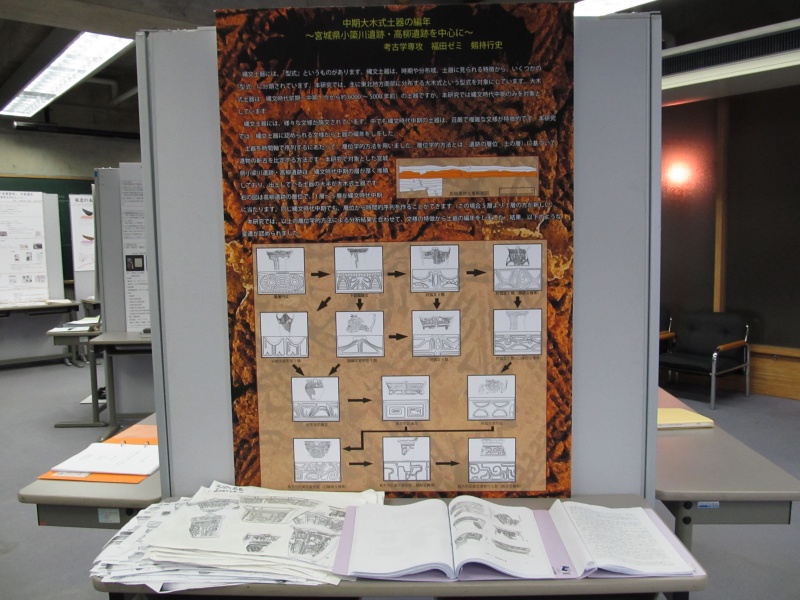

考古学専攻 福田研究室

剱持 行史

『中期大木式土器の編年 −小梁川遺跡・高柳遺跡を中心に−』

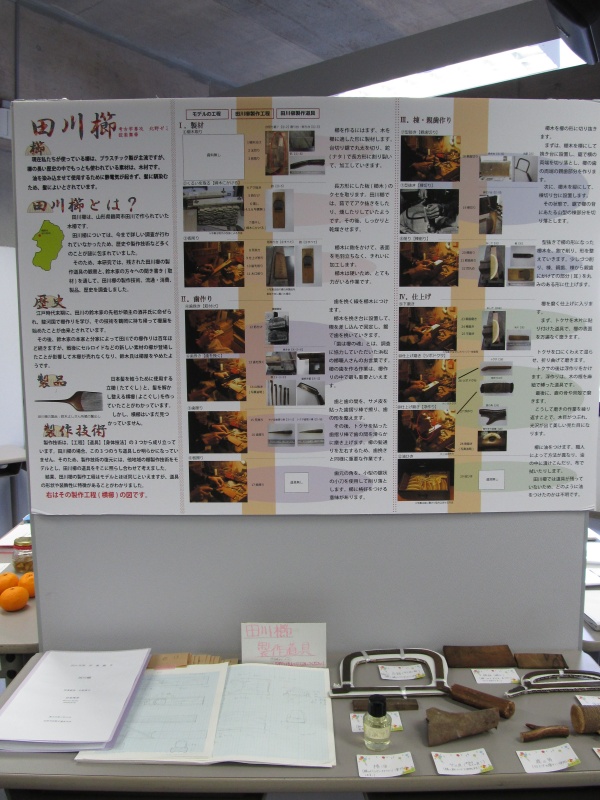

○優秀賞

考古学専攻 北野研究室

設楽 舞華

『田川櫛』

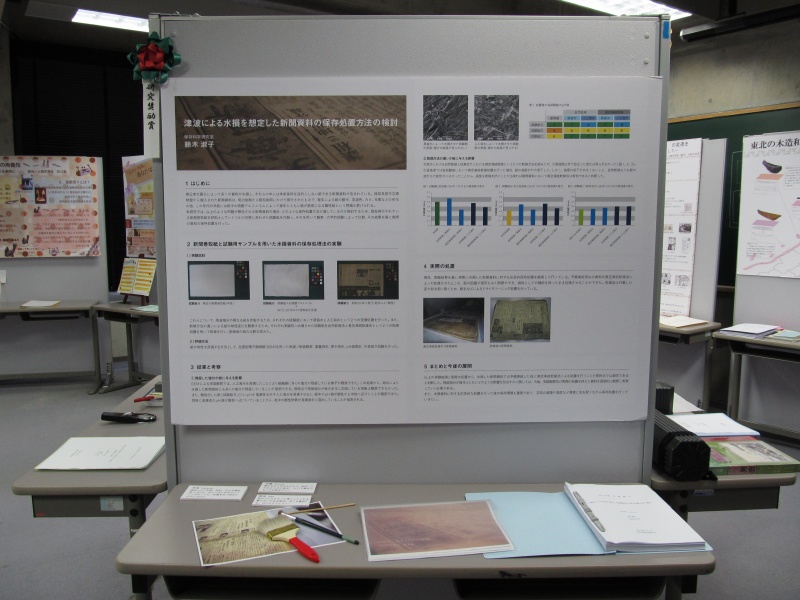

○研究奨励賞

保存科学専攻 米村研究室

鈴木 淑子

『津波による水損を想定した新聞資料の保存処置方法の検討』

○研究奨励賞

民俗学専攻 田口研究室

小川 ひかり

『山形県酒田市飛島における女性の生活誌−大正後期から現在にかけて−』

○研究奨励賞

考古学専攻 福田研究室

杉原 範美

『剥片石器の製作工程から検証する「蕨山モデル」の考察 −縄文時代中期前葉〜中葉における石鏃の観察を通して−』

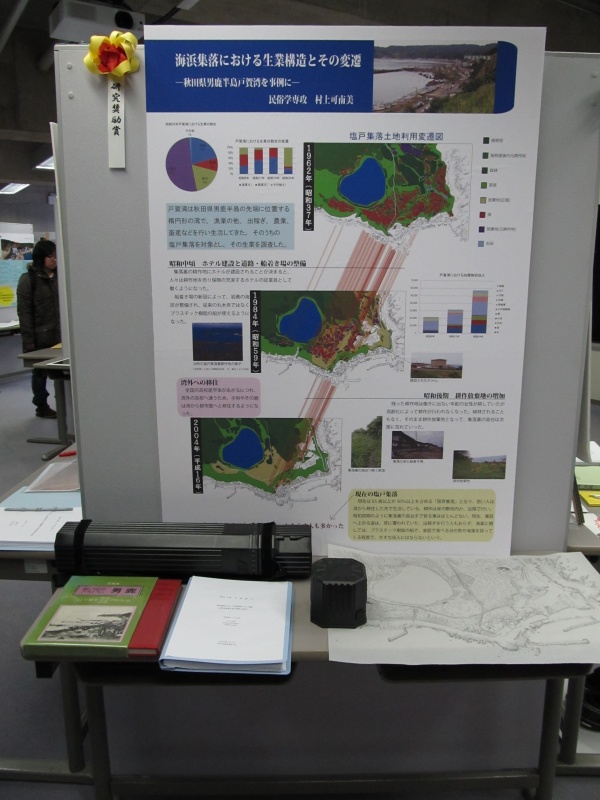

○研究奨励賞

民俗学専攻 田口研究室

村上 可南美

『海浜集落における生業構造とその変遷 −秋田県男鹿半島戸賀湾を事例に−』

○ヴィジュアル賞

民俗学専攻 謝研究室

早川 まなつ

『死者のための絵馬 −山形県村山地方ムカサリ絵馬を中心に−』

こんにちは、準備室です。

今年の卒展も無事、終了しました。

ご来場いただいた皆様、まことにありがとうございました。

4年生の皆さんもお疲れ様でした。また、設営・運営等で手伝ってくれた下級生の皆さんご協力ありがとうございました。

さて、今回は最優秀賞など各賞を受賞した学生の卒業研究をご紹介したいと思います。

ちなみに上記のヴィジュアル賞とはパネル等の展示物を評価対象とした賞で、学科の学生に投票してもらい受賞者を決めます。

今年と昨年とでは受賞したパネルのデザインが異なっており、どうやら投票権をもつ学生の嗜好に左右されるようです。

次の卒展ではどんなデザインのパネルが選ばれるのか楽しみです。

卒業式。

10月2日は半年遅れの卒業式でした。

久し振りにあった卒業生たちはとても大人びた顔つきをしていて、学生の頃よりもずいぶんと成長しているようでした。

卒業生全員に会えなかったことと、あまり話す時間が取れなかったことが心残りですが、無事卒業式を迎えることができて本当によかったです。

卒業おめでとうございます。

ちょこっと大学祭

こんにちは、準備室です。

先週からだんだんと気温が低くなってきました。風邪をひきやすい季節になってきましたので体調管理にはご注意ください。

さて、今月の24日・25日に芸工祭が開催されました。

わたし自身こっそり出店していたため、あまり見て回ることはできませんでしたが、食べ物や雑貨のお店、各サークルのパフォーマンス等が行われていました。

当日の歴産の学生の様子を少しだけご紹介します。

下の写真は文化財サッカー部の屋台、餃子屋鈴木の様子。今年の芸工祭では焼きそばを販売していました。

文化財サッカー部は私が学生の頃からある部活。今回もたくさんのOB・OGの方々が応援に駆け付けていました。

この日、屋台で働いていた学生の半分くらいが考古学を学ぶ学生。連日、発掘現場に出ているにもかかわらずとても元気で、驚くと同時にうらやましくなりました。

他のブースでも学科の学生たちが働いていたのですが、残念ながら写真を撮り忘れてしまいました。来年の芸工祭ではもっと学生たちの様子をご紹介できるよう頑張りたいと思います。

ご来場ありがとうございました

こんにちは準備室です。

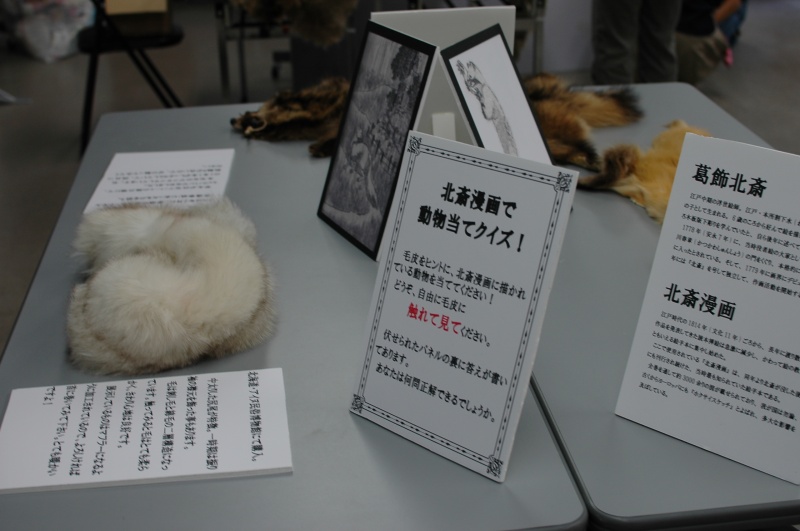

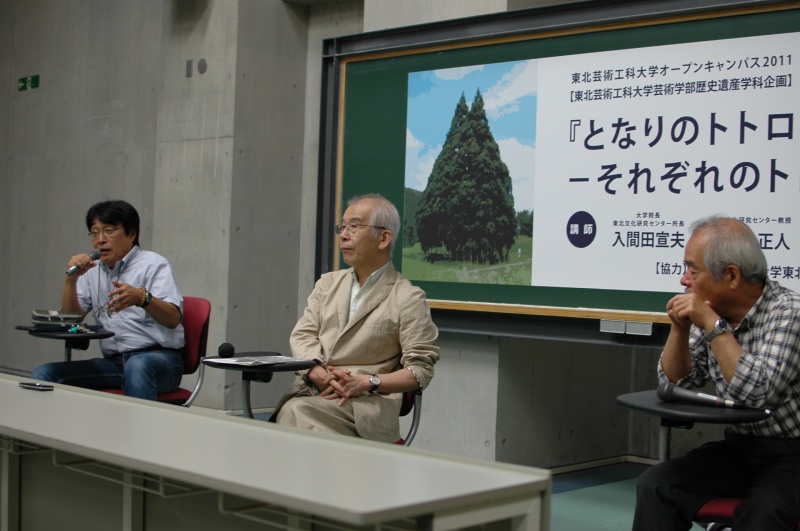

7月30日、31日にオープンキャンパス2が開催されました。歴史遺産学科のブースにも沢山の方々がお越しくださり、大盛況のうちに幕を下ろすことができました。

ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。

残念ながら参加することができなかったという方もいらっしゃるかと思いますので、当日の様子を写真にて簡単にご紹介いたします。

研修旅行3日目【秋田城跡〜芸工大】

いよいよ研修旅行も最終日。

この日、最初に訪れたのは秋田城跡。東北地方日本海側の大規模な地方官庁の遺跡です。出土品収蔵庫で秋田城跡調査事務所の方に解説をしていただきながら、出土品やジオラマなどを見学した後、秋田城跡史跡公園を見て歩きました。

史跡公園には外郭東門と築地塀が復元されています。これらは創建時の技術を使用し、復元されたそうです。

秋田城跡では、多くの遺構が発見されました。そのなかでも、有名なものは水洗厠舎跡です。

現在でいう水洗トイレで、建物などが復元されており、どのような造りになっていたのか見学することができます。

秋田城跡の次は、秋田市内にある佐竹史料館に向かいます。秋田市佐竹史料館では学芸員の方に解説していただきながら、館内を見学しました。この史料館には、熊の毛皮で作られた毛虫前立の兜や、甲冑など佐竹氏にまつわる様々な品が展示されています。

史料館の見学終了後は千秋公園内に復元された久保田城御隅櫓に登りました。

千秋公園の見学が終わった後、秋田名物のババヘラアイスを食べながら最後の見学地である秋田市民俗芸能伝承館に向かいました。

伝承館に到着後、まず江戸時代後期の商家である旧金子家住宅を見学させていただきました。解説員の方のお話を聞きながら、建物を見学した後、民俗芸能伝承館で竿燈の実演を見学させていただきます。

室内ということで小さ目の竿燈を使っているとおっしゃっていましたが、その迫力はかなりのもの。実演終了後、竿燈を体験できるコーナーがあり、数人の学生が挑戦していました。

秋田市民俗芸能伝承館の見学終了後は山形へ向かいます。途中、昼食で立ち寄った物産館でお土産を買いつつ、1日目に通った道を逆方向に辿ります。

お昼に秋田を出発し、夕方には山形に到着。最後に田口先生から締めの挨拶をいただき、大学前バスプールで解散しました。

歴史遺産学科に入って初めての旅行は、1年生にとってどのようなものだったのでしょうか。

よく学び、よく楽しめた旅行だったと思っていただけたら幸いです。

研修旅行2日目【マタギ資料館〜胡桃館遺跡収蔵庫】

2日目最初の見学はマタギ資料館。これは1日目の宿泊先である打当温泉マタギの湯のなかにあり、動物のはく製やマタギと呼ばれる人たちが猟で使用していた道具などが展示されています。

ここでは狩猟文化や野生動物の保護管理について研究されている田口先生に展示物やマタギについて解説していただきました。

見学終了後、マタギ資料館近くにあるクマ牧場に向かいました。

クマ牧場ではクマに餌をやることができます。餌を持った学生たちを見かけると立ち上がって餌をおねだりする姿が見れました。その姿はとても可愛らしく学生たちも始終笑顔を浮かべていました。

しかし、いくら飼育されていると言ってもやはり彼らはクマでした。学生が投げ入れた餌を唸り声をあげながら取り合う姿は迫力があり、野生のクマとばったり遭遇したくないなと改めて思いました。

クマ牧場見学終了後、根子集落に向かいます。

集落の入り口にある根子番楽の石碑前で過疎化と伝統芸能の存続について田口先生から説明がありました。

芸能は人の暮らしのなかから生まれ、受け継がれてきました。そのため、人がいなくなると芸能も消えてしまいます。根子番楽の場合、集落に若者が少なくなったため他地域から人を呼び、番楽を続けているそうです。

先生の話を聞き、これからの時代を担っていく学生たちはどのような考えを持ち、思いを抱いたのでしょうか。

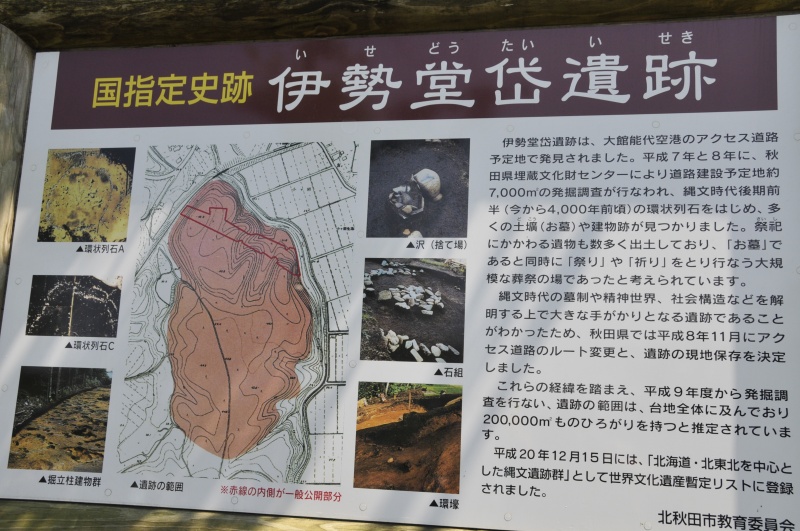

最後に集落を背に集合写真をとり、次の見学地である伊勢堂岱遺跡に向かいました。

伊勢堂岱遺跡では北秋田市教育委員会の方に解説をしていただきつつ、遺跡内を見学させていただきました。

この遺跡は大館能代空港へのアクセス道路建設中に発見され、その重要性から保存されることになったそうです。環状列石(ストーンサークル)や様々な祭祀遺物が出土し、大規模な祭祀の場であったとされています。

この遺跡では発見された環状列石の一部を出土されたままの状態で残しているそうです。しかし、露出して展示すると雨風・雪などによって石が劣化してしまいます。劣化を防ぎ、石を保存していくことがこれからの課題ということでした。

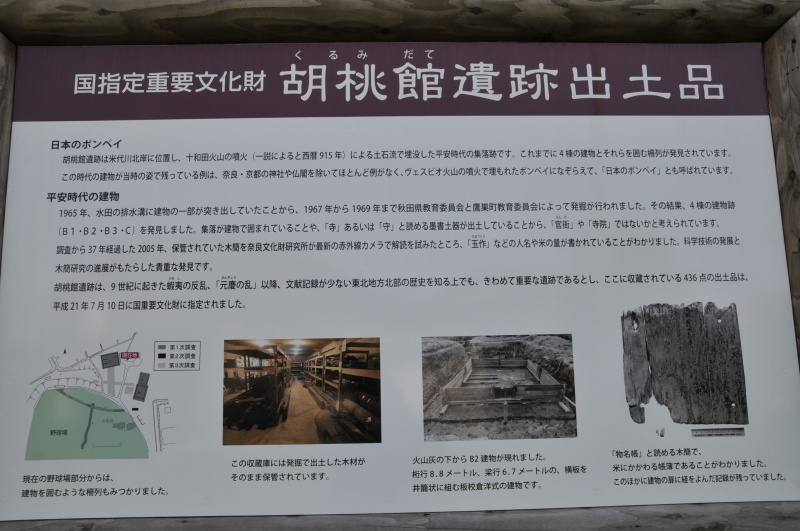

伊勢堂岱遺跡を見学した後は、胡桃館遺跡収蔵庫を見学させていただきました。

胡桃館遺跡は野球グラウンド整備中に発見された平安時代の遺跡で、十和田火山の噴火によって埋没した建物がそのままの状態で出土したそうです。遺跡の出土品は国の重要文化財に指定されています。

収蔵庫は学術的な見学以外には開放していないそうです。そんな貴重な機会に、学生たちは熱心に観察しながら解説してくださった教育委員会の方に質問をしていました。

胡桃館遺跡収蔵庫の見学終了後は、伊勢堂岱遺跡・胡桃館遺跡の出土品などを展示している北秋田市文化会館の資料展示室を見学させていただきました。

この展示室には土器や土偶など様々な出土品が展示されています。学生たちには動物形土製品や土偶などが人気のようで、展示物を興味深げに観察し、撮影(許可はいただいています)していました。

資料展示室の見学で研修旅行2日目は終了。暑さと長旅で少し疲れたのか、この日の宿泊先がある秋田市へと向かっている途中、みんなぐっすりと眠りについていました。

―つづく―

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月