研修旅行1日目【払田柵跡】

こんにちは。準備室です。

7月1日から3日にかけて歴史遺産学科1年生の必修科目である歴史遺産調査演習Aに行ってきました。

歴史遺産調査演習Aでは毎年、東北・北関東・新潟などを旅行し、その地域にある遺跡や史跡、博物館などを見学します。今年のフィールドトリップの舞台は秋田。環状列石、マタギ、八郎潟、なはまげなどなど歴史遺産学科の学生たちにとっては興味深いモノやコトがたくさんある県です。

出発当日の朝、山形はあいにくの雨模様でした。しかし、秋田に近づくにつれ天気は好転。最初の見学先である払田柵跡に到着するころには青空が広がっていました。

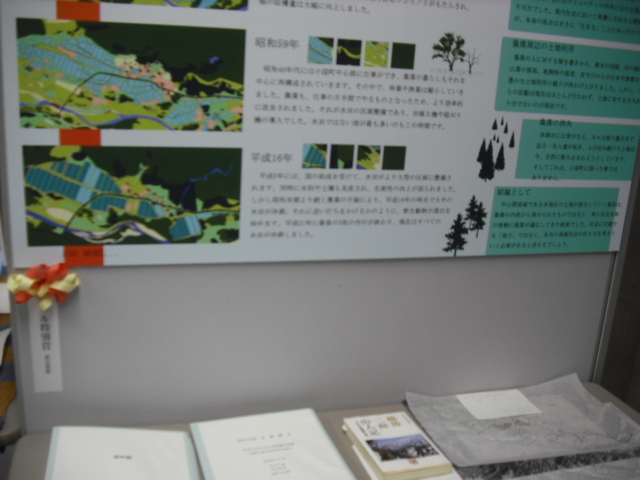

現地では初めに秋田県埋蔵文化財センターの特別展示室を見学させていただき、展示品の解説をしていただきました。

その後、払田柵跡に移動し、払田柵跡調査事務所の方から解説をしていただきつつ遺跡見学。

払田柵跡は古代城柵遺跡とされています。現在では外柵南門や橋、建物などが復元され、ガイダンス施設が設けられています。

払田柵跡の見学終了後はバスに乗り込み、宿泊先へと向かいました。

途中、小京都として有名な角館に立ち寄りバスの車窓から武家屋敷が立ち並ぶ街の様子を眺めながら、マタギで有名な北秋田市阿仁にある打当温泉を目指します。

―つづく―

ご来場ありがとうございました。

最優秀賞

松田 和之

民俗学専攻 田口研究室

『中山間地における多機能用水の利用史−山形県西置賜郡小国町五味沢集落を例に−』

優秀賞

前田 美咲

文献史学専攻 入間田研究室

『東国にみる民衆の戦い−「奥羽永慶軍記」を素材として−』

優秀賞・ヴィジュアル賞(学生推薦)

須藤 亜希子

民俗学専攻 田口研究室

『秋田市太平黒沢の箕つくり田口召平さん、静子さん夫妻から見えてきた世界−生きるとはどのようなことなのか−』

優秀賞

日塔 真由子

民俗学専攻 謝研究室

『両墓制の現在−山形県米沢市中関を事例に』

パネル特別賞(教員推薦)

佐々木 航

民俗学専攻 田口研究室

『水田から見る中山間地域の変遷−山形県小国町五味沢地区を事例に−』

今年の卒展も無事終了しました。今日はその撤収作業があったのですが、4年生の皆さんがてきぱき片付けてくれたので、午前中には作業の大部分が終わったようです。

さて今回は、歴史遺産学科の最優秀賞など各賞を受賞した学生の紹介をしていきたいと思います。

ヴィジュアル賞とパネル特別賞は今年から始まった歴史遺産学科独自のものです。

・ヴィジュアル賞

パネル等の展示物を評価対象とした賞。学科の学生に投票してもらい受賞者を決めます。

・パネル特別賞

後輩の見本になるようなパネルを作った学生に贈られる賞。学科の先生方が受賞者を決めます。

受賞者の皆さんおめでとうございます!

□おまけ□

昨日行われた卒展クロージングパーティーの様子です。数はありませんが、ご覧ください。

卒展開催中

本日から2010年年度 東北芸術工科大学卒業/修了研究・制作展が始まりました。

4年生の皆さん設営お疲れさまでした。今日からいよいよ卒展です。最後まで頑張りましょう。

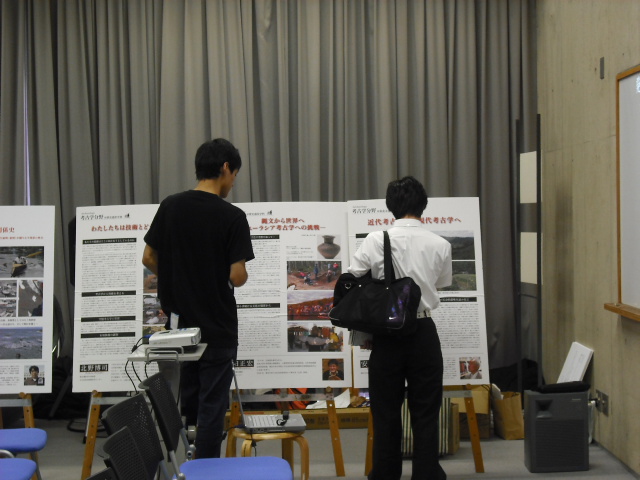

さて、今回は歴史遺産学科の卒業展示と会期中に開催するイベントについて簡単にご紹介したいと思います。

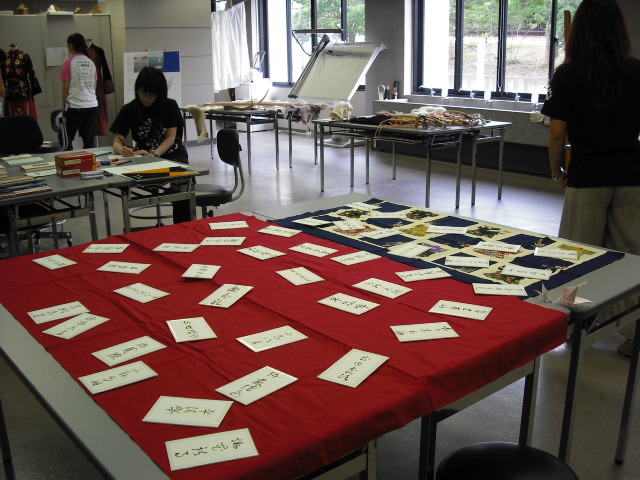

□本館1階エントランス展示

今年は昨年と異なり、本館4階での展示に加え、1階エントランスでの展示を行っています。

こちらは美術史・文化財保存修復学科さんと合同で行っており、卒業研究のダイジェスト版と卒業論文を書く際に使用していた道具などを展示しています。

□本館4階展示(409講義室・410講義室)

409講義室では卒業研究のパネルと論文を展示しています。今年はパネル・論文にプラスして自分の研究対象や調査で使用した資料、その他関連する物を展示する学生が多いです。

410講義室では各ゼミのパネルと大学4年間の写真を集めたスライドショーが流されています。

□歴史遺産学科卒業論文中間・口頭研究発表会

9日・10日に歴史遺産学科最大のイベントである卒業論文の口頭研究が本館4階408講義室にて行われます。

考古学・民俗学・文献史学・保存科学各研究室の4年生たちが大学4年間の集大成である卒業研究を発表します。ぜひご来場ください。

2010年度 歴史遺産学科 卒業論文中間・口頭研究発表会

○日時

2月 9日(水) 9:00〜17:00

2月10日(木) 9:00〜12:00

○会場

東北芸術工科大学 本館4階 408講義室

○発表順番

2月9日

□卒業論文中間発表会

9:05〜 民俗学専攻 田口研究室

□卒業論文口頭研究発表会

9:15〜 考古学専攻 北野研究室

10:10〜 保存科学専攻 米村研究室

10:40〜 考古学専攻 福田研究室

13:00〜 民俗学専攻 謝研究室

14:10〜 民俗学専攻 田口研究室

16:00〜 文献史学専攻 入間田研究室

2月10日

9:00〜 文献史学専攻 入間田研究室

10:40〜 民俗学専攻 田口研究室

口頭研究発表会というとどこか堅苦しく感じてしまうかもしれませんが、実際はそんなことありません。気軽に聞いてもらえるよう学生たちもアイディアを絞っています。

2月9日・10日に芸工大の卒展にいらっしゃる方はぜひ、歴史遺産学科口頭研究発表会にお越しください。

卒業論文の口頭研究発表会の前に

先日、文献史学ゼミ(歴史学)3年生の研究発表会が開催され、6名の学生が発表しました。

研究会にはゼミの担当教員である竹原先生、4年生の文献史学ゼミを担当していらっしゃる入間田先生と学科の2、4年生が参加しました。

今回発表された研究テーマは以下の通りです。

『合戦にみる由利十二頭の協力関係』

『千歳山の評価の変遷』

『戊辰戦争時の庄内藩の農兵について』

『仙台藩の流刑制度』

『「源氏物語」にみる髪文化について』

『「本草綱目記聞」における薬草』

研究会には、発表のテーマや内容を全く知らない学生も参加しました。そのため、ゼミ内で発表する時よりも大変だったと思います。自分が取り組んでいる研究テーマについて詳しく知らない人に研究の内容を理解してもらうことは容易ではありません。

例えば、研究目的を明確に打ち出せなければ、そのテーマを研究する必要性や意義などを相手に理解してもらうことは難しくなります。そのため、普段の発表よりも丁寧に説明する必要が出てくるでしょう。

今回の発表で、自分の研究に不足している部分や、テーマに対する新しい見方などを知ることができたと思います。発表者の皆さんには、この経験を生かし、卒業研究に向かっていってもらいたいです。

お知らせ

2月9日・10日に歴史遺産学科の卒業論文口頭発表会が開催されます。興味がある方は是非ご参加ください。

2010年度 歴史遺産学科 卒業論文口頭研究発表会

○日時

2月 9日(水) 9:00〜17:00

2月10日(木) 9:00〜12:00

○会場

東北芸術工科大学 本館4階 408講義室

○発表順番

・1日目

北野ゼミ(考古学)→米村ゼミ(保存科学)→福田ゼミ(考古学)

→謝ゼミ(民俗学)→田口ゼミ(民俗学)→入間田ゼミ(文献史学)

・2日目

入間田ゼミ(文献史学)

演習風景_考古学

こんにちは、準備室です。

今年も残すところあと2週間程度になりましたね。

4年生は今が一番大変な時期。体調に気を付け、無事乗り切ってください。

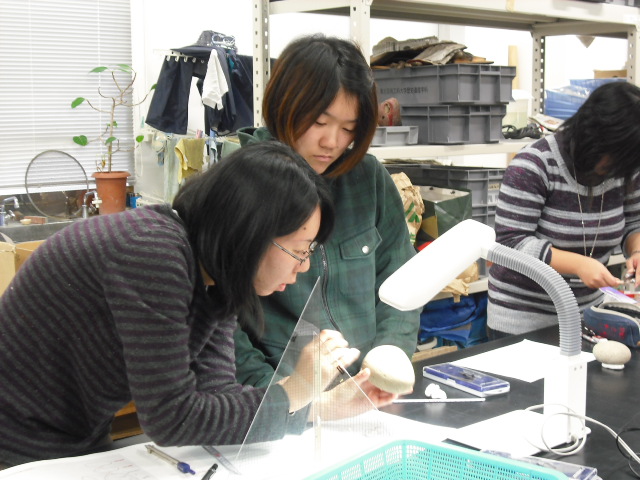

さて今回は考古学応用演習2の様子をお届けします。以前の記事にも何度か書いたと思いますが、この演習では9月に発掘調査が行われた飛島蕨山遺跡の出土遺物を整理しています。

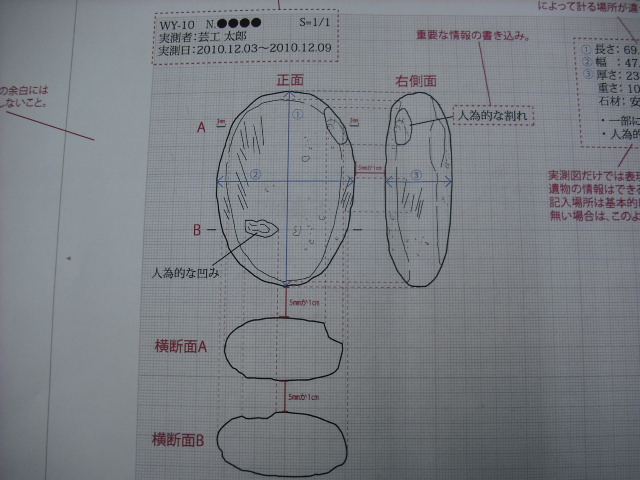

これまで洗浄・注記の作業が行われていましたが、この日は遺物の実測図を書く作業をやっていました。

実測図は遺物を観察し、その正面・側面・断面図などを書き下ろしたものです。他にも遺物の長さなどの計測値や実測図だけではわからない情報も書き込まれます。

完成したものは報告書などに掲載され、写真ではわからない凹凸や割れなどの情報を伝えるために使われるそうです。

この日も考古学ゼミの上級生が後輩の指導をしていました。

来年の授業では拓本という作業をやるそうです。

歴史遺産学科のオープンキャンパスに参加したことのある方ならご存じかと思いますが、次回はその作業の様子をご紹介いたします。

撮影中

こんにちは、歴史遺産準備室です。

寒さが一層、厳しくなってきましたね。風邪などひかないよう気をつけましょう。

特に学科4年生は要注意です!!

さて、今回は1年生の演習風景をお届けします。

先週の金曜日、資料撮影演習(といっても授業ではないらしい)にお邪魔してきました。

写真を撮りつつ、準備風景を眺めていると何やら違和感が…

設置が完了したものを見ると納得。

違和感の正体は、下向きにつけられたカメラと、前方に傾いた状態で固定された三脚でした。

このような状態でいったい何を撮影するのでしょうか?

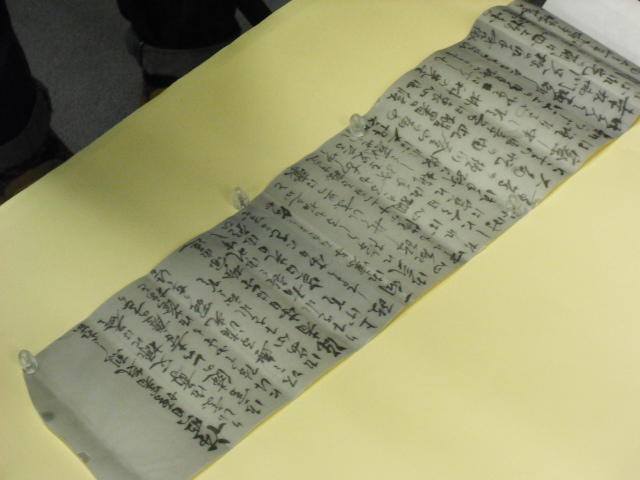

答えは歴史資料と呼ばれている古文書や書状。

三脚とカメラが上の写真のように設置されている訳は撮影台に乗せられた資料を真上から撮影するためでした。

この演習では歴史資料を撮影し、記録する作業について学んでいるそうです。

なぜ資料を撮影し記録するのか。それにはいくつか理由があります。

1.資料の写真を撮影し、整理することによって、どこにどのような内容の資料があるのかわかりやすくなり、利用しやすくなる。

2.元の資料が消失してしまっても、写真があればその内容がわかる。

3.資料を閲覧する際、撮影した写真を使用することによって、資料本体の劣化を遅らせることができる。

資料本体の代わりに使用される写真なので、ただ撮影すればいいというわけではありません。資料に書いてある文字が判読でき、また資料全体の形がわかるように撮影しなければならないそうです。

T先生の軽いレクチャーを受けた後、数人のグループを作り撮影の練習。

初めての撮影のため勝手がわからず、苦労しているようでしたが、楽しそうに撮影していました。

今回ご紹介した資料撮影演習は希望者のみで行っているそうです。

このように専門的な技術・知識を得るためには、自ら行動を起こさなければならない時もあります。自分が興味を持っている分野や事柄のシンポジウム、イベントなどには積極的に参加しましょう。

演習風景。

こんにちは、歴史遺産準備室です。

今回は2年生の授業である考古学応用演習2をご紹介します。以前の記事にも書きましたが、この演習では9月に発掘が行われた飛島蕨山遺跡の出土遺物を整理しています。

今日は洗浄と注記が行われていました。

・洗浄

出土した遺物に付着した土などを洗い落とす作業。これが終わらないと注記や実測ができません。土器などは水分を含むと壊れてしまうこともあるので、注意が必要です。

先週までは2年生全員でこの作業を行っていましたが、今日は先生と上級生だけで作業をしていました。

・注記

出土した遺物に遺跡の名前や日付、出土した地点などを記録します。この作業で気をつけなければならないのは注記を書く場所。土器だったら裏面、石だったら加工痕がない所など遺物に残された痕跡の上に書かないようにしなければなりません。

注記については以前の記事でも触れているので、興味がある方はご覧ください。

本日の演習のメインは注記。

2年生と飛島の発掘に参加した考古学ゼミの上級生で作業をしていました。注記がある程度進んだら遺物の実測も始まるそうです。

考古学に関して門外漢なためこれ以上、内容に踏み込んだ作業の説明はできませんが、その代わりに写真にて演習の様子をご紹介します。

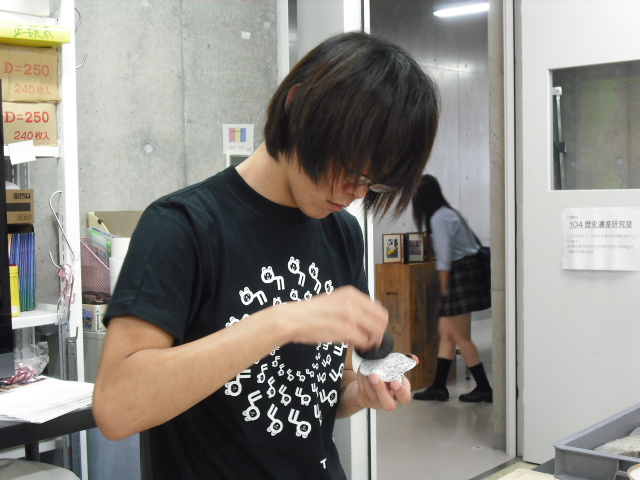

ある日の研究室

ある日、文化財保存修復センターの歴史遺産研究室を覗くと、1人の学生が何やら作業をしていました。

近づいてみると、出土した土器片に小さく文字を書いているようでした。

この作業は注記といって、出土した遺物に遺跡の名前や日付、出土した地点などを記します。

注記をしておくと、出土した土器片を合わせて接合した場合でも、個々の破片が遺跡のどの地点から出土したのか一目瞭然。また、他の遺跡から出土した遺物に混ざってしまっても注記を見ればどこで出土したものなのかわかります。

遺跡からは膨大な量の遺物が出土します。その一つ一つに注記をしていく作業は時間も人手もかかります。そのため、埋蔵文化財センターなどの大きな施設では自動で注記する機械を使用している場合もあります。

考古学=発掘というイメージを持っている方も多いと思いますが、実際は出土遺物の整理作業や報告書作成など室内で行う作業も多くあります。

現在、考古学応用演習2では9月に発掘が行われた飛島蕨山遺跡の出土遺物を整理中。注記の他にも洗浄や実測などの作業が行われているそうなので、次回はその様子をご紹介したいと思います。

後期が始まりました。

こんにちは、歴史遺産準備室です。

約2ヶ月の夏休みも終わり、今週から後期の授業が開始しました。

今回は昨日と今日行われた演習の一部をご紹介します。

考古学基礎演習2(1年生)

この授業では、失われてしまった先人の技をとりあげ、遺跡から出土した遺物や遺構、民俗誌などをもとにその技法について仮説を立て、実験を通してそれを検証していきます。

この日は初回ということで、演習の説明と班分けが行われていました。次は実験をやっているときにお邪魔しようと思います。

民俗・人類学応用演習2(2年生)

民俗学、人類学の調査研究手法を修得するため、地図やスケッチの使用方法と使用目的、映像の活用方法を学ぶための授業。

卒業研究の発表で動画や航空写真を使用する学生が増えている今、こういった授業はとても重要なのではないでしょうか。

考古学応用演習2(2年生)

考古学野外演習などで行った発掘で出土した資料を観察・分析して記録する授業。

今日は飛島の発掘で出土した土器などの洗浄をしているらしく、先生や考古学ゼミの上級生による指導のもと作業が行われていました。

考古学応用演習2の写真撮影の後、文化財保存修復センターの前に歴史遺産学科の4年生を発見。これから田口ゼミの合宿に出発するそうです。

目的地は先生の出身地でもある茨城県東海村。卒業論文執筆のため、毎年行われている恒例行事だったりします。

田口先生、4年生の皆さん、いってらっしゃい。

ご来場ありがとうございました。

こんにちは、歴史遺産準備室です。

7月31日・8月1日と開催されたオープンキャンパス。歴史遺産学科のブースにも沢山の方々がお越しくださり、大盛況のうちに幕を下ろすことができました。

ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。

さて、今回はオープンキャンパスの様子を写真で簡単に紹介します。詳細は各分野のゼミ生たちが書いてくれると思いますので、しばしお待ちください。

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月