まだ見ぬ洞窟を求めて

4月25日。高畠町に洞窟を探しに行きました。

高畠といえば2013年度から発掘調査が行われている日向洞窟でお馴染ですが、それだけでなくまだまだ未知の洞窟が沢山眠っているのです。今回はその洞窟を探しに行きます。

最初に向かったのは文化遺産でもあるびる沢湖周辺の洞窟。順調に歩き出す一向。しかし…

洞窟にたどり着く前に地表観察に追われます。

今回GPSの操作や測量の補助などなどで大活躍です。

歩くたびに遺物を発見する学生も。流石です。

結局洞窟までたどり着くのに地表面の観察に追われました。

一区切りついていざ洞窟へ。

初めて洞窟を見る学生もいて大興奮。やはり写真と生じゃ雰囲気から違いますね。

初めて洞窟を見る学生もいて大興奮。やはり写真と生じゃ雰囲気から違いますね。

さて、本題はここから。洞窟から少し見上げると大きな岩穴が。

二つ目。

沢山積もった枯葉から昔の暮らしの痕跡がないかみんなで探します…。

沢山積もった枯葉から昔の暮らしの痕跡がないかみんなで探します…。

手掛かりはありました。

まだまだ洞窟はあったのですが、お昼もすっかり過ぎて、お腹を空かしてへとへとになった学生もいたので古川さんの蕎麦を頂きに下山。

蕎麦の写真撮り忘れました…。とっても美味しかったです。

古川さんとの話に花を咲かせ、気が付くと1,2時間も経っていました。

午後からは日向洞窟へ。

とても神秘的な場所で心が熱くなりました。その感情を表すうまい言葉が出てきません。

それから洞窟前の山へ。

いつの間にか夕暮れに。

いつの間にか夕暮れに。

夕陽に照らされる高畠町はとても綺麗でした。

次回はどんな発見が待っているのでしょうか。楽しみです。

青空教室、土が読めるか??

今日は岩手県立大学の菊地強一先生と長井ゼミで南陽市と高畠町の地形観察に出かけました。

今日は岩手県立大学の菊地強一先生と長井ゼミで南陽市と高畠町の地形観察に出かけました。

まずは松沢周辺で遺物探し。目と体を慣らします。それから段丘面区分を行って、時沢扇状地の形成について調べました。

時沢部落を抜けて扇頂部に達したところで、崖錐斜面を発見。フィールドノートに柱状図を作成しました。

はじめての土層断面図の作成に学生は困惑の模様。でも、2回目は自分で書けるようになったようです。

酸素同位体ステージ3(?)の明黄褐色土層を記録する。その中にATはあるか??

土の中からは火山灰もサンプリングしました。

その後に日向洞窟周辺部に立ち寄り、河川解析による露頭を発見しました。そこでは、デジタルクリノメーターを使って、段丘区分に有用な堆積構造の確認を行いました。

雪解け直後で山々の稜線がくっきり見えるこの時期、地形観察に最適でした。晴天にも恵まれました。

緑が繁茂して、夏の発掘調査時にはわからなかった多くの知見を得ることが出来ました。

同行した考古学専攻生も一生懸命に学んだようです。

バイト休めて良かったですね!

学生が市民の前で発表

短い旅のおわり

河畔の土器作り村の風景

1月5日(続き)

7時過ぎにゲストハウスに戻り朝食を食べる。市場で材料を買い、資料のパッキング。町中はアスファルト仕様のゴムタイヤをはいたミンレー(馬車タクシー)が行きかう。お正月のせいか、頭に髪飾りを付けた馬が多い。ミャンマー男子が身につけるロンジー(スカート)を買ってはいてみた。調査中、草むらで用をすませる時(ミャンマーでは必ず「ごめんなさい」を言ってからするのだとTB君)、ロンジーの場合は座ってするのだが、その習慣がない日本人にはちょっと難しい。

今日はエーヤワディ左岸を北上する。午前中干上がった川を越えN村を目指すが、30分ほど行くと砂で車がスタック、あきらめて引き返す。ミンジャンの町から次のY村を目指す。わき道に入ると広大なプランテーション。トウモロコシと豆の混植、たばこ、とうがらし、わた、きび、圃場ごとにころころ変わる。ミャンマーの畑作は単一栽培を嫌い、混植や多種栽培を志向しているようにみえる。一直線のガタガタ道を車は時速10kmでのろのろ進む。途中で道を訪ねたバイクの夫婦がずっと車を先導してくれる。灌漑用水路沿いの道では前をオックスカートにふさがれ追い越せない。2kmの間、追い越す道幅がないのだ…

15:50ミンジャンから20kmの距離をちょうど2時間かかってようやく村に着く。エーヤワディの岸辺に船積みを待つ土器が並ぶ。大規模生産地の予感。敷地の周囲に土器を積み上げた「土器垣」が巡る。最初に見たのは2,850個入っている巨大な野焼きの山。直径はなんと10m。村の奥に入るともっと巨大な野焼きがセットされていた。180軒中80軒が専業で土器を作っている。ここでは原形作りに二人一組で回す轆轤を使う。

アウンサン・スーチー氏率いる国民民主連盟(National League for Democracy)のポスターが掲げられたお宅にお邪魔し成形を観察する。ンガーチョという小魚の唐揚げを御馳走になり、お土産をいただく。村はずれの船着き場のそばではゲストハウスの建設が進んでいた。この村にはエーヤワディー・クルーズの舟が着岸し、頻繁に外国人が訪れるそうだ。

村を出てしばらく行くと日没。薄明かりのなかミャンマーでは珍しい土葬の村が続く。不思議な光景だ。さらに月が明るくなり始めたころ、アシスタントが道路脇で野焼きの煙を発見。急きょ車を止めて取材する。ほんとうにミャンマーには土器作り村が多い。

それからが長かった。いけどもいけども町の明かりが見えない。漆黒の空に月と星だけが輝く。道案内を間違えたTB君に切れたドライバーが鬼のようにぶっ飛ばし、9時半すぎになんとかマンダレーに着いた。

Bagan-仏教の聖地

1月5日(月)

せっかくヤンウーに来たのでちょっとだけでもバガンをみたい、そんな衝動に駆られた。アシスタント一人を道連れに朝5時にゲストハウスを出発。月明かりの中で、シュエサンドゥ・パヤーの急階段を這うように登る。暗闇に足がすくむ。すでに中国人の集団が三脚と一眼レフを構えて陣取っていた。月が沈むにつれて人が増えてきた。世界中から人が来ている。コンデジしかもっていない自分が情けなくなるくらいみんないいカメラを担いで来ている。

バガンはアンコール、ボロブドゥールと並び称される世界3大仏教遺跡の一つ。エーヤワディ河畔に築かれたビルマ族最初の統一王朝の都で、11~13世紀の仏塔や寺院が3000以上あるといわれている。現在も住民らの信仰を集めるこの地は仏塔の修理方法や観光開発の手法の問題から世界遺産登録に待ったがかかっている。

内陸に位置する土器作り村

1月4日(日)

今日はミャンマーの独立記念日。早朝からうるさいと思ったら宿の前の陸上競技場でイベントをやっている。道路では高校生のマラソン大会。昼間は暑いので早朝にやるらしい。

こちらのお札の数え方は独特だ。1000K札を数十枚数えるのに縦に束ねて数えていく。1枚を折り曲げて2枚に見せるトリックに引っ掛からないようにするためらしい。

モンユアを北に上がるが、情報のあった村が見つからない。反転してチンドゥイン川を渡り、一路南下する。ふたたび延々続く高原地帯。パカンジーという町周辺に二つの村があるという情報。途中、広大な銅鉱山。開発のスケールが想像を絶する規模。中国資本が開発している。羊や山羊の放牧が目立つようになる。牛飼いは男性だが、山羊と羊は女性と決まっている。

そして、ミャンマー人御愛用の「タナカ」の植林地帯に入った。突然ドライバーとアシスタントが目を輝かす。ヒアリングのたびにどこで買えるか聞いているようだ。

11:00にJ村に着く。ここは岩盤の上に村があり、板状節理の砂岩を屋敷の石積みに利用している。切り石を基礎に使う民家もあり、近くに石切り場があるようだ。100軒ぐらいの村。稲作との兼業で、いま土器作りは始まったばかり。土器鍋は現役だ。炊飯からおかず調理など活躍している。多様な器種を作っている。

この村ではタナカの木の栽培が盛ん。1本が10,000チャット(約1,000円)。ドライバーたちは2本買って鋸で一生懸命カットしていた。こんなに大量に持って帰って商売でもするのだろうか。上機嫌だった。タナカは小口を専用の円面硯のような砥石で水とともに擦って塗る。どこの家にも鏡とこの硯がセットで置いてある。この家ではヤシの実で焼酎を作っていた。工房にはヤシの実を煮込む甘いにおいが充満。幼い弟を抱く女の子が竹の子のような食べ物をくれた。丸ごと焼いて皮を剥いて食べる。ジャガイモのようにほくほくしておいしい。

幹線から枝道に入り、網の目のような道を縫って進むとT村が現れた。この村も兼業の村で土器作りは始まったばかり。Cさん(17歳)の成形をみせてもらう。野焼き場に行く道のわきにはカウダン(牛糞)が並ぶ。先のJ村と同じく野焼きの規模は3~4mと大きくはない。帰り道、村はずれの道路脇で若い恋人たちが愛を確かめ合っていた。私たちの車に気付かないほど。なぜか、ほのぼのとするいい光景だった。昼食はタミンジョー、卵焼きが乗っていた。

最後にパカンジーのT村。日が傾いてきた時間にも関わらずあちこちから叩きの音が聞こえてくる。100軒のうち80軒が作っているという。成形を見たあと、道路の向こうにある野焼き場に行く。ちょうどセットし終わったばかりの野焼きがあった。緩斜面に掘りこみを持つタイプで、日本の古代の野焼き遺構を彷彿とさせる。発掘してみたくなった。ここの野焼きは藁の上に薄く泥を塗り、灰で被覆する。主燃料はカウダンとパームヤシ(葉や実)、土器は130個。アシスタントのTB君、美人ポターとずいぶん話し込んでいる。取材熱心と思っていたら、電話番号とアドレスをゲットしていた。同室のドライバーからは、彼は朝から電話で口説いていたと冷やかされていた。

内陸に位置する土器作り村は兼業で、鍋を含む多様な器種を作り、野焼きの規模もさほど大きくない。オックスカートで運搬。村には電気は来ていないが、小さなソーラーパネルがあってバッテリーに蓄電している。

夜、エーヤワディ川の長い橋を渡りヤンウーの町に入る。橋を渡ると急に観光バスが増えてきた。世界的観光地-バガンが近づいてきたからだろう。

またまた大規模な野焼き

1月3日(土)

早朝に王宮跡や町中を散歩。

ザガインヒルの仏塔群をながめながらインワの橋を渡って一路西へ。橋のたもとは両岸ともザガイン産の土器が山のように積まれている。となりには延々スイカや瓜。エーヤワディーを越えてモンユア方面を目指す。途中、土器作り村を探索しながら進む。

お昼前、ミャングの町をすぎてしばらく行くと目的のN村に着く。ミャンマーの幹線道路沿いには数100m間隔でズィーオー(水甕)ステーションがある。小さな祠の中に水甕が1~3個置いてあり、牛車や歩行者ののどを潤す。町では街路樹に直接据え付ける。

お昼にしょうゆ味のミャンマー風焼きそばを食べる。皿には3人前はあろうかと思われるメガ盛り。タミンジョー(チャーハン)にしても、美味しいがとにかく盛りが大きい。そしてみんな沢山食べる。タイは盛りが少ないのとは対照的だ。

N村では100軒ぐらいが作っている。お寺の野焼き場に行って設置作業を見学する。ここも規模が大きい。粘土は使わず、大量の灰を被せる。家から自前のオックスカートで運び、家族総出で積んでいる所、トラックで運び、親戚の女性たちが大勢集まって積んでいる所、いろいろあるようだ。積んだ土器の上を平気で歩く。お前も乗ってみろといわれるが、さすがに怖くてやめた。隙間なく横に積んでるので胴部に乗っても力が下に分散し割れないのだ。点火までみてから村に戻って成形を観察する。庭や道路にはたくさんの土器が干してある。生垣風に土器を積み並べている家もあった。

今日の宿泊はモンユアの町。中央ロータリーにアウンサン将軍騎馬像があり、市に人があふれるにぎやかな街だった。市場で買ったモンキーアップル(タイではプッサー)がおいしい。夜グーグルアースを見たら衛星から野焼きのサークルがくっきりと写っていた。

大規模な野焼きに驚く

1月2日(金)

マンダレーの旧市街は方格地割の整然とした街区なのに、交差点に信号がない。しかし、皆はここを車やバイク、輪タク、人が阿吽の呼吸で行き交う。この感覚…信号に慣れ切って間合いをとることができなくなった日本人には難しい・・・

昨日聞いたS村、K村。河川沿いなので船で行くのが良いと思われたが、訳あって車で行くことになった。不毛なサバンナのような大地が続く。作物はトウガラシと、時々赤い花茶が植わっている。凸凹道を2時間走り、ようやくS村に着く。ところがここは焼き物作ってないよ、と。がせネタだった。ここまでも薄々感じていたが、タイのイサーンと違ってミャンマーでは村人は他の村の情報をあまり知らない。もともと広域に移動する民ではないし、自由な移動が妨げられる歴史的な過去もあったようだ。

11:30河畔の村に着き、舟をチャーターしK村を目指す。1時間30分ほど川を遡りようやく船着き場に着いた。途中、底からの浸水が激しく、あわててペットボトルを二つに割って水を汲みだす。ボートを降りて10分ほど歩いて村に入った。

この村は150軒の家すべてで土器を作る。あちこちからポンポン、ポンポン。土器作り村のサウンドスケープ。野焼きの準備中の家があるというので見に行く。800個の土器を積んだ大きな山に度肝を抜かれる。土器作り村ではどこの家にも牛がいるのでカウダン(牛糞+もみ殻)を補助燃料に使う。藁の上部は泥の覆いで、傍らで練った土を皿に盛り、女たちが頭の上に乗せて運ぶ。タイ・ラオスとあまりの違いに驚く。みなさん快く取材を受け入れてくれ、最後は料理でもてなしてくれた。お茶の葉入りの豆料理はおいしかった。

帰りは心地よい風に吹かれ川を下る。そこから月明かりに照らされた大地を車に揺られ、ウェレットという町を経由してマンダレーに戻る。途中土器作り村の存在を確認。宿に着いたのは夜8:40。今日も夕食はタイ出身のママがやってる「シャンママ」でシャン料理。

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

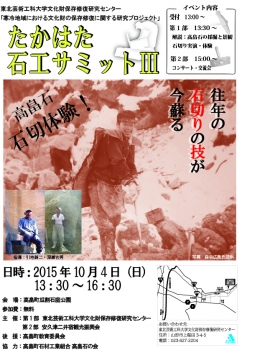

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

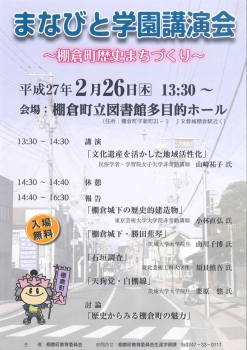

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月