念願の大甕作りをみる

1月1日(木)

7:00に昨夜のカフェでモヒンガー(魚ベースのライスヌードル)を食べる。油たっぷりのカレーアラカルトに比べると胃にやさしい。

エーヤワディー河畔にあるニュエニャインの町で土器作り村についてヒアリング。路上にHAPPY NEW YEARの文字。そうか、今日は正月だったか・・・・。ここにはチャウミャウンとカヤビンスーという窯の村がある。大甕の窯詰め風景を見学する。

それから橋を渡り、北部カチン州に向かうべく北上し、モゴックを目指す。お昼前、だいぶ来たところでバイクが追いかけてきて止められる。ポリスイミグレーションまで戻れと。警察の建物の壁に、外国人はパーミッションがなければこの先はいけないと、書いている。モゴックは高品質なルビーとサファイヤ鉱山がありその経営をめぐって少数民族と政府軍が紛争中なのだ。事前に聞いてはいたが・・・。紛争地をう回路すると2日、3日余計にかかるので北上をあきらめる。

カヤビンスーに戻り大甕作りを見学。アジアでは韓国に残るが、甕器(オンギ)はもう文化財として保存される技術になった。ミャンマーでは作るのも使うのも現役で生きている。河畔にずらりと並べられた甕は大型船で運搬されていく。エーヤワディー川を下ったところにK村という土器作り村とS村という窯の村があるという情報を得る。この日はマンダレーまで戻り出直すことに。シャン料理の店で夕食。タイ料理に似て安心して食べられる。オイリーな料理はちょっときつい。

はじめてのミャンマー

12月31日(水)

バンコク・ドンムアン空港からミャンマー中部のマンダレーに飛ぶ。飛行機は直前にマレーシアで落ちたエアアジア・・・

マンダレー空港でミャンマー人のドライバー・アシスタントと合流。日本人2名、タイ人アシスタントとあわせ5人の旅。アシスタントのTB君は20歳、まだあどけなさが残る青年。ドライバーのTS君は27歳、運転技術はプロ並み。たまにきれるとぶっ飛ばす。車が入らないような道でもテクニックで行く。

空港から無数の仏塔が立ち並ぶザガインヒルを見ながらエーヤワディー川の旧インワ鉄橋を渡る。第2次大戦中イギリス軍が作り、日本軍の侵攻前に爆破した橋だ。終戦10年後に復旧された。真ん中に鉄道が走る。ザガインは土器の産地。沿道にズィオー(ミャンマーでは水甕をこう呼ぶ)を積み上げたポットショップが並ぶ。ゆっくり見たい衝動を抑えて先に進む。

ミャンマーの旧宗主国はイギリス。よって車は右側通行。距離はマイルを使う。田舎の幹線は1車線分だけ舗装してあり、対向車は直前で路肩に除けてすれ違う。スリルがある。バイクやチャリや牛や人など追い越しながらなのでクラクションが絶えない。道路には所々遮断機のおりた関所(料金所Toll Plaza)があって重さに応じてお金を払う。道普請があると臨時に徴収する関所もある。かつてはラオスにもあったがもうみない。これほど多いとは、驚きだ。村ごとにお寺のタンブンを求める「ニッコリ強盗」は穏やかだ。車を無理やり止めることはないし、スルーしても追いかけてこない。

初ミャンマーは見るものすべて新しい。刺激に満ちていた。これまでみてきた東南アジア大陸部と全然違う風景に目が泳ぐ。パヤー(仏塔)、ミンレー(馬車タクシー)、2頭立て牛車、顔にタナカ(日焼け止め)を塗り、頭上運搬する女性、ピンクの袈裟の尼さん、村総出の人海戦術で行う道普請の様子、大型車(トラック・バス)が日本製中古車。最初に驚いた光景だ。植物ではどこにもあるパームヤシ。田んぼの畦にも植える。パーム油やバイオ燃料になる。そして一面のひまわり畑とピーナッツの畑。ビルマ料理に欠かせないピーナッツオイル用だ。

夕方シュエボーの町に着いた。2014年ミャンマー初の世界遺産に登録された「ピュー遺跡群(古代都市)」のひとつ「ハリン」が近くにある。大みそかのせいか、宿は込んでいた。やっと適当なゲストハウスを見つけて荷物を入れる。壁にはトッケイ(キキッと鳴くヤモリ)が元気に這いまわる。タイやラオスの田舎の宿にはたいていいるが、大柄なやつは夜中でも泣いてうるさいことがある。

夕食は油たっぷりのビルマ料理。韓国の韓定食のように座るとテーブルにのりきらないほどの料理の皿が並ぶ。あとで気がついたがミャンマー人は食べる量が半端でない。そしてお店では少年少女が働く。夕食の店は女の子ばかり、カフェは少年ばかり。

震えながら水シャワーを浴び、疲れをとるため早めに寝ようとしたが、それどころではなかった。今日は大みそか。宿の前のカフェや道で若者が一晩中大騒ぎ。カウントダウン、音楽とともに踊りまくり、そして爆竹。ドライバーを始めみなほとんど寝られなかった。おかげで新年の燃えるような朝焼けが見られた。ミャンマー初日は強烈な印象を残したまま過ぎていった。

ビザ申請の一日

ウボンからバンコクへ

12月29日(月)

今日も7時30分出発。ウボン近郊、ムーン川のほとりにあるC村へ。村全体がタオ(七輪)生産にシフトし、生きているポターはもう数人になった。Kばあちゃん(76歳)の母はコラートから来た。詳しい歴史はお寺でもよくわからないので、ワリンチャムラップのテーサバン(役所)に行く。担当の職員が書類を探し親切にコピーしてくれた。160年前にコラートから来た3家族が創始者で、別の地点を経由してここへ来たと書いてある。

ウボンラチャタニー空港から夕方の便でバンコクに飛ぶ。空港に行くと外にソファーがあるし、何やらロビーが狭い。不思議に思って聞くと1ヶ月あまり前に空港ロビーで深夜漏電原因の火災があり、復旧のめどが立っていないそうだ。夜バンコクに着き、友人と合流。トンローの宿に入り屋台で夕食。

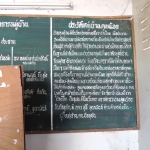

現代のイサーンは定住社会。単発的な移住はあるものの、数世帯以上が纏まって村を出ることはなくなった。移住後200年たち、住民の故郷意識に変化がうまれてきたようだ。村には村民が共有できるヒストリーが必要だ。世代が更新されるたびに口伝で継承してきたものが記録として残され、明示するようになってきた。そんな感じがする。一方、より定住的なミャンマーでは村では文書館のようなものがあるという。持続的に村落共同体を営むということは共有の歴史をもつということなのだろう。

シーサケット県の土器作り村

12月28日(日)

今日はシーサケット県の二つの村へ。

ラシーサライのK村はホンデン(紫小玉ねぎ)の産地。135年前、コラートG郡からムーン川を下ってやってきた。やはり、自分たちはタイ・ブンだという。この村ではお米はウルチよ。ラオとは伝統民謡や男性の衣装、祭日などに違いがある。

ここでも村長の家に村の歴史を記したポスターが掲げられていた。専業の村なのでかつてはすべての家で作っていたが、10年前から玉ねぎが特産(二毛作、輸出用)になり、ポターは14人に減った。Pさん(40)は若手のポターで今日もトムヤムセット50個を作る。これからウボンから先生と学生たちが見学に来るという。一昨年お世話になったSばあちゃん(83)は入院中。彼女は子供の時にコラートのN郡から移住してきたポターである。

続いてカンタラロームのP村。副村長が歴史をまとめた本(先々代の村長執筆)を持っていた。この村は二つの集団からなる。もとはラオス・ビエンチャンから来た9家族が村を創始した。そこへ先のK村からの土器作り集団(タイ・ブン)が来て融合した。副村長は父母ともK村の出身だという。OTOP産品でみんな作っていたが、いまはもう5~6人しかいない。この村からハーナーディで4つの村へ移住していった。最初は土器を作ったがもう作っていはいない。

面白いのはここでは小型の炊飯用鍋モーフンを大量に作っていた。不思議に思って聞いてみるとこれは「カドゥ」といってクメール(カンボジア人)の人が骨壷に使うそうだ。国境に近いカンタララックの店に卸すとカンボジア人が買いに来る。シーサケット県にはクメール系の人もたくさん住んでいる。地域色だ。

帰りはカンタララックからウボンまで汽車のひとり旅。各駅停車は無料だと聞いていたのでホームに行こうとすると、外国人は有料だよ、と。いくら? 7B(20円あまり)。1時間ほどイサーンの大地を眺めながら、昔懐かしい列車の“揺れ”に身を任せる。終点のウボンでは、年末の帰省で10時間以上長旅をしてきた人たちが家族との再会を喜んでいた。

もち米を煮る-湯取り法

12月27日(土)

今日は遅めの8時に出発。カオニャオ(もち米)にガイヤーンとソムタムを食べて腹ごしらえ。

DN村に隣接するDY村の副村長を訪ねる。元ポターだった85歳のおばあちゃんから昔の話を聞く。両村はひとつの集落のようにみえるが、ルーツをたどると、200年前にコラートからの移住者により始まった専業土器作り集団の村(50年前は22軒)と、在地のラオの農耕民の村と別々だった。現在、前者(DN村)は115軒、後者(DY村)は206軒に拡大した。行政的にも違う村として認識されている。このように二つの民族が隣接して集落を営み、融合あるいは入れ替わる例は先のロイエット県T村の例も同じである。

8年前までDY村でも土器を作っていた。13年前、DN村と同じように工房が作られグループ10名が土器を作っていた。しかし、リーダーが亡くなるとみんな止めてしまったそうだ。DY村はもともと土器作り村ではなかったが、DN村から習ったという。40歳ごろ100軒あってみんな作っていたよ。一大土器作り村だったようだ。

おばあちゃんの話で一つ腑に落ちたことがあった。イサーンでは昔からもち米を蒸して食べてきた。しかし、調理用鍋の組成には従来モーケンという汁物おかず用鍋のほかに炊飯用のモーフンという器種があった。なぜもち米なのに炊飯用があるの?と長い間疑問だった。もち米は炊飯しないと思い込んでいたのだ。もち米も炊く(湯取り法)んだよ。蒸らし方がちょっと違うけどね。世界の米品種やでんぷん(アミロース)組成は多様である。思い込みは怖い・・・・

午後からはウボン県のSY村とD村。副村長といつものポターの家を訪ねる。みんな昼下がりで昼寝をしているか、休日午後のキックボクシング中継に熱狂か。毎年必ず訪ねるD村のUさんちにいくと、珍しく作っていない。今年は雨が少なく収穫が遅かったのでまだ土器作りは始めていないよと。おとうさんはスカイラブですでに粘土を掘ってきて準備万端整っている。村はずれのゴムの木の植林畑を見に行く。植えた年から毎年定点観測している畑だ。収穫には5~6年かかるというのであと2年後か

それから、お寺を行って村の歴史を調べる。SY村は2380年(177年前)、D村は2414年に成立した。この二つの村の周辺5村ではかつてみな土器を作っていた。しかし、ここではコラートから来たという伝承がない。各世帯が広い農地を保有する兼業の村で、イサーンに通有の技術を持ちながら、土器作り道具に違いがある。ここにもラオ族とコラート族の技術の融合の匂いが。

夜はウボンラチャタニーの定宿に泊まる。帰ってきた・・・という安ど感。

あさがけ

12月26日(金)

今日は朝がけの日。まだほの暗い6:30に宿を出発。7:00前に村に着く。Uさん(62)が昨日のやり残しの叩きをやっていた。一日かけてモーエンナムという水甕の成形工程や道具をすべて記録した。道具の実測していると犬が足元に寄り添ってくる。気持ちよさそうに昼寝。タイの田舎の犬はこんな感じのが多い。犬との付き合い方、距離感が表れているような気がした。

3時頃から工房のまわりに人が集まってきた。今日は市の立つ日(7日市)だ。近隣の村から商品を持って人々が集まり市で売る。村中の人が出てきてお祭りのような騒ぎになる。土器作りを冷やかしに来てついでに買っていく人もいる。5時頃になると、年長で最も土器作りがうまいNさん(66)がノートを持ってショバ代の集金にまわる。小さな店で10B、大きな店だと20B。ムアイという竹で編んだ蒸し器の底敷き2枚を買った。夕方、ポターに案内してもらって粘土採掘場所を見に行った。

土器作り村の適応-若い世代のタオ作り-

12月25日(木)

午前中はヤソトン県のNN村。村長と元村長の親族(元小学校校長)を訪ね、村の歴史を取材。ここも約200年前コラート周辺から移住してきた専業ポターたちの村だった。その後、以前に通ったPさん宅を訪ねる。顔が見えないなあと思って仕事場を除くと、道路向かいの店から声が。家族で朝食中だった。かつておばあちゃんが住んでいた向かいの家を娘夫婦が買って雑貨屋を始めていた。しばし談笑。娘たちはタオ作りに忙しい。土器の販売が頭打ちになったが、10年前あまり前からタオ作りを導入し活性化している。

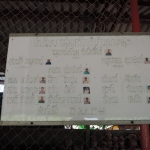

午後からはウボンラチャタニー県の北端、アムナーチャルン県に近いDN村を探す。昨年、別の村での取材中にパッタナコーンの役人に教えてもらった村である。村に着くと集会場に村の歴史と組織、OTOPの産品、住宅地図を記した大きな看板があった。

土器はDN村のOTOP商品。かつては各世帯が村の中で作っていた。OTOPに指定されたことで、ポターたちはグループを作り、行政の支援で村はずれに工房が建てられた。13年前のことである。当初のメンバーは12名いたが今は5名に減った。グループを離脱して作っている人を加えても8名ほど。伝統的な土器をしっかり作れる人は高齢者3名だけになった。あとはさほど熟練がいらないタオ(七輪)作りのメンバーである。タオ作る若い女性に「なぜ土器作らないの?」と聞くと、「土器は難しいから」と。

土器表面には細かい針葉樹の木目のような叩き目がつく。叩き板を見ると木目ではなく細い溝があった。不思議に思って聞くとこれで付けるのよと。それはココナッツの内皮を削る道具だった。前方後円墳のような形をしているケズリ具で円の周囲が鋸歯状になっている。ポターたちはあり合わせのものをうまく利用するのだ。

DN村は200年前コラートのC郡から来た人々によって始まった。自分たちはラオ(タイ・イサーン)ではなくタイ・ブン(タイ・コラート)だと主張している。村はラムセーボーの河畔に立地している。コラートの土器作り集団は、ムーン川やチー川を下り、河川沿いに粘土を探して拡散していったのである。

イサーンでは土器の需要の低下に伴いタオ作りにシフトしていく村がある。毎日使うドライバーの家では年間3台を消耗するという。鍋がアルミに代わっても水甕や儀礼用に使うモーヌン(モーサオロー)はまだ健在である。社会変化に適応しつつしたたかに作り続ける人たちがいる。

夜はムアンサムシップという小さな町。軍人さんの奥さんがやっている小さなリゾートタイプの宿に泊まる。まわりは田んぼで星がきれいだった。

新たな出会いを求めて

新しい出会いと発見に心を躍らせ、今年もまた旅に出る。「知らない」ということは何と素晴らしいことか。人やモノと触れる濃密な時間は自身の視野を広げ、狭い価値観を相対化する。

恒例の年末年始の東南アジア調査。今年は前半がタイ東北部(イサーン)。後半がミャンマー中部。

出発の夜、突然山形新幹線が大雪で運休。急きょ仙台から東京に向かう。いつものごとく新幹線内で年賀状書き。一晩泊まって羽田の午前便でタイに入った。東京の朝は快晴。バンコクもいつものように暑い。空港で両替のレートを見て愕然とする。円安はグローバル企業を潤すが、小旅行者の懐を直撃する。

夕方、コンケーンに飛んでドライバーと合流、翌日からの調査の打ち合わせをした。

今回の目的は、これまで訪ねた土器作り村の成立時期やどこから移住してきたかを聞き、裏付け資料を探すことだった。タイ東北部の5県9か村を回った。

イサーンの農村は、もともとラオ族やモン・クメール系諸族が居住しており、約200年前に起こったタイとビエンチャン王国(ラオス)の戦争を契機に、ラオ族の南下に加え、イサーン南西部のコラート周辺(タイ・コラート族)から人々が北へ、西へ進出していった。

イサーンの農民は土地に縛られず、より豊かになるため良い土地を求めて次々と開拓移住していく。同じ稲作農耕民でありながら、定住的な近世・近代の日本農民のイメージとは異なる行動様式を持つ。50年前まではラオスとの間で気軽に国境を越えて移動した。大切なのは故郷の土地よりも、網の目のように張り巡らされた親族関係のネットワーク。祭日には遠隔地であっても頻繁に訪問し合う。ハーナーディー(ハーティディンディ)と呼ばれるこのような移住習慣は人口拡大社会と未開地の存在、近代的上昇志向などが背景にある。

驚くのは、村の人たちの情報量の豊かさだ。特に村々の地理情報や地勢、身内の動向。よく知っていて、小さな村の名前を尋ねてもたいがい即答してくれる。その理由が伝統的な生活様式にあることは、後で全く正反対のミャンマーを訪ねてはっきりと分かった。

ヤマノカタチノモノガタリ展2

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月