ヤマノカタチノモノガタリ展

今日、文翔館に高畠石を運び入れました。建物が国指定重要文化財ということもあり、厳重な監視の下、細心の注意を払い300kgの「一二八」を展示室まで運びました。万事、棟梁の段取り通り。さすがです。

展示は12月13日~23日まで。文化財保存修復研究センターが地域文化遺産の保存継承をテーマに5年間研究してきた成果を披露します。

70ページあまりの充実した図録も作成していますが、「展示」という手法でどれだけ理解していただけるか、さまざまな工夫を凝らしています。

会期中にはトークショー(13日)やシンポジウム(20日)も予定されていますので、ぜひ足をお運びください。詳しくは下記URL、YOUTUBEから

http://www.iccp.jp/?p=379

雪が積もる前に

雪が積もる前にやっておかないといけないことがあって慌てて外に出た。

今日も飛び込みで訪ねたお宅でいろんな人に助けられてたくさんの収穫があった。

上和田字大石田では新たに見つかった鳥居のある稲荷山を案内していただいた。子供の頃、スキー(長靴に藁を巻いただけ)で山から滑り降り、鳥居をくぐって遊んだそうだ。山頂には巨岩があって、毎年10月19日明け方に集落の人々が登り、蒸し米と尾頭付きを乗せた(藁納豆のような)藁束を供えローソクをたてる。ふもとの山神にも同じようにお供えをする。藁納豆のようなお供えはいくつかの集落で聞いた。

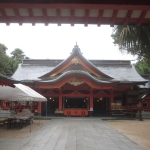

日曜日に福岡で念願の筥崎宮の鳥居を見てきた。この日九州は大荒れ、土砂降りの雨だった。地下鉄駅で傘を借り、雨をモノともせず突進・・・・

が、バックパックの中身はたっぷり水を吸って本や書類はぶよぶよ。着替えは洗濯したようなありさまに。

肥前系鳥居の迫力はやはり実物でないとわからない。異国情緒たっぷりの鳥居だった。満足して熊本に向かった。

一ノ鳥居は砂岩製? 今話題の黒田長政建立の銘があり重要文化財に指定されている。二の鳥居は花崗岩製で大正期のもの、三の鳥居は昭和の鉄筋コンクリート製?ここまで来るともうアートの世界かと。

蘆名氏の城跡をあるく

ゼミの学生と会津に行って蘆名氏の城跡を歩いた。案内役はかつての同僚だった。

北塩原村「柏木城跡」は天正12年ごろ対伊達のために作られた番城。保存状態が良いは史跡の常套句だがここはお世辞抜きに素晴らしい。城内から板状節理の発達した安山岩が産出する。手持ち可能な小型の石を巧みに積みあげ、土の城を石造りの城に化粧している。虎口や通路はことごとく石が積まれる。蘆名の城作りの特徴がコンパクトによくわかる。石積みは裏込めを持つ織豊城郭の石垣とは機能的に違いがあり質的な差は大きい。

会津美里町の「向羽黒城跡」は永禄4年に蘆名盛氏が築いたとされる本城である。4つの大きな郭群をがあり、山麓部には家臣団の城下を推定させる地割を伴う。スケールの大きな堀や土塁、道が複雑に連なる。ここでも地山に流紋岩の大きな岩塊が包埋されている。巨岩の露出場所に虎口や竪堀を配置するなど、縄張りにおいて現地の石をうまく利用している。主要郭の通路や土塁の裾には柏木城跡でみられたような石が並んでいる。石の姿は全然違うが節理面を表に向け平面性が顕著である。

戦国大名によって城作りに特徴があるはずだと研究者は考える。それも大事だが、縄張り技術者、石積み技術者たちが持つ「ひきだしの中身」ということを考える。現地の地形や石材の産状に合わせてどう設計し施工するか。環境や資源に適応しつつ自らの表現を模索する技術者。そんなことを想いながら歩いた。

住宅地図の恩恵と落とし穴

高畠まちあるきプロジェクト」では高畠町にある堂舎・小祠等を約200箇所訪ね歩き、約150箇所にあった鳥居を詳細に観察・記録した。いま学生たちがその成果をまとめている。

比較的短期間で調査できたのはなんといっても住宅地図のおかげだった。ゼンリンさまさまである。たいがいの神社には鳥居マークがついている。それを目印に現場に行き、周辺の民家でそれ以外のモノがないか聞いて回るのが基本的な調査方法だった。

150箇所の鳥居を整理していて気付いた。

「古峯(ふるみね)神社」が結構あることだ。言わずと知れた火伏せの神様「古峯ケ原」である。栃木県鹿沼市に総元締めの「古峯神社」がある。この神社の運営母体である「講」は全国に2万あるともいわれ、高畠でもほとんどの集落に講中があった。いまでも「代参(講中の代表が栃木の古峯神社に参拝し、御祈祷の御札を受けて、村の講員に御札を授与する)」するところがある。

代表がいただいてきた御札は各集落に建てられた古峯ケ原の石柱(奉納用の穴がある)に収める。この石柱はもちろん高畠石でできていて正面に大きく「古峯神社」と彫られている。この石柱は集落内、あるいは山際に単独で立つ場合もあるが、神社に併設されている(鳥居の脇にある)例が多い。

もうわかっただろうか。これが曲者である。

ゼンリンの調査員は神社名を記録する際に、鳥居の脇に立つ「古峯神社」の標柱をみてそれが神社名だと思ったらしい。高畠には名もない「神社」がたくさんある。そんな「神社」はお祀りしている人に聞かないと何の神かはわからない。

ということで私たちも先を急ぐばかりに住宅地図の表記を鵜呑みにして「古峯神社」を乱発してしまったというわけだ。二日ほど空き時間を見つけて聞いて回ったら案の定だった・・・・・拙速は間違いのもと。ちゃんと裏をとるということを改めて肝に銘じた。

今日は夕方5時から歩いた。もうあたりは真っ暗。しかし、なんと2時間ほどで新規の石鳥居を2基発見してしまった・・・・・。おそるべし高畠の石鳥居。

史跡羽州街道金山越と廃村をあるく

上山市金山は江戸時代の参勤交代の道:羽州街道金山越(国指定史跡)の「間(あい)の宿」である。宝暦、天明年間には18~20戸、80~90人が住み、宿屋や茶屋があったという。明治20年代にも同程度の戸数があり、昭和47年10戸、平成11年2戸と減り、今は廃村になっている。わずかに、かつての在住者が旧宅の畑を耕しに通っているにすぎない。

昭和47年時点の集落平面図を持ちながら歩くと感慨深いものがある。発掘された近世遺跡をビジュアルにみているような錯覚に襲われた。

国の史跡である金山越えの道がこの夏の集中豪雨で何か所も崩壊した。沢筋に沿って作られた街道が土石流の発生で、木道や橋が流され、護岸の石積みが崩れた。石積みや石塁は街道に沿って数えきれないほどあり、幾たびも修理され維持されてきた。土岐氏時代の明暦年間に新道として付け替えられた道らしい。史跡にして保存するということは新たな維持管理の始まりでもある。2年間の災害復旧事業、史跡の価値と安全を考慮しつつどう修理・管理していくか。

1996年文化庁選定歴史の道百選

1997年楢下宿とともに国史跡

晩秋の瓜割山

復興に伴う遺跡調査現場を見学

卒業生の招きで学生たちと宮城県山元町の震災復興に伴う集団移転・災害公営住宅建設に関わる発掘現場を見学に行った。

奈良・平安時代の製鉄遺跡(木炭窯跡群)と飛鳥時代の横穴墓群である。ここでは地元教委の職員のほか、岐阜県、新潟県、奈良県、山形県、宮城県の専門職員の方々が支援に入られていた。なかには20年ぶりにお会いした方もいた。もう3年も派遣されているそうだ。調査が遅れる分だけ町外に引っ越してしまう住民が増えるというプレッシャーを抱えながら、土地の記憶をしっかり保存するという仕事に責任を持つ。来年度の引き渡しに向け黙々と作業が行われていた。冬場も調査は休まないという。

帰りに作業員さん家のイチゴで作られたというワインをいただいた。あの山元産高級いちごである。

キリハライ

ここでめずらしい「キリハライ」という切り紙で作った正月飾りを見せてもらった。家の壁に貼り、来る年の幸福や五穀豊穣を祈願し、お祓いするものだという。置賜地方独特の文化のようだ。

12枚一組は「1年バライ」。末広がり、宝船、鶴亀、農作業の様子などが見事に表現されている。

もう来年のために制作を始めているそうだ。切り紙は型があるとはいえいまでも手作業なので時間がかかる。

また台所にはる竃神や神棚まわりに貼る歳徳神等の刷り物もみせてもらった。お宅には版木があって、かつては周辺の社家からも12月になるここに来て、一枚一枚刷っていったそうだ。今では印刷になった。

キリハライの中央、竃神、歳徳神にはみな「鳥居」が描かれている。

夕方立ち寄った神社で「石工太郎左衛門」の鳥居を見つけた。江戸期に高畠で活躍した石工である。貫に年号を、柱に願主や施主、自身の名前をダイナミックに入れる。

北野ゼミ 九州ゼミ旅行7日目

こんにちは!北野ゼミ3年のささです。2回目の登場です。

とうとうゼミ旅行7日目、最終日です。

9月28日(日)、この日最初の目的地は、大分県日田市小鹿田焼の里。ここは重要文化的景観、小鹿田焼は重要無形文化財に選ばれています。

レンガの窯、粘土を干している光景、唐臼が原土を砕く音、その一つひとつが小鹿田焼の里の風景を形作っています。

現在は10軒の窯元が家族労働だけで小鹿田焼を作り続けています。一子相伝という厳しい制度の中、現在まで小鹿田焼は受け継がれてきました。昔から続くものを形を変えずに守り、受け継いでいくことはそう簡単なことではありません。並々ならぬ努力の賜物でしょう。職人としてのこだわりとプライドを感じます。

またここでは外からお嫁に来た若い奥さんが何人もいて、子供があちこちで遊んでいるのも印象的でした。庭先での乾燥や窯詰など家族総出で仕事をしている風景、とても新鮮でした。伝統技術や景観の「良さ」が守られるためには何が必要なのか。伝統文化と観光の共存。いろいろ考えさせられる場所でした。

小鹿田焼の飛び鉋という技法を使ったマグカップを1つ買いました。なんだか不思議と手に馴染みます。冬はこれでココアでも飲もうかな…

次に大分県日田市豆田町に向かいました。重要伝統的建造物群保存地区である豆田町は古い建物が数多く、とてもいい雰囲気でした。何よりも人が優しかった!

ここで食べた1個の唐揚が忘れられません。できたて熱々、外はサクッ、中は鶏肉の旨味がジュワ―、あー美味しかったです!また食べたいなぁ~

それと、酒屋さんで「南高梅のこだわり梅酒」という大分県で作られた梅酒を買いました。実は私、隠れ梅酒ファンなのです。この梅酒は全日空国際線ビジネスクラス機内サービスに採用されていたりします。酒屋の店主さんも「この梅酒はおいしいよ~」と言っていました。今から飲むのが楽しみです♪

福岡県小郡市にある九州歴史資料館に行きました。

普通、博物館などは展示品の保存の関係で窓ガラスがあまりありません。しかし、ここはガラス張りが多く、太陽の光が沢山入る、珍しい建物でした。

実は歴産の卒業生の方が働いているところでもあります。普段は保存科学諸室で作業をしていらっしゃいます。X線CTスキャナなど様々な機材を駆使して文化財を調べたり修復したりしているそうです。すごいですね!

大河ドラマでおなじみの黒田官兵衛の企画展をちょうどしていました。

福岡県太宰府市の九州国立博物館に行きました。

とにかく大きくて広かったです。玄界灘の波をイメージしたウェーブ状の屋根、全面ガラス張りの外壁、斬新ですね~

ここではアジア諸国と日本との文化交流の歴史を、5つのゾーンから見ることができます。じっくり見ていたら、あっという間に何時間も過ぎてしまいます。今度はもっと時間の余裕があるときに来てみたいです。

ミュージアムショップも充実していて、見ているだけで楽しかったです!

最後は太宰府天満宮に行きました。九州国立博物館から動く歩道とエスカレーターを駆使しました。

日本人も海外の人も沢山いました。

真っ赤な本殿も楼門も本当に立派で、威厳がありました。確かにこれは国宝だ、と納得してしまいました。

せっかくなので、お参りをし、お守りを買い、おみくじを引きました。

私が買ったお守りは境内の梅の実を入れた珍しいものです。健康長寿にいいみたいです。

おみくじは鷽(うそ)みくじというものをしました。天満宮の守り神であり、幸運を呼ぶ鳥とされる鷽をかたどった木の中に、おみくじの紙が入っています。

梅の季節にまた来たいですね。

福岡空港に向かう車の中、北野先生が買って下さった梅ヶ枝餅を頬張りました。

お昼抜きの身体に、素朴な餡子の甘さが沁みました。おいしかったなぁ

福岡空港では、フライトの時間までお土産選びに明け暮れました。からし蓮根、にわかせんべい、めんべい、角煮饅頭、他にも…。買いすぎましたね(笑)荷物が重い!

初めての場所に行くと、色々なものが魅力的に見えてきて、ついつい財布のひもがゆるんでしまう。恐ろしいことです。

いよいよ福岡空港から仙台空港へ。後ろ髪を引かれる思いです。さようなら九州。ありがとう九州。

機内で7日間の出来事を思い返していました。勉強になったこと、楽しかったこと、美味しかったもの、出会った人、たくさんの初めてと多くの刺激を受けることができました。

そして、このメンバーで九州に来ることができて、よかったな~、としみじみ思うのでした。

私は今回の旅行で、ココロに残る宝物を見つけました。

ゼミのみんなも見つけられたのではないでしょうか。その宝物は一人ひとり違うと思います。

しかし、それが自分の将来の夢やこれからの生き方につながったり、自分がやりたいことを見つける手助けになるといいですね。

北野先生、7日間、引率と運転ありがとうございました。大変お疲れ様でした。まだまだ未熟な私たちですが、これからもご指導のほど、よろしくお願いいたします!

肩ならいつでもお揉みします(笑)

あっという間の7日間。でも濃い7日間。本当にいいゼミ旅行でした。

ただいま!山形

ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

北野ゼミ 九州ゼミ旅行6日目

ゼミ旅行6日目に最初に向かった場所は、青島神社です。青島は熱帯・亜熱帯植物の群生地として全島が国の天然記念物に指定されています。神社の境内にも、亜熱帯植物を見ることができます。

なんとも南国チックなこの神社の御利益は、縁結び・安産・航海/交通安全。私達一向もお参りしてきました。この青島神社、元宮からは弥生土器や獣骨が出土したらしく、かなり古くから存在する神社であることが想像できます。

あいにくの雨模様だったため、鬼の洗濯岩(こちらも天然記念物)をみることができなかったのが残念です。青島神社周辺の海岸では、貝殻がたくさん落ちています。タカラガイはここでは有名な貝殻。記念に私も持ち帰りましたよ!

次に向かった場所は、日向市美々津の国重要伝統文化的建造物群保存地区です。ここにある喫茶店に立ち寄ったのですが、山形から来たと自己紹介したところ、なんと地元の方に珈琲をごちそうしていただきました!とてもありがたかったです。この港町は、江戸時代~大正時代までの関西との交流の拠点になったとか。現在でも江戸時代の商家跡や白壁が残っていて、趣深い町並みになっています。ここから東九州道を北上、大分県国東半島をめざします。

さて、その次は大分県杵築市山香のTさん宅にお邪魔して、Tさんの奥さんが用意してくださった自家製のお漬物やソーダ饅頭に舌鼓を打ちながら、当時の石工道具や石切りのお話をお聞きしました。今回お話してくださったTさんのお爺さんが、ここで石切りをしていたそうです。Tさんのお爺さんは石工と装飾石工の兼業という立ち位置で、石工をする傍ら石仏を作っていらっしゃったそうです。高畠町で石工や石切りについて調べている身として、非常に興味深くお話を聞かせていただきました。ここの石切りはわっかけ取りという手法です。穴を掘って大きな石を採り出し、その石を切りだして運び出します。しかし現在の石切り場は植林をされているため、当時の石切りの面影はなく、森林になっています。話を伺っていて面白かったのは、高畠町と杵築市の石工道具の名前の呼び方が違ったこと。また、高畠では石降ろしの際に使う道具は木なのですが、こちらは金属のチェーンを使うとのことで、文化の違いも感じられます。実際に小屋に使われている凝灰岩を見させていただきましたが、こちらの石は青白く、触り心地は砂っぽい、という感じでした。あまり石の粒が粗くないようです。

さて、次に向かったのはここ。

海辺…?

…なんだこれ!!

…これは船虫といいます。(虫が苦手な方ごめんなさい…)オ○ムを彷彿とさせる形容ですね。私の船虫デビューは、こちらの日出城跡でした。なぜ海辺なのかというと、当時この海岸の石を石垣にしていたそうです。よく見ると石を切った跡がわかります。現在も石垣は小中学校の近くに残っています。

本日最後に見学したのは、杵築城下町並みです。時間が無かったため駆け足での見学でした。見どころ?はこの階段でしょうか…

とても長い下り階段は、勢いがつくと危険です。ここで転ぶ人も少なくないとか。

木造の家と石畳が一体化した町並みでしたよ!

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月