北野ゼミ 九州ゼミ旅行5日目

みなさん、こんにちは!

ちょうど一か月前という遠い記憶の出来事になりますが…、九州北野ゼミ旅行の模様をつづりたいと思います。

9月26日、この日は、私たちの日ごろの行いがいいからか天気に恵まれ、さわやかな秋晴れ…いや、少し暑いくらいでした。

この日のスタートは、まず国史跡に指定されている熊本県人吉市「人吉城跡」。人吉城は鎌倉時代の始めに相良長頼により修築されて、二度の大火に見舞われながらも、その都度石垣を工夫して城郭を守ってきました。現在は石垣だけが残されています。この人吉城の石垣は、「はね出し」という構法で防火のために作られ、全国的にも函館五稜郭などにみられる西洋式の非常に珍しい貴重な石垣です。(写真はSさんの石垣のポーズ。人吉城の石垣の特徴が見事に再現されています。)困難を乗り越えていった偉大な先人の力強い歴史がみられます。

続いて、同じ敷地内にある「人吉歴史館」へ。歴史館に入るとすぐに、相良氏の支配領を描いた12mもの巻物が鎮座しており、圧巻の景色。そこから、城の歴史や相良氏についての魅力的な展示、また、相良氏が造ったとされる謎を秘める地下室遺構があり、なぜ、相良氏が地下に水を張ったお風呂のような遺構を作ったのか、考えれば考えるほど不思議でロマンを感じます。

次には、人吉市の大村横穴群へ。こちらの横穴は6~7世紀古墳時代に崖面に作られた横穴式の墓であり、横穴の外面には動物、武器、武具、幾何学模様の装飾がされています。その時代の人がどのように世界を眺めていたかを間近で見る事ができ、気分が高揚し、何十世紀の時を超えてもなお、私たちの心を惹きつけていました。

昼食をはさんで、午後には2時間かけて人吉市から宮崎県西都原古墳へ。西都原古墳群は、周囲が自然に囲まれる心地いい環境の中、300基の古墳がある日本最大級の古墳群です。周囲には様々な形の古墳が360度見渡す限りあり、壮大な景色でした。西都原古墳群内に点在する遺構展示館の閉館時刻は5時。西都原考古博物館の斬新な展示を見ているとあっという間に時間はすぎ、広大な古墳群の中を6人が全速力で走り石室や横穴墓を見るというあまりない経験をしました。それから再び資料館(6時閉館)にもどりゆっくり見学しました。

昼食をはさんで、午後には2時間かけて人吉市から宮崎県西都原古墳へ。西都原古墳群は、周囲が自然に囲まれる心地いい環境の中、300基の古墳がある日本最大級の古墳群です。周囲には様々な形の古墳が360度見渡す限りあり、壮大な景色でした。西都原古墳群内に点在する遺構展示館の閉館時刻は5時。西都原考古博物館の斬新な展示を見ているとあっという間に時間はすぎ、広大な古墳群の中を6人が全速力で走り石室や横穴墓を見るというあまりない経験をしました。それから再び資料館(6時閉館)にもどりゆっくり見学しました。

夜には、宮崎市内に移動し、旅館の方おすすめの「チキン南蛮」を食べました。ボリュームいっぱいのこのチキン南蛮は、旅行後にも、また食べたいね...と話題になるほど美味しかったそうです。また、ぜひ食べに行きましょう!

5日目は、歴史的な場所を中心を見学にいきました。歴史は、私たちに先人の偉大な力を教えてくれると同時に、歴史から教訓を得て未来へ生かしていくことの重要さに旅行を通して気づくことができました。変わり続ける現代で、歴史をどのように未来に残していくのかが今後の課題になるのではないでしょうか。

次は、6日目に続きます!ありがとうございました。

北野ゼミ 九州ゼミ旅行4日目

9月25日快晴、九州ゼミ旅行は4日目に入りました!

この日のスケジュールは肥後の名城熊本城から阿蘇山を巡る一日です。

宿が近くだったため朝すぐに熊本城へ登城しました。

朝日に照らされた熊本城天守は雄大で、日本三大名城と謳われる由縁がわかる気がしますね。

熊本城では、市の教育委員会で熊本城の整備や復元に携わっている方にガイドをしていただき、一般の観光客とは違う視点で見学を楽しむことができました。熊本城本丸御殿は平成20年に復元されたもので、当時の苦労話や隠れた見どころを紹介していただきました。

熊本城では、市の教育委員会で熊本城の整備や復元に携わっている方にガイドをしていただき、一般の観光客とは違う視点で見学を楽しむことができました。熊本城本丸御殿は平成20年に復元されたもので、当時の苦労話や隠れた見どころを紹介していただきました。

御殿内の綺麗さに驚いたのもつかの間、家臣が並んで大名に拝謁する「家老の間」や大名の食事をまかなう「大御台所」のスケールの大きさにも圧倒されました。最小限に抑えられた展示には御殿の復元工程が紹介されており、土塀や建築の技法がわかりやすく紹介されていました。

その中には県産材の利用や若き職人さんの姿が紹介されており、復元された伝統建築に当時の伝統技法が今も伝わっていることを感じさせてくれました。

その後は国の重要文化財である宇土櫓を見学!

慶長年間に建てられ今も現存する櫓です。加藤清正公の時代にもあった櫓に入れると考えると心が躍りますね。櫓内は天守閣の復元されたコンクリートとは違い武骨な板張りで、急な階段に低い天井。当時の息吹を感じます。

また真昼で外は明るいのですが櫓内の照明は非常に暗く廊下に至っては障子から入るかすかな日光のみ。部屋内も蝋燭に模した工夫された弱い照明を採用しており、これも当時の明るさを表現して、明るさから建築を見せているのだなと臨場感あふれるものでした。

お昼は熊本ラーメンを食べ、午後はいよいよ阿蘇山へ向かいます。

阿蘇山は噴火した後にできる広大なカルデラ地形になっており、まるで大きな鍋の中にいるような感じのようなところです。その鍋の淵が外輪山となる山に囲まれて中が広大な牧草地といった景観で、我々東北人からしたら別な国にいるような綺麗な景色の場所でした。

残念ながら今回は火山河口付近がガスに包まれており近くを見学することができませんでしたが、火山博物館では阿蘇の火山が形成する雄大な自然とジオパークの仕組みを知ることができました。帰りに地元のいきなり団子と馬刺しに舌鼓を打ち満足のいく熊本の一日の締めくくりでした。

残念ながら今回は火山河口付近がガスに包まれており近くを見学することができませんでしたが、火山博物館では阿蘇の火山が形成する雄大な自然とジオパークの仕組みを知ることができました。帰りに地元のいきなり団子と馬刺しに舌鼓を打ち満足のいく熊本の一日の締めくくりでした。

次は5日目へと続きます・・・

北野ゼミ 九州ゼミ旅行3日目

虹ノ松原(国の特別名勝)にあるオーシャンビューの宿で

ゼミ旅行3日目は、まず最初に佐賀県の唐津城跡に行ってきました。唐津市教育委員会の坂井さんにご案内して頂き、現在行われている唐津城天守台の石垣修復工事現場を見学させていただきました。台風のさなか、足場の上に立ち間近に修復工事を見るという貴重な体験ができ、大変勉強になりました。天守台の下で各自が名前とメッセージを書いた栗石を納めてきました。

ゼミ旅行3日目は、まず最初に佐賀県の唐津城跡に行ってきました。唐津市教育委員会の坂井さんにご案内して頂き、現在行われている唐津城天守台の石垣修復工事現場を見学させていただきました。台風のさなか、足場の上に立ち間近に修復工事を見るという貴重な体験ができ、大変勉強になりました。天守台の下で各自が名前とメッセージを書いた栗石を納めてきました。

|

|

唐津城跡の次には昼食です。昼食はご当地バーガーで有名な唐津バーガーを食べました。ボリュームもあり、とても美味しかったです!

唐津城跡の次には昼食です。昼食はご当地バーガーで有名な唐津バーガーを食べました。ボリュームもあり、とても美味しかったです!

お腹が満足したところで、次に向かった先は肥前名護屋城跡です。名護屋城跡では市川さんと久野さんに遺跡と博物館をご案内して頂きました。博物館内では、PCタブレットを使った解説を体験しました。また、遺跡では石垣の丁寧なご解説を頂き石垣についての知識がついたように感じます。

|

|

次に向かった先は、九里双水古墳です。古墳の上には埴輪も置いてありました。古墳の頂上まで登ると、そこから見える景色は最高であり、有意義な時間を過ごすことができました。

|

|

|

あいかわらずの人たち

最後に夕食です。熊本県に向かい、熊本で有名な太平燕を食べてきました。麺が春雨であり、薄味でさっぱりしておりとても食べやすく美味しかったです。熊本城の夜景を見てホテルに入りました。

4日目に続きます。

北野ゼミ 九州ゼミ旅行1日目

こんにちは!北野ゼミ3年のささです。今回、私達は九州へゼミ旅行に行ってきました。9月22日(月)~28日(日)の6泊7日という行程の中、九州の歴史や文化に触れ、時には美味しい食べ物に舌鼓を打ち、とても贅沢な時間を過ごしました。

そんなゼミ旅行の様子を、これから7回に渡り、皆さんにお伝えしていきたいと思います。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。

9月22日(月)、気持ちの良い秋晴れの中、私達は仙台空港から福岡空港に飛び立ちました。

恥ずかしながら私、21年間生きてきて初めてのフライトでしたので、1人窓にへばりつき、外の景色をずっと見ていました。

次第に小さくなっていく町や雲が自分よりも下にある不思議さ、富士山が見えることなど、小さなことに終始感動していました。

そんなこんなで無事福岡空港に降り立ちました。

空港近くでレンタカーを借り、いよいよ九州ゼミ旅子が始まります。

これから一体どんなものに出会えるのか、とてもワクワクしていました。

まずは腹ごしらえ。

お昼に豚骨味のラーメンを食べました。山形のラーメンと全然違っていてビックリしました。麺の固さを選べたのですが、普通でも固い!まるでそうめんの茹で途中を食べているような…。

でも、美味しかったです!

最初の目的地は佐賀県にある吉野ヶ里遺跡。教科書などにも載っている有名どころなので、皆さんもご存知ですよね?ここは国の特別史跡に指定されています。

私が個人的に面白いと思ったのは、北墳丘墓で説明されていた甕棺を使った埋葬手順のところです。

とにかく敷地が広かったです!

次に佐賀県嬉野市塩田津に行きました。ここは国の重要伝統的建造物群保存地区にも選ばれているところです。

地元の瀬戸物屋さんにお話を聞いてみると、文化財に選ばれたことによる利点もあれば、苦労することもあるそうです。いくら文化財でも、そこに人々の生活があることを忘れてはいけませんね。

それにしても、風情のある素敵なところでした…

高速を飛ばし、ひたすら長崎県を目指します…

本日の宿、無事に長崎のI・Kホテルに着きました。

夕食は「ちゃんぽん」だったそうです(私は鼻血が止まらず、一人お部屋でお留守番…)。

しかし、K.Mちゃんがコンビニから「ミニちゃんぽん」をわざわざ買ってきてくれたのです。天使!!

美味しくいただきました。

鼻血も無事に止まり、皆と合流できました。

幸運にもこの日は、長崎くんち(国指定重要無形民俗文化財)の奉納踊の1つ、龍踊(じゃおどり)の練習風景を見ることができました。すごい迫力です。

異国の文化と日本の文化が合わさったような独特な楽器の音とリズムが印象的でした。

その後、稲佐山へ長崎の夜景を見に行きました。実は長崎、香港、モナコと並ぶ、世界新三大夜景に選ばれているのです。すごいですねぇ。

少し肌寒かったですが、夜景は本当にキレイでした。

山の斜面や港からの光がゆらゆらと揺れ、幻想的で思わず見とれてしまいました。

1日目はこのような感じです。2日目に続く…

高畠に集う

福島県棚倉城跡石垣調査

鶴岡市での発掘が終わるとすぐ、学生たち6人とともに福島県の南東部-棚倉町に出かけた。寛永2年に丹羽長重が築いた棚倉城跡というお城の石垣調査のためである。

鶴岡市での発掘が終わるとすぐ、学生たち6人とともに福島県の南東部-棚倉町に出かけた。寛永2年に丹羽長重が築いた棚倉城跡というお城の石垣調査のためである。

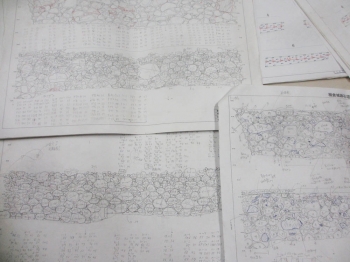

9月8日~12日まで4泊5日。町教委のお世話で「棚倉田舎(でんしゃ)倶楽部」という温泉付のゴルフ場ロッジに泊まりながらの調査だった。我々にしては贅沢な、そんな宿とは裏腹に調査は毎朝8:30から夕方17:00まで、石垣の前に張り付いて1石1石、寸法を測り、加工範囲を記録し、岩石種を同定する。単調で孤独な作業の繰り返し。石の数は最終的に約2,000石にもなった。

石垣は中学校のグラウンドの上にある。中学校の教室からは我々は丸見えでいつも監視されているような感じだ。音楽室からはピアノの音と先生の澄んだ歌声が時折聞こえてくる。チャイムが鳴るたび授業が終わってざわつく生徒の声が石垣に跳ね返る。そんな環境での調査だった。

文化財の調査とは往々にしてこんな単調な作業の繰り返しだ。小さな調査記録の積み上げが最後は大きな成果に結びつく。集めたデータはこれから整理し、分析していくが、このような一連の作業をこれから卒論を書く2年生や3年生が体験できたことは幸せだったと思う。

最終日は久慈川の上流にいって石材環境調査をした。ハンミョウが飛び交う清流で、少年たちは虫を追い、石投げをし、そして童心に帰った。ここは分水嶺の町で久慈川は茨城県にぬけて太平洋にそそぐ。岩石も阿武隈山系と八溝山系では岩石種が大きく異なり、地質構造的に興味深い地域である。お城の石垣石をどこで採取したか。ここで観察記録したデータはこのことを考える材料となろう。

前の週までの発掘では毎日自炊だったが、ここではお昼と夜は外食。これをチャンスとばかりに土地の食べ物を食べ歩いた。そして、毎晩宿に帰る前にヨークに立ち寄った。定時に来る7人組の変な集団と思われたに違いない。最終日は町教委の人たちが懇親会をセットしてくれ夜中まで学生たちと語っていた。これからも「茶」や「香道」や「山城の縄張り調査」で交流が続くらしい。ありがたい経験をさせてもらった。

この調査、地元のNHK福島が取材してくれその日の夕方の「はまなかあいづ」で流れた。調査する学生たち5人が映像に登場したが1人だけ映らなかった。教訓は普段から身なりはきれいにしておこう、ということだ。また最終日には福島民報、民友などの地元紙も取材にきてくれた。学生たちの地道な調査が広く町民や県民に知られるところとなった。

部屋の窓の下はすぐグリーンだ。早朝からパット練習するゴルファー

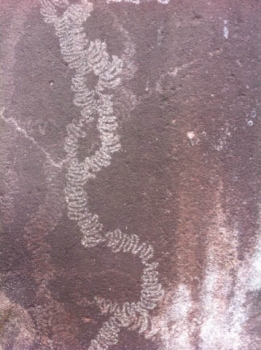

石垣石の表面に残る虫の芸術

鶴岡市鷺畑山2号墳の発掘調査-フィールドワーク演習3

2003年に考古学研究室が測量調査を行い、一辺15~16mの方墳と推定されました。

今回のトレンチ調査で周溝から壷形土器が出土し、4世紀前葉~中葉頃の築造と判明し、古墳前期の日本海側北限をなす古墳群であることが確認されました。

5日間という短い時間でしたが、3年生を中心に、2年生、4年生がまとまり充実した成果を上げることができました。全日参加してくれた高校生のTさん、昨年に続き参加してくれたO大学のHくん。将来を担う地元出身の若者が調査に参加してくれたことはとても頼もしく感じました。

事前の刈り払いだけでなく、毎日現場に足を運び声をかけてくれた地元の郷土研究サークルの皆さん。埋め戻しまで手伝っていただきありがとうございました。

5日には芋煮会を開いていただき楽しいひと時を過ごしました。不足する器材をお貸しくださった鶴岡市教委。あれこれ差し入れしてくれた宿舎の管理人さん。発掘を承諾いただいた地権者ならびに鷺畑町会の皆様。感謝申し上げます。

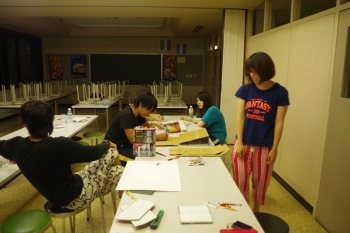

懇親会のあと、学生たちは翌日の説明会のために案内看板や模式図作成など夜遅くまで作業をしていました。

6日の現地説明会は晴天に恵まれ、地元の方々を中心に60名ほどの方々が来てくださいました。

学生たちは見学者に囲まれ緊張しながらも一生懸命説明していました。

解説図とピンポールで遺構を指しながら説明する3年生 メモを見ながら必死に説明

メモを見ながら必死に説明 あたりがうす暗くなったころ埋め戻し完了!お疲れ様。

あたりがうす暗くなったころ埋め戻し完了!お疲れ様。

発掘の合間に羽黒山五重塔(国宝)に立ち寄る

伊豆半島をあるく(番外編)

8月17日

沼津御用邸内にある沼津市歴史民俗資料館を訪ね、石工道具の実測を行う。館長さん、市教委の方。たくさんの資料を用意して待ってくれていた。伊豆石の歴史や民俗についてレクチャーを受ける。別のお客さんの対応がある間、沼津魚市場で「海鮮丼」「沼津丼」を食べ、石切丁場めぐりをする。ざっとまわって石切場の景観を頭に入れる。

市内南部の海岸沿いにある多比石切り場。近所のおばさん曰く。ここへきて40年余り、近所に石切やった人がいるとは聞かないわ。石切り場は子供の遊び場だったよ。5年ほど前から立ち入り禁止になったけど。ここの石は軟らかいので、切った石は船に積んで東京湾の埋め立てにもっていったそうよ。

内陸の大平地区の石切り場をあるく。道端で腰を下ろし井戸端会議に花咲かすおばあちゃん集団にヒアリング。昔、石切り場の池(水たまり)で泳いだよ。あたしのおじいちゃんは石を切ってたけど、もうこの辺じゃ経験者はいないよと、80歳余りの女性。

別のお客さんが置いていった名刺をみてびっくり。某歴史民俗博物館のMさん。世間は狭い!

18日

もう一度大平地区に戻り石切丁場を歩く。民俗資料館にあった石工道具の寄贈者のお宅を訪ねる。

当主の方、中学校を卒業して親父の石切の手伝いをした。奥さんとともに自宅前にある石切場を案内してもらい当時の仕事ぶりを教えていただく。早くに途絶えてしまった伊豆石の貴重な話を聞くことができた。

山形県高畠町から伊豆石の石切に出稼ぎに行ったAさんやHさんが所属した東洋文化石材という会社を知っていると。

それから一路伊豆半島南端をめざす。

途中、昼食を食べ西海岸を南下する。恋人岬で思わず車を止める。恋人たちが岬まで鐘を鳴らしに集まってくる。そこに混じって場違いな集団。せっかくなので記念撮影。

しばし休息をして、南伊豆を目指す。

ところがここに忘れ物をした学生がいた。堂が島海岸まで行って気がつき、車を飛ばして戻る。恋人岬で忘れ物とは不吉な予感・・・・人生の忘れ物をしなければよいが。

ただ戻るのはもったいないので黄金崎で三島由紀夫碑と「馬」を見学。

伊豆半島西海岸から富士山が見えた。ここでは海でサンセットが見れる

伊豆半島西海岸から富士山が見えた。ここでは海でサンセットが見れる

18日

18日

松崎町の室岩堂石切り場を見学。ここは見学用に整備されていた。石切場から海に下りる急坂に蟹の大群。海を臨む位置に石の集積場があり、そこから一気にスライダーの如く滑らせる。海際の岩礁には断面コの字形に削った石下ろし道のあとと舟溜まりの遺構があった。

本日の目的に南伊豆町を目指す途中に石部の棚田という看板。ハンドルを切って山の中にはいっていく。遠くに海を臨む斜面に忽然と棚田が現れた。地元の保存会の方々が除草作業中。オーナー制で維持しているそうだ。伊豆石のふるさとらしく石垣はもちろん、棚田を縫う道も石敷きだった。山形から来たというと、今年の棚田サミットは山形じゃないの?わしらも行くよ、と。毎年サミットに参加しているらしい。

夕暮れ迫る中、南伊豆町立棒石の石切り丁場を探す。石の町らしくおしゃれな意匠の石積みやナマコ壁の家屋、石積み家屋が点在する。ようやく登り口を探し当て、当主の許可をもらって山に入る。ところがブッシュが背丈を越え、やむなく撤退。マムシがいるからおねえちゃん、その格好じゃあぶないよ!と注意される。

暗くなってから宿の民宿を目指す。夜8時前にようやく到着。早々に晩飯を食べて、夜の海へ。

南伊豆町弓ヶ浜。

海ではお決まりの花火。天の川がみえる素敵なビーチでさまざまな花火文字に挑戦。大量に買い込んだ花火はやってもやってもつきない。文字は徐々にレベルアップしていく。

翌朝、朝食前に海辺を散歩していると、早朝から小学生らしき集団が海で泳いでいた。♪そんな時代もああったね♪と懐かしくなる・・・・・

19日

昨夕断念した立棒石の丁場、下田市教育委員会の増山さんが案内してくれることになり、朝から現地にむかう。狭い入り口の前に立つと中から冷気が。あたかも風穴のよう。頭にライトをつけて侵入すると、いきなり落盤だらけではいれないんじゃないの?

と思ったら、落盤した天井石の隙間に足を滑り込ませなんとかすり抜ける。中は迷路のよう。ひとりできたら絶対迷子になって出られない。石工が一人一人小部屋を作って作業したような操業形態。「タテボリ」の方法がよく分かる。

坑道をでてからは丁場の持ち主のおばあさん宅へ。石造りの民家・納屋・店(火事で木は消失)があり明治初期につくられたという。その向かいには大正期の建物。床下には応じの石切道具が保管されており調査する。とても親切にしていただく。

それから車を飛ばして下田市内へ。ここでは石造りの蔵や民家を調査。ペリー提督の銅像前でお決まりの記念撮影。それからペリーロードを歩き、ナマコ壁の建造物と縞模様の伊豆石(房州では桜目)の使い方を調査。

帰りは「天城越え」伊豆ジオパークの道の駅でわさびソフトを食べて三島駅までもどる。

計画がアバウトだったわりには、あまりにも収穫の多い旅だった。行く先々でたくさんの人、ものとの出会いがあった。偶然性に満ちていた。だから旅はおもしろしい。

ぜひ、この感覚を忘れないでほしい。若者よ!旅に出よう!

第2回たかはた石工サミット、瓜割石切山祭り同時開催

往年の石工6名による座談会(瓜割山石切丁場)

何ともいえず楽しい一日だった。

天気に恵まれ、予想を上回る人々が石切り場に集まってくれた。サミットには置賜地方の方々だけでなく、遠くは札幌、大阪、金沢から、福島、宮城など隣県と合わせて約100名の参加があった。

日が傾いた特設舞台では高畠高校吹奏楽部の演奏、NURIギタークラブの演奏が石の壁に響き、地元のみなさんと演奏してくれた高校生、芸工大生らが入り混じって現場の大鍋で調理した芋煮に舌鼓をうった。芋煮会はチケット(芋煮、おにぎり2個、飲み物、漬物)が150枚売れる盛況だったという。

伝統技術が伝えてきた自然利用の知と技、その教習システム。技能者がみせる身体能力。「本物」に触れた時に感じる心のざわめきと心地よい余韻。

伝統技術が伝えてきた自然利用の知と技、その教習システム。技能者がみせる身体能力。「本物」に触れた時に感じる心のざわめきと心地よい余韻。

15年ぶり、50年ぶりといいながら、道具を手にしたとたん凛として身体に一本の筋が通る。みな、もう80歳になろうかという石工さんたちであるが、その姿は矍鑠としていて年齢を感じさせない。

昨年に続き角石切りをやっていただいたHKさん。数日前にお会いした際に、矢で石が起きる瞬間ってどんな音がするんだろう、と呟いたら、翌朝5時から溝を一本掘ってくださり、サミット当日、矢打ちの実演と体験ができるようになった。今回はホッキリヅル等の道具作りやサミット全般の開催に尽力いただいた。

角石切りに登場したATさん。1日2本切る「最速の石切」として高畠石のレジェンドといわれたパワーとテクニックは健在だった。50年ぶりに発破のツキタガネをもんだというFKさんとMHさん。たかだか3~4年しかやってないと言いながら身のこなしはさすがである。

一本の雑木に乗せた石をウォータースライダーのように滑らせる「石落とし」。ゴォーと白煙をあげて滑るさまは迫力があった。Hさん親子の共演だった。昭和3年生まれのGHさん。

最後の石切職人、ミスター瓜割。大正13年生まれのMHさん。長く瓜割界隈で間知割りをした。石を割っていた若いころの貴重な写真を提供してくださった。この二人は石工サミットに欠かせない職人さんである。

この6名で行った座談会。わずか40分で終えざるを得なかったのが残念だった。一日中聞いていたい雰囲気だった。

千葉県からお母さんと一緒に来ていた小学生。サミットが終わってからもひたすら石を切っていた。大勢の観客の前で物おじせず、重いゲンノウで矢を打ち込む姿が印象的だった。

コンサートの演奏を終えた高校生にインタビューしてみた。石切り場で演奏してみてどう感じたか。石壁に囲まれた空間は音が反響し、演奏する者、聞く者に一体感を生み出す。石切り場は壁の縞模様が年輪のように時間の経過を感じさせる。そんな場所に幅広い世代の人々が集い、それぞれの思い出を語り合えるようなイベントになればいい。

コンサートの演奏を終えた高校生にインタビューしてみた。石切り場で演奏してみてどう感じたか。石壁に囲まれた空間は音が反響し、演奏する者、聞く者に一体感を生み出す。石切り場は壁の縞模様が年輪のように時間の経過を感じさせる。そんな場所に幅広い世代の人々が集い、それぞれの思い出を語り合えるようなイベントになればいい。

実はこのサミットの舞台裏、かなり杜撰で主催者スタッフや石工さんとの打ち合わせがほとんどできなかった。ぶっつけ本番である。石工さんは阿吽の呼吸でこちらの意図を理解し、進行に協力してくださった。「職人」は段取りや周囲との協調など、普段から立ち振る舞いを現場で鍛えられているのだそうだ。いつも一歩先を考えて仕事をしている。ずいぶん助けられた。

会の準備・運営にあたってくれた学生たち、当日飛び入りで応援してくれた郡山女子大の管野さん。御苦労さまでした。昨年に続き参加してくれた彫刻の院生たち。見事なノミさばきを見せてくれてありがとう。もっと皆さんとコラボする時間を用意できればよかったと後悔しています。アートを志す若者と伝統技術の出会い。何を感じてくれたでしょうか。

学生スタッフは安久津二井宿観光振興会の役員のお宅に民泊させていただいた。たいそうなおもてなしを受けたそうだ。翌日、心地よい疲れを感じながら会場を撤収した。

ささやかなイベントではあったが、石工さんが実演できる限り、話を聞ける限り、私たちはその価値を問い、土地の記憶、人の記憶を未来に引き継いでいきたい。

最後になりますが、後援いただいた高畠町教育委員会、協力いただいた安久津二井宿観光振興会、高畠町石材工業組合、高畠石の会のみなさま、ありがとうございました。

※宇都宮市役所の井上さんが石工サミットの様子を紹介してくれています。

https://www.facebook.com/FacebookJapan#!/toshikuni.inoue.9/posts/427488784057059

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月