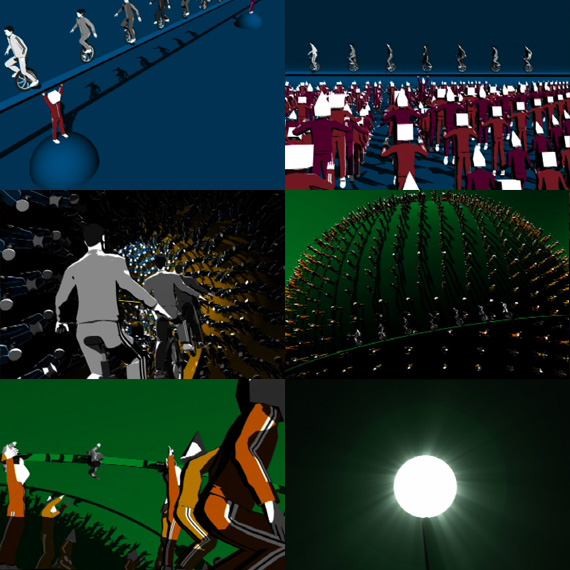

古郷秀一作「限定と無限定」の保存修復

工藤美穂 Miho Kudo

[美術史・文化財保存修復学科]

赤坂憲雄 評

ここで取り上げられている作品は古郷秀一さんの「限定と無限定」という鉄の彫刻作品です。彼女は錆を落としたり、塗装をし直したりする修復作業を進めなが ら、その過程を論文にまとめているのです。まず、その論文の内容に圧倒されました。もう修復家のレベルに届いているのではないかと思うくらい立派でした。 作品を修復する前に、作者である古郷氏にきちんと聞き取り調査をし、化学的な分析調査も背後にある。その上でどこまでを修復するべきかを誠実に考えてい る。論文を読んでいて、たいへん印象的だったのは、彼女には、今、生きている芸術作品や芸術家に対して愛があるということですね。僕はその姿勢に感動しな がら、同時に、この大学に文化財保存修復学科が存在する喜びを、是非ともほとんどが作り手側である学生の皆さんと分ち合いたいと思いました。君たちの作品 がどこかに展示されて、数十年経って修復家の手が入らなければならなくなった時に、こんなふうに愛されて修復されたらたいへん幸せなことです。やっぱり愛 があるんです。読んでいて幸せのひとときに包まれました。

(2007年度 卒展プライズ受賞作品)