歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

6月に突入しました。

コロナウイルスの影響による異例のリモート授業も3週目。

機械の操作が少し苦手なS先生も「zoomを使いこなせるようになってきた!」と嬉しそうに話していました。

歴史遺産学科ではTwitter、Instagramを運用しており、先週Facebookページを開設しました。

下記のリンクより飛べます!

Instagram @tuad_rekisan

Twitter @tuad_rekisan

Facebookページ 東北芸術工科大学 歴史遺産学科

リモートでなかなか大学の雰囲気をお見せできない分、学科や授業の様子をSNSを通してお伝えできればと思います。

Instagramでは「日替わりフィールドワーク」と題して、教員たちのフィールドワークの写真を月曜日から金曜日まで紹介しています。(同内容をTwitter、Facebookページへと投稿をシェアしています。)

普段お使いのSNSから歴史遺産学科の最新情報を覗いてみてくださいね。

また、リクエストや質問があればお気軽にコメントを受け付けています。

(副手)

有志による展示「ヒトとモノとココロ展」

卒展 始まりました!

本日より卒展が始まりました!

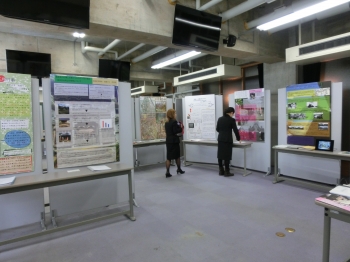

歴史遺産学科では本館4階409講義室でパネルの展示を、本館1階ブースでは学科や分野の紹介展示を行っております。

1階のブースでは卒業論文の紹介文なども展示しております。

409の方に各々の論文が置いてありますので、紹介文で興味を惹かれる研究がありましたら、4階まで足を運んで頂けたらと思います。

ご来場の際、何か疑問質問等ありましたら、遠慮なく会場にいる学生にお尋ねください。

なお、明日2/11からは口頭研究発表会があります!

パンフレット等には10:00からと記載されていますが、9:00からの開催となりますのでご注意ください。

また、発表順ほか詳細は【こちらの記事】をご参照ください。

4年間の大学生活の中で最大のイベントです!4年生、頑張って参りましょう!

準備室からでした。

2014年度 歴史遺産学科 卒業/修士論文 口頭研究発表会

今年度の歴史遺産学科 卒業/修士論文口頭研究発表会の日程が決まりましたので、お知らせいたします。

◆とき 2月11日(水・祝)~12日(木) 両日9:00~

◆場所 本館4階 408講義室

◆発表者 学部生30名 院生1名

◆発表順 以下の通りになります。

2月11日(水・祝)

歴史遺産学科卒業論文 口頭研究発表会 1日目 午前の部 9:00~

<考古学専攻 長井ゼミ>

「河童形土偶研究の一考察 ―山形県周辺部に位置する大木式土器文化圏と比較して―」

「米代川流域、米沢盆地、信濃川流域における三脚石器の地域性と影響関係についての一考察」

「日向洞窟遺跡西地区の槍先形尖頭器を中心とした石器製作の検討 ―縄文時代草創期の剥片資料から―」

「縄文時代における釣針のチモト部について ―仙台湾周辺の地域性を探る―」

<考古学専攻 北野ゼミ>

「山形盆地における古墳時代前期土師器による炊飯方法について ―服部遺跡・藤治屋敷遺跡を対象に―」

「古墳時代前期~終末期におけるガラス玉の法量と製作技法の関係 ―東北地方南部を中心に―」

(休憩)

「鹿角部位と技法から見る釣針の作り分け ―いわき地方大畑貝塚の資料を対象として―」

「押出遺跡出土木柱からみる低湿地においての樹種の選択性」

<文献史学専攻 佐藤ゼミ>

「河川災害の変遷 ―山形市の瀧山川・馬見ヶ崎川・須川・立谷川を中心に―」

「米沢藩上杉家の正月行事」

「慈恩寺の行事と文書からみる三ヶ院の機能―真言天台両立の背景について―」

<文献史学専攻 竹原ゼミ>

「近世後期羽州村山郡における商人荷脇道駄送研究」

(昼食休憩)

午後の部 13:50~

「『有珠郡移住開拓史要』の研究 ―亘理伊達家の移住開拓―」

「明治期秋田県内における武術教育奨励」

「日本の模型・プラモデルの発展 ―玩具から日本の文化へ―」

<民俗・人類学専攻 謝ゼミ>

「山間部集落における屋号の一記録 ―山形県米沢市大字関地区大白布集落を事例として―」

「風刺画から見る日露戦争期の日本描写 ―『パンチ』のステレオタイプの変遷―」

(休憩)

「箸をめぐる思考 ―食卓における使われ方を事例に―」

「さくらんぼ栽培の光と影 ―山形県東根市を事例に―」

「神楽の現状と保存 ―宮城県亘理町の牛袋法印神楽を事例に―」

「北国が育んだ刺し子技法 ―津軽の大地からこぎん刺しを語る―」

「なぜ人肉を食べるのか? ―カニバリズムに関する一考察―」

=17:00 1日目 終了=

2月12日(木)

歴史遺産学科卒業論文 口頭研究発表会 2日目 午前の部 9:00~

<民俗・人類学専攻 謝ゼミ>

「環境を活かした温泉旅館の観光と信仰 ―山形県西川町志津温泉を事例として―」

<民俗・人類学専攻 田口ゼミ>

「生命に関わる民俗―小国町五味沢のウサギ狩りと小学校での動物飼育を通して―」

「旅マタギの痕跡と技術伝播の可能性 ―マタギ道としてみた御所山~甑岳ルートを事例に―」

「山形新幹線区間の駅と人の姿 ―奥羽本線(山形線)と新幹線開通前後を通して―」

(休憩)

「社家における継承問題 ―山形県山形市大字漆山稲荷神社の事例―」

「害獣という認識の発生プロセス」

「山形県東村山郡山辺町作谷沢地区における山林管理と継承」

「在日南米日系人の来日背景と現状から見えてくること」

芸術工学研究科芸術文化専攻 歴史文化研究領域 修士論文口頭研究発表会

2月12日(木)11:35 ~

(※卒業論文口頭研究発表会に引き続き、同会場にて行います。)

「現代社会の手仕事産業に生きる民俗知 ―山形県西置賜郡白鷹町の伝統的織物産業を事例として―」

* * * * * * * *

卒展期間中(2/10~2/16)は、本館4階409講義室および、

本館1階abeabe(本館学食側入り口の近くです)にてパネル(ポスター)の展示なども行っております。

409講義室の方には、卒業論文の現物も展示予定です。

学生による解説も行っておりますので、お越しの際には会場にいる学生にどうぞお声掛けください。

たくさんの方のご来場をお待ちしております!

準備室でした。

【卒展】各賞の受賞者が決定!

歴史遺産学科の優秀賞ほか各賞の受賞者が決定しました!

歴史遺産学科には以下のような賞があります。

・最優秀賞(1名)・優秀賞(2名)

…大学から表彰される賞。学科の代表として学外にも誇れるような研究に贈られる。

・研究奨励賞(2~4名)

…学科独自の賞。下級生のお手本となるような研究に贈られる。

・学生が選ぶポスター賞(1名)

…学科の学生による投票で選出される。投票基準は「自分がお手本にしたいと思うポスター」。

以上、順にご紹介します。

〇最優秀賞

鈴木達彦 『原子力災害における住民の移動と拡散について』

〇優秀賞

藤原夏織 『『ビスカイノ金銀島探検報告』の史料的価値 ―「大使」ビスカイノの側面―』

関野葵 『瓦の布目圧痕からみる古代の布 ―織り・縫い―』

〇研究奨励賞

櫛引理沙 『山形県における区有文書の研究』

青木眸 『米沢藩・御徒組の家督と養子相続 ―先祖の記録を辿って―』

小柳飛鳥 『サウンドスケープの視点からみる地域の変遷 ―新潟県新発田市上三光集落を事例に―』

〇学生が選ぶポスター賞

関野葵 『瓦の布目圧痕からみる古代の布 ―織り・縫い―』(優秀賞も獲得)

以上6名が今年度の受賞者になります。

4年生のみなさん、口頭発表会おつかれさまでした。

惜しくも受賞は逃したものの、4年間の集大成と言える素晴らしい研究作品がまだまだあります!

口頭発表会は終わりましたが、ポスター等の展示は2月16日(日)まで行っていますので、ぜひ足をお運びください!

本館1階の展示スペースには論文の簡易紹介ポスターを、

本館4階409講義室には論文を解説したポスター及び論文現物を展示しております。

また、学生による解説も行っておりますので、お越しの際には会場にいる学生にどうぞお声掛けください。

2013年度卒展のおしらせ

2月11日~16日の間、2013年年度東北芸術工科大学卒業/修了研究・制作展が開催されます。

歴史遺産学科では2月11日(火・祝)・12日(水)の2日間にわたり、

408講義室で卒業論文口頭研究発表会を行います。

また卒展の期間中、409講義室では、それぞれの研究をわかりやすくまとめたポスターの展示を行っています。

ぜひご来場いただき、学部4年生の集大成をご覧ください!

☆歴史遺産学科卒業展示(ポスター展示)

■期間 2月11日(火)~16日(日)

■時間 10:00~17:00

■場所 本館4階 409講義室

■内容 卒業研究に関する展示・学科紹介

☆2013年度歴史遺産学科卒業論文口頭研究発表会

■日時

2月11日(火) 9:00~17:00

2月12日(水) 9:00~12:00

■場所 本館408講義室

■タイムスケジュール

2月11日(火)

考古学専攻 長井研究室(9:05~)

押出遺跡における押出型ポイントの機能と用途 ―形態分類と使用痕分析から―

山形県の縄文中期・後期の石棒からみる石材利用の地域性

考古学専攻 北野研究室(9:40~)

破砕パターンから見る須恵器坏打ち割りの可能性 ―山形県内における終末期古墳の事例より―

瓦の布目圧痕からみる古代の布 ―織り・縫い―

小峰城跡における石垣技術の特徴とその変遷

文献史学専攻 佐藤研究室(10:45~)

上杉謙信の関東出兵時の佐野氏や関東武将から見る関東情勢

古代・中世の女人往生の形態

三難所で用いられた船舶の破損の実態

鎌倉農民の団結

天童氏滅亡に関する軍記物の考察 ―天童合戦はどう描かれたか―

北東北と北海道にみられる義経北行伝説 ―地域による伝説の相違―

『ビスカイノ金銀島探検報告』の史料的価値 ―「大使」ビスカイノの側面―

(昼食休憩)

文献史学専攻 佐藤研究室(14:00~)

米沢藩・御徒組の家督と養子相続 ―先祖の記録を辿って―

平安・鎌倉期における牛車の使用について

文献史学専攻 竹原研究室(14:35~)

盛岡藩津志田遊廓の実態

庄内地方自治体史からみる大山騒動

山形県における区有文書の研究

明治期福島県の就学率をめぐる問題と対策

時代性にみる『プリキュア』シリーズと子どもの問題

2月12日(水)

民俗・人類学専攻 謝研究室(9:00~)

サウンドスケープの視点からみる地域の変遷 ―新潟県新発田市上三光集落を事例に―

山間部集落における家紋利用の実態 ―山形県山形市蔵王上野を対象として―

「まちおこし」に揺れる集落 ―山形県小国町小玉川地区の記録―

民俗・人類学専攻 田口研究室(9:55~)

大洗町の町おこしから見る“町おこしの成功”についての考察

現代の飛脚 ―バイク便の歴史とその可能性―

雪国古民家の構造と技術

新聞報道から見る復興への希望の姿 ―宮城県名取市閖上地区の移転問題を中心に―

地域資源の利活用をめぐる人々の葛藤 ―岩手県盛岡市上米内字名乗沢の七瀧神社を例に―

現代に起きている葬儀の変化

原子力災害における住民の移動と拡散について

(※発表の順番は変更になる場合があります。ご了承ください。)

OB・OGの方のご来場も、首を長くしてお待ちしております。

副手でした。

東文研HPリニューアル

今回、東北文化研究センターのホームページが新しくなりました。

トップに「最新情報」や「最近の出版物」の紹介があり、ここからワンクリックで東文研での催しものの情報、『東北学』などの目次を見ることができます。 もちろん過去の情報も「お知らせ」「出版物の紹介」からいけます。

特におすすめなのが、東文研で収集している絵はがきや写真のアーカイブス検索です。

たとえば、私の趣味「鉄道」とキーワードに入れて検索すると・・・

なんと418件もヒットしました!!

これは便利、おもしろい。 みなさんも一度使ってみて下さい。新たな発見があることでしょう。

卒展に関するお知らせ

こんにちは、準備室です。

いよいよ来週から2012年年度東北芸術工科大学卒業/修了研究・制作展が始まります。

歴史遺産学科の卒業展示は本館2階210・210講義室にて行っております。

また卒展期間中には卒業論文口頭研究発表会・中間発表会、大学院歴史文化領域修士論文口頭研究発表会を行います。

学部4年生、院生が各専門分野で学んできた成果を発表・展示いたしますので、ぜひご来場ください。

歴史遺産学科卒業展示

■期間 2月13日(水)~17日(日)

■時間 10:00~17:00

■場所 本館2階210・211講義室

■内容 卒業研究に関する展示・学科紹介

*同会場で大学院歴史文化領域の展示も行っています。

2012年度歴史遺産学科卒業論文口頭研究発表会/大学院歴史文化領域修士論文口頭研究発表会

■日時

2月13日(水) 9:00~

2月14日(木) 9:00~

■場所

本館208講義室

■タイムスケジュール

卒業論文口頭研究発表会

2月13日(水)

9:05~ 考古学専攻 長井研究室

山形盆地内における珪質頁岩分布からの距離による石器生産体系の違い―縄文時代後期中葉から後葉にかけて―

山居遺跡にみる珪質頁岩製石錐の用途―使用痕分析と形態から―

縄文時代晩期・東北地方における塗彩土器出土遺跡の地域差

9:50~ 考古学専攻 北野研究室

東北地方北部における縄文時代晩期の注口土器の機能・用途―九年橋遺跡・安堵屋敷遺跡・是川中居遺跡の分析から―

東北地方の切子玉の研究―日本列島東北部の切子玉の特質―

10分休憩

10:30~

天明泥流被災遺跡からみる江戸時代後期のダイドコロ風景

伝世品・消費地遺跡出土品からみる陶磁器徳利の用途について―近世~近代の山形県内の徳利から―

山形県高畠町における石蔵の成立背景―施主と施工者から見る成立の背景―

全国紙と地方紙における、新聞報道の比較と傾向‐青森県青森市三内字丸山の特別史跡三内丸山遺跡を例として‐

10分休憩

11:40~ 文献史学専攻 竹原研究室

仙台藩における乱心者への処遇

江戸時代における酒田火防の実態‐伝統的町役人三十六人衆の活動を中心に‐

18世紀における盛岡藩御用商人・前川善兵衛家の土地所有構造

米沢藩における天保の飢饉の実態

昼食休憩

13:40~

山形県村山地方における行政文書目録の研究

明治期公立小学校における加設科目設置―宮城県を事例に―

明治三陸津波における救護・衛生対策

14:25~ 民俗・人類学専攻 謝研究室

メロン生産にまつわる葛藤―茨城県旭村のメロン農家を事例に―

10分休憩

14:50~ 民俗・人類学専攻 田口研究室

田植踊の門付けと伝承プロセスの考察‐日和田弥重郎田植踊を中心に‐

犬の宮・猫の宮:その変容と現在

現代子どもの遊び‐NPO法人クリエイトひがしねの試みを通して‐

出羽地区における水の利用‐七浦絞りを中心に‐

10分休憩

16:00~ 民俗・人類学専攻 田口研究室

青苧復活夢見隊の活動に見る伝統生業の復元とその模索―山形県西村山郡大江町の事例から―

土地利用から見る暮らしの変化―山形市滝山地区上桜田・東青田における土地利用変遷について―

2月14日(木)

9:00~ 民俗・人類学専攻 田口研究室

現代における庚申講の役割について―山形県山形市大字村木沢下宿集落の事例から―

音路三匹獅子舞についての研究―放射能問題と地域芸能の今後―

10分休憩

9:30~ 民俗・人類学専攻 謝研究室

平将門伝説からみた民衆の将門像―まつりと参拝を中心として―

八戸地方の蒼前信仰―南部駒に対する人々の信仰心―

旧仙北鉄道の役割と沿線住民の記憶―宮城県登米地域の軽便利用状況を通して―

卒業論文中間発表会

2月14日(木)

10:45~ 民俗学専攻 謝研究室

秋田県由利本荘市における鬼面に関する考察(仮)

修士論文口頭研究発表会

2月14日(木)

10:55~ 芸術文化専攻 歴史文化領域

鬼の形態生成論 -酒呑童子のフォルムがかたちづくられるまで-

2012年度 歴史遺産学科卒業論文中間発表会

こんにちは、準備室です。

下記の日程において2012年度歴史遺産学科卒業論文中間発表会および芸術工学研究科芸術文化専攻歴史文化研究領域修士論文口頭研究発表会を行います。

学生の持ち時間は、中間発表会の場合は発表7分、質疑応答3分の計10分間、口頭研究発表会の場合は発表10分、質疑応答5分の計15分間です。

歴史遺産学科2年生以上の学生は後学のためにも参加してください。2年生はゼミ選びの、1年生は2年次の分野選択の参考になるはずなので、ぜひ先輩方の発表を聴きに来てください。

中間発表会の質疑応答では、それほど厳しい内容の質問はありません。(もちろん例外はありますが)主に今後に向けてのアドバイスが中心になるかと思います。

指導教員以外の先生方や他分野を専攻している学生から研究に対する意見や質問をもらえる貴重な機会なので、4年生の皆さんは恐れずに堂々と発表してください。

3年生の皆さんは、当日の会場準備や進行などのお手伝いよろしくお願いします。

2012年度

歴史遺産学科卒業論文中間発表会

芸術工学研究科芸術文化専攻歴史文化研究領域修士論文口頭研究発表会

○日時

7月31日(火) 9:00〜

○会場

本館408講義室 9:00〜11:40、14:00〜15:30

本館409講義室 15:50〜

○発表予定者

卒業論文中間発表者 28名

修士論文口頭研究発表者 1名

○発表順

下記の通り。

卒業論文中間発表会

9:00〜

≪考古学専攻 北野研究室≫

『縄文時代晩期・東北地方における塗彩土器出土遺跡の地域差』

『東北地方北部における縄文時代後・晩期の注口土器の機能・用途(仮)』

『高畠石の石蔵―職人と住民からみる成立と背景―(仮)』

『山居遺跡における珪質頁岩製石錐の使用痕分析』

10分休憩

『考古学のマスメディアの関係―青森県三内丸山遺跡を例として―』

『山形盆地における縄文時代晩期の珪質頁岩製石器の分布と地域差』

『群馬県上福島中町遺跡から見る天明3年の生活風景』

『山形県内で生産または使用されている徳利(陶磁器)について―近世〜近現代の貯蔵―(仮)』

『水晶製切子玉の研究−東北地方を中心に―』

10分休憩

10:50〜

≪文献史学専攻 竹原研究室≫

『酒田における火防活動について』

『米沢藩における天保の飢饉の対策と実態について』

『近世期における吉里吉里村前川家の土地所有について』

『仙台藩における乱心者への処遇』

昼食休憩

14:00〜

『山形県における行政文書目録の研究』

『随意科目の設置から見る明治・大正期の小学校について−宮城県を事例に―』

『明治三陸津波における宮城県の衛生対策―津波後の疾病とその予防―』

14:30〜

≪民俗・人類学専攻 謝研究室≫

『旧仙北鉄道に見る沿線住民生活の変遷―宮城県登米地域を通して―』

『八戸地方の蒼前信仰―南部駒に対する人々の信仰心―』

『メロン農家の葛藤―茨城県鉾田市旧旭村の事例を通して―』

『平将門伝説―平将門の首塚または供養碑における伝説の伝播―』

20分休憩・409へ移動

15:40〜

≪民俗・人類学専攻 田口研究室≫

『西村山地域における田植踊の研究―大正期から終戦後までの門付けの実態―』

『「犬の宮・猫の宮」について』

『現代子どもの遊び―NPO法人クリエイトひがしねの試みを通して―(仮)』

『七浦絞りについて(仮)』

『青苧からみる地域の変遷―山形県西村山郡大江町橋上地区を中心に―(仮)』

『山村集落の生業構造と土地利用―山形市上桜田・東青田地区の事例を中心に―』

『庚申講が現代で果たす役割について―山形県山形市大字村木沢下宿の事例から―(仮)』

『音路三匹獅子舞についての研究―放射能問題と地域芸能の今後―(仮)』

10分休憩

修士論文口頭研究発表会

17:20〜

『未来仏から鎮守神へ―山形県西村山地域における弥勒信仰と人々の暮らしを見つめて―』

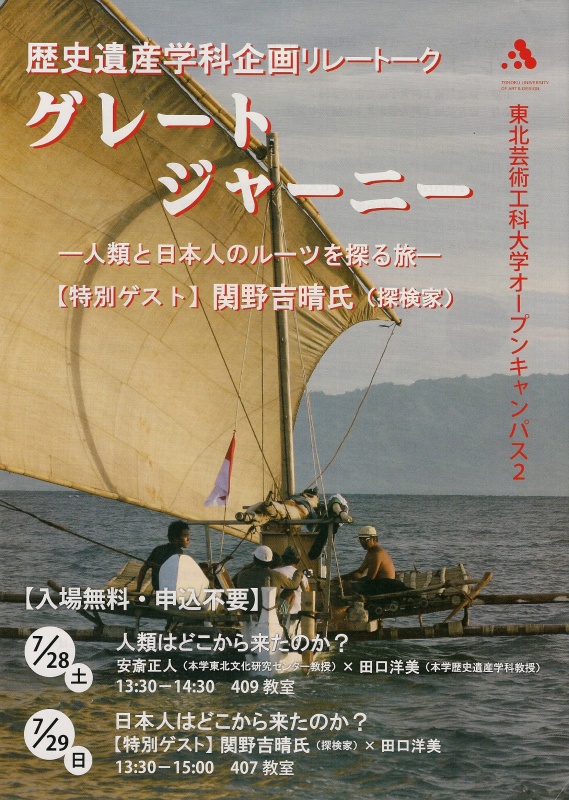

オープンキャンパス2おしながき

こんにちは、準備室です。

明日はいよいよオープンキャンパス。

今回も楽しみつつ歴史遺産学科について理解していただけるような企画をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。

○2日間共通企画

学科紹介「れきさん(歴産)」って何だ?

学生が語る驚きのフィールド体験!

時間:11:10〜12:15

場所:本館1階 歴史遺産ブース

学科の目指すところや学べる分野、卒業後の進路など学科教員が歴史遺産学科について説明します。学科紹介に引き続き、学生たちによるフィールドワークの発表を行います。演習や調査で出会った人やモノについて、実体験を交えて熱く語ります。

入試・学生生活相談

時間:10:30〜16:00(随時参加可)

場所:本館1階 歴史遺産ブース

学科の先生と学生たちが入試や大学生活について何でも質問にお答えします。知りたいこと・気になることがある方は気軽に学生スタッフ・先生にお聞きください。

「れきさん」スタンプラリー

時間:10:30〜16:00(随時参加可)

場所:本館1階・歴史遺産ブース/本館2階209室/文化財保存修復研究センター1階

考古学、歴史学、民俗・人類学の体験コーナーを巡り、キーワードスタンプを集めよう!

演習室に設けられた各体験コーナーでは歴史遺産学科が普段どのようなことを学んでいるのか紹介し、その一部を体験できます。キーワードスタンプをすべて集めた方にはちょっとしたプレゼントをご用意しておりますので、ぜひご参加ください。

○体験コーナー内容: 勾玉つくり、崩し字名刺づくり、民族衣装の試着など

●28日限定企画

特別企画 グレートジャーニー:人類と日本人のルーツを探る旅「人類はどこから来たのか?」

時間:13:30〜14:30

場所:本館4階 409室

歴史遺産学科民俗・人類学分野、考古学分野による2日間のリレートーク1日目。

「人類はどこから来たのか?」をテーマに東北文化研究センターの安斎正人教授と歴史遺産学科の田口洋美教授が人類の歴史について語ります。

ドキドキ☆土器づくり時間:13:00〜16:00(随時参加可)

場所:文化財保存修復研究センター屋外

歴史遺産学科の学生たちが作った土器に参加者の皆さんに思い思いの模様をデザインしてみませんか? また、土器本体を作る体験もできます。

世界でひとつだけの土器を作ってみましょう!

○29日限定企画

特別企画 グレートジャーニー:人類と日本人のルーツを探る旅「日本人はどこから来たのか?」日時:29日 13:30〜15:00

場所:本館4階 407室

歴史遺産学科民俗・人類学分野、考古学分野による2日間のリレートーク2日目。

「日本人はどこから来たのか?」をテーマに探検家で武蔵野美術大学教授である関野吉晴氏と歴史遺産学科の田口洋美教授が日本人の起源、海を渡る技術やその冒険について語ります。

ドキドキ☆土器調理実験〜Let’s シカ鍋クッキング〜

日時:29日 12:00〜13:00

場所:野焼き場(雨天決行)

歴史遺産学科の学生たちが作った土器を使用し、調理実験を行います。

土器でどうやって調理するの? どんな土器で調理するの?

などなど土器や考古学に興味がある方は是非いらしてください。

学生・教職員スタッフ一同、あなたのお越しをお待ちしています!

最近の投稿

- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿

- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介

- 学生たちのアイドル

- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り

- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下

最近のコメント

- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より

アーカイブ

- 2020年6月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月