2013.03.13

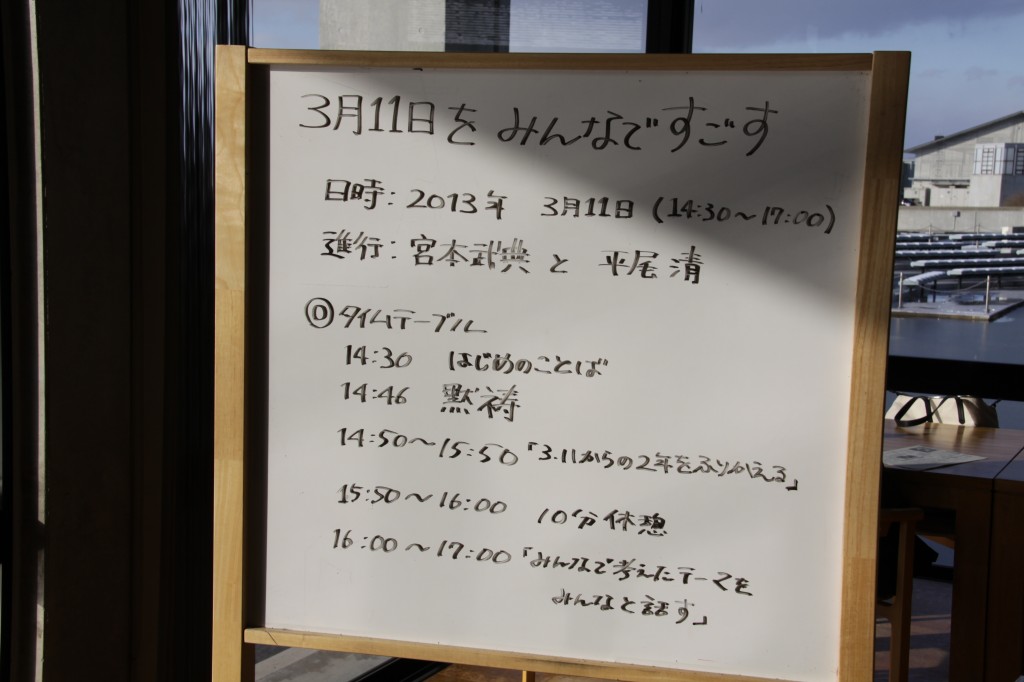

「3月11日をみんなですごす」を開催しました

今年の3月11日は、少しだけ風の強い、空が澄みきった穏やかな午後となりました。

東日本大震災直後は、山形市内が全域電気や頻繁な余震に見舞われ、本学学生たちも寒く不安な夜を過ごしました。そうした震災直後の厳しい状況の中で、学生たちが自然に集まる場となった「学生食堂」を会場に、2013年3月11日14時30分より『3月11日をみんなですごす』を福興会議の学生を中心にささやかに開催しました。

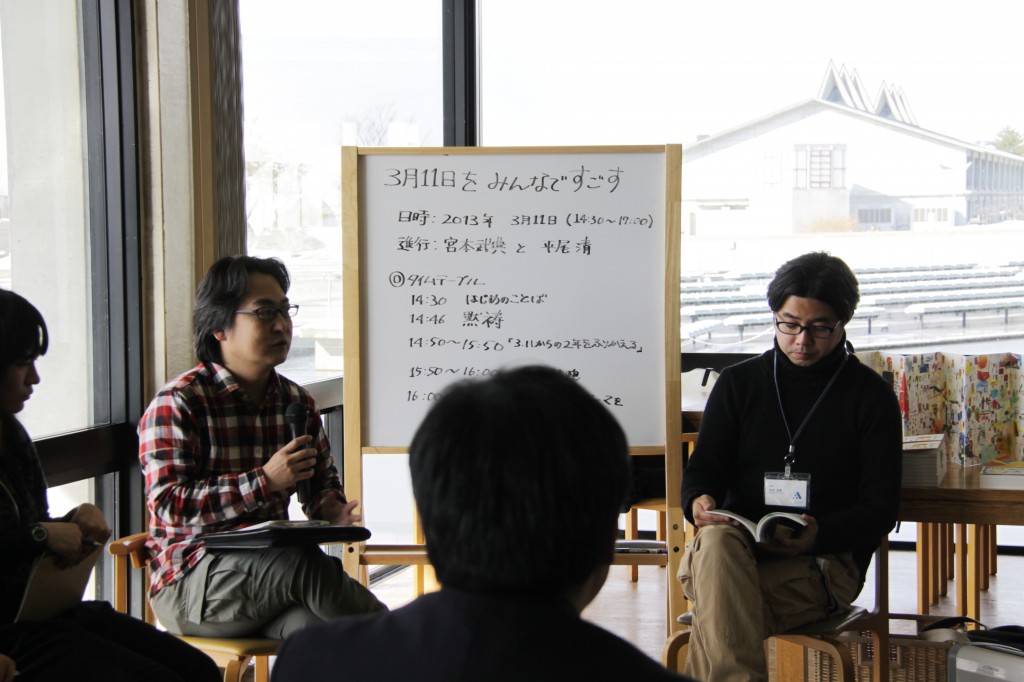

東日本大震災の地震発生時刻14時46分に参加者全員で、志半ばで亡くなった方々へむけて黙祷を捧げた後に、第一部として、TRSOプログラムディレクターの宮本武典さんと山形県新しい公共推進協議会会長の平尾清さんがファシリテーターとなり、スマイルエンジン山形の学生ボランティアたちが制作した記録本『ぼくらのスマイルエンジン』の中から5編を順に輪読し、それぞれの3.11からの2年を振り返りました。

被災地域でのボランティア活動や日常で感じた気づきや悩みを語ります。

学生だけでなく、スマイルエンジン山形に何度も参加してくださった一般リピーターの方々も語り合いに参加してくださいました。

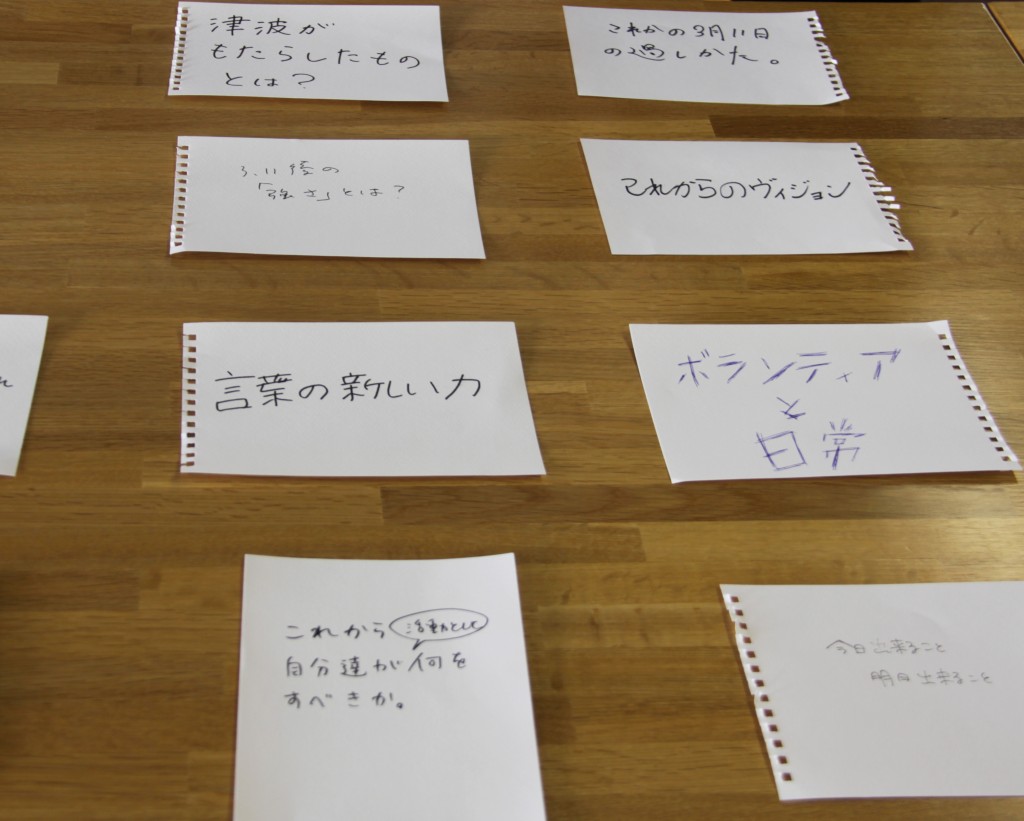

休憩をはさんで後半は、「今日、この場のみんなで語り合いたいこと、聴きたいこと」を参加者全員が考えメモに出して、そのうちの3つを学生が選び、3人の学生(鳥越渚さん:本学日本画コース3年、熊谷周三さん:山形大学研究生、大津悠美子さん:本学企画構想学科2年)がファシリテーターとなり、テーマごとに輪になって語り合いました。

「これから私たちは何をするべきか」をテーマにしたグループでは、小学校の教員を目指している学生もいて、「子どもたちに震災の経験や風景を伝えていく」「歴史のひとつとして学校でもしっかりと震災と防災を教えていく」といった話もありました。

「3.11後の〈強さ〉とは?」をテーマにしたグループでは、「もともと強い人間なんておらず、みんな弱さや脆さを抱えている。」「支えてくれるものがあって人は強くなれる。」と、震災前と後では〈強さ〉の定義が異なっているのでは考えたうえで、その支えは、「しなやかさ」「歌」「家族の存在・理解」「同じ想いを共有する仲間」「人や場の出会い」…などがあげられ、「自分は『強い』と思い込んでいる人は、支えとなるこれらの大事なことに気づけないのではないか」といった話がされていました。

「今後どのように震災を自分の中で咀嚼していくか?」をテーマにしたグループでは、日常の生活の中で、被災地にたいする想いが以前より薄らいでいることに自分自身で葛藤しているという問題提起から始まり、復興支援の活動を仕事やライフワークにしている場合の視点も踏まえたうえで、「震災や復興支援に日常が必ずしも直結していなくとも、それらのことに関心を持ち続けることが大切」などといった話がされていました。

自分なりに震災と向き合い、悩みながらも行動し前に進んできたからこそ、どのグループも語り合いの中で出た言葉にはどれも重みがあり、未来に向かう力強さを感じました。

最後に平尾さんが、「震災から2年目という単なるメモリアルの日ではなく、3.11から今日は731日、明日は732日と続いていくし、震災にたいする関心を風化させないようにしたい。」と語り、会は終了しました。

新聞やテレビなどメディアでは3.11より2年が経過する日を間近に東日本大震災の特集が組まれ、大々的に報道されました。しかし、それらはフレームに収められたある日常の断片にすぎず、被災に遭った方々にとって、これまでも、そしてこれからも長く淡々と震災後の日常が続いていくことを私たちは決して忘れてはいけないと感じます。

時に立ち止まり、振り返り、また前に進んでいく。 『3月11日をみんなですごす』の場で、これまでとこれからの各々の想いを共有できたことで、震災から732日目の明日の一歩が踏み出せるような気がしました。

須藤知美(TRSO事務局)