心に刻印する

2013/04/11

心に刻印された事象をふたたびたぐり寄せる行為。それが〈記憶〉の再生にあたる。〈記憶〉の対局にあるのが〈忘却〉。ジェフリー・ソナベンドという、記憶の研究家、神経生理学者がいる。『オブリセンス―忘却の理論と物質の問題』という全3巻におよぶ著書のなかで、〈記憶〉について次のように述べている。「存在するのは経験とその消失だけである」と。しかし過去の経験は消えてなくなるものではない。私たちが〈記憶〉として認識している経験は、その再生が図られないと、断片化され、次第に損なわれ、〈忘却〉の彼方に行ってしまうだけなのだ。

それをたぐり寄せることを真摯に試みたのが『声プロジェクト』で、個々の〈記憶〉を〈声〉として蘇らせたのが展覧会『記憶の声』であった。〈記憶〉も〈声〉も、視覚的に形として捉えることは不可能である。あくまで個々の印象として、心に刻印されるものである。記憶をつかさどる脳はマシンではないので、すべてを記憶することはできない。人の〈記憶〉というのは、普段は心のなかに埋もれていて、〈忘却〉と背中合わせなのである。埋もれている記憶は、刻印が深ければそう簡単には消失しないが、想起する頻度が少なければどんどん薄れていく。そうするうちに、経験はおぼろげになり塗り替えられ、〈記憶〉は〈虚構〉と化していく。

〈声〉も発した時点で、すぐに耳で受け止めなければ、瞬時に消えてしまう。展覧会というのも、ある一定期間のみ展開される特殊な〈場づくり〉である。〈記憶〉をつくるための装置に他ならない。展覧会『記憶の声』は、個の記憶で〈集合的記憶〉をつくることに挑戦した、概念的なものであった。

記録と伝承

かつて村の掟やならわしを伝える手段は、口頭での伝承でしかなかった。親から子へ、そして孫へ、村に伝わる唄であったり、お伽噺であったり、いずれにせよ、〈声〉を通じて子孫に伝承されてきた。現代ではもはや〈声〉だけを頼りにする伝承法では心許ない。最も多いのは〈文字〉としての記録である。その他、写真、動画など、さまざまな方法で記録と再生が可能となった。

この展覧会では〈声〉を用いた〈記録と伝承〉を展示方法とした。インタビューの〈声〉を用い、それを集め、再生する、という手段そのものが展覧会の構成要素となっている。再生方法は《能動的再生》、《受動的再生》、その中間の《半能動的再生》に分類される。《能動的再生》は自ら動かなければ〈声〉を聴けないもの、《受動的再生》は自然に耳に入ってくるもの、中間の《半能動的再生》は〈声〉を聴くことを目的としなくても、行動することで自然に耳に入ってくるもの、である。《能動的再生》はQRコードに記録されたもの、カセットテープに録音されたもの、トークイベントでの生の声、などである。《半能動的再生》はハンモックのピロースピーカー。《受動的再生》は展覧会会場入り口の声のインスタレーション、などである。

じっくりと他人の〈声〉に耳を傾ける〈聴く行為〉に的を当て、その仕組みと空間づくりに重きを置いた展覧会。さらに、視覚、聴覚以外の他の五感にも働きかけるような仕掛けを挿入した。記憶を蘇らせるには、心に封じこまれたものを解き放つための装置が必要となる。記憶の掘り起し作業には、感覚を研ぎすます場が必要であった。

『記憶の声』

『記憶の声』というテーマは、アーティストの原高史とResponsive Environment の西澤高男と議論を重ねた結果、決まったものである。一昨年の東日本大震災を受け、人々の心の奥底にある想いを〈声にして残すこと〉、〈言葉にして伝えること〉を主眼に置くことにした。震災によって東北人は〈喪失〉を体験し、日々風化していく、おぼろげな〈記憶〉の重要性を思い知ったからである。そして〈いま、大学に存在している自分自身の存在をアーカイブすること〉を、私たちは最終的な目標とした。

もうひとつ、大学でおこなう意義を考え、学生を巻き込んで大きなうねりをつくりだすことにした。そこで展覧会に先立ち、参加型の『声プロジェクト』を立ちあげたのである。学生スタッフはcoice(コイス)と名付けられ、原、西澤、和田3名のもとに集まったゼミ生を中心とするボランティアで構成され、約1年前から制作準備を進めた。最初のインタビューは本学を代表する徳山詳直理事長からおこなった。約2時間に渡り、学生に対する熱い想いを語ってくれた。

『声プロジェクト』は以下の6つのプロセスで成り立っている。

1、声を発する

2、声を集める

3、声を聴く

4、声を交える

5、声を残す

6、声を展示する

素材となる〈声〉は、原と西澤が5月から集めた計160名の学生の声である。coice も31名の教員にインタビューをおこなった。質問内容は、「あなたにとって忘れられない風景とは」「子供の頃の夢」(過去)、「いまの大学生活」「いまどきの大学生」(現在)、「次の世代に期待すること」「日本の未来について」「将来どんな大人になりたいか」(未来)など多岐に渡る。インタビュアーの原と西澤はその質問項目をもとに、さらに話を膨らませていった。

展覧会会場は本館7階ギャラリーと本館前広場のふたつ。7階ギャラリーでは6つのRoomに区分し、それぞれコンセプトの異なる展示空間を演出した。体験すればするほど受け手の〈記憶の断片〉が再構築される仕掛けである。自分の過去の記憶と他人の記憶がリンクする、〈声〉の体験を伴う場であった。

以下、個々の展示解説をおこなう。

Room #1『声の灯火』

暗闇に突然放り込まれ、さまざまな声が入り混じったなか、点滅する光が幻影のように現れる。否応なく耳に飛び込んでくる声には、「震災後に降った雪のようなものが、手に触れても溶けなかった」というようなショッキングな逸話も含まれている。エレベーターを降りた途端、光を失った闇の空間がひろがり、戸惑いを隠せなかった来場者も多かったことだろう。5つの椅子が備え付けられ、天から降り注ぐ点滅する光は、人の魂の象徴とも見て取れる。暗闇に飛び交う無数の声は、まるで肉体を失った魂が、空中を彷徨い続けているかのようである。〈言霊〉のように呼応する〈声〉が耳に纏わり、立ち尽くす人々に強く訴えかけてくる。3.11のあの晩、山形は停電だった。それが翌日まで続いていたことを思い起こし、恐怖感の再現を味わった人もいるだろう。

西澤高男による声のインスタレーションは、〈声〉というものを身体で受け止める体験を伴うものであった。暗闇では視覚が奪われるため、それ以外の感覚が研ぎ澄まされる。インタビューの声が入り混じる、音のグルーヴ作品は、Responsive Environment のメンバーのひとり、酒井聡によるサウンド・デザインであった。

Room #2『声プロジェクト』

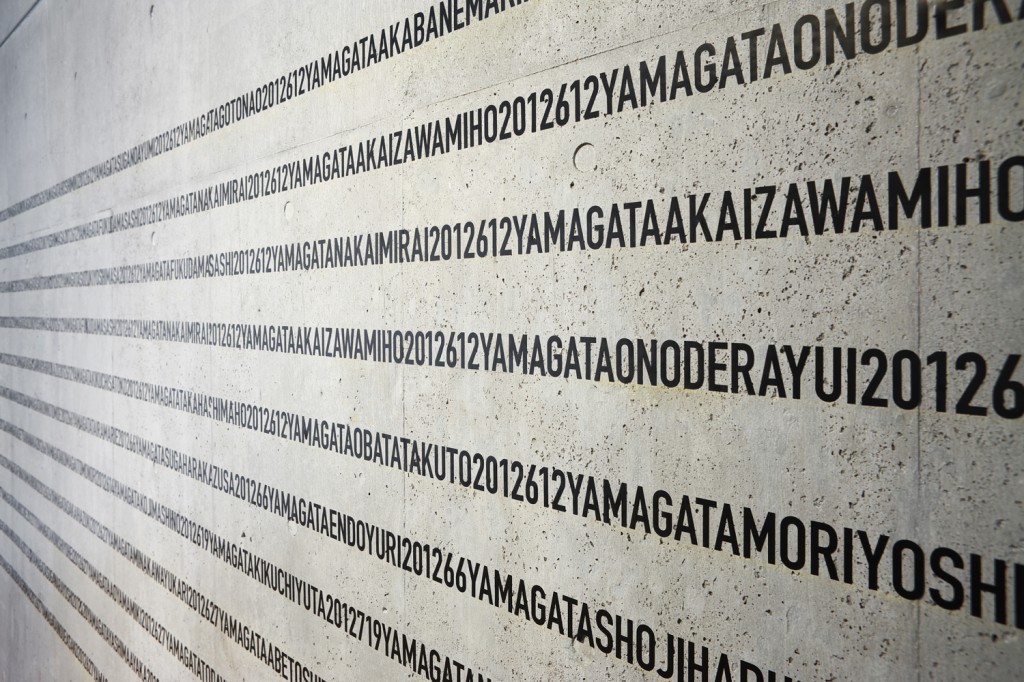

人の連鎖、つながりを作品化したもの。壁に連なった連続する文字は、一見すると記号のように見えるが、じっくり読みこむとインタビューに応じてくれた160名の学生の名前、インタビュー日、インタビュー場所が記載されている。原は「インタビューでいままで何百人、何千人の話を聞いてきたけれど、彼らの顔や声をすべて記憶できない。まるで渋谷のスクランブル交差点で見ず知らずの他人が自分とすれ違うように、インタビューした人たちも、時の経過とともに、僕の記憶からこぼれ落ちてしまう」と述べた。それを象徴するかのように、壁には淀みなく流れる記号化された文字列が並び、そこからは人間としての存在や個性を感じることはない。

一方、壁に貼られた四角い記号QRコードは、その形とは対照的に中身に個性をもたせている。携帯端末をかざしバーコードを読み取ると、インタビューの肉声を聞くことができるのである。まるで個々の人格を纏っているかのようだ。それは〈私という個〉を示しているといえよう。声には声紋といって、その人自身を表すしるしがある。科学的にいえば、声紋は声の周波数の波形を表したものであり、近年、指紋の他、声紋認証によって、個人を特定するシステムを取り入れている企業も出てきている。声を集めていくことは、〈私という個〉を集めていくことでもあった。

西澤はこの空間でパラメトリック・スピーカーという特殊な装置を用い、どこから飛んでくるか目には見えない交錯する音声を〈受動的〉に体感させた。

Room #3『記憶の風景』

忘却の彼方にある記憶をたぐり寄せる装置として、5つのハンモックを用意した。それぞれ異なるテーマの声が収録されている。

忘れられない風景/自分の将来/結婚や恋愛観/大学生活/日本の未来

ここでは《半受動的再生》としての〈声〉を、ハンモックのなかにあるピロースピーカーから聴く。ハンモックに揺られながら、または巨大マットに寝そべりながら、誰かの声とあなたの記憶がリンクしはじめる仕組みである。

原はよく〈リンクする〉という言葉を口にしたが、それは何かのきっかけで忘却していた記憶が蘇り、つながることを意味する。ここでは〈ハンモック〉という揺らぎの振動で、心身ともにリラックスさせるツールを用い、記憶の扉をすっと開かせることを目論んだ。ピロースピーカーから聴こえる声は、眠りを誘発するかのような、ささやき声のボリュームにしているため、決して明晰な音量ではない。母親の胎内にいるような籠った声を聴きながら心を解き放ち、自分の過去の記憶と再び巡り合う場を提供したのである。〈声〉を聴かせることを主目的としているわけではない。視覚、聴覚以外の感覚を体験する場をつくった。Room #1 の『声の灯火』が《緊張的体験》であるのに対し、ここは心身を解きほぐす《弛緩的体験》であった。

あなたの記憶の扉は開かれ、思い出の風景と再会できただろうか。

Room #4『追憶の場所』

カセットテープは複製が容易にできるものではなく、いまや時代遅れとなったメディアである。本展覧会では、あえてその懐かしいメディアであるカセットテープを用い、そこに収められた教員の声をじっくり傾聴するブースを設けた。山形市内を一望できる窓辺に腰を下ろし、カセットデッキのPlay ボタンを押す。窓には教員の顔とQRコードが、風景に溶け込むように貼られている。彼らの過去を懐かしむ声に耳を傾けながら、自身の記憶とリンクさせていく、というパーソナルスペースである。

その背後は、逆に開かれたオープンスペースとし、『声のフォーラム』と名付けた。デザインは西澤によるもので、窓の向こうに見える山の連なりと、平台と箱馬を積層してつくった階段状の客席が人工的なランドスケープとなって重なっている。ここではほぼ毎日トークイベントがおこなわれ、〈生の声〉が交差するアクティブな空間となった。背中合わせで、録音した〈過去の声〉とライブトークの〈いまの声〉が織り成す、声の混成エリアとなった。

ところでインターネットが発達し情報過多となった現在、わざわざ行かないと見られない、聞けない、体験できない、という生の経験が軽んじられる傾向にある。そこで我々は〈生の声を聴く〉、〈リアルな体験をする〉という経験知を積み重ねる場づくりを試みた。その経験知はさらにみんなで共有でき、膨らませることが可能であった。

「近代社会の感性においては、集団的記憶に歴史がとってかわる」とフランスの研究者ピエール・ノラが述べているが、ここでのできごとは〈集団的記憶〉として歴史となりうることも可能だった。一方リアルな体験によって刻まれた経験の溝は〈個の記憶〉として深く心に刻印されたはずである。

Room #5『記憶の森』

2頭の鹿が佇む『記憶の森』には、いくつもの物語が紡がれている。鹿の目線の向こうには、暗闇に引きずり込まれた小鹿の屍。まさに狼が小鹿を食いちぎり、壁の向こうの別世界へ引きずり込もうとしている場面である。弱者が強者に負けてしまう宿命を負っている、自然の摂理には逆らえない、という世界観が創出されている。小鹿が消えてなくなると、『記憶の森』は何ごともなかったかのように再び静寂な世界へと戻っていく。小鹿の消失とともに、存在の痕跡は薄れてしまう。しかし小鹿は確かに存在したのだ。存在の記憶はどこへ行ってしまうのか。

森には『記憶の樹』が2本植えられている。秋になると葉は散り土に還り、春になると新緑の葉を付ける、といった生命の循環が象徴されている。

この黒い『記憶の樹』に、白い『言の葉』を付けていくのが、原が考案した参加型インスタレーションである。『言の葉』は作品の一部となり、みんなで『記憶の森』を形成していく。リアルな〈声〉ではないが、文字で書かれた〈声〉を残していく、というものである。『言の葉』は展覧会終了後、本のなかに押し葉のように収められ、大学の図書館で半永久的にアーカイブされる。

『白い葉』と『白い椅子』。どちらも若者の〈声〉を乗せていた。『言の葉』のインスタレーションは、会期中に自分自身の存在の痕跡を残すことを可能とした。

Room #6『小さな物語』

セミロングの髪をなびかせた後ろ姿と、黒いまつげが印象的な少女がつぶやいている。どの少女も後向きや横向きでうつむいているので、表情を見ることができない。原が描く少女の姿はいつもそうだ。彼女らは一体どのような表情をしているのだろうか。物憂げな貌ではないかと、想像力を働かせてみる。少女らは何か重大な運命を受け入れる準備をしているかのようにも見える。少女から大人へと変貌するデリケートな時期は、自分自身のなかでその変化を受け入れられず戸惑い、精神的・肉体的にも不安定な時期である。男性である原が、そのような少女を主役に物語を綴っている点はとても興味深い。

原は自身の作品のことを、「絵画が説明的で、言葉が絵画的である」と述べている。〈言葉〉に物語的要素を盛り込んでいく原は、予想不可能な「行く先が分からない物語」や「暗雲立ち込める不安な要素」や「境界があいまいなゾーンで起こる運命」を少女に託し、モチーフとしているのではないだろうか。その一方で黒いシルエットで描かれた狼や黒い攻撃的な飛行機がたびたびモチーフとして登場する。弱者と強者の対立、宿命と対峙しそれを受け入れる淡々とした姿が描かれている。しかし原は、〈少女の反逆〉に一縷の望みを託しているのではないか。『心のなかの少女は次々に生まれて死んでいく』、『昔のぼくはもうここにはいない』の2点は、原が待望の長女を儲け、本展覧会のために描いた力作である。『記憶の森』のインスタレーションと対になる〈生命の輪廻転生〉がテーマになっているのは、震災の影響とみてとれるだろう。原特有の隠喩的な作品である。

掛け算の論理 アートプロジェクト考

TUAD mixing! は、今回で4回目にあたる。異なるフィールドで活躍する教員が交差し、撹拌することによって、新しい価値観やムーブメントを興すことを目的としてきた。今回のキュレーションを通じて感じたのは、大学で展開すべき姿は〈展覧会〉の完成形よりも、〈アートプロジェクト〉での学生との関わりなのではないか、ということだ。

〈アートプロジェクト〉は、足し算の論理ではなく、掛け算の論理で成り立っている。何かと何かを掛け合わせることで、それぞれが備えもっている力以上のものが表出する原理である。失敗を恐れず大胆に挑む姿勢がお互いを刺激し合い、想像以上のコトやモノが生み出された。

掛け算1 原高史×西澤高男

ドイツ・ベルリンに滞在していた原は、歴史的集合住宅に暮らす住民を1軒1軒訪ね、そこで聞いた話をもとに、絵と文字で記憶を表現する『Signs of Memory』というプロジェクトを展開し、それは場所を変え、シンガポール、ブラジル、日本国内では新潟などでも継続しておこなってきた。原は他者と対話し、他者の記憶を平面に置き換え、可視化している。いわば〈記憶の声〉を万国共通の美術作品として表現する〈翻訳者〉であった。

一方、建築家の西澤は『Responsive Environment』というユニットで、メディア・アーティストとしても活躍している。光や音を使った大規模なインスタレーションには定評があり、横浜のみなとみらい界隈で展開した『車座-Post Peak Oil Orchestra』や『Mediascape@ Yokohama』などで話題を呼んだ。『車座』は谷川俊太郎氏による詩の朗読に合わせ、車の照明を使った前衛的な演出であった。また、建築家の丹下健三が設計した東京カテドラル聖マリア大聖堂でおこなわれたパフォーマンス『SOFT ARCHITECTURE @ St.MaryʼsCathedral』では、パイプオルガンの音色と西澤が制御するLEDの光の束が空間に乱舞し、身震いするほどの感動を覚えた。いずれも声や音に反応して繰り広げられる西澤の演出で、光を操る〈魔術師〉と呼ぶに相応しい。

このように素晴らしい活動をおこなっている彼らを組み合わせることによって、ふたりがもつ才能とエネルギーがぶつかり合い、それが十二分に発揮され、展覧会『記憶の声』が生み出された。

掛け算2 学生×教員

大学全体を挙げてのプロジェクトは、ガラス張りの作業といえる。制作途中のディスカッションも含め、すべてがオープンだった。「僕も西澤さんも本気で勝負しているのだから」と自らを奮い立たせる原の緊迫した声は、周囲にも伝導し、学生のサポート力を高めた。決して妥協を許さない、アーティストの真剣さが伝わり、最後の最後まで粘り続ける彼らを、学生たちも懸命に支援してくれた。ともにつくりあげる『声プロジェクト』によって、教員と学生という垣根を越え、アーティスト同士の絆のようなものが芽生えたのである。

掛け算3 企画者×参加者

アートプロジェクトは、ともすれば内輪の盛りあがりで終わってしまいがちである。プロジェクトを客観視する姿勢と、全体の舵取りが成否の鍵となる。最も配慮したのは、企画者と参加者の境界線を緩やかにすることであった。誰でも、いつでも、無理なく参加できる体制づくりである。スタッフとして展覧会づくりに参加しなくとも、作家へのインタビューが作品になったり、毎日おこなわれたトークイベントやパフォーマンスに参加したり、自ら白い椅子を使ったイベントを企画したり、会場に置かれた『言の葉』にメッセージを記入したり、QRコードに携帯をかざして他者の声を感じたりなど、関わり方に濃淡のバリエーションをつけた。結果として、一方的ではないインタラクティブなプロジェクトとなり、層の厚い展覧会となった。

不在の輪郭を辿る

本展覧会の最終目標はアーカイブを残すことである。アーカイブとは〈時を凍らせる作業〉といってよいだろう。例えば『言の葉』に書かれた文字は押し葉として本のなかにいったん封じ込められる。これは〈記憶〉を熟成するために必要な手順である。本に仕舞われた〈記憶〉の断片は、また手に取って再生可能となる。あなたの心に凍結された記憶も、アーカイブ化がきちんとなされていれば、消失してしまうことはない。いつでもその輪郭を辿り、〈記憶〉の再生が可能なのだ。

すでに数ヶ月経ったいま、展覧会の記憶は私のなかで巨大な虚構となって立ちはだかっている。〈記憶〉として認識している経験は虚構であり、過ぎ去った経験に想像力を吹き込み、生気を蘇らせようとしているだけである。その不在の輪郭を辿るのが〈記憶〉の再生であり、いままさに心に刻印された事象を想起しながら文章を書き進めている。そうやって時を経て凍結していた〈記憶〉の断片は再び溶け出していくのだ。