たまには全然関係ない話を書こうと思う。

オープンキャンパスがあったり保護者会があったりしている間に6月も3分の1が過ぎ、サッカーのヨーロッパ選手権、すなわちEURO2016が始まった。

UEFA EURO2016公式サイト(日本語版)

http://jp.uefa.com/uefaeuro/

EUROはワールドカップと同じく4年に1度開催される。そしてワールドカップの2年後に、つまりワールドカップとワールドカップの間に開催される。そうなるとオリンピックと同じ周期でやってくるのだ。

ヨーロッパ選手権というだけあって、出場国はすべてヨーロッパの国々の代表チームに限られる。グループ分けして予選を行い、突破した24カ国が出場する。前回までは16カ国だったが、今回から24カ国に拡大された。

そして今回の開催国は、私の第二の母国(1年住んだ程度だが)であるフランス!

現地時間6月10日(金)に開幕試合があり、開催国フランスvsルーマニアが行われた。

そして順次、グループリーグの試合が行われていく。

日本では地上波放送はテレビ朝日系列。全試合放送はスカパーとWOWOWかな?

残念ながら金曜、土曜とリアルタイムで試合を観ることはできなかったので、本日、開幕試合とイングランドvsロシアを観た。

EUROの面白さは、何よりもガチなこと!

ワールドカップもガチだけれども、同じヨーロッパ同士ということで、各国の代表選手がワールドカップ以上にプライドむき出しで闘う。

それからハズレ試合が少ないこと!

ヨーロッパで予選を勝ち抜いた国だけが出場するので、出場国のレベルの差があまりない。そのため、どの試合も高いレベルになるのだ。今回は24カ国に拡大されたので、若干レベルが落ちる試合もあるかもしれないが、それでもヨーロッパの強豪同士が同じグループに同居してしのぎを削ることになる。

例えば今回のグループDはクロアチア・チェコ・スペイン・トルコ。

モドリッチ&ラキティッチと、レアル・マドリーとバルセロナの司令塔を両方擁するクロアチアが、スペインとどう闘うのか。そこに同じくバルセロナのトゥランやドルトムントのシャヒンを擁するトルコ、ベテランのロシツキーやチェフを擁するチェコがどう絡んでいくのか。

グループEは、ベルギー・イタリア・アイルランド・スウェーデン。

歴代最強と言われるベルギー代表と、ワールドカップ優勝経験国のイタリア。そこに大半がイングランドプレミアリーグで活躍する選手で固めたアイルランド、“王様”イブラヒモビッチ擁するスウェーデンがどう分け入っていくのか。

もう本当にヒリヒリする。

開幕試合はフランスが終了間際のパイェのゴールで勝利した。ゴールを決めたパイェは、まだ試合が続いているのに泣いていた。今大会、フランスは開催国として、かつての英雄にしてフランス最強時代の代表キャプテンを務めたディディエ・デシャンが監督を務めている。デシャンは規律を重んじ、ベテランでエースのベンゼマを外し(脅迫事件関与の疑いがあったため)、若手中心のフレッシュなチームで臨んだ。

前回フランスが開催国だったのは1984年。将軍プラティニ擁するフランスは開催国優勝を成し遂げた。そして2000年ベルギー大会では、ジダン擁する歴代最強のフランス代表がワールドカップとの連覇を成し遂げた。2度目の開催国優勝、そしてトータル3度目の優勝を狙うフランス代表“レ・ブルー”にかかる重圧は相当のものだったのだろう。パイェの涙はその重圧からの解放を意味していたと思う。

サッカーも長く観ていると、そして歴史を調べると、そのチームや選手、試合の「文脈」が見えてくる。「文脈」がわかると、試合の観方も変わってくる。

たとえば2015-2016シーズンに旋風を巻き起こしてプレミアリーグ優勝を果たした岡崎慎司のレスター・シティには、かつてEURO1992で補欠参加(ユーゴスラビア内戦の制裁により代替出場)からのミラクル優勝を果たしたデンマーク代表の名ゴールキーパー、ピーター・シュマイケルの息子カスパー・シュマイケルが所属しているのだ。

すると私のようなオールドファンは「あのシュマイケルの息子かー!」と感慨を覚えるのである。

今回のEURO2016でも、たとえばウェールズ代表など、EUROに出場しているだけでも泣けてくる。かつて若い頃から天才と謳われ、マンチェスター・ユナイテッドで数々の栄冠を手にしたライアン・ギグスという選手がいた。彼はウェールズ代表のエースとして何度もワールドカップやEUROの予選に挑み、いつもあと一歩で出場を逃してきた。そのウェールズからようやくガレス・ベイルやアーロン・ラムジーといった才能ある選手が出てきて、今回、晴れて初出場に至った。

私のようなオールドファンは「ギグスもきっと喜んでいるだろうな」と感慨を覚えるのである。

とにかくこれから約1カ月、熱い闘い(の録画)が私を待っている。

今回はやはり若きフランス代表に優勝してほしい。

決勝はスペインvsフランスを期待している。そして若く、よく走る“多人種軍団”フランス代表が、スペインの手慣れた“ティキ・タカ”を粉砕するのだ。

でもドイツも強いし、イタリアもしぶといだろうし、クロアチアも爆発するかもしれないし、若いイングランドも面白いし、イブラのスウェーデンにクリスティアーノ・ロナウドのポルトガルもいるし、レバンドフスキのポーランドも気になるし・・・などといろいろ考えながら予想にふけるのが、今は楽しくて仕方ない。

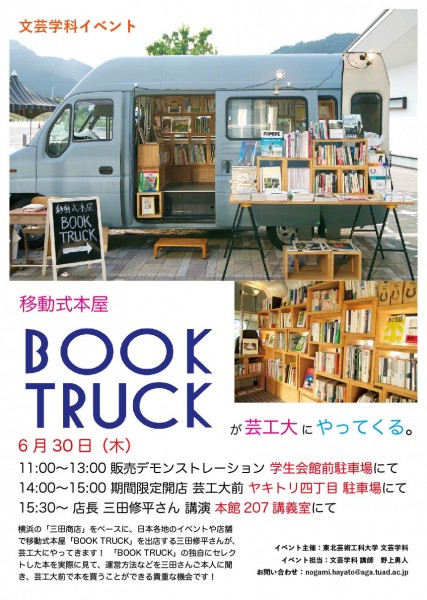

今週6月30日(木)、メディアで話題の移動式本屋「BOOK TRUCK」が本学に来校し、販売デモンストレーションと、運営者の三田修平さんによる特別講義を開催します。

今週6月30日(木)、メディアで話題の移動式本屋「BOOK TRUCK」が本学に来校し、販売デモンストレーションと、運営者の三田修平さんによる特別講義を開催します。

![ハルチカ ~ハルタとチカは青春する~ 第1巻 [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51UOqcGp2HL._SL160_.jpg)

![文芸ラジオ 2号 ([テキスト])](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51qelXbU5RL._SL160_.jpg)