先週、5月28日に本学では春のオープンキャンパスが開催されました。文芸学科にもたくさんの高校生の来場がありました。ありがとうございました。

当日は、入試相談と模擬授業を担当しました。

スプリングセミナーに引き続き、模擬授業にはたくさんの高校生の参加がありました。

模擬授業では、既存の物語の構造とキャラクター配置を利用して、新しい物語(小説)を創作する方法について話をしました。40分と短い時間でしたので、ややつめこみ気味でした。

参加した高校生でよくわからないことがあったら、文芸学科まで質問のメールをください。可及的速やかにお返事します。

さて、今回の投稿は、入試相談の際に受けた質問への回答でもあります。

「私はスプリングセミナーにも参加しなかったし、オープンキャンパスに参加するのも初めてなのですが、もう、AO入試には間に合わないでしょうか?」

そういう質問を受けました。

AO入試を目指す熱心な高校生の中には、1年生の頃からオープンキャンパスで大学を訪れ、スプリングセミナーにも参加し、作品も持ち込んで教員に講評を求めている方もいます。

でも、そういう高校生だけが、AO入試を受験するわけではありません。

「今からでも充分、間に合います!」

私(川西)は質問に対して答えました。

AO入試は9月上旬に実施されます。出願はまだ先です。

これまでAO入試を考えず、春になって思い立った高校生には「遅れた!」という意識が強いかもしれません。が、間に合わない、ということは、ありません。

これから準備をすれば、充分に間に合います。

AO入試で求める学生は、意欲があり、熱意があり、それを持続できる人です。才能に恵まれているかどうかは問題ではありません(どうやってそれを判断するのでしょう?)。才能を開花させることができるかどうかが問題なのです。そのためには、熱意と意欲を失わず努力し続けることが大切なのです。

それとともに協調性も必要です。大学の演習ではグループ単位でおこなう課題も多くあります。一人だけでできることは限られています。チームで課題に取り組むことで一人ではできなかったことが可能になります。チームで課題を完成させることで個人の力も伸びます。

春のオープンキャンパスに参加できなくて、「もう間に合わないかもしれない」と焦っている高校生がもしいたら、私はこう申し上げたいのです。

まだ、全然、大丈夫ですよ。

夏のオープンキャンパスが7月の終わりに開催されます。

その時に参加してください。

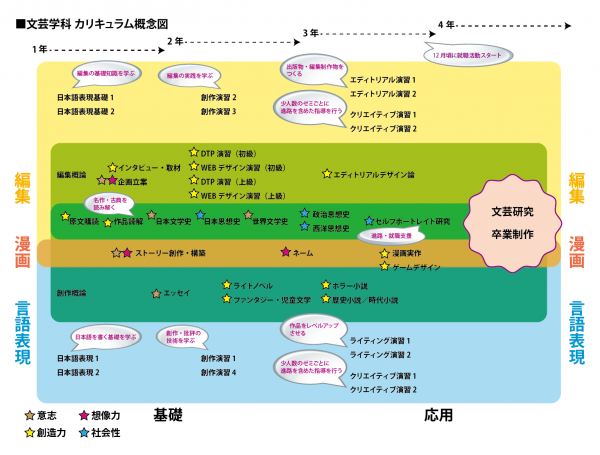

入試相談にも応じますし、学科で普段なにをやっているのか、演習内容についても紹介します。小説を書くためになにをすればいいのか、編集をするためになにが必要なのか、教職員や在学生が説明します。

まだ、全然、大丈夫です。

文芸学科への入学を目指すあなたがすべきは、将来、なにをやりたいのか、を明確にして、今の自分がそのためになにができるのかを考え、日々コツコツとそれをこなしていくことです。

困ったら、不安に思ったら、相談してください。

私たちは、できる限りの対応をしますから。