作品読解という一年生向けの授業を、毎年前期に担当している。なんとなくこの授業に関していつもブログで取り上げている気分になっていたが、よくみるとそうでもない。二年前は取り上げているが、去年など途中で終わっている。なんという手抜き。というわけで今年はきちんと15回分を書いてみることにする。

とはいえ、下記に書いたことは私自身の意図や考えであり、他者にとっては他愛もないものでもある。本授業の目的は、「文章を読み、情報を的確に把握し、それをアウトプットする」ということに集約される。つまり要約を書く作業である。簡単と思った人は実際、厳密にやってみると非常に難しいことがわかる。猿蟹合戦の話だというのに、延々と栗の話しか書いてこないというケースも散見される。散見というレベルではない。かなり見られる。それを一つひとつ教員が修正し、コメントを書き、学生の基礎力をあげていくことになる。

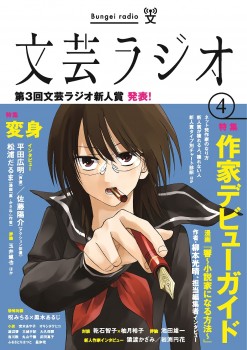

武田綾乃「白線と一歩」

初回の授業の場合、学生たちはこのあいだまでは高校生であったわけで、そのときの気分の連続性を感じてもらいつつ、でも新しい一歩を踏み出して欲しい、という気持ちでこの作品をセレクトした。それだけではなく、当時、武田さんの作品が原作である映画『リズと青い鳥』が公開中であったというのもセレクトした理由であった。とはいえ授業中にその点に触れても、特にリアクションがなかったので、オタクの独り言っぽくなったことを覚えている。

似鳥鶏「この世界に二人だけ」

似鳥さんといえばミステリーとなるが、そうではない物語を選んだ。能力バトルものである。1週目に続き、10代の物語であることも実はセレクトしたポイントである。

中田栄一「ラクガキをめぐる冒険」

ここまでは10代の物語を読んでいたが、そこから大学生へという移行を考え、この作品を選んだ。著者がウルトラマン・ジードの脚本を担当していたことを授業で述べても、同じくオタクの独り言になってしまったことをここに付記する。

宮木あや子「憧憬☆カトマンズ」

物語をセレクトする理由を、女性が主体であることへ軸を移している。「女性が仕事をすること」を単純化せずにいかに考えていくのか、を授業中に投げたつもりである。

成田名璃子「婚活ハンバーグ」

ハンバーグ美味しいよね、とかは考えていないが、セレクトした理由は前の週からの連続性である。同時代に生きる作家たちが何を考え、何を描いているのか、ということを喋った気がする。

八木沢里志「日曜日のバレリーナ」

閑話休題的に前後との深いつながりはない。というより根本的には、どの作品にもつながりはないのだが、選書しているこちらが意図的につなげているだけである。授業では読者の感情を動かすことをいかに意識するのか、を話した記憶がある。

冲方丁「真紅の米」

ここから時代小説ゾーン。大ヒット作家なので、食いつきが良いかと思いきや、歴史ものに対する忌避観が根本的に存在するのに驚いた。そうなのか。授業自体は描写と焦点、時間の話をした。

小松エメル「姿絵」

新選組を描いた作品である。長い物語の時間を一気に描いた短編を二連続で読んでみた。

三雲岳斗「二つの鍵」

3回ぐらい作品がアニメ化されている作家の時代小説。誰もFGOの話をしなかったのは出てくる人物があまりにも著名すぎるからか、個人的にはオタクのたわ言っぽくなるので色々、話すことをあきらめていた(授業自体は普通に行った)。

米澤穂信「心あたりのある者は」

ミステリーゾーンに突入である。元ネタをだれも読んでいないのは少しがっかりしたが、そのようなところでがっかりするのがオタクなのである。

道尾秀介「花と氷」

作者がタモリ倶楽部に出演していたときの話をしていたことを覚えているが、それ以外も作品に関していろいろ理論的に話した(はずだ)。

小川一水「水陸さんのおひつ抜き」

SFゾーンに入る。かと思いきや、緩衝的な感じでミステリーでありSFでもある作品を選んだ。未来を描くことをどう考えるかについて話をした。

宮澤伊織「猫の忍者に襲われる」

百合SF。シリーズすべてを読んで、なぜこれをセレクトしたかというと猫が出てくるから、と書くと信じる人がいるから困る。

松崎有理「ぼくの手のなかでしずかに」

これも皆さん、元ネタを知らないのね、と悲しくなったが、それはオタク(略

高山羽根子「巨きなものの還る場所」

時間も場所も人物もすべてが複合的に重なり合う群像劇を最後に選んだ。読解力が試される作品であるが、どうであろうか。

BGM:くるり「だいじなこと」