サカナクションのベストアルバムを買ったが、聞いていない。この1週間は新しく始まったアニメを見ていないし、毎日何かしら読んでいる漫画も小説もすべて手に取っていない。31日に吉田正高さんが亡くなったという電話を死後数時間で奥さんからもらってから、告別式の次の日となった今日に至るまで、時間の感覚をすべてを追いやってしまった気がする。連絡をもらってから茫然とし、事実として受け入れられないが、厳然たる事実として存在するという浮遊した気分になっていた。「あー、このままでは人として機能できない」と思うも、ただ思うだけで特に何もできなかった。

しかし状況がそれを許してくれなかった。情報が伝達されるにつれ、多くの人から電話をもらい、メールをもらい、各種のメッセージをもらったので、一つずつ返事をしていったのである。これほどの数のメールに返事をしたことはないし、これほどの電話がかかってきたこともない。何せ、オタクだ。普段、電話する友達がいるわけないじゃないか。なので自分自身のキャパをフル回転させることにした。「した」というか、結果的に「なってしまった」ぐらいが正確であるが、多忙であることが、頭が思考する余裕と時間を奪い去ってくれて、次第に立ち直っていった。その後は告別式で「お別れの言葉」をお話していただく皆さんに連絡を取ったり、本業のほうのガイダンスや入学式をこなしたりして、あっという間に告別式当日である。

吉田さんと初めて会ったのは、私がまだ学生で、吉田さんはドクターコースから出たぐらいだったと思う。同じ早稲田大学の日本近世史ゼミ出身同士であった。何を話したか覚えていないが、10年後ぐらいに「あのときの玉井くんは、普通の服を着て、草野球やってたりとか、すごい普通なやつがオタクな話もするから、びっくりした」と言われたことは覚えている。当時の吉田さんはいつも同じデニム生地の長袖シャツを着ているオタクで、ドラゴンボールの悟空のように同じ服を何着も買って、それを着まわしていた。それを着まわしというのかに関しては疑問ではあるが、いつも同じ服なので、遠くから見ても識別しやすかったことは確かである。その後、東京大学で一緒に仕事をするようになって、毎回、昼飯を一緒に食べに行き、親密になっていったと思う。基本的に吉田さんとはオタクの趣味がそれほどかぶらず、相手のしゃべることに対して、右から左に聞き流していたから、それはそれで気の置けない仲になったのだろう。でも、皆さん、文京区の定食屋で、周囲には昼休み中のサラリーマンに囲まれているのに、ずっとシリアルキラーの話をしているんですよ。聞いても聞かなくても、飯を食うじゃないですか。人の殺し方の話より、空腹を満たすほうを優先するでしょ。

2009年に一緒にコンテンツ文化史学会を立ち上げることになるのだが、最初、実は吉田さんは学会を創設するという提案には懐疑的であった。というより、最初は「自分はまだ若いから」と断ろうとしていた。でも「SOS団みたいなもんですよ」という私に対し、数日後にはOKを出してくれたのである。しかし、これは私が説得できたというよりも、会長として神輿の上に乗ることをすべて受け入れてくれたのだと思う。研究者としてというよりは、一人のオタクとして、一人の人間として、会長としての振る舞いを作り上げていったのだろう。なので私は途中から学会で喋ったり、論文を掲載したりするのは控えるように意識的にしていった。これは吉田さんが会長として振る舞うなら、自分は下働きとして振る舞おうと思ったからである。学会もそろそろ10年目になり、会長職を降りることを希望し、「普通の委員となって、発送担当とかになるよ」とか言っていたのだが、次のステップも想定していたに違いない。

まあ、書きたいことはたくさんあるが、こんなところでいいでしょ。と投げやりに書くと吉田さんから「うわ、ちくしょー」と言われそうだけど、いつもそんな感じだったじゃないですか。これから新しいアニメを見るし、マンガも読むし、何より明日の授業で使う小説を読まなければいけない。そして新作を見たら、あとで吉田さんに自慢してやろうと思っているのだが、あの人なら天国からがんばって「カードキャプターさくら」のクリアカード編を見ようとしている気がしてならない。もしかしたら、先人たちが天国で書いた新作を読んで、逆に将来、自慢されるんじゃないかな。

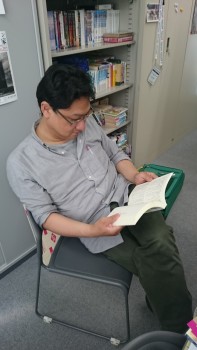

最後に吉田さんの画像を貼っておこう。あまりにも身近にいたので、実はほとんど写真をとったことがない。これは私の研究室に何かの用事でやってきたとき(そして、そこらに置いてあったものを読んでいる)。メタデータを見ると2015年6月2日である。