文芸学科の学生作品を中心に発表する電子書籍レーベル「文芸ラジオブックス」がスタート!

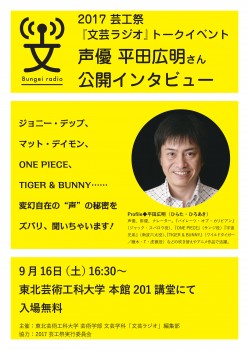

文芸学科では、かねてより学生・教員が多数執筆・編集に参加する文芸誌『文芸ラジオ』を年1回制作しております。このたび、その電子書籍レーベル「文芸ラジオブックス」が4冊の新刊タイトルでスタートいたしました。

文芸学科生の作品を中心に、学科や『文芸ラジオ』に関わりのあるプロ作家・アマチュア作家による作品が、KindleやiBookstore、楽天Koboなど国内20以上の電子書籍店舗でダウンロードが可能です。なお流通は電子書籍取次のモバイルブック・ジェーピーを通じて行われます。

皆様ご高覧くださいますよう、何卒よろしくお願いいたします。

[文芸ラジオブックス 第1弾 4作品]

星屑のブロンシュ

丸山千耀 著

文芸ラジオ新人賞受賞作「星屑のブロンシュ」を含む珠玉の短編集!

[配信サイト]

honto BOOKSMART どこでも読書 Varsity eBooks GALAPAGOS STORE

kinoppy リーダーストア ブックパス ドコモdマーケットBOOKストア デジタルe-hon

koboイーブックスストア iBookstore Kindleストア boocross eBookJapan

Booklice music.jp やまだ書店 yodobashi BOOK☆WALKER DMM.COM

友殺しの剣

平野謙太 著

「文芸ラジオ」に掲載された著者初の時代小説集!

[配信サイト]

honto BOOKSMART どこでも読書 Varsity eBooks GALAPAGOS STORE

kinoppy リーダーストア ブックパス ドコモdマーケットBOOKストア デジタルe-hon

koboイーブックスストア iBookstore Kindleストア boocross eBookJapan

Booklice music.jp やまだ書店 yodobashi BOOK☆WALKER DMM.COM

光と闇のボーイ・ミーツ・ガール

佐藤滴/大川律子/塩野秋/成田光穂/山川陽太郎 著

「出会い」をテーマとしたアンソロジー第一弾!

[配信サイト]

honto BOOKSMART どこでも読書 Varsity eBooks GALAPAGOS STORE

kinoppy リーダーストア ブックパス ドコモdマーケットBOOKストア デジタルe-hon

koboイーブックスストア iBookstore Kindleストア boocross eBookJapan

Booklice music.jp やまだ書店 yodobashi BOOK☆WALKER DMM.COM

どこかでオオカミが哭いている

森田一哉

80年代に活躍した「誰がカバやねんロックンロールショー」を率いたダンシング義隆の半生を描いたノンフィクション。

[配信サイト]

honto BOOKSMART どこでも読書 Varsity eBooks GALAPAGOS STORE

kinoppy リーダーストア ブックパス ドコモdマーケットBOOKストア デジタルe-hon

koboイーブックスストア iBookstore Kindleストア boocross eBookJapan

Booklice music.jp やまだ書店 yodobashi BOOK☆WALKER DMM.COM

[取材・内容お問い合わせ]

東北芸術工科大学 文芸準備室 文芸ラジオ編集部 野上勇人

E-mail bungeiradio@gmail.com