壁のことをぼんやりと考えている。別に「やはり土壁が一番ですよね」と言うような壁マニアになったわけではなく、比喩表現としての壁である。ぼんやりとした思考なので、どうでもいいといえば、どうでもいいのだが、一つはトランプ現象に影響を受けた物語について評論家がラジオで「やはり壁ですよ」と喋っていたのを、ほうほうと聞いていたことが端緒である。もう一つは通常授業、一般入試前期、採点、集中講義……と様々な校務をこなしながら、息抜きに読んでいた作品が『約束のネバーランド』(白井カイウ・出水ぽすか)と『アビス』(長田龍伯)だったりする。どちらも閉鎖空間に押し込められた少年少女の物語であるが、特に意図せずして読んでしまった。とはいえこの二作品で描かれる閉鎖空間を作品の中心的な主題として取り上げていいのかという疑問は出てくるし、先日発売されたという『アビス』の最終巻をまだ読んではいないので、深く追究することはできない。さらにいえば、その後に読んだ作品は『ぱらのま』(kashmir)である。旅はいいよね。

閉鎖空間から抜け出す希求は時代や社会も関係なく人々に共有されうる可能性は大きい。もちろん表象としての壁は時代により描かれる意図・テーマ性は変化していく。当たり前だが、『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』(村上春樹)と『灰羽連盟』(安倍吉俊)の壁は違うし、『進撃の巨人』(諫山創)も違う。それでも所属する集団に息苦しさを覚え、隣の芝生は青く見えるときは常に人にまとわりつく感情かもしれない。曖昧に書いているのは、帰属性を求め、自らが依存していく必然性は本当にあるのだろうかという感慨だってあるのだ。だから『約束のネバーランド』の次に『ぱらのま』を読んでいるのは表裏一体と言える。

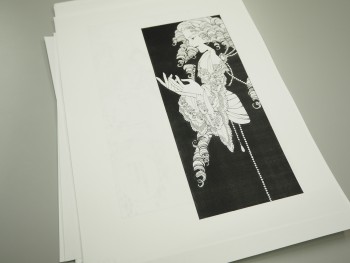

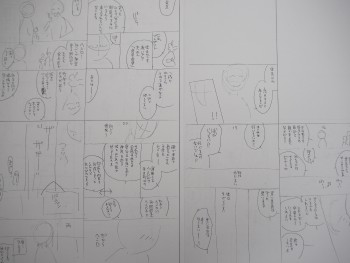

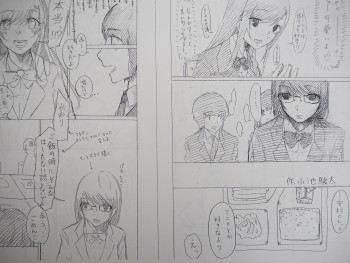

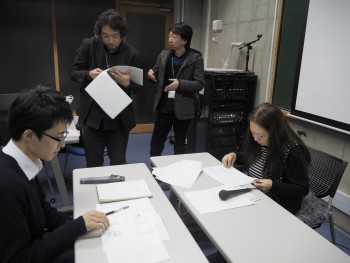

今現在、東北芸術工科大学では卒業制作展(通称、卒展)が開催されている。各学科(と大学院)が卒業制作(と修了制作)を展示するという芸大ならではなイベントである。最初、この大学に赴任したとき不思議なことをやっているものだなあ、と思っていたが、実は今でも文芸学科と展示とはうーんと思っている。学芸員資格を持っているというのに。何はともあれ卒業をしていく学生の皆さんの作品を実際に手に取り、読むことができるのだ。お時間ある人はぜひとも足を運んでいただきたい。この土日までやっており、すべての作品を購入することができる。売り切れる前にぜひ。全作品を買い占めてもいい。もしかしたら将来、大作家になる人の学生時代の作品を所持することになるかもというプレミア感満載である。コーヒーも飲めるよ。

卒業していく皆さんは、4月から様々な道を歩んでいく。大学という空間に閉塞感を覚えている人も多いだろう。山形という空間に閉塞感を覚えている人だっているかもしれない。そこから抜け出していくことに大きな希望を持っているかもしれないが、それはそれで会社や新しい土地という新しい空間に平行移動して終わるかもしれない。何にせよ、どこに行こうといくらでも広がりは存在するし、どこに行っても空間は有限である。まあ、何となく流されながらも、芯を持って生きていこうという感じである。何か言いたいのかというと、やはり『ぱらのま』は面白い。ブログ更新のためという名目でまた読み返してしまった。

BGM:フジファブリック「若者のすべて」