アジアの世紀・アラブの春・EU危機・格差デモ・高齢化・大災害・大人の講座

世界の人間社会史は、着実に地殻変動しつつありますね。それらは、個々にバラバラに各地で突発におこるように見えますが、その根底では、それらが何かかにか影響し合い、何かがつながり、連動して、新たな大変動を静かにおこしていくような気配を感じます。

その静かな大変革とは、200年前、ヨーロッパの近代社会で成立して今日までの人間社会の世界標準になっていた、個人が国家(会社などの組織体)と契約する社会契約論(ルソーなどが唱えたような)による民主主義、貨幣による生産と交換と労働のしくみをつくる資本主義経済(アダムスミスなどが唱えたような)が、どうも万能ではなく、そのしくみだけでは、みなが幸せにはならないのではないか、という各地の問題噴出です。

ヒトは長生きするようになってきましたが、それによって、自己の利己主義も社会のしくみに重くのしかかってきています。財政危機のそもそもの原因はそこにあるでしょうし、高齢日本の国家負債はその典型です。

200年前の市民革命期は、そのような人口構成比ではなかったので、その当時の社会モデルで現代を維持しようとしても成り立たないのは当然です。

そして、今の時代の革命はネットでおこされます。組織をこえて、個人がだれでもネットでつながって個の集合のうねりをつくります。

過去の日本の大災害の歴史をよく調べると、人々の心にさまざまな深層影響を与えて、時代変革の背景にもなってきています。

未来の人間社会をよりよくしていくにはどうしたらいいか?

30年前から私も考える主題にしていたことですが、2002年の『駄菓子屋楽校』(新評論)で、ひとまず整理して提起した考え方は、現在の標準となっている近代社会システム(民主主義、資本主義)はまずそのまま肯定しつつ(その代案を考えるほどの大思想力もないので)、その補完機能として、かつては意識されずにあり、それによって表面の社会システムの問題点も吸収することができた、契約以前・貨幣以前の、根源的な人間関係と生産のあり方を地域社会の生活、駄菓子屋的な自立共生関係原理(地域コミュニティ)を明らかにして、それを現代の社会システムにおまけ・社会基盤として再生創造していこう、ということです。

すべてには、一長一短があり、人間社会においても、人類史から続いてきた人間社会集団生活の様相が、近代社会システムの一元化の影で消去されてしまったことで、近代社会の短所の部分がもろに市民に負の影響を与えるこよになっているのではないかということです。

この社会づくりの提案は、文字で提起した本とともに、だがしや楽校の活動を通して、どこか直観的に共感してくださる方々が増えて、さらに、東京で大人が学ぶ学習講座として行っていることからさらに広がっています。

その具体的な実践は、高齢化によってどんどん増えている、名刺を持たなくなった人(組織社会を退職した人)が、契約以前・貨幣以前の人間のあり様として、どのように他者と関わり、自分の生きがいを見い出しながら、かつ何か社会に創造的な生産的なことを行うことができるかを試行体験学習として学んでいく講座です。

これは、まさに、これまでの人類社会の歴史ではなかったことですし、これまでは必要性が露出されなかったことがらでしょう。

人は、組織から離れて名刺がなくなったとき(そのような場面)に、どのように人とともに生きていくことができるのか。まさに、契約・貨幣の社会システムに行きながら、そうでない生き方も共生できていく生き方・態度が、これからの人類社会のあり方になるのではないかと、私は提起しています。その基本原理を2009年『関係性はもう一つの世界をつくり出す』(新評論)に要約しました。

それが、世界先端を行く高齢日本から世界に提起できる次世代世界の標準をめざす思想案の候補に一つにでもなればと思っていますが、いかがでしょうか?

というわけで、大人の講座は、近代社会に制度化されて近代社会の社会基盤となった子どもの学校制度に匹敵するような重要性を持って、今後さらに広がっていくでしょう。

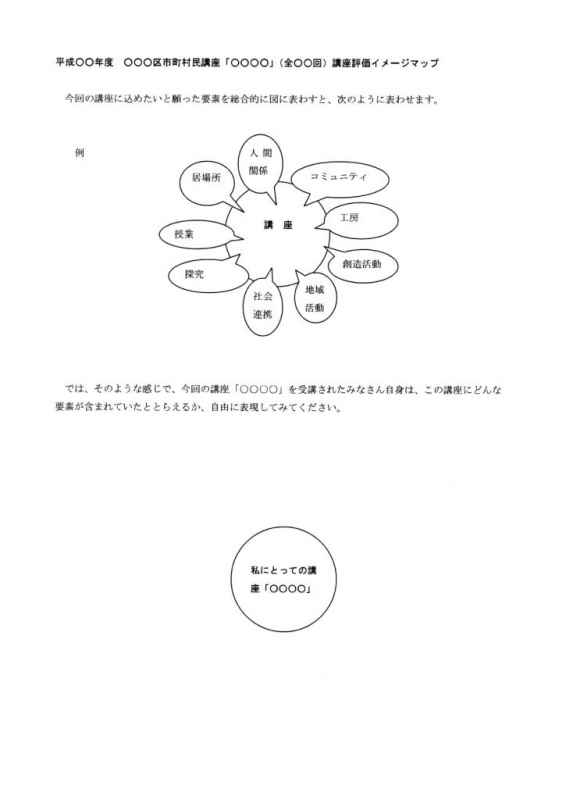

今年度もまとめの時期になっています。各地の講座の評価の方法として、ユニークな試みもしています。みなさんのところでもいかがでしょうか?

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 3月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論