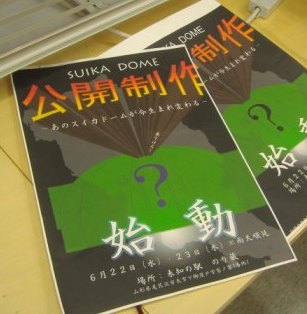

プロセス美術館(スイカドーム後半)

6月30日、前日まで心配された天気を決行して、スイカドームの制作完成の遠征に行ってきました。

3年生を中心にした先発隊は、教員3人がそれぞれ運転する大学公用車で7時出発。1年生を中心にした後続隊はバスで9時出発しました。

今日は、完成までのドームの変容を、絵本を見るように楽しんでください。プロセスを楽しむ美術館です。

尾花沢市観光課、広報課の方々が、尾花沢の豪快な花笠踊りを披露してくださいました。

にぎわいと集いの場になってきました。

炎天下の中の作業、午後4時過ぎに、制作完成しました。

この制作途中に、別働隊として、来週から展開していくプロジェクトの下調査をしてきたことについては、明日紹介します。

この地球上の中の小さな点から、どんな活動が派生していくのか、これからのお楽しみです。

このスイカドームのペイントの間、クルマで通る人もみな減速して横目で眺め、道を歩くお年寄りの方々も、足を止めて見てくれていました。おばあちゃんも、じっと見守ってくれていました。

これが街中だったら? 人の多さに比例して、人をマグネットのように引き寄せる磁場になることでしょう。

スイカの活動変容理論は?

あちこちとすることがふえてきて、手足頭が追いつかなくなってきました。梅雨に雑草があっという間に伸びるようにして、することも殖えました。

その中で、合間の時間で、寝ている時間以外は、スイカドームを、どのように変容させて発展展開させていくかを、思案しています。

みなさんなら、どんなアイデアが浮かびますか?

一つの芽生えが、社会の四方八方に展開する。思案しながら、さまざまな方面に打診しています。

どんな活動が生まれていくか、楽しみにしていてください。

30日まで、さらにじっくりと熟考します。

あらゆることがらは、内容・技術・対象・場所・人・素材…などを変えていくことによって、連動しながら変容していくことができます。

この地球上のどこかで

この地球上のどこかで、いよいよ、本業の活動が始まりました。私の役割は、大学の中での授業を、教員・学生・内容、まるごと社会に出て、どこかで行ない、それを通して、教室の中では体験(学ぶこと)できない、社会性、応答性、共同性などをも、現場での活動を学ぶことをめざしています。

そして、その先には、学生にとっては、人生、社会人として、自分のアーツ(技芸・創造性)を仕事としても生かしていくことと、社会にとっては、創造的な新たな社会づくりの一助になることが、あります。

場所は、尾花沢市の銀山温泉へ行く1本道になるところ。

真夏の日差しの中、7人のガールズ(総合美術コース3年生、ボーイが1人でした)とアーティストの教員2人が、日が暮れるまで、ペイント作業を始めました。

下地と上部の赤塗りと調色をしてくれた、おしどりペンキ屋の西塚さんとのコラボレーション。

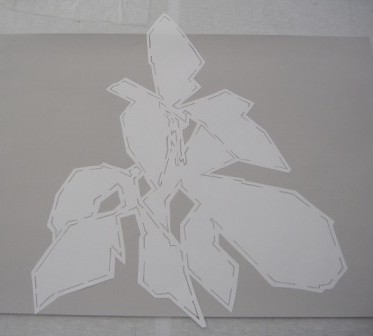

作業は、大学で下準備してきた切り絵を貼って、線描きから。

スイカのまわりに、たくさんの子どもたちと虫が躍動しながら戯れる構図。背後には、東北6県の地図も隠されていくようです。

各自、水分と休息ととりながらの作業は続きます。

スイカの中は、冷房の効いた休息の場所とともに、この図案をつくった各人のプレゼンの展示空間に。つまり、内部も、プロセス美術館。とともに、次なる展開の縁結びの場。スイカの枝葉が四方八方に広がるように、ここからの創造活動もまた、社会に四方八方に広げます。

「スイカの花って、どうだっけ」と筆を持っているコース長が言えば、依頼主ののり蔵さんは、ひとっ走りスイカ畑から花を探してきて。実物の観察もしながら描き続けて。

夕日の中で。色がついてくると、全体図が少しずつ想像されていきます。

銀山温泉に宿泊して、夜は、今回の尾花沢プロジェクトの面々の方々とのご対面と今後の計画の相談もしつつ、翌日の今日は雨。続きのペイントはできずに、大学に向かうことに。クルマには、スイカの箱と、わらとしめざがりをつけて、これから、スイカドーム・スイカパッケージ・しめ飾りの三位一体プロジェクトに広がっていきます。

大学に戻って、午後の授業では、1週間後の6月30日(木)に、総合美術コース1年生全員もバスで行き、総がかりで仕上げるために、3年生が1年生への報告と説明会も始めに行ないました。

6月30日、雨が降らなければ、この場所は、地球に生きる我々一員のごく一部の人たちですが、ともに集う祝祭の空間に変貌することでしょう。

わざわざでも、この場の一員に参加してみる価値はありますよ。

先客万来です。

dagashiyamatsuda@gmail.com(松田道雄:花粉媒介者)

円をつなげよう

先日、今年度の、杉並区のすぎなみ大人塾と、栃木県下野市のしもつけ大人塾が開校しました。

大人の学びの場です。

どちらも、机を囲んでみなで自己紹介をしました。これから、世田谷区でも市民講座が始まります。全国で、このような講座はたくさんあることでしょう。そして、講座内では、丸くなって自己紹介をして、受講生どうしの親睦とコミュニティづくりがはかられていきます。

しかし、それぞれの円だけでは、自分たちだけの世界です。それらの円をつないでいくと、…。

何と豊かな世界が出現するのではないでしょうか?

これからの社会は、かつての村社会のように自分たちだけのサークル(円)内で閉じた社会でも、自分一人がだれかとつながろうと試みる不特定に開いた世界だけでもなく、それらを融合した、半分閉じているけれども、半分開いている、無数の円のつながり社会像が、基本イメージになるのではないでしょうか?

今年の大人の学習の挑戦の一つはこれです。みなさんも、どこかの円に入られて、いっしょにつながっていきませんか?

円でつながろう!ニッポン

セレンディップと3人の美大生

今日、自転車で山形ツーリングに希望する学生と午前中、散策をしました。福島出身のシオリさん、マリさん、秋田出身のアヤさんです。

旅のおもしろさと創造性は、偶然に発見すること。セレンディピティという英語の語源は、スリランカのセレンディップの3人の王子の旅の物語から来ています。

さて、今日は、どんな偶然の発見があったかと言うと。

その一部をちょっと紹介します。

まずは、集合場所のてっぽう町青空市場で、農園さんが提供してくださっていたきゅうりの料理がおいしく、いただきながら、作り方を聞くことができました。女子大生は、きっと自宅で料理をすることでしょう…

最上義光の墓がある光禅寺を見たところで、工事をするらしき石垣に番号が貼られていました。おや? 「数字の六と九だけ、どうして漢字なの?」という素朴な疑問から…

いろいろ観察しています。

ラクダ、サイ、ゾウに乗って。そう言えば、公園には、いろいろなカラフルな動物がいるんでしたね。

そう言えば。と、その公園の隣のお宅をちょっと声かけたら、工作おじさんの木村さんがいらっしゃいました。拙著『駄菓子屋楽校』の表紙の模型を作ってくださったおじさんです。何と、玄関で、つまようじでつくった工作の数々を見せてくださり、みなに一つずついただきました。

50年後の、工作おばさん! 受け継いでください。

さらに、フィールドワークの野外手帳をつくってもらった竹谷製本所さんにも通りがかりにあいさつしました。

帰りぎわに、上を見上げているのは、植えてから80年というクルミの木。緑の美がなっていました。クルミの木は、西洋ではバイオリンの材料に使われているとか。一体、この木で、バイオリンがいくつできるかなども世間話しました。

このクルミの木が植えられた当時は、この辺には家は一軒もなかったそうです。このクルミの木は、この辺の変貌の生き証人です。現在のまちの中にも、歴史は共生しています。

あこや姫の伝説を教えるために、千歳山のふもとを通っていると、不思議なのれんを見かけました。一体、何屋さんなのでしょうか?

世の中みんな、のんびり屋になったら、心豊かな世界になりそうです。

旅のつどつどで、スケッチやメモをして。のちに、歩いて描くアートマップ第2弾(1作目は、2人組による西の富神山周辺散策マップ)ができるのが楽しみです。

どんな技法と表現による感性豊かな地図ができるか、待っていますよ。

緑を植える男

山辺町で緑を植えて東京の太田市場に卸している寺嶋タカシ君の畑を見てきました。

彼は、中学校での教え子でした。『木を植えた男』(ジャン・ジオノ)に導かれて、農大に入り、この仕事をしているのだそうです。

総合美術コースに持ってきてくれた、「子羊の耳」ラムズイヤーの花が咲いていました。

これは、彼の青空デスク。瞑想する時の机だそうです。

ちょうど、キジが鳴いて出迎えてくれました。

これは、ひょうたんのアーチ。福祉施設の人たちといっしょに、ひょうたん加工づくりのプロジェクトも行なうそうです。

畑に手伝いに来ていた近藤さん。ラムズイヤーの畑が広がっています。

この植物は、まさに、触って感じる触覚の植物。かすかにハーブの匂いもします。これをどう生かすか?

単に、花屋にそのものを出荷するだけでなく、加工して、生活者にさまざまに利用してもらいたくなるようなものづくりと販売。まさに、農商工連携に芸術を入れて、農相工芸連携。1+2+3、1×2×3=6次産業なら、+アートを加えて、6+a次産業づくり。

いろいろ空想が膨らみました。

何と、それだけかと思ったら、また、歩いて、別の土地も借りているとのこと。そこは、一面のワラビ畑。

まるで、秘密の野生の基地のような空間。

このワラビをも、6+aで、活用したい人いますか?

彼のHPと会社名は、「ブフィヒエ」。

もし、彼と、植物とアートとコミュニティづくりのような活動に参加したい人は、『木を植えた男』に共感し、かつ、かれのHPにある理想に共感する人です。

さっそく、地球環境を救う、とある植物の名札デザインを相談されました。したい人いますか?

巨大スイカの切り絵

スイカドーム・プロジェクトは、総合美術コースの3つの各ゼミの希望者による共同プロジェクトとして行なっています。

本コースのゼミは、各ゼミごとに縦割りにしばられることなく、このように大きなテーマについては、横断的にモジュール(束)をつくって行なうことも変幻自在にできるのが特徴のようです。

ひたすら投影した巨大な輪郭を切り抜く作業が続いています。

一方、社会をブンブンとみつばちのように飛びまわってアートの受粉をしかけていく私のゼミ(通称:ぶんぶんゼミ)のメンバーは、半数以上がスイカ・プロジェクトでない別の活動を行なうことを希望して、そちらもチームと活動づくりの相談が始まりました。

来週かからは、メンバーのみつばち全員の動きが活発になっていくことでしょう。

スイカチームのほうは、当日の天気も願い、てるてるスイカもつくらねば、と話していました。

夕暮れ時に、外に出てみると、久しぶりにテントウムシに出会いました。

大地に生きる

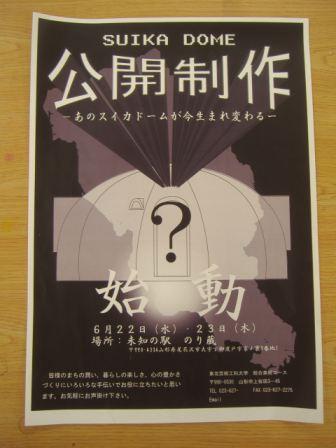

来週の尾花沢市のスイカドーム公開制作に向かって、先発隊として、地元を依頼主の藤井さんとまわって、昨夜、学生が制作したポスターを渡しながら、あいさつと告知をしてきました。

その一連の現地めぐりの中で、あらためて感じたことは、土地に生きる喜びです。

最も印象深いシーンを2つ紹介すると、

スイカドームを下塗りしてもらっていた、おしどり若夫婦のペンキ屋さん、西塚さん。4歳のお子さんがいるそうです。

作業を見ていると、息がぴったりです。当日も、夫婦でついてくださります。

スイカ畑を見にいったら、そこに偶然に居合わせたスイカ農家に情熱を傾けている2人のおじさんと意気投合。

「おれたちは、あの二つ森山を眺めながら、スイカをつくっている。」

ふるさとの山ふもとで、3人の男が生きています。

宙を漂うような感じで、東京から山形に戻り2か月以上が過ぎ、何か、大地に生きる感覚を取り戻しつつあります。

山に囲まれた小盆地宇宙の中で。

なぜ、自分のところだけ、雑草が多いのか? とよく聞かれるけど、これは微生物の力によって、…。だから、味がうまいんだ。おじさんの明るく力強い薀蓄がこだまする感じでした。

スイカタイム、午後8時45分

スイカ・プロジェクトのナウ進行状況を報告します。

刻一刻と、作業が進んでいます。

型紙を切るチーム、明日私が現地に持参するポスターを制作するチーム、全体のデザインを修正する人、それぞれの分業が、一つの白い空間で行なわれています。

今回の図案のイメージは、どこか、力強く、でも軽やかで、踊りたくなるようなダンサブルなスイカかもしれません。

そうそう、あの勇壮な尾花沢の花笠踊りを思いおこさせるような。

何やら、カーニバル的な祝祭の場が生まれそうな予感です。

今年の夏は、スイカドーム!

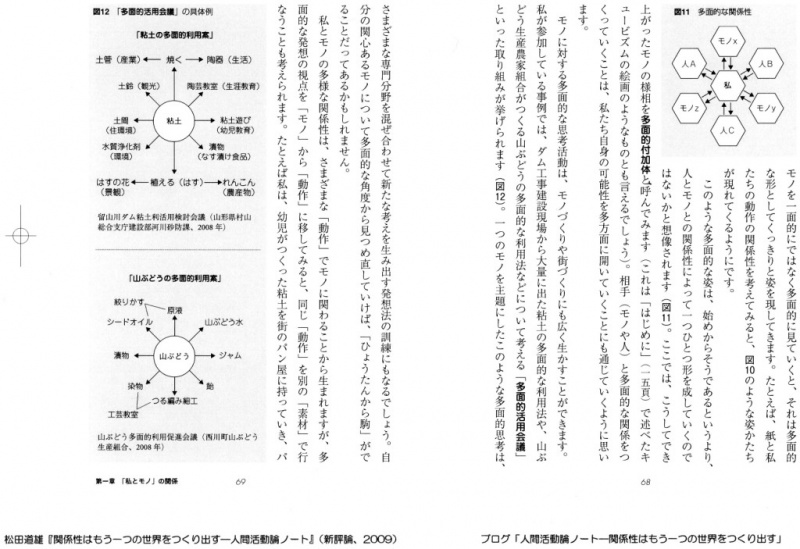

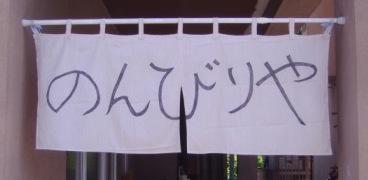

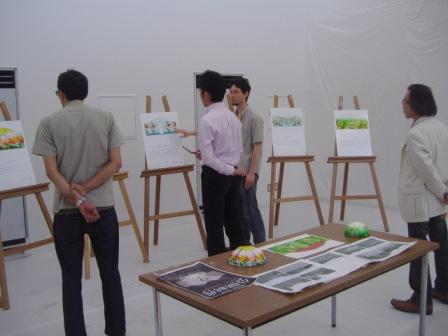

昨日、来週ペイント予定の尾花沢市のドーム型スイカ物産店のペイントデザインのコース内プレゼンが行なわれました。

依頼者の株式会社大達の藤井さん(依頼現場は藤井さんの敷地の、未知の駅「のり蔵」)と当日前後にペンキ職人として補助していただく西塚さんに見てもらいました。

デザイン出展者は、3年生7名。

大変レベルが高い作品ぞろいで、コース長の岡田先生も驚いていました。

目標は、地方の生活の下請けだけからの脱却。主体的な思考・デザイン・制作製造による主体的な生き方と、地方からの発信ができる人材育成と地域づくりです。

さて、どの作品が図案に選ばれたかは、当日のお楽しみ!(または、総合美術の3年生に聞いてください)

今日は、中山町の商工会さんが見えられて、このスイカプレゼンボードを学生の話を聞きながら参観。

スイカ・プロジェクトの次は、東北一の生産の中山町で、スモモ・プロジェクトが生まれる気配になってきました。こちらは、何をするかは、これまた、お楽しみに!

そして、今は、花澤先生が、ご自身がかつて宝塚市で行なった壁画制作の記録を見せながら、プロジェクター投影を使った実物大の型抜きを教えています。

プロジェクトルームでは、岡田先生のアドバイスを受けながら、明日、私が持参して、現地の尾花沢市をまわって配布するチラシ・ポスターを作成しています。

これは、第1次案。明日は、さらに改良されたものが、尾花沢市のどこかかにかに置かれます。

チームとしてのプロジェクトが進行しています。

私の明日の役割は、このスイカペイントを、それだけでなく、どれくらい広がる展開になっていくかを種まき、仕掛けることです。

当日は、千客万来。もし、よろしかったら、来てみませんか? いっしょにペイントしてみますか?

夜は、銀山温泉に宿泊して、温泉活性化談義などもしたいと思います。

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論