花の総合美術

今日の2年生の授業では、山形市の花屋さん、花樹有(かじゅある)の森社長さんに講師いただき、

1 日本(いけ花)と西洋(フラワーアレンジ)の歴史的文化

2 花のビジネス

3 フラワーアートの創作体験

を学びました。

授業後に、森社長さんが、全員が1回でちゃんと形になるのはめずらしく、日頃から造形表現に取り組んでいるからでしょうかね、と語られました。

造形表現活動が活かされる方面の可能性は、少なくともこの分野にも大いにありそうです。ただ、そこから仕事につながっていくには、人との応答、コミュニケーションなどが必要になることも話してくださいました。

今日の花の作品、それぞれのみなさんのお部屋で、今、どのように置かれているでしょうか。

来週は、山辺町の手おりじゅうたん工場オリエンタル・カーペットの工場見学、翌週は、和菓子体験学習と…、これから、総合美術が活かされる可能性の社会の現場をどんどん探索していきます。

思考の造形活動

2年生の金曜日は、プロジェクト型アートの活動の仕方を各自のテーマで実践ながら共通項を学んでいきます。

先週1回目は、自分は何をするか、したいか、その中身を自分で明らかに見える化するための方法として、カードで、人・場所・内容・技術…などの項目に分けて、それらの要素を書き出してつなげて全体像をつかむ活動をしました。

生命体は、遺伝子の組み合わせで成り立ち、物質は、元素の組み合わせで成り立つように、要素に分けてみることで、個々の要素を置き換えしたり、組み合わせを変えることで、新たな活動をつくり出すことができます。

今日は、活動を時間の流れで、どのように展開なるのか、作業手順を→で見える化する、流れ図(フローチャートづくり)づくりをしました。未来を思い描くことは、ヒトの最もヒトらしい脳の活動の一つです。短い時間での制作と、時間意識を持った1分間スピーチお疲れさまでした。

今日は、活動を時間の流れで、どのように展開なるのか、作業手順を→で見える化する、流れ図(フローチャートづくり)づくりをしました。未来を思い描くことは、ヒトの最もヒトらしい脳の活動の一つです。短い時間での制作と、時間意識を持った1分間スピーチお疲れさまでした。

次回は、それらに、実際の日程を合わせた計画を各自作ってきます。

このように、はじめに、自分の頭に浮かんだことを紙に描き出して、それらを実行していく最初の行程から、一歩一歩みなで確かめながら進み始めました。

これから、どのような十人十色のプロジェクトが生まれていくか、楽しみです。

黒板ワークショップ

ワークショップということばは、一般に、多くの人がその活動に参加体験できるような場を言います。農村のおじいちゃんも、参加型の会議を、ワークショップと呼ぶのをよく聞きます。総合美術コース1年の毎週後期15回の概論の授業では、最後に、黒板にみなで学んだことを書き合うことにして、写真にパチリと記録していこうと思います。黒板も先生だけのメディア(媒介物)ではなく、その教室にいるみんなが参加できるメディアにしてみようという試みです。

ワークショップということばは、一般に、多くの人がその活動に参加体験できるような場を言います。農村のおじいちゃんも、参加型の会議を、ワークショップと呼ぶのをよく聞きます。総合美術コース1年の毎週後期15回の概論の授業では、最後に、黒板にみなで学んだことを書き合うことにして、写真にパチリと記録していこうと思います。黒板も先生だけのメディア(媒介物)ではなく、その教室にいるみんなが参加できるメディアにしてみようという試みです。

昨日の朝のニュースで、全国学力一の秋田県の小学校の授業が紹介されていました。どの授業も、最後の何分かに、今日の授業で学んだことを発表し合うことをしていました。大学の授業でも、きっと原理は同じく活かせますよね。

ところで、不思議に思ったのは、みなさん黒板に書くときに、自分よりも目線が下のところに書いていますが、たまたまの偶然なのでしょうか?

春のキャラ祭り

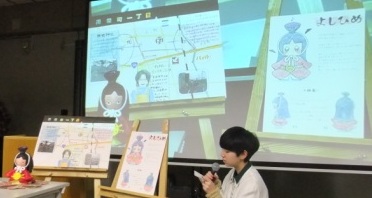

今年度の総合美術の授業は、先週・今週と1〜3年混合の10グループによる、「総美・春のキャラ祭り」で始まりました。連休中日の木曜日に、その発表会が開かれました。

芸工大循環の各バス亭エリアを自分たちで歩いてフィールドワークし、そこで見聞して感じたその地域の特徴を、ローカルな地元キャラクターにして表現するという課題学習です。フィールドワークのパネル、キャラクターのパネル、キャラクターの立体模型が、提出課題です。

どのグループも、それぞれチームワークを発揮して、ユニークなキャラクターを産み出してくれました。

雰囲気や環境や性格や特色など、あらゆる森羅万象を、自分たちの人格化するキャラクターの起源は、どこまでさかのぼることができるでしょうか? 縄文時代の、個性的な土偶などもそうかもしれません。当時は、現在のような世界的な情報や交流がなかったので、外国には知られなかったのでしょうが、今、インターネットや貿易など、世界のモノや文化が流通する時代に、日本のマンガやアニメなどのキャラクターが、クール・ジャパンとして世界から人気を得ているのは、単なる子ども・若者のサブカルということ以上に、そもそも本流のカルチャーなのかもしれませんね。

総合美術コースのみなさんからも、新たなカルチャーを産み出してくれることを楽しみにしています。

さくらんぼグッズコンテスト開始

先日、今年のさくらんぼ祭りの中で開催される第1回、さくらんぼグッズコンテストの説明会が開かれました。運営は、総合美術コース3年生3人と県の担当者が長いやりとりの中でスタートし、説明会には、プロダクトデザイン、グラフィックデザイン、映像、洋画、日本画など、学部・学科を超えて、参加希望者が集まりました。

さて、これから、最終の商品開発のゴールまで、どのような道のりになるのでしょうか?

分野を超えた参加者の意欲は、大いに創造的な社会づくりの一旦を感じます。

別件で、お菓子の詰め合わせギフト用の箱に絵を描きたい人、世界初の素材の糸のラベル画を描きたい人は、連絡ください。

松田道雄 dagashiyamatsuda@gmail.com

アイデアの共同制作・発想栽培法

最も手軽な用具でのアイデア会議の手法を提案します。

会社や役所や学校など必ずあるA4用紙を用いた発想法です。

A4を半分にして、A5。それを半分に切って、A6。それを半分に切って。さらにそれを半分にすると、ポケットサイズ。

最少サイズを、思い浮かんだ単語を書く用紙にし、それから、アイデアがふくらむのにあわせて、描く用紙を大きな用紙に描きます。

自分一人でもできますが、みんなですると、それぞれのいろんな視点から、思わぬアイデアがでてきて、人数以上のアイデアの組み合わせ、創発性が生まれます。

今日のこの4人のアイデア会議でも、どんどんアイデアが産まれ、育ちました。

どんなアイデアが産まれ育ったかは、当事者に聞いてください。

用紙(カード)は、大切なアイデアの財産です。無限に産み出すことができます。

見えないもの(こと)を産み出すことの楽しさ。

一人ではなく、それぞれの力を出し合って、みんなで、もの(こと)を産み出すことの楽しさ。

これらを、どんどん体験・経験していきたいものです。

それが、人類が発展してきた人間社会的思考の原点であると思います。

リエさん、部屋の壁に、アイデア用紙を貼ってみましたか?

どんなものができるか、楽しみにしています!

ワークショップのしめはプリクラで

作業や話し合いなどの参加体験ワークショップをとりいれた会議や講座などで、チームで運営することができる場合、参加者の評判がいい方法の一つに、その現場をデジカメで写真をとってもらい、その場で、ミニコマにして、プリンターで印刷打ち出してコマ切りし、あとは、受講者が各人好きな写真をプリクラのようにして、本日の会議ノート・資料に貼るという試みです。

写真は、8月末の長野県社会福祉協議会の一日講座の最後、各人のノートまとめの時間に、スタッフがとってくれたミニ写真、好きなものを選んでいる光景です。

自分が写っているいるのあるかなあ…

チームで講座や会議を行う場合、いろいろな工夫はできますね。

現在、思考の具現化作業をしています。今月中にどこまでまとまるか、勝負です。

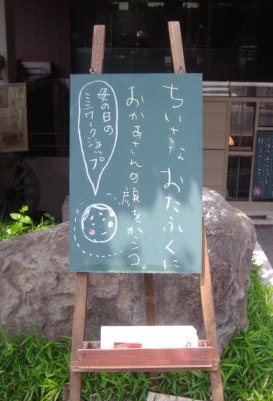

描いて、役に立つ?!

連休前の授業、総合美術コース2年生は、「有機物と無機物」のデッサンをびしっと取り組んで、最後に講評会を行いました。

描いた内容と表現についての指導は、作田先生。

私の役割は…

さて、学生のみなさんが時間をかけて取り組んだ、このデッサンを、社会や他者のために生かすことはできるだろうか?

どのように生かせるだろうか?

それをできるだけたくさん考え、実行したい人は、課外活動でしてみることができるよ、ということへの気づきを導くことです。

通常は、自分が思いと表現を駆使して描いた作品は、展示会をすることで、他者にも鑑賞してもらって、何か、見た人の心の豊かさなどに寄与するということが一般的ですが、それ以外に、一体、どんなことがあるでしょうか…?

街中を歩いてみると、手で描かれたものがあることによって、街が温かく感じること、ほっとすることに役立ち、散策者や街歩く人のためにもなって、歩く人を増やすことに役立つ、つまり、まちづくりや地域づくりに役立つことがありそうです。

東京の上野の芸大の裏手にある、石見銀山のブティックの入り口にあった「てがき」

その先の、こととい通り沿いの履物屋さんのガラスの引き戸に貼られていた「デッサン」

ちなみに、となりは、ギャラリーです。まだ、しまっていましたが。

山形や地方の町や自分が住んでいるところでも、店にとびこみ相談で、その店の商品を「デッサン」して、店の「看板」として貼ってもらうこともできますね。

評判がよければ、そこから社会的な関係やなにかかにかの対価が生まれるでしょう。そのような価値を生み出す力こそが、社会に自分を生かす力です。

課外活動で、そんなこともしてみたい人は、応援します。

さっそく、具体活動があるので、

のちほど、紹介します。

さらには、画材自体も地産地消 することもできます。

こちらは、作田先生に、山辺町の東北カーボン の工場でつくられた「炭ペン」で描いてもらいました。

描き心地は、まずまず。とのこと。

こちらは、どのようにさらに展開していくでしょうか?

人間の視覚的表現は、つまるところ、文字と絵。手がきの絵は、もっと、街や社会に役立つことはたくさんありそうですね。

お題は米袋

本日の、おしゃべり手芸の会。いろいろな素材とものづくりが披露されましたが、一番、発想の練習になったのは、前回、宿題に出した米袋の活用でした。

ペットボトルをスカートの中に入れた人形、小さな人形、リース、袋を線状に切って格子状に織ったコースターとボトルケース、…。

それらの中で、シンプルながら、汎用性が最もありそうなものが、バッグでした。

取っ手をどうするか?

作られたのは、皮の取っ手ですが、この場合は、取っ手の取り付けと紙袋の穴の補強が必要です。

トートバッグ風にするか?

本体に、紙で模様をつけるか?

いろいろ、アイデアが出ました。

別の方は、新たなアイデアがひらめいたそうです。

それは、次回、試作を見せるまでのお楽しみとのこと。

急がず、無理なく、楽しみながらの、高齢社会のイノベーションの場になりつつある感じです。

次回4月は、4月7日と21日。

同じ時間に、山形市南部公民館(市立図書館となり)でも、「分けっこ手芸」の名称で、始めてみます。こちらにも参加者が集えば、ネットで情報交流しながら行い、その後、作品の交換、人の交流に発展していけばと思います。

全国各地の公民館で行われて、交流できますね。

手芸の会や、ものづくりのサークルなどは、すでにたくさんあると思いますが、それらとの違いは?

こちらは、素材を通した自由なものづくりを行うことで、頭の発想法を鍛錬し、また、人との分かち合いを心がけ、人と人とのつながり・絆づくりをはかることが主たる目的です。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 3月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論