手ぶらで来ない!持ち寄り・見せ合い・分かち合う講座

先日、長野県社会福祉協議会が行なっている地域福祉コーディネーター養成講座の8回目「地域の関係づくりのしかけ」にうかがってきました。それは、実に楽しい講座でした。

その理由は?

講座受講生のみなさんが、みな、手ぶらで来ないで、何かかにか、自分が披露したいもの・見せたいものなどを持参されてきたからです。

そのしかけは、事前に講座運営担当者の小林さんがチラシをつくって配布なされてくださっていたおかげです。

お昼の時間もまた、うどんセルフみせが、大繁盛でした。

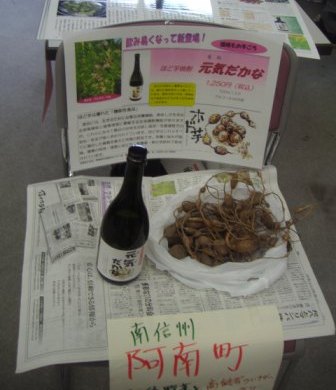

長野では、あけびは酒かすといっしょにするんですねえ。山形はみそ味ですが。

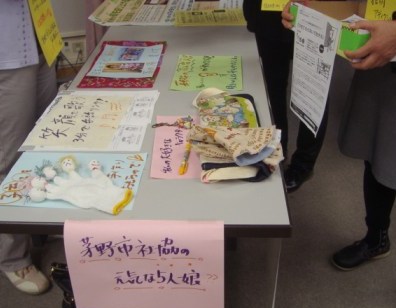

こちらは、シュタイナー学校でされている、モヘヤの糸をつかった糸玉づくり。なんだか癒されました。されていたのが、看護師さんで、血圧もはかって健康相談ものってくださるとのことでした。

じゅずを育てて、じゅず玉で、装飾品をつくられているサークルだそうです。ご当地装飾品の交換は、最も原始の人間文化の交流を思い起こします。みなさんのところとも、どうでしょうか?

緑の交換台まであるのには、びっくり。これまでの持続的な活動がちゃんと披露されていました。

川中島の桃の種のエキスのナチュラル・ローションだそうです。私もっもらってきました。ご当地の産物手作り化粧品交流も、いい感じです。

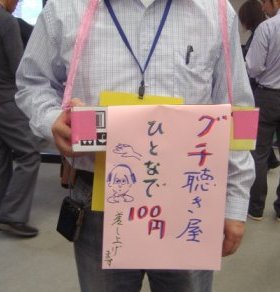

こんな「自分みせ」の方も。

社会福祉協議会に混じって、社会教育行政の公民館の副館長さん(上田市・小泉さん)も、ご参加してみせ出し。デザイン性ある玩具と、写真と、温泉水のコーヒーでおもてなし。

社会福祉協議会がコーディネートして、なんだか、焼酎をつくったのだそうです。分野を超えたコーディネートが、これからの地域を活性化してくれそうです。

それぞれが、自分が関心ある何かを持ち寄って、それを見せることで、人は他者と関わっていくことができます。自分が社会に参加する一番の出発点の原型であり、経済活動をはじめ、あらゆる人間社会の活動の原型がここにあります。

普段、手ぶらで会議や講座に参加することは、当たり前ですが、すでに、その態度が、受身で参加するので、その後、何も、能動的な行為や活動が生まれない原因でもあります。

単純なことですが、

だれかにたよらず、自分たち一人一人によって、何か楽しい創造を生み出す最初の出発点は、手ぶらでこない!ことです。

会場の全景風景です。

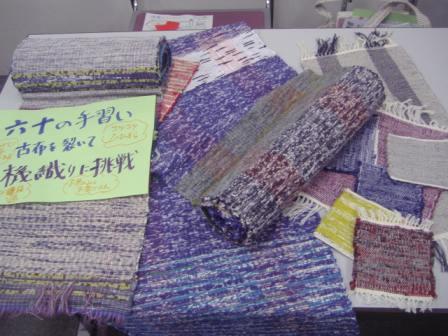

さきおりのネクタイなんか、いいなあ。なんて言ったら、ネクタイの生地はいいものなので、使わないネクタイをさきおりしたネクタイなんか、いいねえ、と言われました。

それは、きっと、最高のネクタイですね。それなら、不精なぼくも、してみたいなあ。

全国のさまざまな会議や講座で、手ぶらでこないで、各人が持ち寄ったものを見せ合う時間を、最後におまけに1時間ほどつくったら、人間活動のアイデアは無限に生み出されていくように思いますが。

ちなみに、これを、会議ではなく、まったくの市民活動・運動として、「1億人の自分みせ」というメッセージ・イベントとして、12月24日、午後1時間くらい、全国同時多発開催をして、ネットでもつながろうと思いますが、みなさん、それぞれのところで、してみませんか?

今回の講座については、月刊『社会教育』(全日本社会教育連合会)の12月号の連載「発想する!授業」にも紹介します。

記録も、自分たちで発信するのがいいですね。

本場、野沢菜漬けの由来なども、いろいろ語り聞くことができるのは、たんに観光物産でモノだけ買うのとは違います。

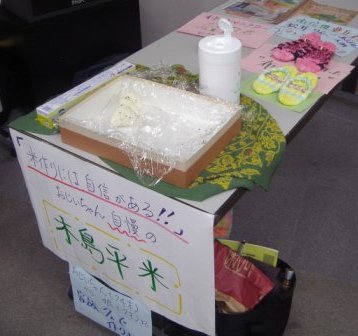

ある時間、一番人気だったのは、こちらのおじいさんが作られたパウンドケーキの山。てんぷら屋をなされていて、家業は息子さんに譲られ、ご自身は、このようにケーキをつくられて、みなにふるまわれていらっしゃるのだそうです。その分けふるまう行為が名物になっているようです。

少子高齢社会の中で、まさに尊敬されるおじいさんです。

さて、この長野県の講座に続いて、全国各地の講座で、こんな風景が見られたら、社会も仕事も楽しくなりますよねえ。

ところで、お前は何を持っていったかって?

午前に、駄菓子屋の話をしたので、山形の子どもたちのお菓子、ミルクケーキを、現在、おつきあいしている当社の部長さんから購入して持参しました。全国ではじめて粉ミルクを開発した会社で、そこから作られたナチュラルなお菓子です。現在、この会社とも、総合美術コースが共同しているところです。

技・芸と見立て(イメージ)

前回のすぎなみ大人塾では、テーブルに、秋・ハロウイン関連にちなんだ多彩な創作物が並びました。毎回、どんどん並ぶものが増えていて、講座が住民ミュージアム空間になりつつあります。

その中の一つ、紹介させていただくと、

なんとも、繊細で優美な人形がありました。紙ナプキンでつくられています。

講座後に作者の石塚さんにおうかがうすると、これまで制作されたたくさんのオリガミのスクラップを拝見しました。

喫茶店で、ナプキンをさっと立体化して何かを生み出すこの技と芸は、一朝一夕にできたわけではないことが、わかりました。

丸の内線、山手線、田園都市線と乗り継いで、三軒茶屋駅で降り、あたふたと午後の、世田谷区の「人間とデザイン」講座の太子堂区民センターに行く途中の小道に、年月を感じるパン屋さんがあります。そこで、昼食のパンを買いますが、シベリアというパンがあります。

みなさんは、ご存知でしょうか?

東京では、三ノ輪の商店街のパン屋でも見たことがあります。

うかがうと、シベリア鉄道を見立てたパンなのだそうです。とすると、いつの頃かなあ…。と歴史を思いかえしつつ、

私たちは、だれもが、豊かなイメージと技で、いろいろなものをつくり出していることが、あらためてわかります。

年配の方は、「なつかしい」と言うそうです。シベリアパン。

線路は、あずきです。

他者性を感じるアート(コミュニケーション・バイ・アート)

昨日、元木公民館で、ガラスに思いきりらくがき描きっこするアート・ワークショップを実験的に行なってきました。

総合美術コースのミホさん・スガさん・ペポさんが、らくがきガールズとして行なってくれました。

学生ブログにも、ミホさんが掲載してくれています。

http://gs.tuad.ac.jp/st_general/

今回の芸術実験の道具(ツール)は、ガラスに描くことができて、すぐ消せるクレヨン、キットパスです。もともと、昨年、この開発製造販売会社、日本理化学工業株式会社にメールをさしあげ、すぎなみ大人塾に大山社長さんがおこしくださったことからです。

この会社は、環境と福祉に積極的に取り組んでいる会社として知られています。HPをご覧ください。

今年4月に、私が本学に勤めることになり、社長さんにあらためてメールをさしあげ、ワークショップ開発のための使用教材として、見本を提供いただいていました。

それからしばらく、案を練る時間があり、その間、芸工大から最も近い公民館、元木公民館で、おしゃべり手芸の会を始めました。そこで、公民館の職員の方々と親しくなり、建物と部屋の環境を見て、職員の方に、1階工作室のガラス窓の内と外で向かい合って、ガラスに絵をえがくワークショップの提案をしました。

この提案をする前に、ガラスに描けることの利点は、ガラスは向こうが見えるので、向こうからもだれかが向かい合って描くことで、お互いに他者性を感じ、コミュニケーションを育むアート活動が、最も特徴を生かせるのではないかと、考え浮かんでいたのです。

その思いと、この場所のロケーションと、気軽に提案できる信頼関係ができたことによって、実現しました。

あらゆる活動は、

道具技術+それを生かす活動イメージ(概念)+場所+人などの基本要素の無限の関係性と組み合わせによって、自在に生み出されます(『関係性はもう一つの世界をつくり出す―人間活動論ノート』新評論)。それらの要素が、何が最初になるかは、それぞれですが、今回は、キットパスと元木公民館工作室が、組み合わされて、活動が実現しました。

あとで、子どもたちの感想で、「日ごろはだめって怒られることができて、楽しかった」と言う子がいましたが、窓ガラスに思いきり自由自在にらくがき(楽描き)できる場は、この時ならではの非日常体験だったのでしょう。

この場には、3つの小学校からの異年齢の子ども、お母さん・お父さん・美大生という、一時のコミュニティができて、お父さん・お母さんも協力してくださり、工作台を動かして、「2階建て」の描く空間もできました。

人間の活動は、「生き物」です。一つの活動にみながどっと集中して行なうことが持続できる時間も限られています。だいたい、窓ガラス空間がみなうまるくらいらくがきがされると、場の空気が、ふっと、活動がもうあきてきたな、という感じがおきます。人間の集団活動を統括する人の力量と条件は、その空気を読むことができるか、です。

午後1時45分から描きはじめて、45分経過して、2時30分に、全員集合して、それぞれ記念写真をとり、ここが、山の頂上で、それから下山です。登山と下山を合わせて、1回の活動です。下山は、みなキットパスの代わりに、ふきんを手にもって、きれいに消し方作業をしました。

のちに、職員の方が語りましたが、この消し方作業で、ガラスを向かい合って、笑いながら仲良く消し合っていたのが、印象的だったとのことです。前半の、キットパスで、コミュニケーションを育む活動の成果が、後半の消し方活動に、さっそくあらわれたとも言えます。

今回は、

? 芸術は、ちょっとした非日常的な場面で、人間社会の日常生活で制約されている中で隠れてしまっている、生命性の発露の活動でもある。

? 日頃、掃除などは、消極的な行為として認知されているが、ピカピカに透明性・新たな秩序づくりを高める(作品?づくり)活動として組み合わせてとらえることもできる。

などを、わかりやすく、保護者の方にお伝えして、3時30分に終わりました。

みなさんのところでも、気軽に、いろんな創造的な人間活動をつくり出してみてください。それが、生きる楽しさにつながっていくと思います。

パンプキン・ワールド

カボチャをモチーフにしたハロウインのカーニヴァル的文化も、毎年、ケーキ屋さんがどこでもハロウインの文様を飾るので、少しずつ広がっている感じがします。

しかし、クリスマスやヴァレンタインのように、イメージとモード(様式)が完全に定着しているまではいっていないのので、いろいろそれぞれが勝手にしてみるチャンスがあるように思います。

じみ系で言えば、冬至カボチャのように、家でパンプキンケーキをつくるホームメイドの伝統をつくる可能性もあります。ただ、ケーキ屋さんにとっては、買ってもらいたいので賛同はならないでしょうが。

チーズクリームで混ぜたのと、生クリームで混ぜたものの比べっこをしたところ、チーズクリームのほうが断然濃厚でした。

大学のコースの授業では、なんだか、みな奇妙な服装をしていると思ったら、2日間、仮装をしていたのだそうです。「先生も仮装してきて」

「どんなだといい?」

「農夫のおじさん風」

と言われたので、いつもの普段着(作業着=農夫のおじさん風)のままでいました。

非日常性の祝祭を、仮装で表現することをよく考えてみると、そこには、平時の自分によって閉ざされている「内なる生命性」(平時の自分は社会生活の中で、すべて内なる生命を開放することはなかなかできないゆえに)を、別の扉でちょっと表に日光浴させるような感覚なのかもしれませんね。

こちらは、新たな、ハデ系の文化をつくり出す可能性もあるかもしれないかなあ。それも楽しみにしています。

相互交流型総合的新産業創出事業案

このブログのアクセスがおかげさまで、1日1000件を超えて、さらに、地方と東京、企業と行政、社会人と学生、社会教育と他の部署、芸術と産業、だがしや楽校と講座、など、いろいろな切り口から、みなさんご覧くださっていることに感謝します。

今日の提案は、来年度の事業計画作成が、それぞれのご担当で始まっていることと思いますが、より多方面のみなさんに関わることができる包括的で総合的な次世代型の日本にあったらいい事業案を提案します。

夜の食卓に出た、アケビを食べながら考えたことです。

実が熟すと開くことから呼ばれているそうですが、みなさんは、アケビは食べるでしょうか?

山形以外の方は、中味を食べて皮を捨て、山形の人は、中味を捨てて皮を食べるのですが、本当なのでしょうか?

中味をとって、マイタケなども入った肉みそをつめたアケビを食べながら、あらためて山形の暮らしを感じましたが、これだけでは、地方の食生活なので、産業にはなりません。

食後に、アケビの中味を食べてみましたが、何とも種が多いものです。この甘さは、デザートかスイーツにできれば、セットで、アケビの食堂になります。

でも、食だけでは、まだ足りません。

今日の朝、賢治の駄菓子屋で、前田さんが、山のアケビをとってくれましたが、とすれば、アケビのつるもたくさんあるはずです。

杉並区や世田谷区などの講座のみなさんの中で、アケビつる細工をしてみたい方はいらっしゃるでしょうか?

もし、挑戦してみたい方がいらっしゃれば、素材を持っていきますよ。

山のつるで編んだバッグなどは、手間ひまがかかり、つくれる人も少ないので、大変高価です。しかも、これまでは、山の農家の方が冬の手仕事でつくっていただけなので、買ってくれる方とつながるマーケット(モノの生産から消費までのつながり)ができていませんでした。

そうしているうちに、山ではつくる人もどんどんいなくなってしまいました。

一方、都会には、どんどん増える退職者の方や子育ての終わった女性の方がたくさんいらっしゃいます。

しかし、都会にないのは、素材としてのモノです。都会にあふれているのは、完成されてお金で買うだけの商品になったモノばかりです。ゆえに、ただ、お金を出して完成品を買うしかありません。

もし、都会に、素材のモノを、つくることをもお互いに学びながらかつ、コミュニティをつくったりしていくような生涯学習の成人講座に、持ち込めば、企業による生産とは異なるような、新たな生産活動が生まれます。

しかし、そのような一方通行は成立しません。それによって、素材を提供してくれる地方の方も、ありがたいと思うようなことを、都会の人も何か考えて、持続可能な相互交流の関係性のシステムができれば、それが成り立ちます。

地方にとっての最大の課題は、人口流出です。地方にいても、若者が仕事をしていくことができるようになること。

その成否は、その地方の人たちで自己完結して実現なることはありません。むしろ、それを実現可能にさせてくれる可能性は、都会の方の関わり方づくりにあります。

今日の食卓のアケビという一つのモノを、かつての稲作・ワラ文化のように、食と衣住、食と工業など、総合的に活用できるようにすること。

さらに、例えば、東京の講座の方は、アケビとりに来ませんか? ついでにいろんな地元ならではの体験も案内します。

と、いうように、通常の観光ではなく、人と人が学習講座を通して、新たなコミュニティとして信頼関係をつくって、観光にも行くことができ、地方の人も東京に観光に行くことができるような、ずっとつきあえるような、相互交流。

さらに、都市の講座の方々が、地方でつくられたモノ(食や衣住など総合的に)を、どんどん紹介して、東京での売り場を開拓してくれること。マーケット開拓学習。そして、市民ブランドづくり。

そんな風に、考えていくと、長々と書いてしまいましたが、

まとめると、

都市と地方の住民の成人学習講座を活用した交流による、総合的な産業創出事業は、これまでの企業だけの経済活動の限界を超える(世界経済の今を見てみれば、だれもが感じます)、新たな社会づくりの方法になっていくと、私は考えています。

来年度の事業計画づくりの参考になれば幸いです。

具体的には、みなさんの実情に応じて、具体的な計画案づくりのお手伝いをいたしますよ。

この歳になると、山の幸のきどさがうまく感じますねえ。

高齢社会は、ダガシヤがクール!

人類の歴史上はじめての体験である、日本、中国など、これから世界中が、高齢社会になっていくにあって、これまでだれも着目しなかったことに、驚くべきパワーと効用と可能性があるものを、人文社会系で一つ見い出したのが、駄菓子屋です。

9月の夏休み中のことですが、全国、世界の高齢社会の高齢者の生き方の見本になるような駄菓子屋を訪問してきました。

静岡市清水区二の丸町に、ご自宅の車庫を改装して駄菓子屋を開いた植田さんの店、めだか屋です。

元保育士の植田さんと、元看護師の市川さんと、元中学の理科の先生の横山さんが、チームで経営しています。無理せずに、火、木、土の午後だそうです。

お年寄りどうしだと、病気と亡くなることと嫁さんの愚痴しか話題にならなくて暗い話ばかりなのに、駄菓子屋を開くと子どもから元気と若さをもらうようになったとか。子どもももちろん、くつろぐ場になっていますし、近所のコミュニティの場にもなっているそうです。

一石何丁でしょうか?

社会制度から介護されるという受身の態度のまま人生を終えるのではなく、人生の終活(しゅーかつ)として、自立的に駄菓子屋を開いたという植田さんの店は、これからの高齢社会のモデルになるに違いありません。

ぜひ、訪ねてみてください。

そして、みなさんのところでも、どんどん高齢者の駄菓子屋開き、いかがでしょう?

それは、かつての高度経済成長期の子沢山時代の駄菓子屋と同じ内容ではなく、高齢者も集う、高齢者が楽しむ手わざ(高齢者同士の遊びグッズ)も置かれたり売っているのもあるような、高齢社会ならではの駄菓子屋です。

ちなみに、この時の主たる任務は、放課後の子どもの仕事づくり支援活動もされているまちなびやさん主催の会議でした。

アクティブに地域活動している駄菓子屋兼地域活動団体のまちなびやさん、街中にある山、やづやまの冒険遊び場、広場で毎月開かれているだがしや楽校、近くのアート塾、千代田スクールのたたらさんの教室で夜開かれる、大人のいざかや楽校。この見事なコミュニティができつつあるところに、おじゃましました。夜の談義は、静岡おでんを囲んでの語らい、音楽でした。たたらさんのお母さんにも大変お世話になりました。

いつも静岡市でコーディネートしてくださる生涯学習課の日野さんによって、めだか屋さんに出会うことができました。ありがとうございます。

自立し、次世代と共生しながら人生の終活をするダガシヤ。高齢社会でスーパー・クールですね!

身につける装飾品でつながりませんか?

本日、マミさん・マリさんと、革を生産しているミドリホクヨー株式会社の工場に行き、見学させてもらって、残り革をクルマにつけられるだけいただいてきました。

ブラジル、インド、アメリカなどから輸入した牛の皮を、クルマの革シートなどに加工している工場です。世界第2位の生産で、国内のクルマの革シートの90%以上、オフィス家具の椅子の革シートの大半を製造しているとのことでした。

この革で手作りバッグも十分すぎるほどできます。

工場は、写真禁止だったので、ことばだけですが、革文化の本場のイタリア製の巨大なローラー型の機械が並んで稼動しているのが圧倒的でした。

先日は、朝日町のアサヒ技研を訪ねて、金属加工の廃棄物をいただいてきました。何か創造的なものをつくりたいというアートの素材としては、これも宝の山です。

そして、9月に、4人がカーペット体験制作をさせてもらった、中山町の穂積繊維さんのカーペット使用の残り糸。

これら、糸・金属・革の、地元企業の残り素材をミックスさせた、ミクストメディアの応用編としての、初売り携帯ストラップの試作作り。材料はそろいましたので、みなさん来週、どんな作品が出来上がるか、楽しみにしています。

今日の午前中、西川町で新設された総合産業推進課の方と、いきいき食堂の方が来室されました。これからのいきいき食堂の展開やら、総合的なつなげる産業づくりのアイデア談義をしたあとに学食で、携帯ストラップの話をしたところ、婦人会の渋谷さんが、おもむろにケータイを出して、ストラップを見せてくれました。山葡萄のつるでつくったものと、木のこぶを磨いたものです。

何とも、山の幸のご当地ストラップ。話がどんどん広がり、山菜ときのこで西川町をもっと売り出したいという町の意向に合わせて、食べれない硬いわらびは、ストラップやネクタイなどの身にまとう装飾品にしようと、提案しました。

では、これらを誰がどこでつくって、どこで売るか?

そこで出番が、おしゃべり手芸の会・ハンズインカフェです。まず、各地のその会で、コミュニティのサークル活動として、それぞれ工夫した身につける装飾品をつくり、それを、お互いに、物々交換し合って、身につけ、その方が身につけながら広報営業(マネキン)の役割をしつつ、相互のものづくりを売る窓口にもなっていこうということです。

素材自体から交流することもできますし、相互に改良していくこともできます。

すぎなみ大人塾の手芸の会のみなさん、世田谷区人間とデザイン講座のみなさん、しもつけ大人塾のみなさん、山形市元木公民館のおしゃべり手芸の会のみなさん、いかがですか?

小さな身につける飾りものであれば、気軽に作れて、気軽に送れて、気軽に分け合い、気軽に口コミできます。

なんだか、どんどん、ぽこぽこ、各地でうまれて、つながっていく感じがするなあ。

黒板のキャンヴァス、夕空のキャンヴァス

今日も、ばたばたと一日が終わりました。

岡田先生、花澤先生、齋藤君、本日もお疲れ様でした。

穂積さんとのすももしょうゆの契約相談、県担当者の方との来年度のアート事業のアイデア会議、のり蔵さんとのスイカスイーツの契約、あたふたと昼食、そして、授業。

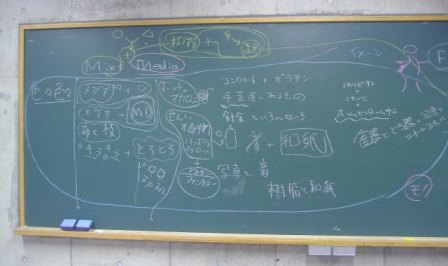

2年生のフィールドワークの授業は、現在の課題MIXT MEDIAとFIELDWORK の関係の全体を、みなで黒板を使って確認して、そこに浮かび上がる、モノをどこから集めるかと、モノをどのように変容させていくかの技術の現場をどれくらい豊かに体験するかに気づいてもらいました。

来週は、ミクストメディアの携帯版として、追加課題にした、新年のストラップづくりの試作検討会と、フィールドワークの視点をまちあるきマップづくりで説明していきます。

夕方、1年生は課題「風を見る」の講評会をしていました。色のグラデーションのろうそくとエレキの音による表現の現場の空もまた、キャンヴァスになっていました。

久々に、夕焼けの空の下にいた、と、身体がふわっとなって、一日の疲れがいやされた感覚になりました。

総合美術コースも、HPに社会プロジェクトの成果が掲載されていくようになり、コースブログも学生レポーターが日々、取材報告する体制ができました。

http://www.tuad.ac.jp/adm/generalart/

プロジェクトのほうは、それぞれのプロジェクトごとに、すべて学生が指揮監督統括するディレクター制を明らかにするようになり、2月の十字屋展は、2年のフジモトくん、マユさんが、初売り携帯ストラップは、3年のマミさんが、と、次々にアート・ディレクターが出てきました。

これからの若いみなさんの活動が、ますます楽しみです。

明日は、携帯ストラップの第3の素材、革を、マミさん・マリさんと革製造工場にもらいにいって製造現場も学んできます。

こんな場に参加いかがですか?

そういえば、明日が締め切りの急な案内ですが。

大学の生涯学習講座でも、創造的な活動をだれでも参加で生み出すことができる場づくりを試みてみました。

飲み屋で時間とお金を使うのと比べれば、こちらの場は、はるかに創造的! となるような場にすることが目標です。

平成23年度後期 東北芸術工科大学生涯学習プログラム

地域づくりアート塾 037 コミュニケーション編! に集いませんか!

地域で独自の創造的な活動をなされていらっしゃるみなさん

自分の趣味や関心ある活動を探求なされていらっしゃるみなさん

自分の作品づくりに没頭なされているみなさん

自分は今、何もしていないんだけれども、いろいろなことに取り組んでいる人から刺激を受けて、自分の関心ごとを見つけたいと思っているみなさん

人づきあいが苦手で、人間関係が狭いので、新たな人の出会いによって自分の活動や世界を広げたいと思っているみなさん

いろいろな地域から、いろいろな持ち味を持っている人が集まり、楽しく愉快なコミュニケーションの魔法によって、みなさんの活動や考え方や世界に、まだ見知らぬ思わぬ創造的なことを生み出していきませんか?

受講のみなさん方の出会いから、新たな活動をつくり出していく場にしていきます。

この講座から、あなたの人生は、さらに豊かに広がっていくことでしょう。

問合せは、http://www.tuad.ac.jp/plusart/program/artcommu/index.html から、どうぞ。

ゆるイベ

一日の起きている時間の中で、人・モノ・コトの関係性づくりが、どんどん増えて、毎日ブログを書く時間がなくなってしまいました。

何とか、三日おき坊主くらいにはしたいものだと思います。

今日のすぎなみ大人塾では、いかに、コミュニティを無理なく手軽につくっていきためのイベントを行なうかの、イベントづくり会議1回目をしました。

ゆるいイベント。ゆるイベ。

これが、これからの地域社会を楽しく生きてコミュニティの絆をつくっていく、一つの鍵ではないかと、あらためて感じました。

かつて、学会で、だがしや楽校を最も手軽なイベントとして「インスタント・イベント」と名づけて提起したことがありましたが、「ゆるイベ」が、いいんねべが。

ゆるキャラの次は、全国各地のご当地「ゆるイベ」が、地域を楽しくしてくれるように、してみましょう。

ちなみに、前回各人のワークシートの中の、個々人の活動の関心の円環図を、川上さんがまとめてくれました。それぞれ、仲間のみなさんが、どんな関心の方向性を持っているかをお互いにわかって共同活動していくことは、お互いの持ち味を尊重しながら、ともに活動するために、実によく「見える化」だと思いました。

みなさんのところの講座でも、これは使えますよ!

さて、研究室の前に、昨日置いてきた、あの南陽市のカボチャプロジェクトの青年団からもらってきたカボチャ。今日、どうなっているのかは、

http://gs.tuad.ac.jp/st_general/

こちらをご覧ください。

ハロウインの「ゆるイベ」も、これから生まれるでしょうか? それは、これからのやりとり次第ですね。

十字屋の総合美術コースの展示会も、早くも明日の夕方に搬出です。(今回をさらに改善して、2月に再び行います。)

総合美術コースの希望者のみなさん。新春初入りストラップの試作案。明日どんなものをつくったのか、楽しみにしていますよ。

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論