ご当地サクラ

生涯学概論の授業の1回目に、隣人コミュニケーションの練習として、お互いのふるさとの桜紹介をしました。

山形の桜は、私も紹介しましたが、連休、帰省せずに山形にいる方は、明日あたりも散歩いかがですか?

ハラハラと桜ふぶきのところもあると思います。

恥ずかしながら、山形市の霞城公園内の土手をぐるり一周したのは、初めてでした。

構図は、東京の千鳥ケ渕と同じように、桜が堀の水面に向かっています。

ユニークな形態の明治時代の病院の建物もありますよ。

城跡の発掘作業もしています。

ちょっと、周辺の町自慢の一つとして、中山町のお達磨の桜もあります。

達磨の伝説も、ちゃんと掲示されています。

歴史の事実の掲示もさることながら、こんな民話や伝説が、街中にあちこち掲示されていれば、自分たちがここに生きていることも、楽しく想像的になる感じがしませんか?

桜をスケッチしている方もいました。

東京では、よく、街中で、スケッチしている人を見かけることがありましたが、スケッチしている方も、まちの楽しさの重要な要素の一つかもしれません。

美大生のみなさんも、日頃から、気楽に街中でスケッチどうでしょうか?

それは通る人にとっても、なにかかにかささやかでも影響を与えますよ。

最後は、偶然に通ったら、いつもは閉まっている門が空いていて、クルマがどんどん入っていたので、ついていきました。東根市神町の自衛隊訓練所です。

家族づれが、日本を守る戦闘機や戦車などと桜の下で花見をしていました。

桜の時期に開放していたのでしょうか?

みなさんも、どこか桜を見てきたところがあったら、教えてください。

描いて、役に立つ?!

連休前の授業、総合美術コース2年生は、「有機物と無機物」のデッサンをびしっと取り組んで、最後に講評会を行いました。

描いた内容と表現についての指導は、作田先生。

私の役割は…

さて、学生のみなさんが時間をかけて取り組んだ、このデッサンを、社会や他者のために生かすことはできるだろうか?

どのように生かせるだろうか?

それをできるだけたくさん考え、実行したい人は、課外活動でしてみることができるよ、ということへの気づきを導くことです。

通常は、自分が思いと表現を駆使して描いた作品は、展示会をすることで、他者にも鑑賞してもらって、何か、見た人の心の豊かさなどに寄与するということが一般的ですが、それ以外に、一体、どんなことがあるでしょうか…?

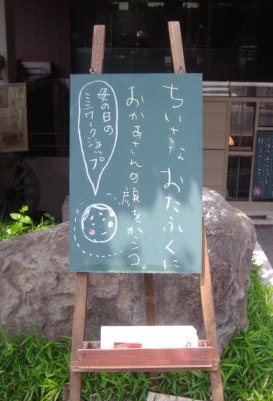

街中を歩いてみると、手で描かれたものがあることによって、街が温かく感じること、ほっとすることに役立ち、散策者や街歩く人のためにもなって、歩く人を増やすことに役立つ、つまり、まちづくりや地域づくりに役立つことがありそうです。

東京の上野の芸大の裏手にある、石見銀山のブティックの入り口にあった「てがき」

その先の、こととい通り沿いの履物屋さんのガラスの引き戸に貼られていた「デッサン」

ちなみに、となりは、ギャラリーです。まだ、しまっていましたが。

山形や地方の町や自分が住んでいるところでも、店にとびこみ相談で、その店の商品を「デッサン」して、店の「看板」として貼ってもらうこともできますね。

評判がよければ、そこから社会的な関係やなにかかにかの対価が生まれるでしょう。そのような価値を生み出す力こそが、社会に自分を生かす力です。

課外活動で、そんなこともしてみたい人は、応援します。

さっそく、具体活動があるので、

のちほど、紹介します。

さらには、画材自体も地産地消 することもできます。

こちらは、作田先生に、山辺町の東北カーボン の工場でつくられた「炭ペン」で描いてもらいました。

描き心地は、まずまず。とのこと。

こちらは、どのようにさらに展開していくでしょうか?

人間の視覚的表現は、つまるところ、文字と絵。手がきの絵は、もっと、街や社会に役立つことはたくさんありそうですね。

ふ力(fu プリーズ)

ふ力というと、浮力の発音が浮かびますが、ここでは、麩力を提案します。

麩は、みなさんは好きですか?

小麦粉からとり出したタンパク質を含むグルテンと、小麦粉で作られたものです。

焼き麩は、いろいろな和食に用いられます。

麩の最大の特徴は、何だろう?

と考えてみると、それ自体は、特に焼き麩になると、まったく味もない、というものです。

大豆からつくる豆腐も似ていますが、豆腐の場合は、それでも、それぞれ風味が出ています。

粉になった原料でつくって焼いた麩は、まったく味もそっけもありません。

逆に、自分本体が、空のように味がない乾いたものなので、他の味のある水分(料理)をみな吸い取って、その味の食材に化けるという、まったく独自の個性があります。

つまり、麩の力とは、吸収力と変容力と言えるでしょう。

麩自体に味つけして麩の料理をしようと、一般にされていますが、そのような麩の特性をとらえると、

わざわざ麩の料理というものをする必要もなく、すべての水分ある料理に添えるだけでいいという食べ方ができます。

フランス料理では、吟味したソースを最後まで味わうためにも、フランスパンが添えられています。

フランスパンと麩は、どちらも小麦粉が主原料ですが、単独で食べれば、フランスパンが勝ります。

なぜなら、バターや塩、砂糖など、いろいろなものを入れて、すでにそれ自体に食味があるようにしているからです。

ですから、おいしいですが、カロリーはあるので、食べすぎれば太りますね。

一方、麩は、味もそっけもなく、フランスパンと同じように食べても太りません。

和食のみならず、スープ、シチュー、フランス料理、味を濃厚に工夫した水分ある料理であれば、それらすべてに、

「fu プリーズ」 と添えれば、より、満足感を得る食事になるかもしれませんね。

ある食品、商品を売ろうとする場合、その商品自体をあれこれいじる場合と、もう一つ、その商品が成り立つ関係に着目して、その関係性や環境自体を新たに提案して普及させるという、方法があると思います。

絵でいえば、対象となる図をいじるのか、背景となる地をいじるのか、ということです。

ちなみに、中華スープに麩、コーンスープに麩も、合いました。

仕事の遊び場づくり

昨夜の「仕事の遊び場」1回目。

頭の中がクルクル回る談義になりました。

参加した方が求めていたのは、自分のところでオリジナルにつくりたいものを、どうやってデザインできるか。

どうやら、芸工大生さんの知恵や技とのコラボも求めているようです。

高橋成型さんは、その見本を持参してくださりました。工場が日中の仕事が終わった夜に、プロダクトデザインの学生さんが夜来て、工場の機械と、生産過程で出る廃材を使っての、新たなデザインづくりの実物だそうです。1年かかって、学生さんは、卒業制作展に展示したそうです。

では、この次は?

これをどうやったら、売れるようにするか?

そこから、談義は

作ってしまってから売り先を考えるのではなく、(プロダクトアウト)

始めに売り先を確保してから作る(マーケットイン)

人間こそが最大の財産。社員の能力をどれくらい高めているだろうか?

富士紙器さんでは、着々、社員のやる気がどんどん高まり、成果が出つつあるようです。

ここでは、人間能力向上会議 の場にもしましょう。

今日参加のメンバーでコラボできることは?

お互いに、今、一番、関心あること、考えていることは?

まったく、今の仕事から離れて、アイデアの空想会議。

「こんなのあったら、いいよね。」

次回、私が誘ってみる人は? つながりのつながりのつながり、あたりの偶然の出会いの人と、きっと、未知の何かが生まれることでしょう。ネットワークの原理でいえば。

どんどん、話題が変容していって、本日終了。

次回は、5月10日(木)

午後7時〜午後9時

集合場所は、公民館ではなく、東北芸術工科大学・松田研究室。大学のほうが、わくわくするとのこと。

大学生にとっては、「社会の窓口」の場にもなりそうです。

スタンフォード大学のように、開かれた大学が「アイデアの産卵場」に、さらになるといいかなあ。

問い合わせ:dagashiyamatsuda@gmail.com

ブログ:駄菓子屋楽校

公民館のほうは、ただ部屋を貸すだけではく、部屋の中で行われた活動を、そこで利用することで、より豊かにふくらむのであれば、利用者の学習効果も高まる、未来の公民館になることでしょう。

場をつくる、本日、仕事の遊び場!

仕事の遊び場 参加しませんか?

仕事で遊ぼっ!

こんなことを参加者どうしで考え合い、活動する場です。

今の仕事を、遊びのようにもっと楽しくしたい!

自分の仕事の技能を生かして、楽しいことを始めたい!

お互いの仕事を持ち寄り、新たなことをつくりたい!

仕事で堅くなっている頭と心を、遊び心でほぐしたい!

遊びのように楽しんで打ち込める仕事を立ち上げたい!

仕事と遊びを分断させずに、つなげることで、新たな創造的なことや、生きがいや、生きかたを見つけようとする場です。

現役の仕事人。退職した仕事人。新たな仕事を探す人。

これから仕事をする人。だれでも、参加歓迎です。

仕事している人は、自分の仕事に関するものなどご持参ください。食事は各自でおとりください。

4月19日(木)午後7時〜午後9時、山形市元木公民館

以後、毎月1回程度予定

企画:東北芸術工科大学・松田研究室

連絡:dagashiyamatsuda@gmail.com

フレッシュマンの君に

T君へ

新年度の近況ありがとうございます。

新芽が土から出ようとするような、生命の活力ある、みずみずしい毎日ですね。

本人は、毎日が無我夢中かと思いますが、そこでの新鮮な感動や思いこそが、今でしか味わうことのできない財産です。

ちょっとした失敗などもたくさんあるでしょうが、一切気にする必要がありません。

失敗を受け止めて、もっとこうすればよかったと熟慮するのは、私くらいの歳になっても十分ですし、私の歳で、毎日、ちょっとしたことの反省ばかりです。

それは、無我夢中で取り組む感動体験がなくなった後で生まれる態度です。ですから、先輩や大人は、自分がいつも失敗をくよくよ反省しているので、若者にも自分と同じ者のつもりで言います。

フレッシュマンの体験は、一生に何回もあるものではなりません。初めて、社会人になった時の体験は、一生に一度です。

毎日が疲れて、ばたんと寝て、翌朝でしょうが、本当は、一行でも、その毎日のみずみずしい感動を、日記のように残しておけば、一生の人生勉強の財産になります。

昔は、自分のノートに書く日記しかありませんでしたが、今は、ソーシャルネットがあります。

フレッシュマン・ウーマンがお互いに、日々のちょっとした感動を書き合う、「フレッシュ日記」のような共同コーナー

を、フェイスブックなどに設けては、どうですか?

社会人1年目の毎日の感動は、来年以降は、同じ感動体験はありません。消えてなくなります。

ほろ苦い失敗は、山菜のきどさと同じです。

大きくなった山菜は、もはや食べることはできません。

1年目の体験を、ぞんぶんに味わってください。

fu-art 麩のアート?

山形市にある麩をつくっている会社のHPに、麩アート という作品が紹介されていたので、興味がわいて、工場見学の訪問してきました。

明治創業の鈴木製麩所さんです。JRの踏切を渡って、丸十醤油、男山酒造、出羽桜酒造 と、このあたりには、日本伝統の食の会社がありますが、うかがうと、こちらの鈴木製麩さんも、蔵王から流れる地下130mの水流を使っているそうです。

むかしは、近くにどっこん水も出ていたそうです。

十日町から八日町、鉄砲町周辺には、豆腐屋さんも、何店かありますが、それも、かつての水の立地によるものだったのでしょうか。

麩アートは、もともと、活け花の先生が用いたのだそうです。現在、作品はありませんでしたが、いろいろな活用のアイデアはありそうです。

麩は、小麦粉からとったタンパク質で栄養価の高いグルテンを主としてつくられています。ヘルシー食品です。

全国各地に、いろいろな形状の麩があるそうですが、山形内陸は、中が空洞になっている車麩が特徴だそうです。

グルテンは、手にべたつかず、まるで、スライムのような感じで、のびます。

車麩のつくり方は? 長い棒に、最初は小麦粉を巻きつけて焼き、次に、その上に、グルテン:小麦粉=10:6の生地をまきつけて、再度焼きます。

すると、グルテンが熱でふくらんで、車麩ができます。

なんと長い。表面は、まるで、フランスパンのようです。

焼きたて、アツアツのをいただきましたが、実にこおばしく、さらっと口からのどに入りました。パンのように、いろいろ入っていないので、淡白な味です。

普通は、煮物などに入れる食材ですが、フランスパンのように、焼いてバターをつけてもおいしいと常務さんが話されたので、さっそく試してみました。

これは、「太らないパン」! という感じです。

車麩って、こんな風にしてつくられるのを知っていましたか?

私たちは、スーパーなどで買うものが、どのようにしてつくられているのか、ほとんど知らずに、ただ買っています。

しかし、特に、食、その中でも、日本の伝統の食くらいは、製造過程も知りたいものですね。

車麩が作られる光景。写真と文よりも、手描きの絵と文のほうが、親しみと描き手の思いが込められますね。

だれか、車麩ができる様子をスケッチしてみたい人はいませんか?

美術が社会に役立つことは、いろいろありそうですね。

あらゆることを**する

3月と先日の2回、この会社に訪問して、専務さんから学んだこと・共感したことは、

常にイノベーションしていかねばならない

若者に雇用の場をつくらねばならない

ある社会的な課題を解決するための仕事を、ソーシャル・ビジネスと、あえて強調されていますが、(グラミン銀行のように)

多かれ少なかれ、企業や行政や個人の仕事には、そのような思いは必ずあることでしょう。

まったく、自分のためだけの追求は、基本的に自分のためだけに限定されるので。

ものづくり、しくみづくり、ソフトなこと、ことづくり、…あらゆることがらについて、ごちゃごちゃと、新たなことを生み出し革新していく、そういう行為の中に、創造性の発露としてアートの心と技が生かされるような、ソーシャルアートも、これから、もっとおこってくるかもしれません。

ハワイの展望台のどこかや、スカイツリーの展望台のレストランのなにかなどに使われるという、この会社のさらなるものづくりも楽しみです。

人生勉強なる人や会社や仕事など、ぜひ、教えてください。学んだことは、みなさんにお伝えします。

なぞなぞ、コレなーんだ?

とある会社の工場の、最終工程で、この大きな機械から作られた試作品。

コレなーんだ?

本日のアイデア会議で、次の改良試作品が楽しみです。

目指すは、日本から世界中へ、ということは一致しました。

米袋手芸展

7日の元木公民館のおしゃべり手芸の会。毎回毎回、人間社会の歴史のように、発展していますが、今回は、みなさんで分業制を始めた光景に驚きました。

こちらは、洋裁が自慢の方が、なんと、米袋を縫って、見事なバッグをつくってこられました。サイドもこの通り。

中も、しっかりと袋をつけて。

肩掛けがちょうどいい長さにして、この表面の色合いが妙です。

これが、米袋ですよ!

バッグを前回、考案されてきた方は、じゅうたんの糸を編んでトートバッグの取っ手にしてこられました。

紙の面をこのようにひも状にして。それを編んだり、織ったりする技は、繊維文化を生かした発想です。

こんな風に、分解されていました。

前回、つくられてこられた人形は、こんなに洗練されてきました。

ひもを巻いて、コースターにも。これをバッグの底にはって、底を上部にすることもできますね。

サンダルもできるかな?

ちゃんと、ヒントにしたい見本も持参されてくる学習態度が、できています。

これは!

昨年、夏、葉っぱのバッタを作ってこられた方の葉っぱバッタを、米袋で作ってこられた方です。選定枝まで持参されてきたのが、さらににくい!

素材の変容で、技術が伝承されています。

バッタができるなら、猫などの動物もつくれるかな?

米袋からの工作手芸は、どんどん広がります。全国各地のご当地米袋の作品展と手芸会、全国大会、できるかもしれませんね。

みなさんのところでも、米袋のおしゃべり手芸、ぜひ、ネットで交流しませんか?

どんどん増える高齢者の方々が、全国各地で、おしゃべり手芸を開いて、交流したら、…

人づき合い、助け合い、ボケ防止、創意工夫、ものづくり、元気、… 一石何丁になるでしょうか?

おしゃべり手芸が、高齢社会を救う!

次回は、4月21日 午前10時〜12時

元木公民館 です。 さらにどんな手芸作品が生まれるか、みなさんも、参加どうぞ。

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論